Dante, l’Alta Fantasie

le chant XXXIII du Paradis

par Patrick Crispini

L’alchimie Dante-Gassman

Alchimie est le mot.

En 1994 a lieu quelque chose d’étonnant : des producteurs courageux se sont finalement laissés convaincre que des extraits de La Divine Comédie de Dante pourraient être livrés, à heure de grande écoute, aux téléspectateurs de la première chaîne italienne de la RAI, sans trop de risques pour l’audimat tout puissant et le retour sur investissement.

C’est une époque consternante de l’histoire des médias en Italie (et d’ailleurs du monde entier). Parmi toutes les victimes du système, Federico Fellini, qui défendit toujours le bel artisanat d’un cinéma indépendant, en a fait l’amer constat : « congédié » sans ménagement de son cher Studio 5 à Cinecittà pour laisser la place à des équipes de séries internationales, réduit à réaliser des spots publicitaires pour la Banca d’Italia (au demeurant fort drôle !), il a depuis longtemps diagnostiqué la mort programmée du cinéma d’auteur au profit de productions industrielles, blockbusters noyés d’effets spéciaux ou réalisations racoleuses, ou encore séries télévisées entrelardées de spots publicitaires. Dans Ginger e Fred ou dans son avant dernier long-métrage Intervista, il a scrupuleusement mis en scène ce naufrage : la scène finale d’Intervista montre une équipe de tournage, au milieu d’un terrain vague et boueux, replié sous des bâches de fortune, attaquée par des Indiens à cheval munis d’antennes de télévision…

L’Italie avait commencé à se vendre au plus offrant. Le temps de l’empire industriel et médiatique du Cavaliere Silvio Berlusconi avait sonné : le fric régnait partout et la télévision était devenue un outil de placement de produits et de vulgarité généralisée où tout cohabite, pour le meilleur et pour le pire, dans des talk-shows eux-mêmes transformés en vitrines promotionnelles pour des étoiles d’un jour, des vedettes de pacotille…

« Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible », résuma un autre acteur de ce système devenu fou, le président-directeur de la chaîne commerciale française TF1 Patrick Le Lay en 2004, dans une formule restée célèbre.

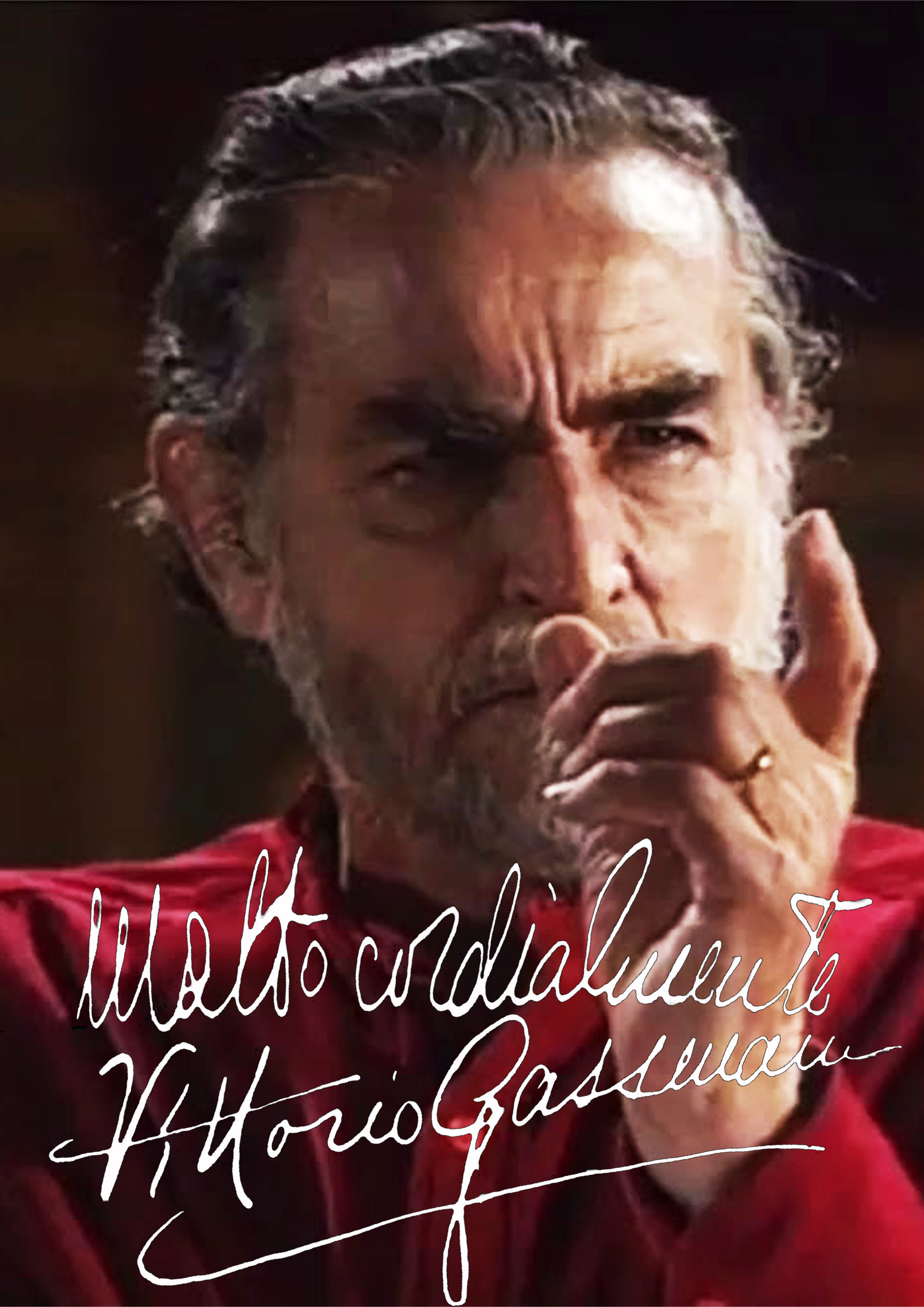

Dans ce contexte, le projet Dante à la RAI représentait une sorte de miracle : Vittorio Gassman, qui s’était depuis longtemps distingué par d’admirables lectura dantis, serait l’interprète de 34 chants de l’Enfer, 4 du Purgatoire et 2 du Paradis, l’ensemble étant dirigé par le réalisateur aguerri Rubino Rubini. Quarante épisodes de 15 minutes chacun, plus 2 séquences introductives au cycle, étaient ainsi prévus : en tout près 660 minutes de programme.

Vittorio Gassman y était chargé d’introduire chaque chant par une courte présentation. Quant aux lieux de tournage, ils furent choisis minutieusement : les théâtres Farnese à Parme, Mariani à Sant’Agata Feltria, Teatro all’Antica (Olimpico) à Sabbioneta, Petrella à Longiano, Municipal à Narni, Marcello et Vascello à Rome, la piazza Nuova à Bagnacavallo… ou encore des perspectives sur la campagne romaine à San Gregorio da Sassola…

Dans ces décors exceptionnels et patrimoniaux, la présence du public était souvent requise, donnant à ces lectures une force théâtrale particulière.

La partition perdue

Quelques temps auparavant, j’avais eu le privilège de rencontrer Vittorio Gassman, avec lequel nous avions imaginé un projet lié à la reprise de mon opéra Petrarca. Dans la foulée et l’enthousiasme, j’avais écrit assez rapidement une musique pour quelques chants de l’Enfer et, en particulier pour le 33e et dernier chant du Paradis de la Divine Comédie. Au même moment, mon groupe de musiciens donnait une intégrale des Madrigali Amorosi e Guerriere du 8e livre de Claudio Monteverdi.

Quelque chose d’unique flottait dans l’air : une sorte de chorégraphie où tout était entremêlé : la lectura dantis, la rencontre de Gassman, la musique de Monteverdi…

D’abord il y avait le partage avec Vittorio, ce grand comédien qui avait fait les grandes heures du théâtre de l’après-guerre et joué un rôle si important au cinéma avec ses complices Dino Risi ou Ettore Scola, dont la sensibilité à fleur de peau – à cette époque, parfois jusqu’à la neurasthénie – la présence et la vocalité donnaient au phrasé dantesque une empreinte magique et unique.

Il y avait aussi les heures passées dans les rues tracées à angle droit de la ville idéale inachevée de Sabbioneta et dans l’écrin du théâtre conçu par le célèbre architecte de la Renaissance Vincenzo Scamozzi pour le duc Vespasien Gonzague vers 1590, ouvrant de nouvelles perspectives pour la production théâtrale et pour l’opéra encore balbutiant.

S’ajoutait, presque tombée du ciel, la musique de Monteverdi qui y avait résonné, les répétitions et l’exaltation que suscitait à chaque fois la reprise de ces madrigaux, chefs-d’oeuvre sublimes, auxquels j’ai consacré de nombreuses années de concerts et de tournées dans ma vie de musicien.

Bien plus tard, lors d’une nouvelle lectura dantis, j’eus le plaisir de réentendre ma musique jouée par de jeunes musiciens qui l’avaient découvertes par hasard. Encore un petit miracle : après la première exécution de 1993, appelé de toute urgence sur un autre chantier, j’avais complètement oublié sur place tout le matériel musical et ma partition (conducteur, parties d’orchestre, piano/chant etc). Le manuscrit n’était pas signé et le copiste qui m’avait aidé à reproduire les parties instrumentales avait également omis d’y inscrire le nom du compositeur.

J’avais essayé par la suite de retrouver cette musique : sans succès, j’avais fini par faire mon deuil de cette perte.

Et voilà qu’elle ressurgissait, tant d’années plus tard : un particulier, à Mantova, était tombé sur ce matériel et l’avait conservé chez lui. Il ne connaissait pas une note de musique, mais avait un jeune neveu qui faisait des études de violon au conservatoire. Il s’était dit que cela pourrait l’intéresser plus tard. Le jeune musicien avait grandi… et voilà qu’un jour son oncle lui remet ces manuscrits ! Il en cherche l’auteur, ne le trouve pas, et finit par décider de la jouer avec des camarades du conservatoire lors du programme d’une soirée musicale construite autour de la poésie italienne en musique. Sur la partition, le texte de Dante est accompagné de quelques extraits d’autres poèmes, dont deux passages de mon opéra homonyme, réunis sous l’indication : « Petrarca ’80 ». Il a l’idée de taper ce terme sur internet et tombe sur mon site où une page est consacrée à cet opéra. Il fait le lien , il m’appelle : tout le reste va se mettre en place « comme par enchantement », et me voilà invité, 25 ans après leur création éphémère, à entendre ces 25 minutes de musique… sorties tout droit du Purgatoire de Dante, après avoir subi l’enfer de l’oubli.

Dante-Pétrarque

« Dans les âmes la grâce résulte de l’accord entre plusieurs vertus ; elle naît dans les corps de l’harmonie de plusieurs couleurs et lignes ; et enfin, dans les sons, de la consonance parfaite de plusieurs sons. Par suite il y a une triple beauté : celle des âmes, des corps, des sons. Celle des âmes est perçue par l’esprit, celle des corps par les yeux, celle des sons par les oreilles exclusivement ».

Marcilius Ficinus (Marsile Ficin) [1433-1499], in De Amore, I,4

Plus tard encore, sans doute en souvenir de cette époque bénie où tant d’éléments gracieux gravitèrent autour de moi – Dante, Gassman, Pétrarque – et que j’ai nommé « mes accords parfaits », j’ai voulu retravailler la traduction en français de certains passages de la Divine Comédie, et plus particulièrement l’admirable 33e chant du Paradis. qui a toujours trouvé en moi, par son évocation finale des Harmonices mundi et des Fedele d’Amore, des résonnances irremplaçables. C’est l’état actuel de ce travail qui figure ci-après.

Ideo amoris conditio est, ut ad pulchritudinem rapiat ac deformem formoso coniungat …

LA DIVINE COMÉDIE : III. LE PARADIS, chant XXXIII

(traduzione/traduction : Patrick Crispini)

télécharger ici d’autres traductions en français de ce poème

[…] O somma luce che tanto ti levi

da’ concetti mortali, a la mia mente

ripresta un poco di quel che parevi,

e fa la lingua mia tanto possente,

ch’una favilla sol de la tua gloria

possa lasciare a la futura gente :

ché, per tornare alquanto a mia memoria

e per sonare un poco in questi versi,

più si conceperà di tua vittoria.

Io credo, per l’acume ch’io soffersi

del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito,

se li occhi miei da lui fossero aversi.

E’ mi ricorda ch’io fui più ardito

per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi

l’aspetto mio col valore infinito.

Oh abbondante grazia ond’io presunsi

ficcar lo viso per la luce etterna,

tanto che la veduta vi consunsi !

Nel suo profondo vidi che s’interna

legato con amore in un volume,

ciò che per l’universo si squaderna :

sustanze e accidenti e lor costume,

quasi conflati insieme, per tal modo

che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.

La forma universal di questo nodo

credo ch’i’ vidi, perché più di largo,

dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.

Un punto solo m’è maggior letargo

che venticinque secoli a la ‘mpresa,

che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.

Così la mente mia, tutta sospesa,

mirava fissa, immobile e attenta,

e sempre di mirar faceasi accesa.

A quella luce cotal si diventa,

che volgersi da lei per altro aspetto

è impossibil che mai si consenta ;

però che ‘l ben, ch’è del volere obietto,

tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella

è defettivo ciò ch’è lì perfetto.

Omai sarà più corta mia favella,

pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante

che bagni ancor la lingua a la mammella.

Non perché più ch’un semplice sembiante

fosse nel vivo lume ch’io mirava,

che tal è sempre qual s’era davante ;

ma per la vista che s’avvalorava

in me guardando, una sola parvenza,

mutandom’io, a me si travagliava.

Ne la profonda e chiara sussistenza

de l’alto lume parvermi tre giri

di tre colori e d’una contenenza ;

e l’un da l’altro come iri da iri

parea reflesso, e ‘l terzo parea foco

che quinci e quindi igualmente si spiri.

Oh quanto è corto il dire e come fioco

al mio concetto ! e questo, a quel ch’i’ vidi,

è tanto, che non basta a dicer ‘poco’.

O luce etterna che sola in te sidi,

sola t’intendi, e da te intelletta

e intendente te ami e arridi !

Quella circulazion che sì concetta

pareva in te come lume reflesso,

da li occhi miei alquanto circunspetta,

dentro da sé, del suo colore stesso,

mi parve pinta de la nostra effige :

per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige

per misurar lo cerchio, e non ritrova,

pensando, quel principio ond’elli indige,

tal era io a quella vista nova :

veder voleva come si convenne

l’imago al cerchio e come vi s’indova ;

ma non eran da ciò le proprie penne :

se non che la mia mente fu percossa

da un fulgore in che sua voglia venne.

A l’alta fantasia qui mancò possa ;

ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,

sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

[…] Ô suprême lumière qui veille bien au-delà

des visions mortelles, confie encore à ma pensée

un peu de ce que tu lui fis entrevoir,

et conforte ma langue à tel point

qu’une parcelle infime de ta gloire

puisse être transmise aux générations futures :

qu’en me revenant un peu en mémoire,

et résonnant de même dans ces vers,

ta victoire puisse être mieux comprise.

Je crois, par l’intensité que je ressentis

de ce rayonnement, que je me serais égaré,

si j’avais alors détourné le regard.

Et je me souviens que je m’enhardis

pour cette raison à le soutenir tant et si bien

que mon être se confondit avec la puissance infinie.

Ô abondante grâce par laquelle j’osai

fixer ma vue sur la lumière éternelle,

à ce point qu’elle eût pu s’y consumer !

Je vis qu’en elle est rassemblé

lié ensemble avec amour,

tout ce qui est disséminé dans l’univers :

matières et hasards et leurs principes,

tous ensemble confondus de telle manière

que ce que je dis n’en rend qu’une pâle lueur.

La forme universelle de ce nœud,

je crois l’avoir vue, tellement qu’en l’évoquant

je me sens empli de joie.

Un instant seul me cause un plus grand oubli

que vingt-cinq siècles face au moment

où Neptune s’émerveilla de l’ombre d’Argo.

C’est ainsi que mon esprit en suspens,

regardait fixement, immobile et attentif,

et s’embrasait à fixer toujours plus.

À cette lumière tellement lié,

que de s’en détourner pour autre chose,

devient impossible même si on le voulait ;

parce que le bien, unique objet du vouloir,

y réside tout entier, alors que fait défaut hors d’elle

tout ce qui s’y trouve là à la perfection.

Désormais ma parole, accordée à mon souvenir,

se fera aussi balbutiante que celle de l’enfant

qui tète encore à la mamelle.

Non que la vive lumière que je contemplais

ne soit pas plus qu’une simple vision

étant toujours ce qu’elle était auparavant ;

mais parce qu’au fur et à mesure que la vision

se précisait en moi, une apparence unique,

en se transformant en moi, y faisait son travail.

Dans la dense et claire permanence

de la sublime lumière m’apparurent trois cercles

de trois couleurs et de même dimension ;

et comme dans l’arc-en-ciel

l’un semblait refléter l’autre, et le troisième

était comme un feu émanant de partout à la fois.

Ô comme la parole est maladroite et faible

pour rendre ma pensée ! et face à ce que j’ai vu,

ne suffit même pas à dire « un peu ».

Ô lumière éternelle unique source de toi-même,

seule à t’entendre, tu aimes et souris

à n’être intelligible et comprise que par toi !

Cette énergie toute jaillissante

qui semblait naître de ta propre lumière,

circulant tout autour de mes yeux,

à l’intérieur d’elle-même en sa propre couleur,

me parut peinte de notre propre image :

si bien que tout mon visage se confondait en elle.

Tel le géomètre tout entier appliqué

à mesurer le cercle, et ne retrouve pas,

dans sa réflexion, la règle dont il a besoin ;

de même étais-je face à cette vision nouvelle :

je voulais voir comment s’accorde

l’image au cercle, et comment elle s’y confond ;

mais pour cela manquaient les ailes appropriées :

sinon qu’aussitôt mon esprit fut parcouru

d’un fulgurant éclair qui combla son désir.

Là mon imagination perdit son pouvoir souverain,

mais déjà mon désir tournait ainsi que volonté,

tout comme, tel une roue en mouvement,

l’amour qui anime le Soleil et les autres étoiles.

Gustave Doré (1832-1883), Dante et Béatrice contemplent la rose céleste du 10e ciel, l’Empyrée (1868)

Domenico di Michelino (1417–1491),

Portrait de Dante Alighieri, la ville de Florence et l’allégorie de la Divine Comédie (1465)

dans la nef de Santa Maria del Fiore, Duomo, Florence

C’est à la fin de 1400 que Sandro Botticelli entreprend d’illustrer La Divine Comédie, répondant à une commande du mécène Lorenzo di Pier Francesco de’ Medici, cousin de Laurent le Magnifique. Le peintre de Florence va consacrer plusieurs années à ce travail, fasciné par l’attraction du poème de Dante. Ses dessins sont exécutés sur parchemin à la pointe de métal, souvent repris à l’encre et parfois complétés par la couleur, ce qui tend à confirmer le long processus créatif de Botticelli face à cette œuvre monumentale.

Sandro Botticelli (1445–1510),

Dessin illustrant le chant VIII du Paradis, codex Hamilton, © Staatliche Museen zu Berlin

Sandro Botticelli (1445–1510),

Dessin illustrant le chant XXX du Paradis, codex Hamilton, © Staatliche Museen zu Berlin

Sandro Botticelli (1445–1510),

Dessin illustrant le chant II du Paradis, codex Hamilton, © Staatliche Museen zu Berlin

Ci-après: Le «Codex Ricasoli Firidolfi», copié sur papier à la fin du XIVe siècle, est un témoin important dans l’établissement du texte de la « Commedia » de Dante Alighieri © Fondation Matin Bodmer, Cologny, Genève – tous droits réservés

Henry-Holiday [1839-1927], La rencontre de Dante et de Beatrice, 1883, © National Museums, Liverpool

Agnolo di Cosimo, detto Il Bronzino (1503-1572), Portrait allégorique de Dante, vers 1532

© Galerie des Offices, Florence. Le livre est ouvert au Chant XXV du Paradis