Souvenirs de Rome avec Federico Fellini

…due caffèllini per favore !

par Patrick Crispini

FELLINI souvenirs de Rome 1

FELLINI souvenirs de Rome 2

Federico Fellini, à ma connaissance, ne pratiquait le cappuccino que dans ses phases dépressives.

En temps normal, il préférait le macciato ou le ristretto… avec beaucoup de sucre au fond de la tasse.

Dans la cuisine de l’appartement romain du maestro de Cineccità, via Margutta 110, trônait une cafetière napolitaine, qui joua un rôle essentiel lors de notre première rencontre.

Ce bijou d’architecture domestique, dont on dit qu’il fut inventé à Naples vers 1691 et contribuait dans les alcôves à soutenir l’ardeur des galants, est l’objet même du retournement de situation (comme la tarte Tatin en France) : lorsque l’eau bout dans la partie basse, on retourne la cafetière et le mélange magique s’opère dans la partie haute de l’édifice, le bec verseur se redressant alors fièrement. On voit par là comment le tempérament italien bouillonnant se trouve ingénieusement maîtrisé.

La première fois que je fus convié chez le maestro, on me conduisit directement dans la cuisine : une odeur de café s’y répandait allègrement, la belle cafetière posée sur la plaque de gaz libérant son nuage délicieusement parfumé, sifflant comme la sirène du Rex, le navire fellinien emblématique, dont l’apparition nocturne et fantasmatique, invitation au voyage et au rêve, est au cœur d’Amarcord (Je me souviens…).

Un des plus beaux films du maestro, selon moi.

voir : Federico Fellini, Amacord, 1973, scène de l’apparition nocturne du Rex (extrait)

Fellini était là, débout, observant avec une certaine anxiété le travail de la macchinetta, élégant dans un costume de velours un peu relâché, la cravate à très large nœud flottant à son col déboutonné. Après une poignée de main un peu molle, nous restâmes quelques minutes à regarder ensemble, en silence, l’alchimique transformation du café moulu vers le nectar juteux. C’était comme la montée progressive d’un plaisir dans cette heure encore matinale qu’inondait un soleil pâle et blanc.

Giulietta Masina était absente. Une gouvernante œuvrait dans une autre pièce, le temps semblait suspendu à cette cafetière qui, maintenant, tressautait sur son socle et fumait de son ardeur vaporeuse. On aurait dit Ludovic Sforza et Atalante Migliorotti en train de découvrir une nouvelle invention sortie tout droit du génial cerveau de Léonard de Vinci.

À cet instant, je ne sais trop pourquoi, me vint l’image d’Erik Satie – Satie l’ésotérik – érigeant le parapluie, apogée baleinière de l’espèce, comme huitième merveille du monde.

Erik Satie vers 1925, par Man Ray – Dessin de Fellini – Federico Fellini devant un rhinocéros à Cinecittà.

Au risque de détruire notre étrange harmonie, je me mis brusquement à lui parler de Satie et de son parapluie, rompant le silence installé entre nous. Sa bouche sensuelle et gourmande esquissa l’ombre d’un sourire. Puis il ajusta de grosses lunettes et, pour la première fois, me regarda vraiment. Au même moment la cafetière émit un son strident, comme une sorte d’orgasme longtemps retenu.

La gouvernante se précipita pour éteindre la plaque de gaz (Fellini ne semblait pas savoir où était le bouton) et verser précautionneusement la précieuse liqueur noire dans deux petites tasses posées sur la table, avant de s’éloigner à nouveau.

– Comment va la Suisse ? me dit-il soudain en français.

– E la mia Magalotta, comment va-t-elle, vous la connaissez ?

– Alors, vous jouez du cor des Alpes ? ajouta-t-il d’une manière péremptoire.

Comme je ne comprenais pas le sens de tout cela, il me précisa qu’il pensait à Magali Noël, son actrice fétiche qui, lors de son mariage à Fribourg avec un Suisse, où il avait été convié avec Giulietta, l’avait initié à cet instrument… Par conséquent, pour lui, tous les Suisses jouaient du cor des Alpes !

Je n’osai point démentir.

voir : Fellini face au cor des Alpes lors du mariage de Magali Noël en Suisse © RTS-Un jour une heure 31-05-1976

Il savait que j’étais chef d’orchestre, d’origine italienne : j’espérais que l’éruption de la cafetière nous entraînerait vers l’Etna plutôt que vers le Moléson et, si nous nous mettions à parler de musique, que ce serait de Nino Rota, Verdi, Puccini, Rossini, mais certainement pas de cor des Alpes !

Malgré tout je me mis à bredouiller quelques généralités sur cette grosse trompe à helvètes, à propos laquelle je n’avais rigoureusement rien à dire d’intéressant.

Des liens étranges se tissent parfois à notre insu. La comédienne Magali Noël m’avait toujours fait penser à ma mère, laquelle lui ressemblait par quelques traits. Gruyérienne et donc fribourgeoise d’origine, ma mère m’avait dit un jour, voyant que je me destinais à la grande musique, qu’il ne me faudrait jamais mépriser pour autant la musique populaire. Et, pour me montrer l’exemple, elle me rappelait que mon arrière grand-père, chantre à l’église du village, dont la voix attroupait loin à la ronde les fidèles du dimanche, n’hésitait pas à se faire accompagner par cet instrument pendant l’office… Elle y voyait même l’origine familiale de ma vocation musicale.

Federico Fellini et Magali Noël sur le tournage d’Amarcord, 1973, et une scène du film avec l’actrice

Ce matin-là, grâce à Fellini, ma mère tenait sa revanche : je me retrouvais dans une cuisine romaine, embaumée de l’odeur de café fumant, à parler d’un instrument dont je n’avais cure, mes quinze ans d’études en musique classique ne me servant de rien. Un aspirateur, dans une autre pièce, se mit à vrombir, comme pour ajouter à mon désarroi. Je me sentais aspiré dans un gouffre sans issue. Pendant que Fellini buvait sa première gorgée de café chaud, je tentai une échappée désespérée :

– Nous avons beaucoup parlé de vous avec T., risquais-je. Nous nous sommes demandés pourquoi vous ne tourneriez pas un opéra, maintenant que Nino (Rota) n’est plus.

Jamais je n’oublierai son éclat de rire et la plissure malicieuse de ses yeux de gros matou nourri de pâtes al dente.

– Un opéra ? (Il prononça le mot à plusieurs reprises, comme si il découvrait une contrée inconnue sur un atlas jauni). Un opéra… mais je ne sais faire que des petits films, caro Patrizio, des morceaux de ma vie… et même le café, je ne sais pas le faire.

Je tentais un prolongement vers Nino Rota, son amour de l’opéra. Deuxième gorgée. Silence. Troisième gorgée. Soupir.

Nouvelle percée : j’enchaînais sur l’émotion qui me gagna quand j’entendis pour la première fois le Moment musical de Schubert joué par les deux vieux musiciens dans les cuisines de son film E La nave va : à travers le jeu cristallin et strident des verres, j’avais alors ressenti physiquement, lui dis-je, la grâce fragile de Nino Rota, mais aussi son absence, une mélancolie inconsolable et définitive.

Verres vibrants, verres brisés : l’hommage d’un ami abandonné.

Federico Fellini, E la nave va, 1983, scène des verres musicaux (Franz Schubert, Moment musical Op. 94 N°3 D. 794)

Quatrième gorgée. Soupir encore.

Federico fit alors un geste inattendu, quelque chose que seul un italien peut faire dans un moment pareil : il me prit par l’épaule. J’avais l’impression, à cet instant, d’être un petit garçon en culottes courtes, que son grand frère prend par la main pour aller jouer aux billes. Il me regarda :

– Patriziolino, ton café est froid.

Nous passâmes illico au tutoiement. En Italie, cette forme n’induit aucune familiarité : c’est une manière de rendre plus essentiel l’instant présent, de rapprocher les sentiments, toute chose que ne peut comprendre un Anglo-saxon ou un Suisse, pour lesquels le renoncement à la forme polie est un sacrifice, l’exposition d’un partage conquis de haute lutte.

– Tu le bois toujours froid, le café ? Je devrais essayer. Viens !

Je reposais ma tasse pleine sur la table, à côté de la sienne, vide. Machinalement – comme je le fais toujours – je me penchais pour lire les admirables motifs que laisse l’amertume du café sur les rebords de la tasse. Il m’entraînait déjà vers la porte d’entrée de l’appartement, mais il s’était rendu compte de mon petit manège :

– Musicista, tu sais lire dans les tasses ?

Sans hésiter, je m’entendis lui répondre fermement : si, naturalmente. Alors, enfin, nous nous mîmes à parler de Nino Rota.

voir : un hommage de Patrick Crispini à Nino Rota (sources divers) pour le spectacle Fellini Magico

Nino Rota et Federico – Nino Rota à son piano – Dessins de Nino par Fellini

Un peu plus tard nous étions attablés sur la terrasse du bar Canova, à côté de la piazza del Popolo.

Pendant le trajet, de via Margutta à cette terrasse, j’avais eu l’impression d’accompagner un homme politique en campagne électorale. Il avait jeté un manteau sur ses épaules, sans en enfiler les manches, il avait ajusté une sorte de chapeau-cloche irlandais et mis des lunettes de soleil. Comme s’il eût enfilé un costume de scène pour entrer en piste, pour descendre dans la rue. Tout le monde le saluait d’un geste familier, les italiens avec un Ciao Federico, come stai, les étrangers en se précipitant pour lui faire signer des autographes, ce qu’il faisait avec complaisance et simplicité, la plupart du temps inscrivant avec un feutre de couleur, qui ne quittait jamais la poche de son veston, son nom en gros signes, comme l’écho graphique des grosses matrones de ses films. Je me disais que tout cela était très fellinien, comme si le qualificatif avait désormais pris le dessus sur le patronyme. J’avais commandé un stretto qui, déjà, commençait à refroidir, lui une sorte de jus d’orange pressé. Au regard étonné du serveur, qu’il appelait par son petit nom, il avait cru bon me présenter :

– C’est un musicista, sa famille est de Sienne, il lit dans les tasses, il boit le café froid, il joue du cor des Alpes.

Et se tournant vers moi, il ajouta :

– Montre à Gianni comment tu parles l’italien avec l’accent toscan de la Suisse.

Je baragouinai quelques mots en marquant bien la consonne « c » avec le chuintement en « k », pour tenter de prouver ma toscanitude. Cela sembla plaire à Gianni : il avait compris que j’étais un provincial … donc sans intérêt (le romain, comme le parisien, aime à sentir sa supériorité, et l’accent dans ce registre joue un rôle capital).

Une collaboratrice du maestro, une grande rousse dont j’ai oublié le nom, nous avait rejoints pour lui parler de divers problèmes et de rendez-vous, lui apportant au passage une liasse impressionnante de journaux du jour. Elle dit qu’elle l’attendrait dans la machina (une vieille mercedes qui garait en double file sur la piazza et attendait le bon vouloir du maestro).

Nous continuâmes la conversation sur Nino Rota. Il me semble que je réussissais peu à peu à lui montrer à quel point je connaissais mon Nino sur le bout des doigts, et de lui faire sentir la tendresse que j’avais pour ce grand musicien lunaire, enfant prodige, dont l’humilité n’avait d’égal à mes yeux que l’immensité du génie.

Tout en m’écoutant, il tambourinait sur la soucoupe de son verre d’orangeade. Puis il empoigna son feutre, et se mit à dessiner des ronds qui devenaient visages ou seins, ou vulves, ou rien.

Je finis par lui parler de mon projet d’évoquer Nino Rota dans un spectacle poétique et musical, avec mon orchestre en toile de fond. J’avais écrit un livret, que j’avais pris avec moi au cas où. Je le voyais déjà comme récitant et, pourquoi pas, comme scénographe (un rêve fou). Je le lui tendis. Il y jeta un coup d’œil, les lunettes curieusement relevées sur le front, puis glissa le document entre les pages repliées d’un des journaux de la pile qu’il avait posé sur la chaise à côté de nous. À ce moment, j’eus clairement la certitude que jamais ce projet ne pourrait éclore, qu’il se perdrait dans les limbes de son bureau. Quelques jours plus tard, j’en eus la preuve à Cinecittà. J’y reviendrai.

***

Peut-être s’était-il senti bien avec moi, ou alors avait-il besoin d’un comparse sur le siège du mort de la mercedes. Toujours est-il qu’il me convia à venir avec lui à Cinecittà.

Nous montâmes dans la voiture, moi devant à côté du chauffeur, lui sur le siège arrière, à côté de la grande rousse, qui n’arrêtait pas de jouer avec ses énormes lunettes labellisées Gucci. Et qui parlait sans cesse. Lui semblait l’écouter vaguement, modulait par des mouvements de tête, regardait par la fenêtre ce décor de rues, d’avenues, d’allées d’arbres, de pins, d’enchevêtrement de voitures, ponctué du récital habituel des klaxons, qui défilait sous ses yeux et qu’il devait avoir vu des milliers de fois. Quant à moi, il me semblait vivre le grand rituel initiatique, la montée vers le temple du cinéma.

Quelques temps plus tard, à la sortie de son dernier film, j’eus la surprise de voir sur l’écran le jeune héro d’Intervista parcourir le même itinéraire, réminiscence onirique de sa propre jeunesse, et ce fut un peu pour moi comme une transposition de ce que je vivais, ce jour-là, dans la voiture du maestro.

voir : Federico Fellini, Intervista, 1987, scène du tram vers Cinecittà

La mercedes, aux amortisseurs un peu compassés, roulait paisiblement, l’autista modulant ces passages de vitesse comme dans du velours. Après l’excitation du départ, une grande mollesse ambiante s’était peu à peu installée, et un léger écœurement m’avait envahi.

Là encore je revivais mon enfance : tout voyage en voiture y était comme une tragédie, toujours ponctuée d’un point d’orgue de vomissements. Curieusement j’en fus débarrassé d’un seul coup sur un bateau naviguant vers la Sardaigne. Nous étions embarqués sur une mer déchaînée. Un passager hollandais, qui avait remarqué mon désarroi, me tendit deux petits tubes de préparation homéopathique aux doux noms de cocculus et tabacum (qui, vu mon état, auraient tout aussi bien pu s’appeler charybdes et scylla, arsenicum et cyanidum). Ce fut le commencement de ma résurrection : peu de temps après avoir fait rouler les granules sous ma langue, je me retrouvai frais comme un gardon.

Il me vint tout à coup l’image de Fellini réalisant une publicité pour des produits homéopathiques.

Des tubes géants dégoupillés, pleins de granules immenses, étaient glissés entre les seins énormes de femmes opulentes, juchées sur des lits les jambes écartées, dont elles faisaient grincer les sommiers en sautant, tout en bombardant avec les boules de sucre de tous petits hommes couchés et attachés sous elles entre leurs jambes, en riant de toutes leurs dents blanches filmées en gros plan. La vision me fit sourire et chassa la nausée.

La mercedes du maestro pendant le tournage d’Intervista, 1987 – Dessin de Federico Fellini, in Il Libro dei Sogni.

Dans l’habitacle de la mercedes tout baignait dans un calme apparent : la grande rousse nous avait offert des bonbons. Compte tenu de l’écœurement latent, j’avais refusé, mais Fellini, avant de mettre le sien en bouche en le suçotant avec des petits bruits de salive gourmands, avait pris un long moment pour en déplier le papier d’emballage, et cela fit taire un instant la grande rousse, qui semblait de plus en plus énervée.

Ce trajet en voiture avait quelque chose d’irréel : une mercedes un peu hors du temps avec le réalisateur de cinéma que j’admirais le plus au monde, dégustant un bonbon sur le siège arrière, comme sésames pour entrer dans la plus belle usine à rêves du monde. Qui aurait imaginé une scène pareille, sinon Fellini lui-même ?

Il fallait que je n’en perde pas une once, pas une goutte, que tout demeure dans ma mémoire, même le goût du bonbon. Je me tournais donc vers la grande rousse et lui fit signe que j’en voulais bien un finalement. Elle me le tendit comme on jette un os à chien.

L’émotion me gagnait : je savais qu’en pareille situation il ne fallait pas que je me laisse submerger (Elisabeth Schwarzkopf, la sublime cantatrice, à la fin d’une rencontre chez elle dans sa villa près de Zürich, m’avait dit cette phrase prophétique : « ne vous laissez pas submerger, ce serait fatal pour vous ».) Je n’y peux rien : tout ce que je ressens, le moindre détail, exacerbe ma sensibilité.

Dans mon espace mental, gracile et léger, s’éploie toujours un danseur (comme le préconise Nietzsche), mais mon corps physique – trop lourd, trop trapu – traduit ce mouvement par un poids qui m’est étranger, qui s’impose à mes dépends. Il en est de même pour mes concerts : juste avant d’entrer en scène je suis souvent envahi par une espèce de moiteur, qui ne disparaît que quand je commence à diriger….

Je songeais à tout cela alors que nous continuions à progresser via Tuscolana.

Machinalement j’avais jeté un coup d’œil dans le rétroviseur : la température était déjà assez élevée, mais le maître, bien qu’emmitouflé dans un manteau mi-saison, le crâne surmonté d’un chapeau irlandais, côtoyé par la grande rousse virevoltante qui continuait à agiter frénétiquement ses lunettes de soleil, n’avait pas une perle de sueur au front. À force d’y penser, ce que je craignais arriva : le mien se mit à transpirer et je me rendis compte que je n’avais rien pour m’éponger.

Déjà je me représentais le ridicule de la situation : il faudrait sortir du véhicule, affronter une meute de gens qui devaient attendre l’arrivée du maestro, et le regard du maître lui-même, qui ne manquerait pas alors de me trouver balourd, empâté, tel un phoque jouant du cor des Alpes !

Le chauffeur avait remarqué mon malaise et me fit discrètement signe d’ouvrir la boîte à gants (c’était un vieux routier de la « ménagerie » fellinienne : il avait trimbalé dans sa voiture toutes sortes de personnages étranges, et pour lui, au regard des excentricités qu’il avait dû y vivre, ma petite manifestation émotionnelle devait paraître dérisoire, attendrissante). Je compris que j’allais y trouver le kleenex rédempteur !

Pendant que la grande rousse s’agitait en parlant de plus belle, j’ouvris précautionneusement la boîte à gants avec des ruses de sioux, mais une ribambelle d’objets s’en échappèrent et tombèrent à mes pieds dans un bruit de cliquetis. Pêle-mêle je dénombrai : deux cigares dans leur étui, un flacon de verni à ongle, des photos de Polaroid, un couteau suisse un peu disloqué, un pistolet à eau de couleur orangée, une tablette de chocolat vide, les fameux mouchoirs en papier, des lunettes de soleil, des gants de conduite… et un dentier ! Que faisait-il là ? Mystère.

Je jetais un œil dans le rétroviseur : Fellini regardait par la fenêtre, la grande rousse parlait et personne, mis à par le chauffeur, ne s’était aperçu de quoi que ce soit. Je tentai de ramasser ce bric-à-brac, tout en prélevant une gerbe de kleenex que je glissai dans ma poche, mais le chauffeur me fit signe qu’il s’en occuperait.

***

Nous avions franchi la fameuse porte d’entrée mussolinienne de Cinecittà : nous étions arrivés.

Comme je le prévoyais, un petit attroupement attendait le maestro, qui baissa la vitre de son coté et serra des mains en pagaille. La voiture s’était immobilisée. Une espèce d’agité ouvrit ma porte : dans la précipitation, je heurtais le dentier qui s’échappa alors en même temps que moi et tomba au pied de l’homme excité, qui n’en sembla pas étonné le moins du monde. Il se dirigea vers Fellini, lui demandant avec force gestes qui pouvait bien être le type sur le siège avant de la mercedes. J’entendis le maestro répondre :

– Non ti preoccupare, Mauriziotto. È un musicista toscano della Svizzera, suona il « cor des Alpes » (ce dernier mot dit en français). Il ajouta :

– Je dois travailler avec la Francesca, fais-lui faire un tour. Après vous allez manger. Il viendra avec nous sur le set.

L’agité semblait prendre tout cela comme une punition : trimbaler un intrus, alors qu’il a mille choses à voir avec le maestro, des papiers à lui faire signer de toute urgence… et qu’en plus c’est l’heure du pranzo ! Il agita des feuillets sous le nez de Fellini qui, me regardant malicieusement du coin de l’œil, lui rétorqua :

– Montre tes papiers au musicista. Il va te les signer. C’est un Suisse : una firma qui vaut de l’or !

À bout de nerfs l’autre faisait mine de vouloir avaler les feuilles qu’il chiffonnait entre ses mains, mais déjà la grande rousse avait pris le maestro par le bras, et les voilà partis vers les bâtiments qui servaient de QG aux équipes de tournage.

Maurizio Mein, l’assistant de Fellini, pendant le tournage d’Intervista, 1987.

L’agité, à contre cœur, me fit faire un tour au pas de course : comme dans un travelling en plan-séquence tourné d’une seule prise, nous traversâmes pêle-mêle des pelouses, des ateliers, des dépôts, des locaux de maquillage, de costumes ; nous croisâmes des créatures étranges, des figurants en peignoir, d’autres à poil, d’autres outrancièrement maquillés, qui parlaient et vociféraient dans un smog de fumée de cigarettes ; il me fit entrevoir le Studio cinque, lieu mythique des fantasmagories felliniennes, à moitié dans la pénombre à cette heure du jour ; nous montâmes dans une sorte de petit véhicule électrique avec lequel nous arpentâmes les ruelles d’un décor monté pour un péplum américain.

Il me fit grimper sur une tour de tournage, de laquelle on avait une vue plongeante sur cette cité improbable, splendide et délabrée. Puis, à la fin de ce parcours endiablé, il me présenta à un preneur de son à demi assoupi devant une table de mixage couverte de bandes magnétiques, certaines dans leurs boîtes, d’autres aux rubans déroulés envahissant l’espace de travail disponible.

– C’est la nuova cotta (nouveau béguin) de Federico, maugréa l’agité. Il m’a demandé de lui faire faire le tour. Il est musicista, il joue du cor je crois. Federico le prendra avec lui sur le set. Je te le confie : tu t’y connais un peu en musique, non ?

Et, là-dessus, il me serra la main et s’enfuit au pas de course, me laissant seul avec le technicien du son, qu’on venait de réveiller de sa sieste. C’était un australien qui parlait l’anglais, mais qui ne supportait pas de causer autrement que dans un italien improbable. Nous échangeâmes quelques généralités sur la musique et la prise de son dans un charabia au cours duquel je compris que la musique de Nino Rota n’était pas sa tasse de thé. Fellini non plus d’ailleurs. Il travaillait pour une major company anglaise : ses centres d’intérêts étaient les effets spéciaux, la spatialisation sonore en 3D, la pop music.

Il m’expliqua que Fellini, oui, c’était bien, ça avait été quelque chose, mais que maintenant c’était un « has been ». Il faisait partie du décor, mais on avait besoin de lui, ici à Cinecittà, pour continuer à faire tourner la baraque. C’était une image de marque, punto basta. Je maudis l’agité qui m’avait planté là avec cet abruti : brusquement, dans ce hangar, je me sentis exilé dans un goulag technologique dont l’australien était le tôlier en chef et le maître à penser.

Pour le refroidir tout-à-fait je lui parlai de la Petite Messe Solennelle de Rossini qu’on entend dans E la nave va, et que j’avais dirigée quelques heures auparavant dans une salle de concert à Rome.

Je vis dans son regard que je venais moi aussi de rejoindre le camp des « has been », des vieux schnoques.

Je profitai alors de lui rappeler que j’avais faim et qu’on m’avait parlé d’une cantine.

Il m’y conduisit en traînant la savate et je me retrouvai dans un local bruyant avec un plateau repas à peine tiède et un verre de bière Moretti, alors que j’avais demandé du vin.

Pendant que j’essayais d’ingurgiter cette mixture, passa devant moi un homme aux cheveux gominés, affublé d’une petite moustache de séducteur de station thermale, qui parlait à deux femmes vêtues en danseuses de boîtes de nuit, manifestement sous son charme. C’est sa voix qui me fit le reconnaître. Pas de doute : c’était bien Marcello Mastroianni ! Que faisait-il là dans cet accoutrement bizarre ?

Federico Fellini, Intervista, 1987, le maestro sur le set avec Marcello Mastroianni en Mandrake.

J’en étais à mon troisième ristretto, lorsque réapparut l’agité sur le pas de la porte :

– Musicista ! Eh! Cornista, viens, viens (il me fit signe avec des grands gestes de la main).

Je le suivis au pas de course vers le set.

Je m’enquis auprès de mon guide :

– Je crois avoir aperçu Marcello Mastroianni à la cantine…

– Et alors ?

– Je ne suis pas sûr. Il avait de drôles de moustaches.

– Et alors ?

– Il avait deux femmes à moitié nues avec lui.

– Oui… et alors ?

– Eh bien, je me demandais : il est là pour un film en ce moment ?

L’autre me regarda comme si je tombais de la lune :

– Évidemment, il est dans le film de Federico.

Je compris que le maestro était en train de tourner son nouveau film – il ne m’en avait pas touché un mot jusque-là – mais il me fallut encore quelque temps pour savoir de quoi il s’agissait.

***

Nous étions arrivés devant la grande porte du Studio 5.

Nous retraversâmes une ribambelle de figurants, de techniciens, un barnum inimaginable.

L’agité, toujours en maugréant, me planta à vingt mètres à peine du maestro qui lissait les quelques cheveux épars sur son crâne, appuyé contre une échelle, un mégaphone posé sur son pavillon à côté de lui. Il lui fit un geste en me désignant, ce qui devait signifier : le boulet est là. Puis il s’éloigna.

Federico Fellini, Intervista, 1987, poursuivi par l’équipe de journalistes de la Télévision japonaise sur le tournage.

Autour du maestro un groupe de japonais s’agitait, une caméra à l’épaule.

Dès qu’il me vit Fellini se dirigea dans ma direction, l’essaim de japonais hystériques le suivant comme son ombre. En arrivant près de moi, il me désigna à la plus volubile du groupe :

– Ecco ! Il musicista, il va tout vous expliquer…

Toutes les têtes et la caméra se tournèrent immédiatement dans ma direction.

Après un clin d’œil Fellini, m’ayant affectueusement tapé sur l’épaule, s’éloigna, me laissant en prise avec les nippons surexcités. C’étaient des journalistes d’une télévision japonaise qui faisaient un reportage sur lui. J’appris plus tard que le maestro, après les avoir fait glander pendant plusieurs semaines et refusé toute interview, avait tout à coup décidé de les intégrer dans son nouveau film.

Depuis, ils passaient leur jours à trottiner dans son sillage, en questionnant tout ce qui bougeait, caméra au poing, sans savoir eux-mêmes qu’ils jouaient un rôle dans le film.

Du pur Fellini : la fiction et le réel, entremêlés dans un labyrinthe dont seul il paraissait connaître l’issue. « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur », dit Jean Cocteau, qui s’y connaissait en Minotaure…

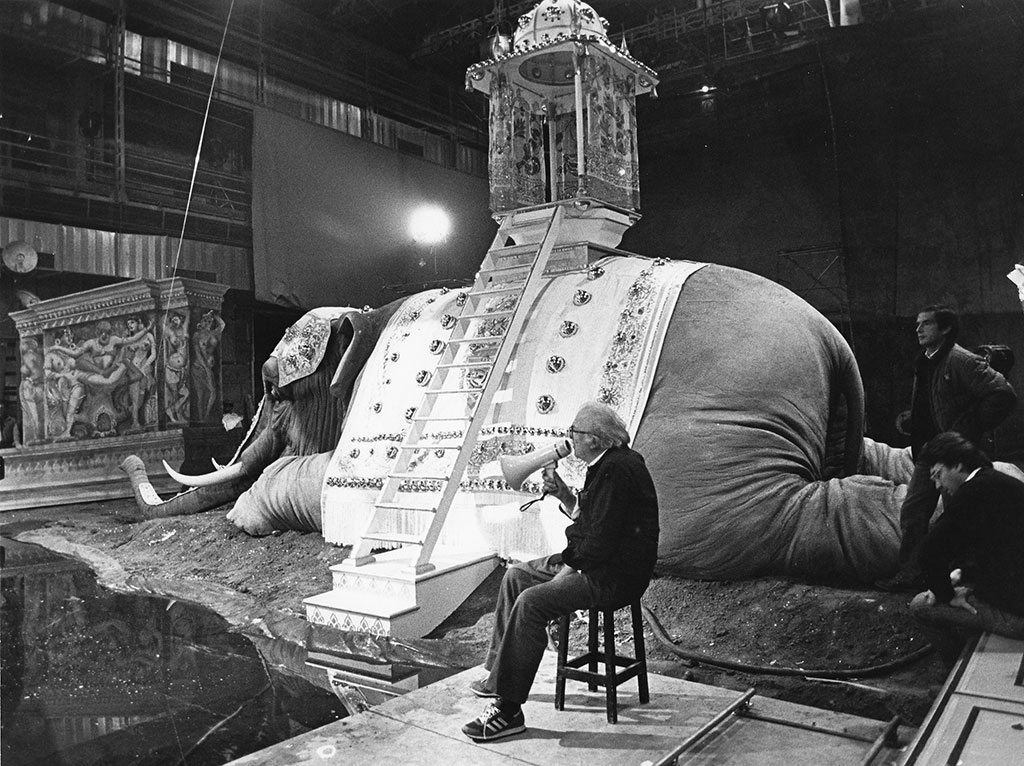

Federico Fellini avec le rhinocéros du film E la nave va (Et vogue le navire), 1983

Minotaure ou rhinocéros ? Tel celui qui croupit, pestilentiel, dans les entrailles du Gloria N., le somptueux paquebot d’E la nave va, loin des salons embaumés de première classe, où sont rassemblés les adorateurs d’Edmée Tetua, la diva défunte, dont on conduit les cendres vers son île natale d’Erimo, alors que menace la déflagration de la Première guerre mondiale. Splendide rituel de mort, sublime allégorie d’un monde à la dérive baigné dans les ors surannés de l’opéra.

La plus volubile du groupe se présenta en faisant les courbettes rituelles et me demanda, dans un anglais minaudant, de lui parler du tournage et de Fellini ! Que pouvais-je dire à ces braves gens ? Je n’en savais pas plus qu’eux… C’est alors qu’un type s’approcha, qui me sauva in extremis de la déroute.

Il s’adressa aux journalistes japonais en anglais… et leur décrivit le film qu’on était en train de faire.

Pendant qu’il parlait, les visages se tournaient régulièrement vers moi, attendant quelque chose comme une approbation (le maestro m’ayant présenté à eux, ils pensaient que je devais être une personne importante du staff).

Je me mis à ponctuer le discours du type en opinant du chef.

En écoutant son propos, je compris que nous étions en train de tourner le nouveau film du réalisateur, Intervista, que le sujet principal était Cinecittà, mais aussi les ravages de la publicité, de la télévision, qu’on y évoquerait la mort du cinéma, que ce n’était pas un film biographique, mais que le maestro pensait y injecter des séquences de sa propre existence…

Il faut dire que nous étions dans une époque consternante de l’histoire des médias en Italie (et d’ailleurs du monde entier). L’Italie avait commencé à se vendre au plus offrant. Le temps de l’empire industriel et médiatique du Cavaliere Silvio Berlusconi avait sonné : le fric régnait partout et la télévision était devenue un outil de placement de produits et de vulgarité généralisée où tout cohabite, pour le meilleur et pour le pire, dans des talk-shows eux-mêmes transformés en vitrines promotionnelles pour des étoiles d’un jour, des vedettes de pacotille…

« Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible », résumera un autre acteur de ce système devenu fou, le président-directeur de la chaîne commerciale française TF1 Patrick Le Lay en 2004, dans une formule restée célèbre.

Parmi toutes les victimes du système, Fellini, qui défendit toujours le bel artisanat d’un cinéma indépendant, en avait fait l’amer constat : un peu plus tard, il sera « congédié » sans ménagement de son cher Studio 5 à Cinecittà pour laisser la place à des équipes de séries internationales, réduit à réaliser des spots publicitaires pour la Banca d’Italia (au demeurant fort drôle !).

Il y a longtemps déjà qu’il avait diagnostiqué la mort programmée du cinéma d’auteur au profit de productions industrielles, blockbusters noyés d’effets spéciaux ou réalisations racoleuses, ou encore séries télévisées entrelardées de spots publicitaires. Dans Ginger e Fred ou dans Intervista, il mettra scrupuleusement en scène ce naufrage : la scène finale du film montrera une équipe de tournage, au milieu d’un terrain vague et boueux, replié sous des bâches de fortune, attaquée par des Indiens à cheval munis d’antennes de télévision…

Revenons sur le plateau de Intervista : le type qui s’était adressé à l’équipe de journalistes savait de quoi il parlait : c’était le producteur en personne. Il semblait accablé, comme tous les producteurs des films de Fellini : le budget s’envolait, le tournage, aléatoire et sans limite de temps, semblait être improvisé au fur et à mesure. On parlait de problèmes de rupture de contrats, de stars américaines qui viendraient en « guest ».

On évoquait la présence sur le plateau d’Anita Ekberg (la belle blonde qui promène sa plastique impressionnante dans la Dolce vita tournée 27 ans plus tôt, invitant pour l’éternité Marcello Mastroianni à la rejoindre sous les jets d’eau de la fontaine de Trevi, choquant ainsi toute l’Italie démocrate-chrétienne de l’époque, mais faisant entrer le cinéma de Fellini dans la légende).

voir : Federico Fellini, La Dolce vita, 1960, Anita Ekberg et Marcello Mastroianni dans la scène de la fontaine de Trevi.

On murmurait qu’elle n’avait plus tourné depuis belle lurette, qu’elle était devenue monstrueuse. Un bruit persistant courait de retrouvailles prochaines entre le maestro et sa créature…

On parlait même de recomposer le couple avec Marcello, qui aurait été maquillé et vieilli pour l’occasion, mais que celui-ci errait comme une âme en peine dans Cinecittà, sans savoir exactement ce qu’on attendait de lui, et qu’il commençait à en avoir marre (dixit sa maquilleuse avec laquelle j’avais commencé à installer un climat de confiance).

Federico Fellini, Intervista (1987), les retrouvailles de Marcello et Sylvia chez Anita Ekberg. Marcello Mastroianni, en Mandrake, fait ressurgir des réminiscences de la Dolce vita

En fait, on se perdait en conjectures, chacun y allait de sa version… et Fellini laissait faire, se régalant secrètement de ces intrigues, seul, peut-être, à savoir tirer le bon fil de cet écheveau chaotique, de l’imbroglio entretenu par lui-même.

À la fin de son « speech », le producteur se tourna vers moi, accompagné par les regards des japonais :

Je me présente : je suis le producteur de ce machin. Vous êtes ?

Je lui donnais mon identité, que je complétais par : chef d’orchestre, compositeur.

Ah! C’est vous qui jouez du cor des Alpes ! Federico m’a parlé de vous. Tenez, je vous confie à nos amis japonais. Vous saurez quoi leur dire…

Et le voilà qui s’en va, me laissant à nouveau seul avec les nippons, au milieu du capharnaüm ambiant.

Que pouvais-je leur dire ? La jeune femme volubile me mitraillait de question, la caméra tournait sans discontinuer. Alors je m’enhardis : je me mis à parler de Nino Rota, de sa jeunesse, de son œuvre que je connaissais plutôt bien (la journaliste nippone me demanda si j’étais son fils !) et, pris par l’émotion, je m’enhardis à brosser le portrait d’un Fellini de mon invention, plus vrai que nature, que je complétai par quelques anecdotes puisées dans ma seule imagination. La caméra tournait toujours et les journalistes japonais poussaient des petits cris à chacune des nouvelles évocations auxquelles je me livrais avec complaisance.

Plusieurs années plus tard un ami qui vivait au Japon, regardant par hasard un programme à la télévision, m’apprit qu’il avait eu la grande surprise de voir mon visage apparaître à l’écran et d’entendre une grande partie de cet interview. Le reportage s’intitulait : Souvenirs sur Fellini…

J’ai essayé de retrouver ce film : jusque-là mes démarches sont demeurées vaines.

Federico Fellini pendant le tournage d’Intervista (1987)

Silenzio ! Silenzio !

La voix de Fellini, portée par le mégaphone, me ramena brusquement sur terre. La répétition, puis le tournage, allaient reprendre. Aussitôt les japonais se précipitèrent vers la lumière d’où émanait la voix divine… et me laissèrent en plan.

Motore…

Commencèrent alors quinze jours qu’il me faudra bien un jour raconter.

Fellini me laissa l’accompagner sur le tournage, nous eûmes encore une autre séance de cafetière napolitaine en tête-à-tête. C’est à cette occasion qu’il revint, sans crier gare, à Erik Satie, que j’avais évoqué lors de notre première rencontre, apparemment sans succès :

– Patriziolino, tu crois que je devrais mettre un peu de Satie dans mon film ?

– En tout cas, selon moi, il y a une passerelle magique entre Nino Rota et Satie, lui répondis-je.

– Une passerelle… une passerelle ? (répéta-t-il, suspendu rêveusement à ce mot)

Puis il s’éloigna dans la pièce voisine et décrocha le téléphone.

Pendant qu’il parlait avec son interlocuteur, je vis qu’il avait pris un bout de papier, où il dessina un arc de cercle qui devint un pont, puis un chapeau haut-de-forme ; ensuite il ajouta deux gros ovales en forme de mamelles, qu’il entoura d’une sorte de monocle, surmontant le tout d’un parapluie ouvert, d’où semblaient s‘échapper des notes de musique. Dans un des ovales, il profila un visage surmonté de quelques cheveux coiffés en arrière : c’était, sans aucun doute possible, la silhouette de Nino Rota !

Quand il eut fini et raccroché, il me tendit le dessin en sifflotant :

– Patrizio mio, tu la feras toi, la passerelle ! Tu la feras, hein ?

Et nous ne parlâmes plus jamais de Satie : mais chaque fois qu’il passait près de moi je l’entendais siffloter doucement le début du thème de la troisième Gnossienne du maître d’Arcueil…

J’ai conservé ce dessin jusqu’à aujourd’hui : il m’accompagne comme un talisman.

écouter : Erik Satie, Gnossienne N°3 par Francis Poulenc, extrait in J.-M. Drot, Heures chaudes de Montparnasse © Doriane Films

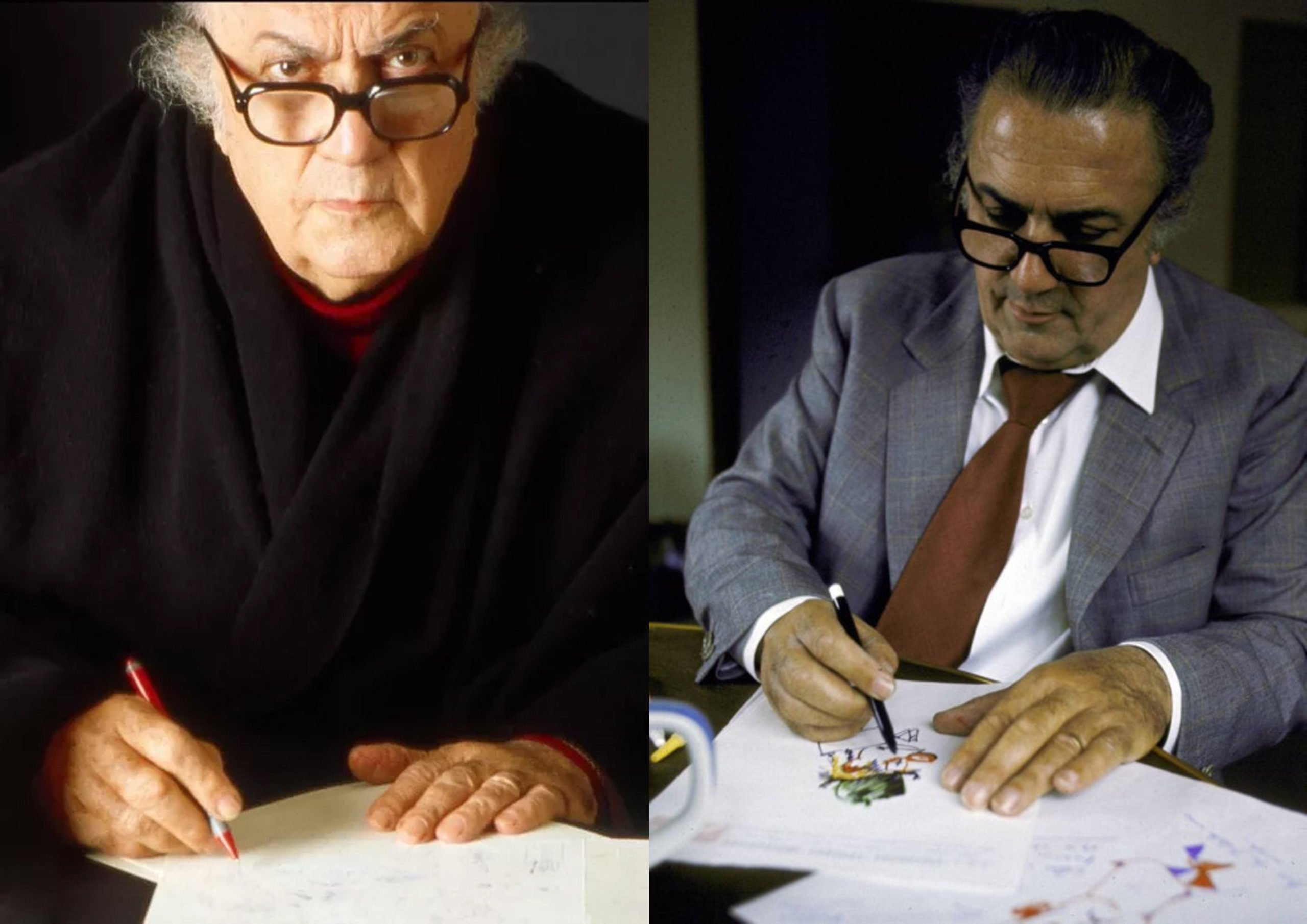

À gauche Fellini dessinant ; « Scarabocchio per fissare i personaggi dei miei film » (Je griffonne pour fixer les personnages de mes films) ;

au centre : étude de buste de M. Erik Satie, dessin de Satie in lettre à Mlle Linette Chalupt. Arcueil, 17 octobre 1914 ;

à droite : Nino Rota, dessin de Fellini

Un jour que je me retrouvais seul dans son bureau, qu’il avait quitté un instant pour aller tenter de régler un problème de maquillage sur un figurant, je vis dans une poubelle, au milieu d’une pagaille de journaux défraichis, de dessins déchirés, de manuscrits empilés et jetés là pêle-mêle, mon livret qui agonisait parmi les reliefs de ce cimetière éloquent.

Je l’en extirpai, tentai de le défroisser un peu, et le posai bien en vue sur le bureau.

Lorsque Fellini revint, je n’avais d’yeux que pour mon livret qui trônait bien en évidence devant lui et j’attendais que son regard tombe sur le document.

À ce moment entra une secrétaire, dont les bras étaient chargés de manuscrits, dont elle fit une pile, qu’elle déposa… par-dessus le mien, en s’exclamant à l’intention du maestro :

– Tu exagères, Federico ! Qui va lire tout ça… Pas toi, en tous cas…

– Laisse, cara mia, je m’en occuperai cet hiver.

– Et tous ceux-là, là-bas… (elle montrait une armoire entrouverte pleine à craquer), tu te les réserves pour le carême ?

– Cara mia, fais-moi un café avec du sucre, je m’en occuperai une fois si j’ai le temps.

– Federico, on en a déjà jeté quatre bennes pleines et tu n’as rien vu.

– Cara Francesquina, fais-moi le café !

– Toi alors ! Et tous ces gens qui attendent un mot de toi…

– Ils n’ont qu’à venir voir mes films : c’est là que je leur réponds.

De mon livret, bien sûr, il ne fut plus jamais question.

Je fus embarqué plusieurs fois dans la vieille mercedes : un jour, la grande rousse nymphomane fut remplacée, pour mon plus grand délice, par Giulietta Masina, la compagne de toujours.

Federico Fellini et Giulietta Masina à l’époque d’Intervista.

Je crois que, ce jour-là, j’aurais aimé rouler sans fin, jusqu’à la nuit, jusqu’à l’aube, jusqu’à la mer…

Accompagnant plusieurs fois le staff sur le tournage je fus confronté aux dobermans d’Anita Ekberg, à la pluie et la gadoue sur le plateau, je fus aussi sollicité par le maestro pour improviser au piano et au pied levé une scénette qu’il tourna simultanément sur ma musique (mais qui devait être ensuite post-synchronisée avec d’autres paroles au doublage… et sans musique !), j’eus le bonheur de pouvoir me lier d’amitié avec l’homme délicieux qu’était Marcello Mastroianni, que je revis plus tard à Paris pour réaliser avec lui des entretiens pour une radio.

Federico Fellini, Intervista, 1987, scène des retrouvailles d’Anita Ekberg et Marcello Mastroianni.

Tous ces moments autour de Fellini, pendant la naissance d’Intervista, œuvre à la fois bondissante, ironique et désespérée, conçue pour et contre la télévision désormais toute puissante, furent une improvisation quotidienne, un tourbillon d’exaltations, une ardeur à nulle autre pareille.

Ce maelström incessant, qui m’avait comblé mais épuisé, Fellini le vivait chaque jour et c’était son oxygène.

Il ne pouvait vivre sans cette agitation, sans ce barnum, ces milliers de figurants, silhouettes d’un instant, inoubliables, qu’il fit travailler et dont il était devenu le dieu tutélaire.

Comment imaginer la vie, la création, autrement ?

***

Mais il n’ignorait pas que tout cela aurait une fin. Il redoutait cette fin.

Lui qui « ne sait pas cuire un œuf », comme il disait ; lui qui depuis l’enfance se heurtait au réel et le réinventait ; lui, le môme taciturne de Rimini, qui fugua à huit ans pour aller abreuver le zèbre malade d’un cirque qui passait près de son austère collège de Jésuites ; lui qui collectionnait les belles voitures, et entraînait ses amis à l’accompagner dans ses virées nocturnes sans fin à travers Rome ; lui le grand marionnettiste, Monsieur Loyal et despote éclairé, régnant sur le petit monde de Cinecittà, recréant la mer en plastique, la houle sur des vérins de fortune, le cinéma Fulgor de son enfance sous des spots inondant de lumière des corps monstrueux et charmants ; lui, dissimulant les fantasmes inassouvis de ses vieux démons sous les paillettes du chapiteau, les effluves miroitants de sa mémoire…

… il finit par être congédié de son empire, de sa baracca, mis sur la touche par des producteurs et un marché cinématographique pour qui il ne représentait plus rien de rentable.

Federico Fellini, Amarcord, 1973, le maestro face au cinéma Fulgor (reconstitué en studio) de sa jeunesse à Rimini.

Depuis longtemps il avait pressenti qu’un monde plus froid, technocratique, méthodique, multinational, aurait raison de ses utopies, de son artisanat malicieux, des fantasmagories nées de son imagination.

Et, sans doute pour éviter de se retrouver un jour, toutes rampes éteintes, dans la lumière crue du vrai monde, il ne cessait de réinventer son propre passé, de faire illusion, encore et toujours. « Sono un gran bugiardo » (je suis un grand menteur) avouait-il au crépuscule de son existence, comme une sorte d’ultime pied de nez à tous ceux qui auraient voulu l’enfermer dans sa propre légende.

***

Fellini n’est plus qu’une ombre et l’Italie qu’il nous donna à humer et à voir, une caricature d’elle-même.

Rimini, ce songe d’enfance perdu, n’a plus rien à montrer que des hordes de petits baigneurs tartinés à la crème solaire. À Rome les rues bariolées et baroques de la Dolce vita et de Roma ont laissé place aux vitrines des produits de luxe, semblables à toutes celles des autres capitales, et la pollution et les contraintes de circulation ont rendu impossibles les errances nocturnes de la vieille mercedes dans la nuit romaine, au hasard des bars et des rencontres. Désormais on qualifie de felliniens des ersatz de pacotille, des grosses dondons qui s’exhibent, une espèce de vulgarité qui envahit tout, qu’abhorrait le maestro.

Après des obsèques nationales au son de la trompette de La Strada, Fellini est devenu une icône de cinémathèque, une marque de gelati…

E la nave va. Mais son œil vit. Son œil libre, plus que jamais, s’amuse.

Il a nourri nos fantasmagories, notre imagination : c’est elle, maintenant, qui le libère de la pellicule, du coffre-fort numérique, de l’usine à rêves.

Nous devenons Fellini par fécondation : comme les manine qui annoncent le printemps, à la fin d’Amarcord, le pollen fellinien a fait son travail.

voir : Federico Fellini, Amarcord, 1973, Le Manine, début du film (extrait)

Le cappuccino se boit chaud : on vous le sert souvent avec un cœur composé dans la mousse. Désespérant, cette mousse pleine de bons sentiments, ce cœur qu’il faut prendre à la petite cuillère, de peur qu’il se dissolve dans le reste de la pataugeoire.

Ce cœur soupe au lait, dont raffolent les vieilles anglaises et les bobos en goguette. Les mêmes qui croient avoir découvert la lune en buvant du « spritz », ce cocktail inventé par la couardise vénitienne pour plaire à l’occupant autrichien.

Je me souviens d’une phrase que m’avait susurré Fellini (je traduis tant bien que mal) : « J’aime ce qui est onctueux, mais pas ce qui est avachi. Mes films sont cousus à la main, et c’est moi qui dessine le patron. Pas besoin de corset : quand le patron est bien fait, la robe tient toute seule. Et les coutures sont invisibles ».

Peut-être est-ce une des raisons pour laquelle je ne bois presque plus de cappuccino : l’avachi, le mousseux, le flottant m’ennuient, me minent. Je sens aussitôt la dépression m’envahir, me submerger.

A fortiori quand je suis à Rome, à la terrasse du Canova, aimanté par quelque nostalgie inconsolable.

Là je commande toujours un ristretto, que je laisse refroidir, avec son sucre au fond.

Puis je le bois cul sec et je regarde dans la tasse.

Un jour je jurerais y avoir discerné la forme d’un cor des Alpes.

Mais n’était-ce pas un rhinocéros… ou un zèbre ?