Jacques Chancel : le Guetteur de Sens

un hommage au journaliste, écrivain, producteur de radio et de télévision

par Patrick Crispini

Prélude au guetteur

J’ai rencontré Jacques Chancel en mai 1981.

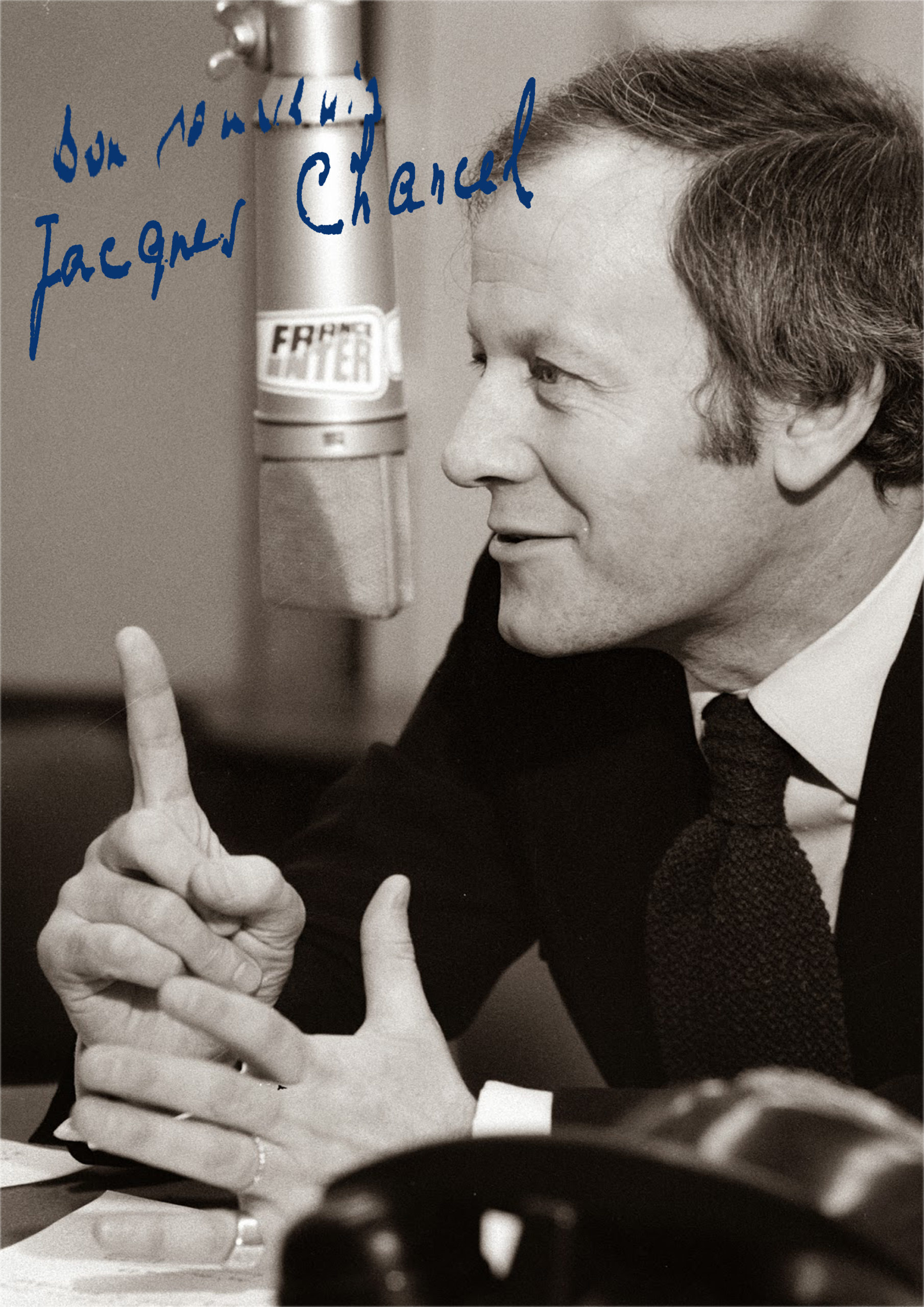

Quelques semaines auparavant, j’avais reçu de France Inter une invitation pour la célèbre émission Radioscopie, qui faisait depuis plusieurs années les beaux jours de la chaîne. Tout ce qui comptait des arts, des lettres, du spectacle, de la culture au sens large, contribuait à l’aura de ces entretiens radiophoniques menés à bâton rompu par Jacques Chancel, dont la voix moelleuse, incisive, introspective, agrémentait un rendez-vous devenu incontournable pour des auditeurs inconditionnels.

En plus de la radio, Chancel avait accompli le petit miracle du Grand Échiquier, grand-messe télévisuelle où convolaient, en justes noces d’un soir, les rois, les reines, les dames et les fous de la musique classique, de la variété, du jazz, du théâtre, du music-hall, rassemblés comme par magie autour d’un feu de camp, où régnait une ferveur amicale, bon enfant, non encore assujettie au verdict de l’audimat. Tout cela en prime time, sans playback, osant la chorégraphie du direct pendant plus de trois heures…

On y badinait, plastronnait, flânait, riait, et souvent improvisait des moments qu’on revoit maintenant comme autant de morceaux d’anthologie. Même le dieu Karajan s’était laissé prendre au jeu : il était venu sur le plateau des Buttes-Chaumont en pull trois boutons, avec son Berliner Philharmoniker en grand uniforme !

Le solennel n’était pas de mise : on communiait à la même ardeur et, c’était cela l’important, on décloisonnait les frontières entre les genres, entre les formes, qui en avaient bien besoin.

Chancel était devenu maître dans l’art d’accoucher les êtres. Ce pyrénéen, enfant de Bigorre passé par l’Indochine, baroudeur du verbe, guetteur de sens, avait des manières de vieux mage chinois, qu’accusaient ces yeux fatigués de plusieurs vies. En le voyant, on pensait irrésistiblement à ce vers éblouissant de Baudelaire : « Les chinois voient l’heure dans l’œil des chats ».

Au-delà du montagnard aguerri à la pente, il y avait de l’asiate en lui. Son acupuncture verbale avait appris l’art de drainer vos méridiens, d’enfoncer la fine aiguille là où il le faut pour extorquer sans douleur la confidence.

Peu à peu il vous enlaçait dans les fils invisibles d’une toile d’araignée tenace, tissée d’un verbe gourmand, où vous ne pouviez pas ne pas vous laisser prendre. Dans ce piège librement consenti vous saviez, en fin de compte que, loin de vous emprisonner, le traitement ne pouvait que vous libérer, vous alléger.

Ainsi le labyrinthe de Dédale, qui annonce l’envol et le déploiement d’Icare.

Sa longue fréquentation des micros l’avait sans doute rendu attentif, fureteur, malicieux, courtois, mais jamais complaisant. Devant la musique, il était un peu comme un enfant gâté qui se délecte à partager ses nouveaux jouets. Sans doute possédait-il, plus que nul autre, le don d’aller extirper au fond des êtres la part d’obscurité que ne réfléchit pas le miroir, et ce territoire d’enfance qui ne demande qu’à retourner à la lumière.

Jacques Chancel portait une précieuse érudition à la boutonnière, mais le fleuret d’un stylo trempé dans l’encre de ceux qui ont côtoyé les marécages.

Au moment où je l’ai rencontré plusieurs livres de lui (Le Temps d’un regard, 1978 ; Tant qu’il y aura des îles, 1980 ; Le Livre des listes, 1980) avaient déjà fait les beaux jours des libraires. Mais ses lettres de noblesse c’est dans la presse qu’il les avait conquises, comme correspondant de guerre pour Radio France, puis chroniqueur pour Paris Match, Télé Magazine, Paris-journal, Paris-Jour, avant d’offrir sa voix de velours au micro de France Inter, où il crée Radioscopie en 1968, et assurera pendant plus de vingt ans des milliers de rendez-vous quotidiens avec les destins de personnalités les plus diverses, qui se bousculaient au portillon pour subir l’examen aux rayons X de ce regard précautionneux mais sans concession.

Prélude à Genève

À cette époque j’avais 26 ans, une vocation musicale rivée au corps depuis ma plus tendre enfance.

Depuis cinq ans, après une valse-hésitation vers des études de Lettres et l’opportunité d’un poste d’enseignant de français en classes de matu du Collège supérieur (la « maturité » en Suisse est l’équivalent du baccalauréat), j’avais pris la décision irrévocable de m’immerger complètement dans la musique, au grand désespoir de mes proches, qui m’auraient bien vu demeurer dans la relative sécurité salariale de l’enseignement.

Je savais que, n’étant adoubé ni par un contexte familial prédisposé ni par des moyens opportuns, je rencontrerais toutes sortes d’obstacles dans cette entreprise insensée, mais pour moi le doute n’était plus permis : il n’y avait que dans la musique, et pour la musique, que j’étais vraiment au cœur de moi-même !

Dans la lancée je m’étais entêté, depuis 1976, à créer mon propre groupe instrumental et vocal, convaincu d’avoir quelque chose d’original à apporter, un grain à moudre qui me semblait posséder sa propre densité. Je lui avais donné le nom un peu romanesque d’Ensemble vocal et orchestre ÉLANS (c’était en jouant le Aufschwung des Fantasiestücke opus 12 de Schumann que l’idée m’en était venue) qui assez rapidement deviendrait EVOE, sigle de l’appellation (et célèbre cri des bacchantes !) puis, encore un peu plus tard, l’Orchestre des Concerts Européens.

À Genève,pour moi, rien n’était simple : j’y étais pourtant né, j’y avais passé mon enfance, accompli mes études et fait mes premiers pas sur scène, grâce à une jolie voix précocement repérée et encouragée.

Mes parents, bien que très éloignés du monde musical, n’avaient pas cherché à contrecarrer cette prédisposition inattendue, m’entourant de leur amour et de leur confiance. C’était bien dans cette ville qu’on avait décelé mes aptitudes à la musique, notamment à l’opéra, mais l’essentiel de mes premières prestations de jeune artiste avaient eu lieu sur des scènes d’autres cantons romands, en Suisse alémanique et italienne ainsi que dans plusieurs pays voisins.

Contrairement à Genève les vaudois, à la radio, au Théâtre du Jorat à Mézières, m’avaient adopté. Lausanne était devenu mon port d’attache (et le demeura plus tard, lorsque que Michel Corboz me cooptera comme membre régulier de son Ensemble vocal pendant près de dix ans).

Plus tard, lorsque j’avais entrepris de créer mon propre ensemble, cette espèce de ségrégation s’était très naturellement perpétuée. Ne faisant pas partie des « bonnes familles », ne bénéficiant pas des bons appuis, je m’étais trouvé un peu marginalisé dans cette ville de renommée internationale, mais à l’esprit de clocher terriblement provincial, où l’on sait que ces choses comptent beaucoup.

Mon goût revendiqué pour le mélange des genres, mon rejet des chapelles et des coteries de tous poils n’avait rien arrangé. Last but not least, j’avais eu l’outrecuidance d’aller parachever à l’étranger ma formation musicale, sans avoir reçu la bénédiction de l’institution musicale genevoise.

Il y avait aussi ce drôle de paradoxe : ma voix d’enfant, parmi d’autres musts du folklore local, agrémentait depuis plusieurs années un disque souvenir représentatif distribué aux hôtes de marque de Genève (c’était un extrait du Jeu du Feuillu d’Emile Jaques-Dalcroze, que j’avais enregistré à l’âge de huit ans)…, alors que le milieu musical genevois et les autorités demeuraient totalement indifférents aux activités de notre groupe musical qui, pourtant, récoltait ailleurs de bonnes critiques, sauf dans la cité de Calvin…

Il me revient en mémoire le jour où l’autorité responsable de la municipalité nous convoqua à fin d’entretien. Un petit espoir de reconnaissance, après six saisons de concerts sans aucun soutien. L’imposante dame de la bonne société, qui occupait alors le fauteuil du dicastère de la culture, avait fini par nous recevoir, sous la pression d’un certain nombre de citoyens qui suivaient nos concerts et s’étaient offusqués de cette indifférence notoire.

Mes camarades et moi-même nous démenions depuis près d’une demi-heure à présenter à cet édile le bilan de nos dernières années d’activité : avec toute la flamme dont nous étions capables, nous lui avions détaillé nos programmes où fleurissaient les noms de Monteverdi, Poulenc, Fauré, Schumann, Honegger, Stravinsky, Scriabine, nous lui avions décrit nos projets de spectacles fusionnels, où la littérature et la musique cohabiteraient avec le théâtre et la danse, où figuraient Blaise Cendrars, Rainer-Maria Rilke, René Char, Dante, Pétrarque, Saint Exupéry…

Cerise sur le gâteau, un press book faisait affleurer quelques précieux témoignages d’artistes renommés, avec lesquels nous avions tissé des relations et qui disaient leur plaisir d’avoir pu collaborer avec notre ensemble, quelques belles réalisations à l’étranger et le fleuron d’un ou deux prix récoltés ici ou là…

Nous attendions le verdict.

C’est alors que cette respectable personne nous gratifia de cette réponse « inoubliable » : « Quel dommage ! Si vous aviez été une fanfare, nous aurions pu entrer en matière, car il reste encore une part de subvention à distribuer. Mais avec votre musique je ne vous vois pas défiler… »

Il fallait en passer par là. Malgré la désillusion, nous nous étions entêtés. Un solide groupe de musiciens s’était constitué, nos programmes étaient originaux, tenaient la route, un public fidèle nous soutenait : nous devions continuer. Mais savions, désormais, que nous n’aurions pas grand chose à attendre dans cette ville et que nous devions tenter, à tout prix, de nous faire entendre extra muros. C’est ainsi que, peu à peu, nous nous employâmes à nous produire hors de Suisse, dans des festivals, à l’étranger.

De mon côté, je commençais à prendre un peu de distance avec mon ensemble, pour pouvoir mieux me concentrer sur la vocation intime, plus forte que toute les réticences, qui m’appelait vers la direction d’orchestre où j’avais déjà récolté quelques succès d’estime.

Écouter : des extraits de la Radioscopie du 5 mai 1981

Fugue à Paris

Tout alors s’était passé très vite : après une tournée en Italie bien accueillie un concert à Paris, l’improbable présence de l’un des critiques les plus redoutés de l’époque – célèbre plume du Figaro – venu par hasard (ou par erreur ?) qui, le lendemain, produit une critique dithyrambique à mon égard ; puis un début de frissonnement autour de mon nom, encore inconnu, dans le petit monde musical parisien, qui remonte jusqu’aux oreilles du producteur de radio, un courrier échangé…

… et me voilà, ce 5 mai 1981 dans l’enceinte ronde de la maison de la Radio, attendant l’heure du direct avec la peur au ventre (aujourd’hui, lorsque je réécoute l’émission, je l’entends cette peur, je l’entends terriblement !), sans avoir pu rencontrer préalablement le journaliste. Alors que le flash des infos de 17 heures a déjà commencé, arrivée de Jacques Chancel. Bref salut. Un regard, à peine, de biais.

Nous sommes face à face, de part et d’autre d’une table où le journaliste a déposé des livres épars, un petit bout de billet devant lui. « Ne vous étonnez-pas, me dit-il dans un souffle, sur la musique de l’indicatif, je n’aime pas rencontrer mes invités avant l’entretien ».

Mais déjà, sur la musique de Georges Delerue shuntée, arrive le rituel d’introduction : Chancel prononce deux fois le mot « radioscopie »… me fait signe (je m’entends dire mon nom dans une sorte de brume épaisse) et parachève la présentation par un « Jacques Chancel » ferme et décidé.

Tout de suite la première question fuse, cinglante : « Vous êtes chef d’orchestre, c’est vraiment la discipline que vous vous étiez choisie ? » La question me laisse pantois, mais j’enchaîne aussitôt, dans une formulation si amphigourique qu’elle en devient ridicule. Je voudrais tout recommencer, rentrer dans ma coquille…

Le dialogue, saccadé, étrange, inhospitalier, a repris… et nous voilà partis pour une navigation d’une cinquantaine de minutes. Je crains le pire car le journaliste ne me ménage pas.

Une collaboratrice, du bocal de la régie, pendant une pause musicale où l’on diffuse un extrait de ma Cantata Petrarca, est venue apporter à Chancel un petit billet qu’il me tend, où est noté un nom de femme avec un numéro de téléphone : « c’est une auditrice, me dit-il, qui voudrait vous joindre. Vous verrez, vous en aurez d’autres : l’émission est très écoutée… »

Il me semble que son regard, tout à coup, n’est plus le même : d’inquisiteur il s’est fait accompagnateur, peut-être même amical. Mais je sens que quelque chose l’ennuie : un flottement d’indécision dans ma voix, qui semble laisser planer un doute sur mon engagement. « Vous avez fait des études de Lettres, vous écrivez, vous chantez, vous composez… et la direction d’orchestre, où est-elle là au milieu ? » La question a été formulée sans détour, après qu’on a évoqué mon travail de compositeur. J’y réponds avec mon ardeur juvénile, convaincu que cette apparente dispersion n’est que floraison d’un même arbre, que tout concoure, tout abonde, vers un centre.

« Vous êtes fils unique : c’est une tare ? » A-t-il touché le nerf sensible ? Il m’observe, avec une attention redoublée.

Il m’enserre, me compresse, pour faire sortir quel jus ? Une sorte de diversion s’est installée à propos du langage, pendant laquelle il me titille à propos de mes réserves concernant le sémiologue structuraliste Roland Barthes (à l’époque pape et gourou d’un courant de pensée très en vogue dans les milieux universitaires).

Je ne trouve mon salut que par une échappée vers Maurice Genevoix, dont il partage mon amour de la prose si délicate. Une trêve bienvenue en terre solognote, loin des tranchées de la sémantique, dans les sentes à l’affût des grands cerfs….

Je respire : pour la première fois il me sourit.

Quelque chose, dans notre entretien, commence à se délester des contingences…

J’en profite pour évoquer le dualisme contenu dans le titre du grand livre de Simone Weil, la Pesanteur et la grâce, qui m’accompagne partout à cette époque.

Il me semble que c’est le montagnard de la Bigorre qui, à présent, s’adresse à moi et me murmure cette formule : coûte que coûte, suivre sa pente. J’ai l’impression de l’entendre sourdre d’entre les lignes de notre dialogue, comme une sorte de leitmotiv non formulé. Ne serait-ce pas là le message qu’il tente, depuis le début, d’instiller entre les mots, pour lequel il a convoqué toutes ses questions ?

Tout se déroule en direct, dans la complicité de milliers d’auditeurs qui, sans doute, ne perçoivent rien de cet imperceptible changement intérieur… et qui continuent à faire parvenir en régie des réactions, des messages, des numéros de téléphone. Peut-être est-ce pour la production un indice de réussite : l’atmosphère s’est soudain détendue. Chancel a échangé quelques clins d’œil avec son équipe, que je ne vois pas, le bocal étant derrière moi.

Le temps défile : d’un commun accord, tacite, nous avons renoncé à diffuser d’autres extraits musicaux.

Sa voix se fait douce : « Je vous regarde, je vous écoute et j’ai l’impression que vous avez bien plus de 26 ans », me dit-il à brûle-pourpoint. La phrase me surprend tellement qu’elle m’oblige à la pirouette.

Mais, au fond de moi, elle résonne de tout ce que j’ai vécu dans mon enfance : une situation de fils unique toujours entouré d’adultes, une carrière précoce de jeune chanteur au milieu d’artistes beaucoup plus âgés que moi, les premiers contrats de musiciens au sein d’ensembles où j’étais toujours le benjamin de la troupe, mes premières tournées de concerts pour lesquelles, étant encore mineur, mes parents devaient donner leur autorisation pour que je puisse voyager sous la protection de mes coreligionnaires adultes.

Malgré mes bonnes joues d’enfant sage, j’ai toujours été trop : trop vieux parmi mes petits camarades, dont les jeux ne m’intéressaient pas, trop jeune parmi les grands. J’ai toujours connu ce décalage : je le vis encore.

Peut-être Chancel l’a-t-il compris, ce jour-là, ou sa question ne concerne-t-elle que mon apparence physique ? Ayant appris, par la suite, à mieux connaître l’homme, je suis sûr que c’est la première hypothèse qui est la bonne.

Après le chinois et le montagnard, s’installe, imperceptiblement, le joueur de tennis (Chancel excelle à ce sport qu’il pratique avec assiduité). Les échanges suivants se déroulent sans aucune velléité de dissonances. Nos balles sont synchronisées.

Arrive le jeu décisif : « Quels sont pour vous les mots les plus importants, je vais vous donner deux mots : réussite, bonheur ?», me sert-il. Je m’exclame : « Le bonheur…bien sûr ! ».

Tout est dit.

L’émission vient de s’achever : nous nous sommes serrés la main. « Nous allons nous revoir », me dit-il.

Quelques journalistes voisins nous ont rejoints sur le pas de la porte du petit studio : un climat de cour de récréation, que réchauffe une généreuse tabagie.

J’aime cette atmosphère que je connais depuis ma tendre enfance : après la concentration derrière le micro, le petit signal rouge qui indique, comme dans les avions, qu’il faut attacher sa ceinture, que l’on va décoller, ensuite le passage au vert, l’atterrissage, la respiration qui reprend peu à peu son flux naturel, les plaisanteries et les rires, indispensables, pour faire distance avec l’acte, avec l’évènement. Puis s’impose le repli en régie pour écouter le résultat, critiquer, débattre, refaire, encore et toujours.

Le nouveau flash des infos a retenti : une autre émission va prendre la suite.

Jacques Chancel, son manteau jeté sur les épaules, ses lunettes relevées sur le front, me retend une main accorte, avant de repartir pour autre chose. C’est ainsi que fonctionne ce monde-là – the show must go on – auquel je sais que j’appartiens depuis toujours, de tout mon corps, de toute mon âme.

On ne tire pas le rideau : on change le décor ! Le groupe s’est dispersé, le studio paraît comme une de ces boîtes de nuit, abandonnée à l’aube, après les miroitements illusoires des sunlights et des paillettes.

Il n’y a guère que le théâtre qui sente le théâtre, après le théâtre.

Je le sais bien : une nuit de janvier, à la Madeleine (le Théâtre où je collaborerai un peu plus tard avec les Desailly-Valère), je me suis fait oublier et enfermer sur la scène pour vivre cette indicible sensation de l’odeur des toiles peintes mêlées aux velours des fauteuils, aux stucs des vieux murs, aux huiles des rouages de la machinerie, aux craquements des praticables et des meubles du décor.

Il fallait, une fois pour toute, que je surmonte cette peur des présences invisibles pour pouvoir affronter l’autre présence, terrible, redoutable, imprévisible, exaltante, caressante, celle du public, qui ne forme plus qu’un seul être silencieux avec celui qui, sur la scène, se donne à lui.

« Et Dieu dans tout ça ? » Jacques Chancel avait bien posé sa célèbre question.

C’était à la fin de son entretien avec Georges Marchais… (© INA, France)

Postlude à la destinée

Je me suis retrouvé dans la rue, seul, sur les quais de Seine, délesté, ravivé.

Je marche d’un pas décidé vers le pont de l’Alma où j’ai un nouveau rendez-vous avec des gens de théâtre. Dans ma poche, au milieu de tous les mots de billets qui m’ont été remis après l’émission, ma main a retrouvé un petit rectangle de papier, une carte de visite que je caresse du bout des doigts.

C’est une personne, présente après l’émission, qui me l’a tendue, en me recommandant de l’appeler au plus vite. Sur le carton, une adresse, celle d’une grande agence artistique, avec un numéro de téléphone : serait-ce un sésame ouvre-toi, ma chance ? Demain, j’appellerai…

Le lendemain j’ai appelé… Alors a commencé pour moi une nouvelle aventure qui m’a conduit à Berlin, puis à Rome, puis dans beaucoup de lieux dans le monde où j’ai pu, enfin, faire de la musique sans n’avoir plus à penser à autre chose. Tout s’est passé très vite. Mais ceci est une autre histoire.

À la croisée des chemins, j’ai rencontré le guetteur. Il m’a montré l’horizon, il m’a rappelé qu’il fallait que j’ouvre les yeux, que je suive ma pente. Il m’a murmuré les mots que lui disait son propre père menuisier, Compagnon du Devoir, dans ses Pyrénées natales : n’oublie pas de vivre…

Oui, j’ai rencontré ce guetteur. Il s’appelait Jacques Chancel..