FRANK MARTIN (1890-1974)

voir aussi : celui qui chantait toujours !

Frank Martin le consolateur

La musique de Frank Martin [1890-1974] a représenté un baume dans ma vie, une consolation.

Encore aujourd’hui, elle conserve un territoire particulier dans mon cœur.

Dixième enfant, fils et petit-fils de pasteurs genevois, Frank Martin, dès son plus jeune âge, fut baigné de spiritualité, d’art et de culture : il n’est pas étonnant que la musique de Jean-Sébastien Bach, qu’il entendit lors des cultes de son enfance, soit devenue une source incessante d’inspiration pour ce jeune homme timide, volontiers imaginatif, élevé dans une certaine austérité propre à son milieu. Il connut tôt l’émerveillement de la musique, l’attrait des passacailles et des fugues sur les orgues qui faisaient la fierté de l’école genevoise, la pratique du piano, de la composition. Il lui fallut un certain courage pour s’émanciper de ce biotope un peu convenu et rigide, dans une Genève à majorité catholique mais résolument protestante, qui n’avait de cesse d’affirmer sa supériorité sur le reste de la Suisse et du monde, toujours aussi complexée face à son grand voisin français. Sa carrière naissante de compositeur eut pu s’y enliser : heureusement, après deux mariages, lui advint la présence d’une fée, Maria Boeke, qu’il épousa et qui l’emmena aux Pays-Bas, dans une belle maison à Naarden au bord de la mer, où il put enfin se consacrer pleinement à l’écriture de son œuvre.

J’étais, quant à moi, un petit rejeton « catholique romain », qui servait la messe chaque matin dans l’église de La Trinité de mon quartier des Pâquis, où mes parents s’étaient installés. Né dans une maison sans livre, sans disque et presque sans image aux murs, seuls la chaleur de l’affection de mes parents, leur douceur, leur amour, pouvaient me tenir lieu de bibliothèque. Ma mère, par sa grâce et sa bonté, faisait le bonheur autour d’elle.

Dans tous les métiers qu’elle dut entreprendre, elle suscita rapidement une adhésion affectueuse qui finit par la conduire à entrer dans le milieu bancaire et y endosser des fonctions auxquelles son extraction ne semblait pas pouvoir lui donner accès. Mon père, lui, était un sportif invétéré : il ne vibrait que pour le vélo et pour le football, où il fit des étincelles, qui le firent gravir des échelons jusqu’au niveau national.

Rien dans ce contexte, ne pouvait à priori favoriser la naissance d’une vocation musicale.

J’ai déjà évoqué comment la voix demeura longtemps mon unique lien avec la musique. Doté de ce don étrange, j’apprenais d’oreille, je répétais de mémoire, j’imitais ce que j’entendais, mais fus longtemps privé d’une formation digne de ce nom.

Rien à priori ne pouvait rapprocher le compositeur du Vin herbé et de Golgotha du jeune homme que j’étais, sinon peut-être le lien qui nous unit tous les deux à la « méthode Jaques-Dalcroze ». En effet, Frank Martin avait été tôt immergé dans l’école de « Monsieur Jaques », cet Institut Jaques-Dalcroze qui représentait un fleuron de l’enseignement de la musique selon la méthode rythmique et corporelle de son créateur, et que suivaient par tradition les enfants des bonnes familles de la cité : il y devint même un professeur unanimement apprécié de ses élèves.

De mon côté, ayant interprété souvent les rôles pour voix d’enfant dans les pièces du bon maître, il était naturel que je devienne un petit dalcrozien d’adoption…

Cela peut-être aussi : de même que Frank Martin dut s’exiler en Hollande pour pouvoir mieux composer, je dus moi aussi m’éloigner de Genève, pour me dégager du poids de ce corps résolument étranger qui demeurait indifférent à mes tentatives créatrices…

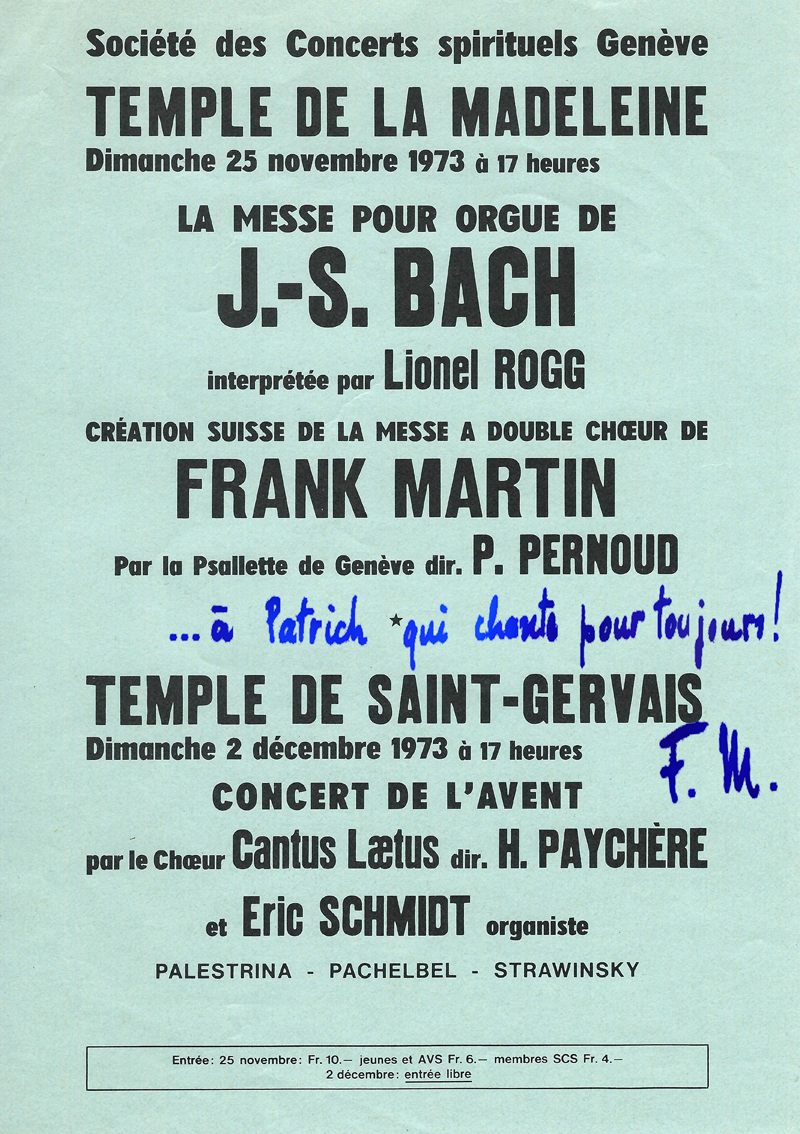

J’ai rencontré l’homme à deux reprises : la première fois en chantant sous sa direction lors de la création mondiale de son Requiem à la Cathédrale de Lausanne le 4 mai 1973, puis à Genève le 25 novembre de la même année pour la (re)création de sa Messe à double chœur, une œuvre de jeunesse qu’il avait un peu oubliée. Un heureux concours de circonstances nous rapprocha et pendant quelques instants nous pûmes échanger – malgré leur aspect éphémère – quelques mots étonnement complices.

C’est ainsi que la musique de Frank Martin accompagna trois moments difficiles de ma vie… trois « résurrections » que je vais maintenant essayer de raconter…

Le Requiem de Paestum

(Première résurrection)

Dès la fin de ma mûe, Robert Mermoud m’avait donc proposé de chanter dans le Requiem de Frank Martin, dernière œuvre du maître inspirée par une vision du temple de Paestum au crépuscule, présentée en première mondiale à la Cathédrale de Lausanne avec l’Orchestre de Chambre, un quatuor de solistes de haut niveau où devait briller la voix du ténor suisse Eric Tappy, sous la direction du compositeur lui-même, le tout retransmis en direct sur les ondes des principales chaînes de radios européennes.

Comment résister ? Je me retrouve vite parmi les basses du grand chœur, répétant avec toute mon énergie ce long thrène, qui va vite devenir pour moi comme le chant de ma propre consolation.

Pendant une pause, alors que mes aînés du chœur m’ont entraîné dans un troquet de la vieille ville de Lausanne, un heureux hasard m’installe à une table à côté du compositeur. À un certain moment il se tourne vers moi. Son visage, dont les rides sont fréquemment traversées par un large rire enfantin, me rappelle celui du clown Grock. « Vous avez l’air si jeune, me dit-il, ma musique ne vous paraît pas trop vieillotte ? » Je balbutie quelque chose qui veut témoigner de mon admiration.

Mais il insiste : « Depuis quand chantez-vous » ? Je réponds : « Depuis toujours ! ». Mon assurance semble l’amuser : « Alors vous êtes plus vieux que moi » ajoute-t-il en me faisant un clin d’œil. « J’ai commencé tard, je me suis mis à écrire encore plus tard, et maintenant je suis un vieux monsieur en retard… ». Et après un silence il ajoute : « …en retard sur ce qu’il devrait encore faire… ». Je revois son regard un instant perdu dans le vide, puis me regardant à nouveau comme s’il attendait que je lui donne je ne sais quelle réponse. Mais que lui dire ?

Le lendemain le concert a lieu : l’œuvre, exécutée par tous avec une rare exaltation mystique sous la baguette à la fois vigoureuse et tremblante du vieux maître, est un triomphe. Profonde méditation, portée vers la quête d’une lumière entrevue entre les colonnes de Paestum, ce chef-d’œuvre évoque l’approche tourmentée de la mort prochaine, mais aussi contient quelques particules sensibles d’une jeunesse à jamais perdue.

Beaucoup son émus aux larmes. Quant à moi impossible de ne pas y trouver quelque écho de ma récente et tragique expérience. Dans la cohue qui suit le concert une bousculade me rapproche du compositeur, déjà très entouré. M’apercevant il se tourne vers moi : « Ah ! Voilà notre jeune musicien qui chante depuis toujours ! Faites confiance à la musique, jeune homme, elle vous aidera ».

Un petit clin d’œil et le voilà déjà repris par son entourage.

Pour la première fois depuis de nombreux mois je n’ai pas envie de pleurer : les paroles du compositeur ont résonné en moi comme une caresse. Assis dans le dernier train, presque vide, qui me ramène à Genève, je ne cesse d’entendre sa musique et ses paroles consolatrices. Sur la banquette, à côté de moi, un journal abandonné par son lecteur attire mon regard : sur la page de couverture, un gros titre surmonte une photo représentant un jeune enfant couvert de plaies : « Un vrai miracle : il est ressuscité ».

Ressuscité : c’est bien le mot qui convient. Moi aussi, ce soir-là, j’ai connu un petit miracle : ma première « résurrection ».

Ce n’est pas la seule que Frank Martin accomplit dans ma vie.

Et le disparate finit toujours

par s’harmoniser…

(seconde résurrection)

Pierre Pernoud, le chef du chœur de la Psallette de Genève, dont je faisais partie depuis 1972, continuait avec courage à tenter des programmes de plus en plus originaux.

C’est ainsi qu’il va se retrouver en présence d’une œuvre de jeunesse de Frank Martin, une Messe à double chœur, écrite entre 1922 et 1926, que le compositeur avait oubliée au fond de ses tiroirs.

À la lecture de la partition, il parut évident que cette Messe était un vrai chef-d’œuvre, un joyau. Dès lors toutes les forces vives autour de Pierre se mirent en mouvement pour que puisse se réaliser une (re)création de l’œuvre à Genève, peut-être même en présence du compositeur. D’abord réticent à l’entreprise (« Ah quoi bon ? C’était une affaire entre Dieu et moi », expliqua-t-il) celui-ci finit par accepter. Neuf mois de répétitions intensives commencèrent alors, de nombreux « renforts » venant étoffer l’effectif du chœur pour rendre l’exécution possible.

Parallèlement, j’essayais avec mon nouvel ensemble vocal et instrumental de mettre en place un programme ambitieux : c’était aussi mon premier concert en tant que chef d’orchestre ! Je visais bien sûr « trop haut » : les Kindertotenlieder de Mahler, des Chants sacrés de Hugo Wolf, la merveilleuse Siegfried – Idyll de Wagner, La Nuit transfigurée de Schönberg… Je me démenais comme un beau diable pour convaincre certains de mes camarades du conservatoire de me rejoindre dans ce projet insensé, que je voyais en plus complété par des projections d’images, mobilisant pour l’occasion un ami réalisateur de cinéma.

Après pas mal de palabres j’avais obtenu de la paroisse où nous répétions et où le concert devait avoir lieu que nous puissions modifier la disposition du lieu du culte pour en faire un espace de spectacle (cela déclenchera un véritable tollé qui remontera jusqu’au Consistoire…). Enfin je prévoyais un nombre trop important de répétitions. Sans moyens véritables, je faisais confiance à notre jeunesse, à notre enthousiasme : je me disais que la ténacité et la passion feraient le reste. Bien vite je dus déchanter : les instrumentistes ne se gênèrent pas pour « gatter » les répétitions, le cinéaste avait soudain réclamé une somme énorme pour achever son montage et, dans l’impossibilité où nous étions de pouvoir honorer ses exigences financières, avait refusé de livrer son travail. La publicité dérisoire, l’indifférence des autorités culturelles, de la presse, le cadre inapproprié pour un tel projet avaient achevé de précipiter le naufrage. Et pour couronner le tout le soir du concert… il n’y eut que quinze personnes dans la salle : essentiellement des proches…

Tant de travail, tant d’efforts réduits à néant : j’étais à nouveau dans un désarroi total et plus seul que jamais. Dans les mois qui suivirent rien ne parvint à me sortir de cette noirceur accablante.

Une fois encore Frank Martin va m’en extirper d’une manière imprévue.

La fin des répétitions pour la Messe à double chœur s’annonçait.

Le compositeur était arrivé pour la générale au Temple de la Madeleine : il était touchant de voir sa joie presque enfantine de retrouver sa musique intacte, après toutes ces années, ces notes qui lui avaient coûté tant de labeur, sur lesquelles le temps avait passé, et qu’il avait fini par oublier tout à fait.

Pendant une pause, me voilà assis sur un des bancs de l’église, penché sur ma partition surabondante d’indications musicales, n’ayant pas remarqué le petit groupe assis dans la rangée derrière moi, où se trouve le compositeur lui-même. Quelqu’un tousse avec insistance : je me retourne. Mon regard croise alors celui de Frank Martin. Il hésite : « Dites-moi, est-ce que nous ne nous connaissons pas déjà ? ». Je lui rappelle Lausanne, la création de son Requiem.

Je lui dis mon bonheur d’être à nouveau là pour cette œuvre magnifique.

Soudain son visage s’éclaire : « Ah oui ! Vous êtes celui qui chante depuis toujours ! » Les voisins, autour de nous, ne semblent pas comprendre. Il ajoute : « La dernière fois, c’était l’œuvre d’un vieillard, cette fois c’est celle d’un jeune homme… Vous voyez une différence… je veux dire… de nature… de nature profonde, est-ce la même eau qui coule ?… »

Et, sans me laisser le temps de répondre, il se lève et me dit : « Venez avec nous, on va manger ». Toute la petite troupe se lève. Nous voilà partis pour un des estaminets voisins. Son épouse est à côté de lui, un peu figée et solennelle, semblant veiller sur lui. Dans son visage triomphe un regard malicieux, espiègle, que surmonte une chevelure un peu anarchique : j’ai l’impression de voir un gamin en culotte courte, s’apprêtant à faire une bêtise. Pour un peu il me semble que nous eussions pu jouer aux billes ensemble ! Il se tourne à nouveau vers moi : « Vous faites toujours de la musique ? Que préparez-vous en ce moment ?… ». Je lui reparle du fiasco de mon premier concert comme chef d’orchestre, de mon découragement. Il hausse les épaules puis le dialogue s’éparpille avec les autres convives. Il ne semble plus s’intéresser à moi.

Mais, au moment où nous sortons du restaurant, il s’éloigne du groupe, me rejoint, me regarde dans les yeux : « Vous savez, ce sont nos échecs qui nous font avancer. J’ai mis du temps à avoir un peu de succès… Vous m’avez dit, je crois, que vous avez beaucoup chanté quand vous étiez petit… Vous souvenez-vous de cette grâce, de cette facilité qui vous portait alors ?… Tout se faisait naturellement, non ? » J’acquiesce. Suivent quelques secondes de silence, puis : « Eh bien c’est ça qu’il ne faut jamais gâcher : cette ardeur, cette joie, elle ne peut pas vous avoir quitté, elle s’est simplement transformée, un instant, en désespoir… Ne renoncez pas, ne renoncez pas encore… »

Il me prend alors par le bras : « Essayer de faire de votre désespoir un hymne ». Et voyant ma perplexité il ajoute dans un souffle (qu’il avait court, sans doute un emphysème dû à sa tabagie frénétique…) : « Comment vous appelez-vous ? » Je lui dis mon nom. Il sourit : « Vous savez, Patrick, j’ai écrit des passacailles et des choses austères, ma fille fait du flamenco, mon fils du jazz, ma femme entretient nos roses et me protège. Tout cela semble confus : mais le disparate finit toujours par s’harmoniser ». Comme nous arrivons devant l’église où se déroule la répétition il me dit encore : « Ma Messe, mon Requiem, ma jeunesse, ma vieillesse… tout est passé si vite, et je vais bientôt mourir ».

Ce furent là nos dernières paroles : dans les heures qui suivirent, lorsque nous nous croisâmes, il m’adressa quelques petits clins d’œil furtifs.

Puis vint le concert : de toute ma vie, je ne me souviens pas avoir chanté avec plus d’ardeur, plus de foi, que ce jour-là. Je vivais là ma deuxième « résurrection ». À la fin, comme nous passions tous devant le maître en file indienne pour le féliciter, et que la plupart lui faisait signer des autographes sur les programmes – chose pour laquelle j’ai toujours eu la plus grande répugnance – je me retrouve encore une fois face à lui. Je tiens ma partition sous le bras, dans laquelle est glissée l’affichette du concert : il me fait signe de la lui tendre, y écrit quelque chose, puis me la rend. Je m’éloigne aussitôt dans la nuit, sans me rendre à la verrée qui suit le concert, serrant contre moi ma partition, toute gondolée par l’émotion et la chaleur qui m’ont étreint lors de l’exécution de la Messe, n’arrivant pas à me décider à l’ouvrir pour lire la dédicace. Rentré à la maison, l’ayant posée sur le lutrin du piano, je finis par tourner la page de couverture : sur la petite affiche verte une belle écriture large et patiente a écrit :

« …à Patrick, qui chante pour toujours !, F. M. »…

Quelques mois plus tard, juste après sa disparition, je ferai partie des phalanges venues participer au dernier hommage qui lui sera rendu à la cathédrale Saint-Pierre de Genève.

La Source Retrouvée

(troisième résurrection)

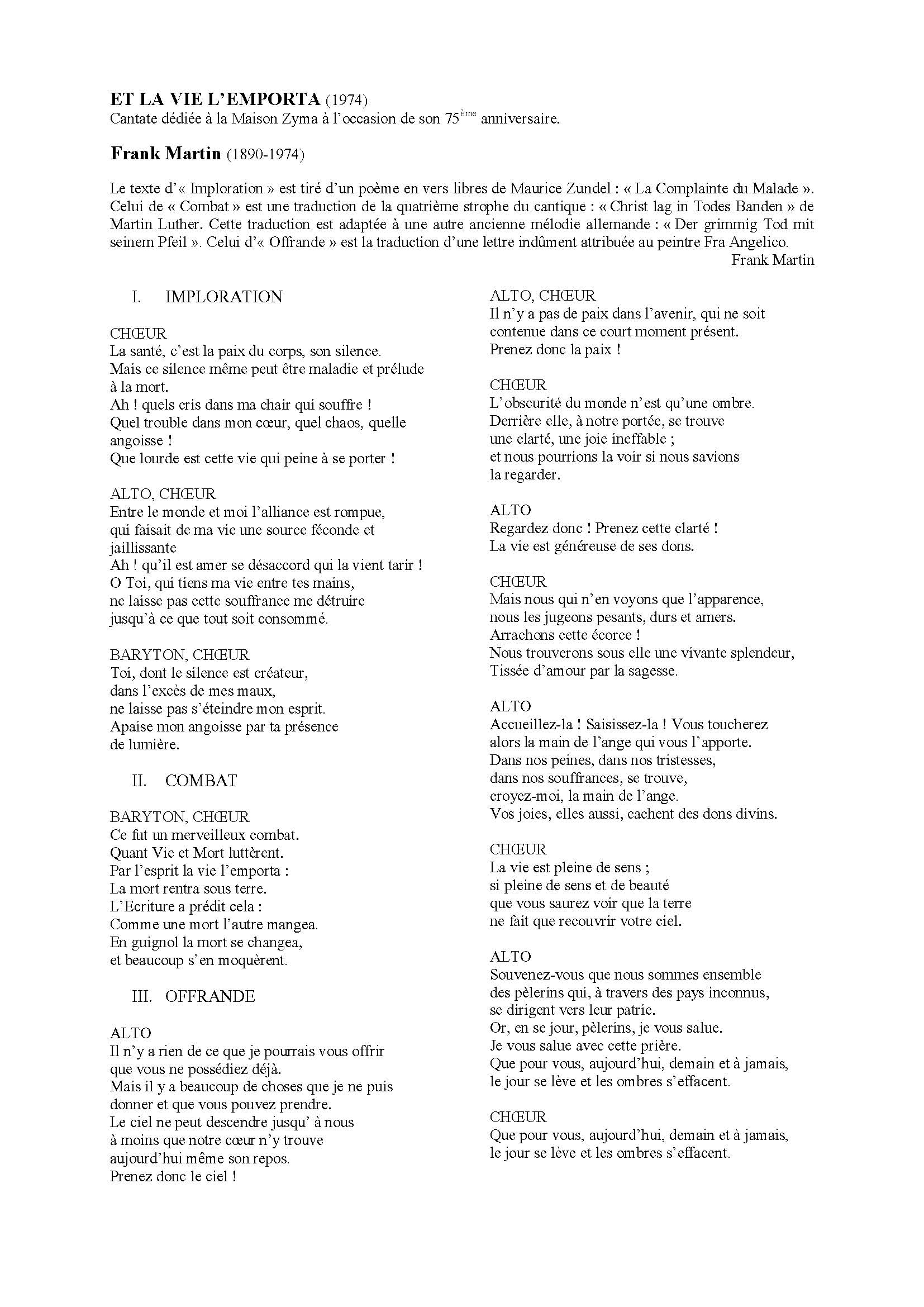

La troisième résurrection m’advint à travers son œuvre ultime : la cantate Et la vie l’emporta.

Il avait disparu quelques mois après notre dernière rencontre, laissant sa dernière œuvre inachevée : c’est son ami et disciple le compositeur Bernard Reichel qui l’avait complétée d’après les esquisses qu’il avait laissées.

Ce triptyque bouleversant sur le thème de la souffrance et de la maladie, commande de la firme pharmaceutique Zyma pour son 75e anniversaire, commence par une Imploration, sur un poème de Maurice Zundel, et est suivie d’une partie centrale gravitant autour du fameux choral de Luther : « Ce fut un merveilleux combat quand Vie et Mort luttèrent. Par la vie l’Esprit l’emporta : la Mort rentra sous terre ». La troisième partie, Offrande, s’achève sur une prière : « Que pour vous, aujourd’hui, demain et à jamais, le jour se lève et les ombres s’effacent…».

C’est à Michel Corboz et à son ensemble que fut dévolue la création de l’œuvre. Michel me sollicita pour faire partie du petit chœur de solistes qu’il avait constitué pour l’occasion.

Mais à cette époque, je venais de vivre un drame terrible : la jeune femme dont j’étais follement amoureux et qui m’avait initié à l’exaltation des sens, venait de disparaître dans un accident de voiture. Indicible souffrance : nos amours avaient été clandestines, je ne pouvais pas manifester ma peine auprès de sa parenté, ni d’ailleurs de mon chagrin auprès des miens.

Rien ne pouvait affleurer : je transportais ma douleur comme un fardeau intolérable. Mon désespoir était sans remède. À nouveau un monde s’était écroulé : il me semblait que plus rien n’avait de sens ni aucune saveur. Je me rendais machinalement, chaque matin, à mes cours au collège, au conservatoire, aux diverses répétitions. La musique ne me soulageait plus de rien ni aucunes des rencontres que je faisais. Une envie de suicide me harcelait continûment : j’imaginais même des moyens d’y parvenir.

Les répétitions de la cantate posthume de Frank Martin commencèrent : mais sa musique, que je connaissais bien maintenant, n’entrait plus en moi. Au contraire, je la vivais comme un écho accusant encore davantage ma propre douleur. Michel Corboz lui-même, qui m’avait tant impressionné, m’apparaissait maintenant comme un artiste sans profondeur, un séducteur illusoire : sa manière de « se servir » de la musique m’accablait plus que tout.

Un monde s’était écroulé : plus rien n’avait de sens ni de saveur.

C’est alors que, lors d’un ultime raccord, se passa un étrange événement. De la partition – photocopie du manuscrit de Frank Martin, dont l’écriture était comme toujours d’une très grande lisibilité – un feuillet, pris entre les deux dernières pages, tomba à terre. L’ayant ramassé, je lus le texte suivant, tapé à la machine sur un papier satiné et sans entête : « Monsieur, le poème de René Char est à votre disposition ». Suivait le nom d’une maison d’édition à Fontaine-de-Vaucluse. « Comme convenu, vous pourrez en prendre livraison lors de votre prochain passage. Avec nos meilleures salutations ». Suivait une signature illisible (deux initiales) et un mot écrit à la main : « Bien cordialement, en pensées pour votre nouvelle création ».

Je mis ce message de côté, ne voyant pas de possibilité de le remettre à son destinataire, ni de lien possible avec les personnes présentes lors de ces cessions de concert et d’enregistrement. La création de la Cantate eut lieu au printemps, en même temps qu’elle était enregistrée à « Radio-Lausanne » pour un disque qui devait paraître à l’occasion de l’anniversaire de la Zyma.

Deux visages de Frank Martin

Pétrarque

Au même moment, un de mes professeurs de français du collège, qui m’avait pris en affection et qui m’encourageait depuis un certain temps sur la voie littéraire, me proposa de me joindre à un groupe de collégiens qu’il avait triés sur le volet. Il nous proposa de l’accompagner en Avignon pendant le festival « off » pour assister à un spectacle reprenant une œuvre que nous avions travaillée en classe.

Durant ce court séjour il était prévu que nous accompagnions un des comédiens de la troupe du spectacle, qui se rendait à Fontaine-de-Vaucluse, dans la maison-musée de Pétrarque, pour y faire une lecture publique… de René Char ! Je me souvins du petit mot trouvé dans la partition de la Cantate et je le pris avec moi sans trop savoir si j’aurai le temps d’aller à l’adresse indiquée sur le billet.

Nous fîmes donc ce voyage en compagnie de cet enseignant exceptionnel, guide admirable, qui ne manquait jamais de nous injecter sa passion pour le théâtre, et assistâmes au spectacle d’Avignon. Puis nous partîmes pour Fontaine-de-Vaucluse pour assister au récital poétique. En arrivant sur place, pendant que le comédien répétait, je me désolidarisai du groupe et cherchai à me rendre à l’adresse de l’éditeur. Je finis par trouver l’endroit.

Après avoir sonné sans succès, j’entre : le lieu est désert, rempli de feuillets imprimés de poèmes et de textes divers suspendus aux murs et un peu partout dans l’espace. À force d’appeler une femme finit par apparaître : je lui explique la raison de ma venue et lui tends le billet. « Ah oui ! Le Monsieur étranger, me dit-elle. Il n’est jamais venu chercher son livre. Vous le connaissez ? » Et comme je reste sans voix : « Bon, je vais le retrouver sûrement : un instant je vais le chercher »… et elle disparaît dans l’arrière salle, dont elle revient un peu plus tard, portant un paquet, emballage d’un livre, sur lequel il est noté : « Commande 267. M. F. M . ».

Elle me tend le tout : « Prenez-le, puisque vous LE connaissez. C’est déjà payé. Vous LUI remettrez quand vous LE verrez ». Et me voilà ressorti, portant sous le bras un colis qui ne m’appartient pas, acheté par un certain F. M. ! Tout cela me perturbe beaucoup, mais je rejoins le groupe et assiste, la tête ailleurs, à la lecture-spectacle.

Revenus à Avignon au milieu de la nuit, nous faisons une sorte de veillée dans la grande cuisine du vaste appartement où nous sommes hébergés pour discuter de ce que nous venons de voir. La discussion est animée et souvent passionnante, mais je n’ai pas envie d’y participer. Ce n’est qu’aux petites heures du matin que je peux enfin ouvrir le précieux colis : il s’agit d’une magnifique édition du Canzoniere de Pétrarque. Il n’y a pas de message, rien d’autre que ces vers admirables du grand poète italien abandonnés entre mes mains.

Ce que j’ignore encore cette nuit-là, c’est que quelque chose, à mon insu, a été semé en moi, qui va curieusement éclore quelque mois plus tard lors d’un séjour musical à Venise.

Un jour le stage est convié à une excursion vers Padoue : sans savoir exactement où nous nous rendons, je décide de me joindre au petit groupe. Le car prend le chemin qui longe la Brenta, entre Venise et Padoue, nous arrête pour la visite d’une des splendides villas palladiennes, puis repart vers les Collines euganéennes et s’arrête à nouveau dans un petit patelin au nom d’Arcà : j’apprends alors que nous allons visiter la dernière résidence de Pétrarque, qui se trouve dans ce village !

Dès cette mémorable journée, toute ma vie s’organise pour pouvoir se consacrer à ce projet : pendant plus de cinq années Petrarca 80 – car tel sera son titre – va représenter mon premier acte véritable de compositeur et une grande « affaire » dans ma vie de musicien. Le livret sera écrit d’une seule traite, et la musique prendra une forme orchestrale que je n’aurais jamais imaginée jusque-là : 12 violoncelles, 3 contrebasses, un piano, un cymbalum, 3 trombones, 3 harpes, 12 solistes vocaux, un joli chapelet de percussions, 3 danseurs…

L’argument ? La rencontre tardive de Pétrarque avec Boccace, qui représentent deux figures à la fois complémentaires et divergentes (inspirées de l’étude à la sanguine de Léonard de Vinci représentant face à face un vieil homme et un jeune homme). Le désir est figuré par une danseuse. Le débat du dialogue est arbitré par Saint-Augustin à partir d’un des ouvrages essentiels du poète, le Secretum, qui installe, plus de 600 ans avant la psychanalyse, les bases de l’analyse du processus psychique, de la névrose, de l’hystérie, des paysages du rêve… Des poèmes de René Char et Rilke ponctuent l’ensemble…

Ce sera ma troisième « résurrection » : l’œuvre est créée à Venise sous ma direction avec un réjouissant succès qui va donner son envol et son vrai début à ma carrière de musicien professionnel.

Je ne saurai jamais si les initiales « F. M. » inscrites sur le paquet contenant le Canzoniere de Pétrarque appartiennent vraiment au compositeur genevois. Mais elles sont littéralement « tombées » de sa dernière partition, m’ont conduit jusqu’à Fontaine-de-Vaucluse, puis à Pétrarque, puis à Venise, où je finis par m’établir pour plusieurs années.

Étrange cheminement, main invisible qui, à trois reprises, me redonna l’énergie de créer et l’envie de vivre.

À chaque fois la présence de la musique de Frank Martin fut au rendez-vous.

Là où souffle l’Esprit la rencontre la plus improbable peut devenir pollen, puis fécondation, pour autant que nous sachions demeurer attentifs à ce qui peut nous apparaître de plus bizarre, de plus imprévisible, de moins évident. Le disparate finit toujours par s’harmoniser…

Celui qui chantait depuis toujours ne pouvait pas l’ignorer…

extraits de Patrick Crispini, celui qui chantait toujours !