Herbert von Karajan : l’Échelle de Dieu

un souvenir à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance

par Patrick Crispini

« Si mon âme a encore tant à donner alors que mon corps s’y refuse,

la nature a le devoir de me fabriquer un autre corps ! »

Goethe, cité par Karajan à la fin de sa vie

Sur la même Longueur d’Ondes

Approcher Dieu (c’est ainsi qu’on le nommait par boutade). Un rêve parfaitement impossible pour un jeune chef d’orchestre de 25 ans, venu de nulle part ou presque, admirateur inconditionnel du maître – ne serait-ce que pour son sens unique de la couleur orchestrale – mais qui jamais n’aurait eu l’audace de seulement y songer.

Mais voilà qu’un événement en apparence sans lien direct a lieu au printemps de 1981 à Paris. Ce jeune musicien que je suis est invité par Jacques Chancel à participer à une émission de Radioscopie sur France-Inter.

À l’issue de l’émission, qui a lieu en direct, un concours de circonstances bienheureux me fait rencontrer une personnalité qui, au même moment, enregistre une autre émission dans un studio voisin. Cet homme a profité d’une pause pour venir saluer son ami Chancel. Il a donc entendu quelques instants de mon interview avec le célèbre journaliste qui, à l’issue de l’émission, me présente à cet homme. Un échange très rapide mais charmant s’instaure, à la fin duquel une possibilité pour moi de venir à Berlin semble s’esquisser dans la conversation. L’homme qui me fait alors cette incroyable proposition se nomme Michel Glotz, il est un des plus grands agents artistiques du moment, homme de confiance et factotum de Herbert von Karajan, directeur artistique de la plupart de ses enregistrements discographiques.

Il a croisé les plus belles voix du siècle, est devenu leur impresario et celui des plus grands interprètes, depuis qu’il a été le confident et le mentor de Maria Callas. Comme en témoigne son livre biographique intitulé Révéler les dieux, il fut un homme qui, dans le petit monde de la musique classique (mais aussi au-delà : ne fut-il pas un temps l’agent de Gilbert Bécaud), fit la pluie et le beau temps dans ce biotope très convoité. Une oreille infaillible, un sens aigu de ce qu’il faut faire (et ne pas faire) dans le destin d’une carrière…

Approcher « Dieu »…

Quelques mois plus tard, muni de mon précieux et inespéré viatique, me voilà à Berlin. J’ai trouvé une chambre dans une modeste pension, mais donnant sur le Kurfüstendamm, ce qui est son seul luxe. Je m’empresse de me rendre à la Philharmonie avec mon laissez-passer, mais personne ne fait mine d’y accorder la moindre importance. Au bout d’un certain temps, ma tête ayant été enregistrée par le préposé à l’entrée des artistes, on me fait comprendre qu’en effet j’ai le droit d’entrer dans le saint des saints, mais que la discrétion la plus totale est de mise : dans la salle au parterre, mais au fond, surtout pas dans les premières travées. « Le mieux, c’est que personne ne vous remarque, surtout pas le maestro », m’entends-je dire. Mais, comme nous sommes en Allemagne et que l’organisation y règne, on me remet gracieusement un plan des services de l’orchestre et l’on me souligne ceux auxquels j’ai le droit d’assister… discrètement, me rappelle-t-on !

Peu importe : je suis dans la place, j’y reste ! Désormais chaque jour je me rends à la Philharmonie. Ces instants presque volés sont magiques : je me mets dans un coin dans la Grande Salle et j’assiste à toutes les répétitions. Quel chef, quelle maîtrise : avec quelques gestes suggestifs mais jamais ostentatoires, il obtient ce qu’il veut de cet orchestre, des sonorités inouïes, des subtilités de timbres presque surhumaines.

Du coup, mesurant la chance que j’ai, je note tout, je regarde tout, chaque geste, chaque inflexion. Je me suis doté des partitions de poche des œuvres en train d’être travaillées, achetées à la hâte dans un des nombreux et magnifiques magasins de musique berlinois. Au fil des répétitions je les annote comme un fou avec mon crayon bleu et rouge (le bleu pour les indications d’expression, le rouge pour les indications techniques). Au bout de quelques jours, on ne distingue presque plus les notes sur ces partitions disloquées à force d’avoir été feuilletées et refeuilletées, couvertes d’indications musicales et de « remarques » entendues de la bouche du maître pendant les sessions. Bien qu’il parle peu pendant les services d’orchestre, c’est une manne divine : ne rien en perdre, en garder une trace pour toujours…

Chaque jour je reprends ma place à distance raisonnable du théâtre des opérations, aussi discrètement que possible, comme j’en ai reçu la consigne. Un matin – c’était plus de 15 jours après mon arrivée – Dieu, après être entré dans l’arène et avoir salué ses musiciens, fait un signe à son assistant en regardant dans ma direction. À la pause qui suit, ce dernier se dirige vers moi : « Le maître aimerait parler avec vous. Il vous attend cet après-midi à 15h 30 dans son bureau. Ne le faîtes pas attendre : il n’aime pas ça ». Je me souviens de l’angoisse qui m’étreint alors : n’avais-je pas été assez discret, l’avais-je dérangé, des membres de l’orchestre avaient-ils été perturbés par ma présence ?

On peut imaginer ce que furent les 4 heures qui me séparaient de La Rencontre, que je passais à me morfondre sur un banc du Tiergarten, le parc qui se trouve juste à côté de la Philharmonie. Comme un forcené, je révisais mon allemand. Dans ma tête je faisais défiler toutes les partitions que je connaissais, au cas où Il me demanderait quelque chose, n’importe quoi, un minuscule détail, de me mettre au piano pour jouer tel ou tel passage de la 9e de Mahler qu’il était en train de répéter. J’avais passé tout mon temps libre à apprendre par cœur cette partition diabolique. Comme Dieu qui dirigeait presque tout sans partition, je voulais à mon humble niveau lui ressembler quelque peu en assimilant l’œuvre qui occupait alors tout le temps des répétitions et des enregistrements.

Prostré sur mon banc je faisais défiler mentalement ces kilomètres de musique, en craignant de ne pas me remémorer un passage, le détail d’un instrument, parmi des milliers d’autres…

À 15h 25, j’étais devant Sa porte. Mes mains étaient moites, mon cœur battait à tout rompre, je m’étais mis à transpirer, sans raison, et j’avais horreur de ça : un jeune aspirant chef qui transpire, c’est quelqu’un qui montre qu’il n’est pas sûr de lui.

Et comment paraître si gauche devant « Dieu » ?

Je courrais une dernière fois aux toilettes voisines pour m’essuyer le front avec le papier du rouleau pour les mains. Le papier s’effritait en morceaux sur mon front, je frottais comme un fou pour éliminer les traces de papier. Le résultat était encore pire qu’avant : mon front était devenu rouge écarlate… Pendant ces 5 ultimes minutes, je ne quittais pas des yeux les aiguilles de la grosse horloge allemande qui trônait sur le mur en face du bureau. La grande aiguille me paraissait comme la lame de la guillotine qui n’allait pas manquer de s’abattre sur moi.

À 15h 30 précises, mort de trac, je frappe à la porte : j’entends à l’intérieur une voix nasillarde qui me dit d’entrer. La voix avait parlé en français.

J’entre : Il est là, petit, presque menu, sur une chaise en bois comme on en trouve dans les locaux de répétitions dans les vieux théâtres, en tenue Adidas, avec des chaussures de sport de la même marque, les lacets dénoués.

Sa crinière de lion surmonte ce corps minuscule, ce visage que tous les médias du monde ont démultiplié et agrandi à l’infini.

Ne sachant que faire, avec mes partitions sous le bras, je reste près de la porte… Il me dit : « Venez… Venez vous asseoir près de moi » (toujours en français). À 5 mètres environ, devant le piano à queue, un splendide Steinway, à côté du tabouret en moleskine, il y a une autre chaise déglinguée. Il me fait signe d’aller la prendre et de la placer à côté de lui. Ce que je fais. Dans mon émotion, je ne sais trop pourquoi, voilà que je m’assieds en face de lui à califourchon sur la chaise ! Cela le fait sourire. Il esquisse même un petit rire goguenard toujours aussi nasillard. Je me sens ridicule, mais je n’ose plus me relever pour me remettre dans une position normale.

Il me dévisage maintenant avec son regard bleu-gris d’aigle, et j’ai la terrible impression qu’il me scanne de l’intérieur. Cela va durer 2 bonnes minutes (une éternité pour moi). Puis il passe sa main dans ses cheveux, ce qui a pour effet de remettre en place sa fameuse mèche – un geste que je l’avais vu faire tant de fois aux répétitions (j’avais remarqué d’ailleurs que c’était toujours le prélude à une prise de parole devant l’orchestre). Enfin il fait un petit geste du poignet dans l’air devant moi, comme si il allait me prendre la main. Mais il n’en fait rien.

« Alors… » me dit-il. Comme je ne comprends pas, il répète : « Alors ?… »

J’avais tout imaginé comme préambule, mais pas tu tout cet « alors ». Je m’entends lui répondre dans un souffle : « Alors … alors… j’ai enfin entendu le vrai son de la beauté ». Je ne sais pas comment cette formule m’est advenue, mais c’est sorti comme ça, d’un seul coup. Instantanément, son regard change. Il ne me fixe plus tel un inquisiteur, mais comme une personne dont j’ai peut-être, avec des mots anachroniques, éveillé la curiosité. Immédiatement, je ressens une imperceptible différence : quelque chose de vague… mais, c’est certain, un autre monde s’est ouvert entre nous.

Il renchérit : « Alors… dites-moi ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. N’omettez rien ». Et me voilà commençant à raconter dans un certain désordre, avec une sorte de fébrilité, tout ce que j’ai noté, capté. Enhardi, je parle de minuscules détails. Il semble intéressé, parfois il hoche la tête. À la fin de ce déluge verbal, il se lève (il marchait difficilement, étant déjà bien malade), va s’appuyer sur le devant du piano, prend un long temps, puis se retourne brusquement vers moi : « Vous jouez du piano, n’est-ce pas, je l’ai lu dans le CV que Michel (Glotz) m’a donné ». Tout à coup il m’apparaît évident qu’en fait, il sait tout de moi, qu’il a lu ma bio dès le jour où je suis arrivé à Berlin. « Allez, jouez-moi quelque chose ».

C’est terrible : en moi à toute vitesse se disputent deux points de vue. Soit je joue une pièce de piano virtuose (j’en avais quelques-unes dans les doigts), mais au risque de le décevoir, soit je joue une chose toute simple en y mettant toute mon âme. Je choisis la deuxième solution. Je pose mes doigts sur le clavier… et je commence à jouer les premiers accords du Dichter spricht des Scènes d’enfants de Schumann… Et puis, juste avant la reprise du thème, je ne sais toujours pas pourquoi, je décide brusquement de bifurquer vers Tristan. Je joue les premiers accords du Prélude, puis j’enchaîne avec une modulation propice de mon crû vers le thème du Prélude du 3e acte en fa mineur… Je le vois de dos, il s’est tourné vers la fenêtre, ne me regarde pas. Et j’entends clairement sa voix me murmurer : « À Genève vous auriez pu rencontrer Dinu (je comprends qu’il pense à Dinu Lipatti, le merveilleux pianiste roumain, qu’il avait connu, dont il avait dirigé un des derniers concerts à Lucerne avec le concerto Schumann précisément) : il pensait comme vous … Schumann annonce Tristan… mais c’est vrai, vous êtes trop jeune pour l’avoir connu. Quand vous êtes venu au monde, il était déjà mort, le pauvre… »

Suit de nouveau une bonne minute de silence. Je me suis arrêté de jouer, il regarde toujours par la fenêtre…

Soudain il se tourne vers moi. Je me lève. Il me tends sa main : « Monsieur, soyez ponctuel demain 9h 30. Je vous reverrai de temps en temps et nous verrons où vous en êtes… » Il fait une pause : « Naturellement vous voudriez aussi diriger mon orchestre ? » Je n’ose rien dire. « Vous savez que c’est le meilleur du monde… Vous savez pourquoi ? » Je réponds en disant qu’il est composé des meilleurs musiciens d’Europe et que par conséquent…

Il m’arrête et prend ma main, avec laquelle il esquisse des mouvement dans le vide, dans l’espace, en me disant : « Vous savez, c’est un pur-sang. On ne dirige pas un pur-sang. On peut juste lui apprendre à franchir l’obstacle (avec mon bras il, appuyait le mot en battant une espèce de mesure à trois temps dans le vide). Ensuite c’est le cheval qui saute, pas le cavalier. Il faut juste doser l’effort pour qu’au moment exact, le corps du cavalier épouse celui du cheval. Vous comprenez ? (avec ma main dans la sienne, il esquisse une levée puis un mouvement onctueux pour figurer celui du cheval couplé à son cavalier). Et, lâchant ma main, il murmure, presque inaudible : « L’harmonie, mon cher, l’harmonie… Tout le reste c’est de la gesticulation… Ne vous laissez pas avoir par la gesticulation ».

Puis il redresse sa mèche, se lève, le visage aigu et tourné vers le haut, me reconduit jusqu’à la porte, l’ouvre : « So, mein Herr… Demain, à l’heure, n’est-ce pas… Laissez-moi votre partition de Mahler… Je veux voir ce que vous avez noté… je vous la rendrai demain ». À contrecœur je lui laisse ma partition envahie d’indications colorées : j’ai l’impression que je lui livre jusqu’à mon intimité. Que pensera-t-il de toutes ces phrases, prises de sa bouche, que j’ai notées dans les marges ?

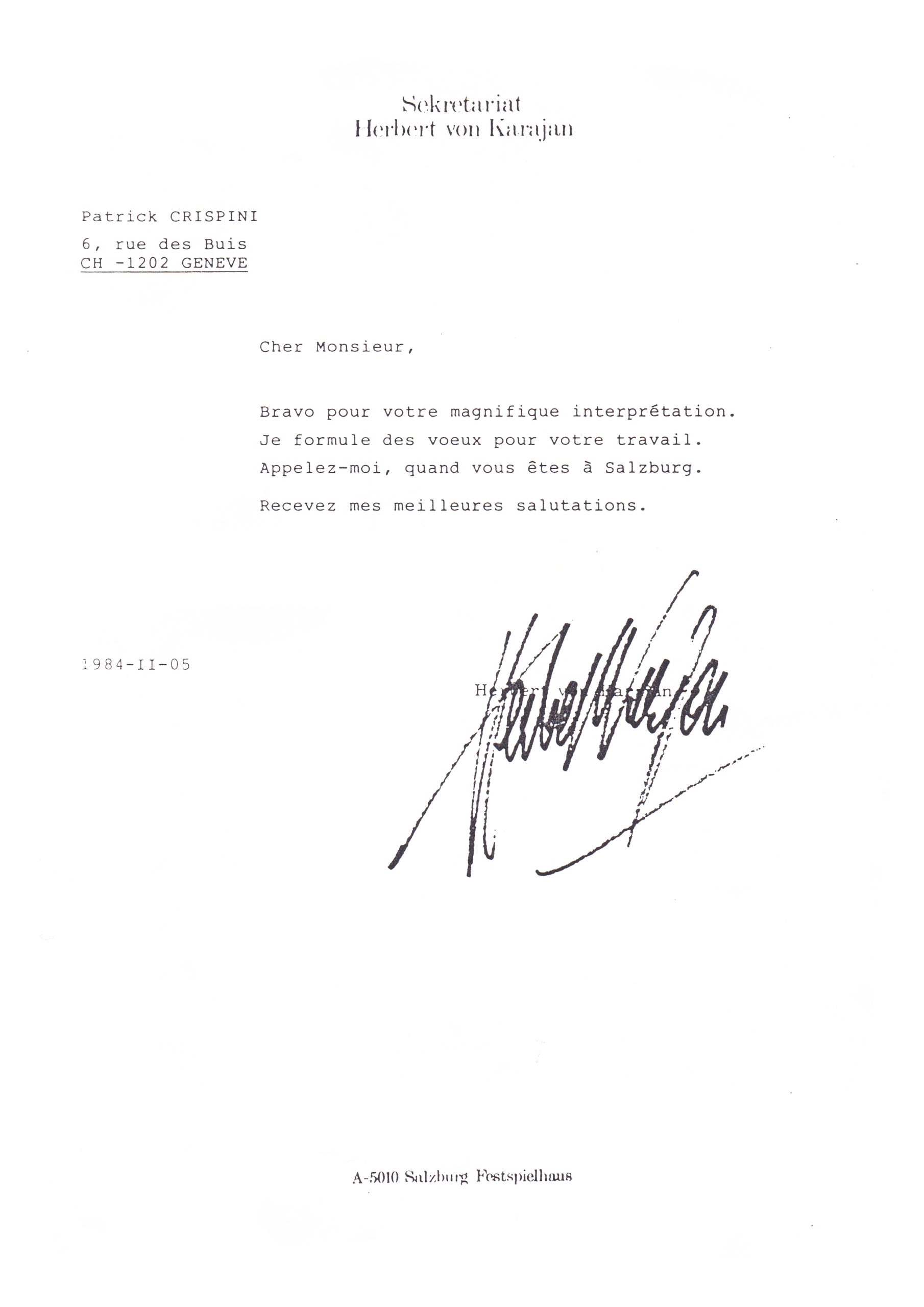

Le lendemain, ponctuel comme toujours, il entre dans la Grande Salle, me cherche des yeux, fait signe à son secrétaire de me rendre ma partition. Quand je l’ouvre, à ma grande surprise, je m’aperçois que c’est une partition neuve, plus grande et plus luxueuse que la petite partition de poche que je possédais. Elle est vierge de toute annotation. Sur la page de garde, il a apposé sa grande signature, avec ce simple mot « Herrn Crispini », accompagné d’une page à entête pliée en deux sur laquelle il est tapé à la machine à écrire (et en français) : Pensez beaucoup, notez peu, recommencez. Alors vous monterez à cheval… »

Les deux Neuvièmes de Mahler

Ainsi, en ayant le privilège de pouvoir assister souvent à son travail, ai-je pu vivre quelques émotions musicales à nulles autres pareilles. En particulier, il y eut les deux interprétations magistrales qu’il donna de la 9e Symphonie de Gustav Mahler, compositeur qu’il avait somme toute assez peu dirigé. Entre novembre 1979 et septembre 1980, il avait enregistré avec ses Berliner une version de cette symphonie crépusculaire, confiant comme toujours la régie musicale à son ami Michel Glotz. Elle représentait pour lui une forme d’aboutissement : le tissu musical de l’œuvre, sa densité, lui était plus proche que d’autres symphonies, dont l’aspect patchwork pouvait parfois lui déplaire.

Mais il y a aussi quelque chose de plus profond : à cette époque de sa vie, Karajan est entré dans une incessante bataille avec son corps, qui répond de plus en plus mal à sa volonté de sportif : des problèmes lombaires, un disque de la colonne vertébrale déplacé, un écrasement des nerfs du dos, auxquels vont bientôt s’ajouter des complications neurologiques liées à la maladie de Lyme contractée quelques années plus tôt, puis une attaque, un AVC, soignés aux prix d’un nombre impressionnants d’opérations chirurgicales et de traitements médicamenteux de plus en plus lourds. En écho avec les propres abîmes malhériens, Karajan trouve dans cette symphonie une matière qui résonne en osmose avec son propre état. L’interprétation de l’orchestre, comme toujours, est exceptionnelle et la vision de Karajan éblouissante… mais l’équipe de l’enregistrement supervisée par Glotz et Karajan lui-même a pris la mauvaise habitude de surgonfler les plans sonores, de prolonger de regrettables échos les traits de violon ou les effets de cuivres. À tel point que ceux qui ont pu assister à la prise de son d’origine dans la salle ont de la peine à reconnaître la beauté sonore qui s’y était déployée.

En septembre 1982, Karajan vient de subir une nouvelle atteinte de la maladie. Il ne se déplace plus que difficilement, en s’appuyant sur les épaules de ces musiciens comme un nageur pour tenter d’atteindre l’estrade et son pupitre. Chaque concert devient une épreuve physique, une sorte de calvaire qu’il faut surmonter à tout prix, en ne laissant rien paraître, ou seulement ce qui ne peut plus être caché. Pour le soulager tout en faisant illusion, le chef s’est fait construire une sorte d’appui dorsal sur lequel il peut reposer son poids pendant les concerts, prolongeant ainsi sa légendaire position debout embrassant l’espace de ses bras dansants.

Le 30 septembre, après plusieurs répétitions intenses – auxquelles j’eus le bonheur de pouvoir assister – a lieu un concert à la Philharmonie où Karajan dirige à nouveau la Neuvième de Mahler dans une sorte d’exaltation mortifère, un véritable miracle de profondeur et de transparences sonores, à la limite du concevable – surtout à l’entrée des violons du dernier mouvement, portée à un tel paroxysme qu’on se demande comment un tel prodige d’unissono peut être humainement possible – qui, ce soir, bouleversa et terrassa d’émotions toutes les personnes présentes, auditeurs et musiciens de l’orchestre. Je me souviens encore de tous ces visages bouleversés, cachant leurs larmes dans des mouchoirs… et l’épaisseur incroyable du silence qui suivit la dernière note morando, comme si le public ne pouvait pas gâcher par des applaudissements incongrus ces moments d’éternité. Des instants si rares, qui même à un très haut niveau d’exécution, ne se vivent pas souvent dans une existence de musicien.

Quelques temps plus tard Karajan, faisant fi de ses principes perfectionnistes de musique fabriquée en studio, accepta que l’enregistrement de radio puisse être diffusé en disque LIVE : cette fois-ci, l’enregistrement ayant échappé à la vision revisitée de l’équipe de Michel Glotz, on eut enfin droit au pur joyau entendu dans la salle lors de ce concert mémorable. Encore aujourd’hui, même les réfractaires au système Karajan ne peuvent que saluer la splendeur de cet hymne testamentaire ciselé par un chef au sommet de son art.

La Palette Sonore

Après Mahler s’en suivirent quelques brèves visites dans son bureau – toujours très protocolaires et annoncées comme un privilège insigne par son secrétaire – séances un peu improvisées où nous nous mettions parfois au piano… Je me souviens qu’il me fit reprendre une dizaine de fois mon geste pour la levée à 6 du Prélude de Tristan, insistant sur le fait que le silence noté par Wagner qui la précède fait déjà partie de l’expression musicale et qu’il faut que le geste l’exprime par respiration plutôt que par décomposition des croches…

De même, pour le Prélude du 3e acte en fa mineur, il me fit reprendre plusieurs fois le passage au piano, insistant sur la question du phrasé : où commence la vague et où finit-elle ? Où les flux successifs de ces accords-leitmotivs, qui expriment les douleurs de la mort du héros (Todesschmerzen) face à la désolation de la mer, trouvent-ils leur point d’apogée ? Comment conduire l’orchestre pour que ce flux soit transcrit dans sa juste proportion sonore ?

Rien de spectaculaire, rien de technique, rien de démonstratif, mais l’application de ce que doit être le vrai contrôle du son, de la pâte sonore.

Pour ce navigateur et pilote d’avion émérite, ingénieur dans l’âme comme l’était son frère aîné, la maîtrise technique représente une base indispensable dont on ne parle pas : le travail musical commence après, et tout ceux qui eurent la chance de suivre ses rares masterclasses de direction d’orchestre en seront pour leur frais : l’enseignement de Karajan ne s’embarrasse pas des fondamentaux, considérés comme acquis. La gestuelle scolaire ne l’intéresse pas.

Avec le cinéaste Henri-Georges Clouzot, mis sur la touche en France pour cause de collaboration avec l’occupant nazi pour avoir diriger la Continentale films, et venu travailler avec le chef d’orchestre pour une collection de captations légendaires et novatrices de concerts filmés, Karajan tentera de créer une série d’épisodes dans laquelle, à travers l’art de la direction d’orchestre, il ferait entrer le spectateur dans les arcanes de ce qu’est l’élaboration d’une interprétation musicale. Mais l’aventure ne durera pas longtemps : les deux caractères ne s’entendent pas bien, chacun étant assez despote sur un plateau, perfectionnistes et intransigeants, incapables de tolérer le moindre compromis.

Le maestro se lassera vite de la formule. Mais de ce qu’il a appris avec Clouzot de la technique cinématographique, il se servira plus tard pour mettre au point dans sa Philharmonie flambant neuve un réseau de caméras capable d’aller filmer en gros plan et en mobilité constante les différentes entrées des instruments, sans oublier de se filmer lui-même (sans doute un peu trop !) modelant le son au milieu des archets de ses cordes frémissantes. Une nouvelle manière de capter la musique, de la scénographier, qui était alors totalement en avance sur ce qui se faisait en la matière à l’époque et qui fixe encore aujourd’hui la norme de filmage pour un concert retransmis à la télévision ou en vidéo.

Comme un peintre au travail, ce qui intéresse Karajan plus que tout, c’est la palette sonore, avec l’infinité des couleurs qu’il est possible d’obtenir d’un ensemble d’instruments. C’est sans doute un des motifs qui le fera s’attacher à un nombre plutôt restreint d’orchestres : ne pas seulement mettre en place les choses, se créer un répertoire, mais d’abord travailler sans cesse la trame du son, pouvoir le modeler comme un sculpteur pétri la glaise. Un tel travail ne peut s’effectuer que dans la durée : Berlin (sa plus grande histoire d’amour et l’instrument formé à sa botte), Vienne (l’autre pôle de gravité avec lequel il fit plus d’une fois de grandes infidélités aux Berliner, les mettant même parfois en concurrence), la Scala et le Philharmonia de Londres dans sa jeunesse avec Walter Legge. À Berlin, il se fera adouber chef à vie, pour mieux accomplir son Grand Œuvre… Car Karajan, plus qu’un Furtwängler architecte de la forme, un Toscanini ou un Bernstein, piles énergétiques d’un art vibratoire, est d’abord un plasticien du son.

La France en Port d’Attache

C’est en grande partie à ce savoir-faire que fera appel Marcel Landowski pour succéder au grand Charles Munch à la tête du nouvel Orchestre de Paris. Landowski, avec lequel j’avais déjà des liens profonds, et qui est à l’origine de la création de cet orchestre dans le cadre de ses fonctions de Directeur général de la Musique & de la Danse auprès d’André Malraux, m’avait raconté par le menu comment, à la mort prématurée de l’immense musicien qu’était Charles Munch, il avait pris son courage à deux mains pour aller à Berlin rencontrer Herbert von Karajan, qui était à l’époque le chef d’orchestre le plus célèbre et, disait-on, le plus cher du monde. « Je lui avais dit que je ne voyais que lui pour sauver notre bébé (le nouvel orchestre parisien n’avait qu’un an d’existence), mais que nous étions loin de pouvoir répondre à ses honoraires habituels. Il me répondit qu’il n’était pas question pour lui de travailler au rabais, que chaque nouveau programme serait payé au prix convenu mais que pour les concerts supplémentaires, les tournées et toutes les manifestations connexes, il ne demanderait rien. Il y avait de la grandeur dans cette proposition qui, sur le fond ne cédait rien, mais sur la forme acceptait de réduire très substantiellement ses prétentions ». On voit dans cette posture l’orgueil de l’aigle au-dessus de la mêlée : oui, je suis le chef le plus cher du monde, mais je suis prêt à vous aider. Karajan accepta d’être une baguette de transition… mais les rapports avec les musiciens français furent rapidement ombrageux. Karajan avait une férule autoritaire qui collait mal avec la nature individualiste de cet orchestre de prime donne…

Le maestro avait une sincère estime pour Landowski et pour la France, qui jouait depuis pas mal d’années un rôle important dans sa vie personnelle : n’avait-il pas épousé en troisièmes noces Eliette Mouret, mannequin rencontré dans la jet-set sur la Côte d’Azur, avec laquelle il fonda une famille très unie, dont le blason se trouvait condensé sur la poupe de ses six somptueux yachts successifs, tous baptisés Helisara, acronyme résultant des premières lettres de son prénom (Heribert), de celui de sa troisième femme (Eliette) et de ceux de leurs deux jumelles, Isabel et Arabel.

Son dernier bateau en particulier, Helisara VI, un 72’ maxi custom conçu par German Frers, était l’un des voiliers les plus rapides de son époque : s’y activait à l’année un équipage professionnel trié sur le volet, en polos rouges repérables loin à la ronde, préparant les rares venues du maestro qui ne manquait pas alors de prendre la barre et de s’y faire copieusement photographier.

Mais l’essentiel était ailleurs : comme en toutes choses, il aimait d’abord et avant tout maîtriser l’objet. En connaître les particularités techniques, les dominer puis y adhérer. Conduire, pour lui, que ce soit un bateau, un avion ou un orchestre, relevait d’abord de l’excellence et de la maîtrise. Ainsi apparaissait sa gestuelle face à l’orchestre, il fallait que plus rien ne vienne perturber l’osmose avec l’instrument, que tout semble facile, couler de source. Et bien sûr, coûte que coûte, être doté de ce qu’il y a de meilleur, de plus performant. Il payait royalement ses équipages et ses musiciens n’eurent jamais à se plaindre des considérables royalties dont il profitèrent largement.

Avec ses voiliers, Karajan participa et remporta de nombreuses régates. De même, avec ses orchestres successifs, il s’intéressa très tôt à l’industrie discographique, à son développement technologique, à son marketing, puis à la mise en images de la musique à travers la vidéo naissance. Entrepreneur, il fut le premier à investir avec la firme Sony dans l’enregistrement numérique sur disque compact. Alors que tant de merveilleux musiciens, « purs artistes » n’accordaient que peu d’intérêt à la chose technique, considérant le temps passé en studio comme une contrainte, Karajan, lui, non seulement ne négligeait pas de travailler à son immortalité en fixant ses interprétations dans le marbre du microsillon, souvent à plusieurs reprises pour la même œuvre, mais s’occupait personnellement des aspects du marchandising, du marketing et de la valorisation de son image. Sans doute, à force d’hégémonie commerciale, de starisation à outrance et de diffusions sans cesse relabellisées, son étoile a-t-elle un peu pâli depuis sa disparition : n’aurait-il pas gagné à se faire plus rare et donc d’autant plus précieux…

Chaque Note Compte…

Revenons encore quelques instants à ces précieuses séances en tête à tête qu’il voulu bien m’accorder. On n’y parlait peu et ce qui me reste à l’oreille aujourd’hui, c’est son rire nasard, lorsqu’il répétait une de ces histoires drôles de carabins qui le faisait hoqueter de plaisir. Je me rappelle encore ce jour où j’eus envie de lui dire à quel point j’avais été impressionné part son enregistrement de Pelléas et Mélisande de Debussy qu’il avait réalisé quelques années plus tôt et que la presse spécialisée – et les tenants de la vraie orthodoxie debussyste – avaient plutôt accueilli fraîchement. « Vraiment, vous avez aimé mon enregistrement ? J’y ai mis tout ce que je sais faire, un travail infini sur les timbres, les transparences. Mais ces chiens de critiques m’ont éreinté : pas assez français, trop flou… Dire que nous avons travaillé une année avec Janine Reiss et les chanteurs pour chaque prononciation, pour que chaque mot soit compréhensible… ». Il était touché au vif et pour l’unique fois en sa compagnie, j’ai eu vraiment l’impression qu’il était au bord des larmes. Je lui dis encore tout le bien que je pensais de ses enregistrements d’œuvres de l’École de Vienne ou de la Symphonie liturgique de Honegger, que je considérais comme une référence. Il fut ému par cet hommage, à propos d’une partie de son répertoire que les amoureux de la star ne connaissaient guère.

Je revins à plusieurs reprises à la Philharmonie : notamment, l’année suivante pour l’enregistrement du Fliegende Hollander de Wagner où je fis la connaissance de José van Dam, ayant l’occasion de lui faire travailler quelques traits de la partition pendant les répétitions préparatoires. Il me revient, en particulier, un épisode au cours duquel j’eus l’occasion de me rendre compte à quel point la précision du maître se réfugiait jusque dans les plus infimes détails. José van Dam avait assimilé cette partition, nouvelle pour lui, à partir d’un matériel d’édition qui n’était pas celui préconisé par le maître. Il y avait, ici ou là, de menues variantes et, malgré le travail de mise en place et d’ajustement, certaines tournures étaient restées présentes dans les habitude du chanteur. Notamment un bref mélisme de doubles croches que je ne parvins pas à corriger, tellement il en avait pris l’habitude et qu’il livra tel quel lors des deux captations successives de l’enregistrement. Sur le moment, personne ni le maestro lui-même ne trouvèrent rien à redire.

Mais, lors d’une réécoute nocturne des rushes du jour, le maître décela l’infime erreur par rapport à la version qu’il considérait comme référente. En, pleine nuit, réveillé à l’hôtel où je résidais par un coup de téléphone furieux de sa part, je fus passé à la question et soumis à un torrent de reproches : comment avais-je pu faire preuve d’un tel manque de vigilance ? Comment un collaborateur trié sur le volet (et choisi aux dépends d’autres tout aussi capables) avait-il pu laisser passer une telle erreur ? Comment avais-je pu trahir sa confiance ? Qui étais-je pour penser qu’une infime variante, même imperceptible à toute oreille musicale, représentait un épiphénomène sans intérêt ?

Ce soir-là je subis une raclée téléphonique et reçus une leçon que je n’étais pas prêt d’oublier : il n’y a pas de détails secondaires dans la musique, tout est essentiel et rien ne doit échapper au professionnel. Le lendemain, une nouvelle prise de l’air incriminé fut ajoutée au planning et je sentis sur mes frêles épaules toute la responsabilité de ce dépassement de budget. José van Dam, homme exquis et d’une infinie courtoisie, ne manqua pas de prendre sur lui la responsabilité du malencontreux événement, mais je sentis que le temps de mon excommunication n’allait pas tarder à commencer, avec toutes les conséquences qu’on peut imaginer sur la suite de ma carrière naissante… En effet, pendant la période qui suivit, je n’eus plus aucune nouvelle du maître. Au royaume de « Dieu », il n’y avait pas de place pour les apprentis sorciers.

L’Échelle de Dieu

C’est par sa fille Isabel et le détour d’un épisode du côté de Saint-Tropez que mon retour en grâce put avoir lieu. Le contact avait été rétabli : il semblait que le maître avait oublié le souvenir de l’épisode du Hollandais volant. Un rendez-vous fut organisé : je devais le retrouver le 30 août à 15h 30 précises à l’Hôtel Palace à Lucerne, où il séjournait traditionnellement lors des deux concerts qu’il donnait chaque année avec son Berliner Philharmoniker dans le cadre des Semaines musicales de la ville. Les deux concerts Karajan y étaient des rendez-vous incontournables pour tous les aficionados du maîtres, qui espéraient l’apercevoir dans un canot à moteur sur le lac, en tenue de jogging sur le pont séparant la rive gauche de la salle du festival et qui l’attendaient de pied ferme et en cortège à l’entrée des artistes du Kunsthaus (la salle qui précéda l’actuel KKL de Jean Nouvel).

Ce jour-là, à l’heure dite, il pleuvait des hallebardes sur Lucerne. Ne voulant pas apparaître détrempé dans ce cadre prestigieux et feutré, je m’était doté de couvre-chaussures de pluie imperméables en caoutchouc antidérapant, que je m’étais promis de faire disparaître avant de me présenter devant Dieu. Mais, au moment de m’esquiver pour ôter ces prothèses ridicules, je tombais nez à nez devant Lui !

Et nous voilà en tête-à-tête dans le grand salon de l’hôtel, lui dans une tenue de sport et moi avec mon équipage en caoutchouc dégoulinant de pluie. Il me demande de mes nouvelles, ce que je deviens. S’intéresse très gentiment à mes récentes productions. Mais, comme toujours avec lui, pas de sentimentalisme et chaque minute compte : il m’indique l’heure sur sa montre-bracelet, me rappelle qu’il n’a que 10 minutes à me consacrer. Nous commençons à évoquer les sujets à l’ordre du jour, il me transmet un message pour Marcel Landowski, puis me suggère une démarche à faire dans les plus brefs délais. À cet égard, il doit me confier un numéro de téléphone à contacter, qu’il n’a pas sur lui. Il me propose donc de me rappeler une demi-heure plus tard afin de me transmettre l’information.

Il se trouve que je loge chez des amis, assez loin de l’hôtel, dans un quartier de villas proche de Triebschen. Je griffonne à son intention le numéro de téléphone de mes hôtes. Puis nous prenons congé : il est 15h 45. Dieu doit me rappeler à 16h 15. Ni une ni deux : me voici, toujours sous l’averse, prenant un taxi pour me rendre à toute vitesse à mon logement. En arrivant sur place, je me rends compte que j’ai oublié de prendre une clé et que mes amis sont absents pour la journée : impossible d’entrer dans la maison et le téléphone de Dieu doit sonner dans… 10 minutes. Je ne doute pas qu’il sera à l’heure et qu’il ne rappellera pas. Je sais aussi que l’information qu’il doit me communiquer est très importante pour la suite de ma carrière et qu’il est capital que je puisse la recevoir.

Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut peut-être préciser à ce stade de l’histoire qu’à cette époque les téléphones portables n’existent quasiment pas… et que je me retrouve sans aucun moyen de communiquer. Il pleut toujours averse et les minutes passent inéluctablement. Dans ce genre de situation, on en vient alors à faire des choses qu’on oserait jamais entreprendre en temps normal.

Je refais le tour de la maison, cherchant une éventuelle possibilité d’entrer. Finalement j’avise au second étage la petite fenêtre de la salle de bain légèrement entrouverte. Pas de doute : le salut est là… mais comment accéder à cette hauteur ? Je cherche alentours une échelle, en voit une appuyée contre un arbre dans le jardin des voisins. Je cours la chercher, toujours sous la pluie battante, l’aguille tant bien que mal contre le mur, l’escalade, atteins la petite fenêtre, qui est retenue par un loquet que je parviens à soulever…

Il est 16h 15 : l’heure précise du téléphone de Dieu. Au moment où je franchis difficilement le cadre de la petite fenêtre, je l’entends sonner au rez-de-chaussée. Avec mes couvre-chaussures en caoutchouc dégoulinantes, je descends les marches d’escalier quatre à quatre et parviens juste à temps pour décrocher le combiné.

C’est bien la voix de Dieu : pas une seconde de retard et le timbre aigrelet caractéristique. Je cherche un bout de papier pour prendre note du numéro de téléphone et des coordonnées que je dois appeler sans faute de sa part. Mon papier est constellé de gouttes d’eau sur lequel mon stylo fait de grosses taches… La conversation ne dure pas plus de 2 minutes : il est convenu que je nous nous retrouvions au Kunsthaus à l’issue du concert du soir.

Je raccroche heureux de ne pas avoir raté ce rendez-vous divin et m’affale dans le canapé voisin encore recouvert de mon manteau de pluie, les cheveux détrempés. C’est alors qu’on sonne à la porte. Je me lève pour ouvrir et me retrouve face à face avec deux policiers armés jusqu’aux dents, ne parlant que le suisse allemand. En m’empoignant vigoureusement, ils me demandent ma carte d’identité, que je ne trouve pas, me fouillent, puis m’emmènent avec une voiture de police dans un commissariat où je vais être interrogé – toujours dans un sabir mi-anglais, mi-français, mi-suisse allemand – comme un vulgaire cambrioleur pris sur le fait. Car c’est de cela qu’il s’agit : des voisins ont observé mon manège autour de la maison, m’ont vu voler une échelle, entrer par effraction dans la villa où les propriétaires sont notoirement absents et, en bons citoyens helvétiques, m’ont dénoncé à la police, qui n’a pas mis longtemps à survenir…

Il a fallu que j’attende de longues heures le retour de mes hôtes à leur domicile, d’abord inquiets de ne pas avoir de mes nouvelles, puis informés des événements par des voisins compatissants, qui devront faire le tour des postes de police pour enfin me retrouver et témoigner de ma bonne foi, en me libérant du même coup du chef d’inculpation de cambriolage avec effraction…

Plus tard, j’ai eu l’occasion de raconter cette petite aventure à Dieu. Je n’oublierai jamais son éclat de rire lorsque je lui dis que l‘échelle de Dieu avait fait de moi un cambrioleur et me conduisit au poste de police. « C’est un métier à risque, ne l’oubliez pas », me dit-il avec un clin d’œil malicieux.

Après cet épisode, je ne l’ai plus jamais revu : il disparut 3 ans plus tard, au moment de reprendre le Bal Masqué de Verdi dans son Grosses Festspielhaus de Salzbourg, après avoir fait un dernier tour de bravade face à la statue du Commandeur de Don Giovanni. L’échelle de Dieu s’est brusquement retirée sous lui, mais il avait depuis longtemps préparé son embaumement musical posthume : des centaines d’enregistrements, de vidéos perpétuent le panache de cette star de la baguette qui se voyait comme un phénix sans cesse renaissant grâce à l’outil numérique. Une course forcenée à l’immortalité balayée par les embruns de la musique qui, loin de cet univers en conserve, demeure comme la mer toujours recommencée...