Gustav Mahler : la cabane pour composer

extrait du livre La Clôture féconde

par Patrick Crispini

L’artiste, possédé par une œuvre en gestation, doit pouvoir adapter son temps de création aux fluctuations que lui imposent les déplacements, les voyages, pour les musiciens les tournées, les concerts à travers le monde. Mais il faut aussi contourner les contraintes des horaires de la vie quotidienne et, tout autant, celles des vacances en famille, offrant enfin du temps disponible : partout où il va, l’artiste s’efforce de recréer un espace possible, une clôture provisoire, pour le soustraire au monde, hors du cadre habituel.

Gustav Mahler [1860-1911] en sait quelque chose : fuyant Vienne et ses tumultueuses obligations de directeur du Staatsoper et de chef d’orchestre exposé aux vindictes antisémites dont il ne cesse d’être l’objet, il n’a que le temps des vacances d’été en famille pour pouvoir, enfin, composer ses grandes fresques sonores. Entre deux marches expiatrices dans les sites grandioses de ce Tyrol qu’il aime par-dessus tout, à distance raisonnable des multiples résidences où il séjourne avec son épouse Alma (à l’attraction si prégnante), aussitôt arrivé il s’emploie à se faire aménager une Komponierhäuschen (une cabane pour composer), afin de pouvoir concevoir en paix les immenses architectures de ses symphonies.

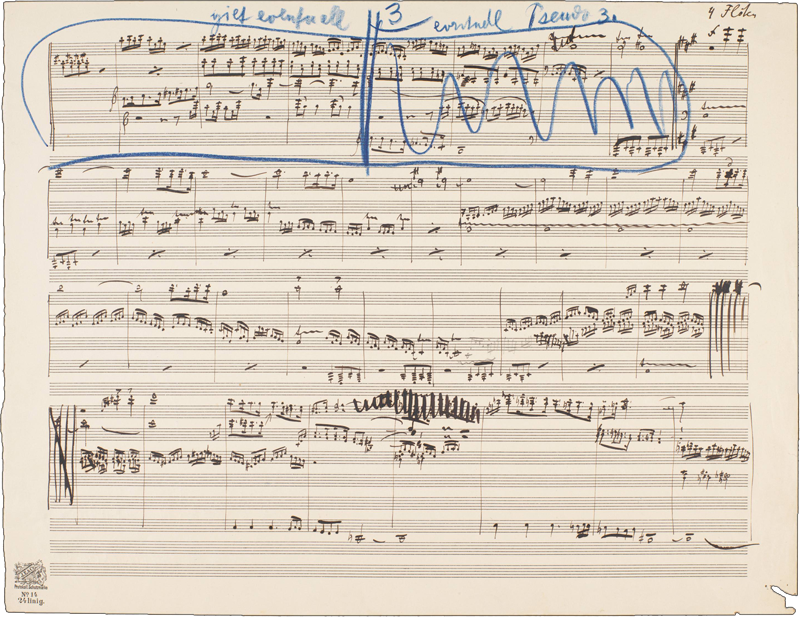

Maisonnette en pierre rudimentaire à Steinbach au bord de l’Attersee, cabanon en bois à Toblach au pied des Dolomites, petite masure en forêt à Klagenfurt, près de Maiernigg, sur les rivages romantiques du Wörthersee : dans ces cabanes miniatures, à pièce unique, où l’on fera à grand-peine rentrer les pianos du maestro, Mahler part s’isoler dans sa maisonnette peu après son lever vers 6 heures 30, allume maladroitement un petit réchaud à alcool pour réchauffer le lait et préparer le café que la cuisinière du couple s’est efforcée, avec des ruses de sioux, de lui déposer devant la porte en évitant soigneusement qu’il puisse la croiser (Mahler, le matin, ne supporte pas de rencontrer un être humain avant de commencer son travail). Il ingurgite son petit déjeuner sur un banc dehors au milieu des arbres, puis s’enferme pour composer et plus personne n’a le droit de venir le déranger pendant les heures où, tournant comme un lion en cage, il ne cesse de passer de son clavier à sa table de travail pour remplir scrupuleusement les nombreuses portées de ses colossales partitions.

Gustav Mahler en excursion dans le Tyrol et la Komponierhäuschen de Toblach où il venait s’isoler pour composer

Que se passe-t-il, au juste, dans cette cage minuscule, entre deux « jets d’écriture » ? Mahler, on le sait, lit et relit des poèmes, annote quelques passages de livres de philosophie qu’il a emmené avec lui, parfois s’interrompt pour se livrer à la correspondance urgente : mais, le plus souvent, laisse la porte entrouverte pour laisser entrer le bruissement des feuilles, les chants d’oiseaux, l’écho de bruits lointains sur le lac, toute une palette de sons disparates, délestée d’anecdotes concrètes.

La vie, la nature, dépossédée momentanément d’êtres humains, pénètre là en fines particules, filtrée, distancée, suspendue dans l’air, pollen prêt, peut-être, à devenir matériau, élément, cellule, substrat potentiels d’un cosmos sonore en train de prendre forme dans le minuscule cabanon. Dans ces vastes fresques que sont les symphonies mahlériennes, une architecture à la fois formelle et philosophique sous-tend une trame vaste, une sorte de patchwork où s’incrustent, parfois d’une manière insolite, provocatrice, des collages d’éléments « triviaux », qui font partie du flux de la partition et deviennent aussi thèmes porteurs de l’édifice, comme peuvent l’être les imageries des chapiteaux dans le grand vaisseau de l’église romane.

Anecdotiques –des sonnailles de cloches de troupeau, le clairon d’une fanfare de caserne (souvenir d’enfance), un fragment de ländler de brasserie, un rythme de kletzmer ou de valse-musette, des particules de chants d’oiseaux… – ses sons imprègnent la trame patiemment tissée de la grande tapisserie de la composition, ils projettent le programme métaphysique de l’œuvre dans un contexte de vie concrète. La vision démiurgique est d’abord la transfiguration d’une expérience humaine. Zarathoustra ne plane pas au-dessus du monde : il croît parmi les hommes, cherche et souffre, la nature est sa caisse de résonance.

C’est là l’œuvre d’une vie, un travail de Titan (1ère Symphonie), la quête d’une possible résurrection (2e Symphonie), un processus tragique de renaissance (6e Symphonie), du chant de la nuit au retour à la lumière (7e Symphonie), un principe faustien de transformation, de transmutation (8e Symphonie) et, par le chant de la terre retrouvé (9e Symphonie « bis »), une quête infinie, inachevée (10e Symphonie)…

Toutes ces sources sonores ne proviennent-elles que des effluves captés lors des séances dans la cabane à composer ? Bien sûr que non. Comme c’est le cas pour Marcel Proust [1871-1922], ces séquences d’échantillons puisés dans le réel fonctionnent aussi comme des « madeleines », des réminiscences d’enfance, des instantanés de vie, qui sont autant d’aveux à peine travestis puisés dans la biographie du compositeur.

Dans le microcosme de la clôture peuvent se déployer librement les composants de l’alchimie compositionnelle, qui constitueront le macrocosme de la partition : résurgences philosophiques, réminiscences biographiques, plan déplié de l’architecture à bâtir, trituration du piano pour en extraire les accords salvateurs. Et peut-être, pollen fertile de l’instant, quelques particules volées au « mystère de l’instant », fenêtre ouverte, dans cette résidence offerte et complice de la Komponierhäuschen…

Gustav Mahler, feuillet d’esquisse du 1er mouvement de la 4e Symphonie, 1899 © Fondation Bodmer, Genève.