Du Chaos à l’Harmonie : la Clôture Féconde

extrait du livre Du Chaos à l’Harmonie, la Clôture féconde

par Patrick Crispini

L’isolement créateur

« Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse ».

Friedrich Nietzsche [1844-1900], in Ainsi parlait Zarathoustra, Prologue, §5

Si la plupart des artistes, pendant la phase créative, aspirent à un isolement volontaire, une sorte de réclusion librement consentie, d’autres, en revanche, ont besoin de se plonger dans un environnement familier, parfois bruyant et déconcentrant, pour pouvoir mieux déployer leur « bulle » imaginaire :

- Franz Schubert [1797-1828], à l’univers musical si intime, pouvait sans trop de difficultés concevoir ses chefs-d’œuvre entouré de ses bruyants amis dans une taverne autrichienne ;

- Gioacchino Rossini [1792-1868] était célèbre pour pouvoir écrire au milieu du bruit : « La facilité avec laquelle Rossini compose est inimaginable […] Les bruits qui se produisent autour de lui ne le gênent pas, ils l’aident plutôt à composer sa musique. Semblable en cela à Cimarosa, le bruit que font ses amis en causant suscite en lui des idées nouvelles. Au demeurant, je l’ai vu à Rome composer la Cenerentola au milieu du plus grand vacarme. Il priait ses amis de l’aider de cette manière. « Si vous vous en allez, leur disait-il parfois, je manque d’inspiration et d’aide » », note avec amusement Stendhal dans sa Vie de Rossini ;

- Georges Haldas [1917-2010], l’écrivain genevois d’origine grecque, disait ne pouvoir élaborer sa rédaction littéraire qu’immergé dans la salle d’un bistrot où il avait sa table, ses habitudes.

Mais pour la majeure partie des créateurs, la recherche d’un lieu à l’écart du grand barnum social, des contraintes de la vie privée, demeure une priorité constante.

Trouver un espace spécialement dévolu à cette sorte de chorégraphie immatérielle, invisible à l’œil nu, où s’accomplissent secrètement les métamorphoses successives qui, peu à peu, aboutiront à l’œuvre achevée.

Il faut pouvoir s’accorder au diapason du flux créatif, suivre le fil imaginaire dans le labyrinthe intérieur, d’une certaine manière faire tabula rasa : le chemin pour aboutir à l’œuvre livrée – délivrée – ne souffre aucune perturbation extérieure et, quand le monde sensible lentement s’organise en soi en projet cohérent, la moindre présence, même affectueuse, le moindre bruit, insignifiant, banal, est une agression susceptible de l’extirper du processus vital qui le possède.

Cabinet de travail de Montaigne [1555-1612] dans la Tour de la librairie à Montaigne.

Portrait de Montaigne en frontispice d’une édition originale des Essais, Chez Jean Berthelin, Rouen s.d., 1619

Montaigne : la séquestration pour se reprendre à soi-même

C’est peut-être Michel de Montaigne [1533-1592] qui a traduit le mieux ce besoin impérieux : « Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute libre, dans laquelle nous établissons notre vraie liberté et notre principale retraite dans la solitude », confie-t-il vers 1580 à l’un de ses Essais « Sur la solitude » (Essais I, 38). Le philosophe sait de quoi il parle : après s’être abondamment adonné au monde, avec ardeur, avec ivresse, par moult ambassades, devoirs, liens amicaux, il s’est retiré dans la tour de son château, entouré des livres qui forment son horizon. De ce poste, il peut à la fois contrôler l’ouvrage quotidien des gens de son domaine et rassembler son esprit au plus près de la sève de sa pensée.

« Tout lieu retiré requiert un proumenoir. Mes pensées dorment, si je les assis. Mon esprit ne va, si les jambes ne l’agitent. Ceux qui estudient sans livre, en sont tous là. La figure en est ronde et n’a de plat que ce qu’il faut à ma table et à mon siege, et vient m’offrant en se courbant, d’une veue, tous mes livres, rengez à cinq degrez tout à l’environ. Elle a trois veues de riche et libre prospect, et seize pas de vuide en diametre. En hyver, j’y suis moins continuellement: car ma maison est juchée sur un tertre, comme dict son nom, et n’a point de piece plus esventée que cette cy; qui me plaist d’estre un peu penible et à l’esquart, tant pour le fruit de l’exercice que pour reculer de moy la presse. C’est là mon siege. J’essaie à m’en rendre la domination pure, et à soustraire ce seul coin à la communauté et conjugale, et filiale, et civile. »

Michel de Montaigne, in Essais III, 3, 828, 1294

Portrait en buste de Montaigne, estampe de Thomas de Leu [1555-1612] et carte postale en Dordogne [vers 1930].

Un espace à penser libre…

Ce n’est pas n’importe quel lieu. Il en explicite clairement les conditions essentielles :

- concentration et proportions : l’espace doit être mesuré de façon que rien d’inutile ne vienne distraire de l’exercice de la pensée ;

- méditation et mobilité : on doit pouvoir y alterner réflexion et déambulation, d’où l’idée du promenoir (« Mes pensées dorment, si je les assis. Mon esprit ne va, si les jambes ne l’agitent ») ;

- isolement créatif : pour être bénéfique, l’esprit doit pouvoir se libérer des réalités quotidiennes, du temps qui passe, de l’urgence (« Reculer de moy la presse ») et se soustraire des contingences (« …soustraire ce seul coin à la communauté et conjugale, et filiale, et civile).

Dans l’essai « Sur la solitude » il ajoute encore cette précision capitale :

« Il se fault séquestrer et r’avoir de soy » (Il faut se séquestrer et se reprendre à soi-même).

Pétrarque et la source résurgente

« Se reprendre à soi-même » : c’est ce que fit également, deux siècles plutôt, le grand poète humaniste Francesco Petrarca [1304-1374]. Fuyant la Babylone qu’est devenue à ses yeux la cours avignonnaise, inconsolable depuis la mort de sa muse Laure de Sade, il s’est retiré dès 1338 et pendant 15 ans dans l’austère vallis clausa, à Fontaine-de-Vaucluse, près de la source résurgente de la Sorgue, précédant ainsi de plusieurs siècles les pas de René Char [1907-1988] sur ces mêmes rives.

Venu dans cette retraite « moitié libre, moitié contraint », selon son propre aveu, il lui suffit désormais « d’être poète » et bien vite « les muses, revenues de l’exil, habitent avec moi dans cet asile chéri ».

Dans ce lieu austère, il sera, et de très loin, le plus prolifique à l’échelle de l’ensemble de son corpus littéraire et épistolaire. Dans cette séquestration volontaire, il faut d’abord discerner la force des symboles – l’exil, la source, la clôture – pour voir sourdre les mécanismes propices à l’inspiration qui peut ainsi se déployer loin de l’environnement culturel et social obstructif.

Le Corbusier ou le cabanon libérateur

Plus près de nous, Le Corbusier [1887-1965], après avoir consacré l’essentiel de sa vie à dessiner et profiler de vastes espaces qui se veulent propices à un mieux vivre de l’individu immergé dans le collectif, bâtit dès 1952 un minuscule cabanon de 3,66 m × 3,66 m × 2,26 m, sur les rivages méditerranéens près de Roquebrune-Cap-Martin, « en se foutant des règles du Modulor », son « essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine, applicable universellement à l’architecture et à la mécanique ».

Finies les « unités d’habitation de grandeur conforme », les villas blanches, les cités-jardins, les cités radieuses, théorisées et planifiées pour le plus grand bonheur de tous, c’est dans une baraque minuscule à bardage de croûte de pin qu’il connaîtra, comme il le confesse lui-même, l’ultime révélation :

« Là plus rien ne me distrait de la poésie […] Cet espace réduit me libère des espaces ».

En se contraignant à l’échelle du strict nécessaire, l’architecte délivre en lui le potentiel imaginaire.

Lucien Hervé, Le Corbusier dans son cabanon à Roquebrune-Cap-Martin et le cabanon, 1951 © FLCADAGP.

Des rituels de l’isolement

« L’artiste ne peut éprouver un sentiment vrai que lorsqu’il ne s’isole pas, lorsqu’il vit de l’existence naturelle à l’homme. C’est pourquoi celui qui se trouve à l’abri de la vie est dans les pires conditions pour créer » : c’est Romain Rolland [1866-1944] qui rapporte ce mot de Léon Tolstoï [1828-1910] dans son livre consacré au grand écrivain russe.

La nuance est importante : il faut bien comprendre que lorsque l’artiste s’isole dans son atelier, ce n’est pas pour se mettre « à l’abri de la vie ». C’est, au contraire, tout imprégné d’elle, pour pouvoir faire une pause, un tri parmi le bombardement des sollicitations du quotidien, un « arrêt sur image(s) », comme on dit au cinéma.

Le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi résume ainsi l’effervescence de la complexité cognitive qui ne cesse d’envahir l’esprit imaginatif : « S’il fallait que j’exprime en un mot ce qui rend uniques les individus créateurs, c’est leur complexité. […] Ils ont en eux-mêmes des extrêmes contradictoires. Au lieu d’être un individu, chacun d’eux est une multitude ».

Le besoin de « mettre de l’ordre » dans cette profusion induit la nécessité physique d’un repliement temporaire, la nécessité d’un cadre.

Les Nymphéas de Claude Monet, captation de l’impermanence et du reflet mouvant, s’ils repoussent par le format de plus en vaste des supports le cadre formel du tableau, n’en demeurent pas moins circonscrits par la finitude de la toile.

Le psychologue Franck-X. Barron [1922-2002], chercheur réputé sur les questions touchant à la créativité, constate que les créateurs se trouvent continûment sollicités par des forces contradictoires, alternatives ou simultanées, qui cohabitent en eux : « Les génies créatifs sont à la fois plus instinctifs et plus cultivés, plus destructeurs et plus constructifs, parfois plus fous mais aussi résolument plus sains que les autres personnes ».

Le territoire des sollicitations imaginaires réclame un espace délesté des contingences quotidiennes pour pouvoir, peu à peu, prendre forme et s’objectiver dans l’ébauche d’une œuvre concrète.

La recherche d’un isolement créatif n’est pas toujours dépendante d’un lieu circonscrit : « Bien que j’aie un emploi du temps régulier, je prends le temps de faire de longues marches sur la plage afin de pouvoir écouter ce qui se passe à l’intérieur de ma tête. Si mon travail ne se passe pas bien, je m’allonge au milieu de la journée et je contemple le ciel en écoutant et en visualisant ce qui se passe dans mon imagination », révèle Albert Einstein [1879-1955] dans une interview datant de 1947.

Car, répétons-le, l’objet dont il est question ici, c’est le territoire mental, le royaume imaginaire intérieur, où s’esquisse, au milieu de multiples signes possibles, le prototype encore abstrait d’une œuvre potentielle.

« Ce qui n’est pas fixé n’est rien ; ce qui est fixé est mort », note Paul Valéry [1871-1945].

Dans ce lieu de l’isolement créatif, le pollen de l’imaginaire, se posant où il veut, comme il veut, quand il veut, peut féconder l’idée créatrice : l’espace ainsi borné devient le réceptacle des fécondations.

C’est un processus vital : il s’agit donc de bien distinguer l’isolement volontaire et créateur de l’isolement subi ou forcé.

L’enfermement ne peut pas être une privation, un joug annihilant : au contraire, la solitude est le moteur stimulant de l’accouchement créateur : « Sans grande solitude, aucun travail sérieux n’est possible », dira souvent Pablo Picasso [1881-1973].

C’est ainsi que, renouant avec le mode initiatique, de nombreux artistes instituent des rituels complexes, afin de perfectionner leur séquestration volontaire :

- Georges Simenon [1903-1989], dans son immense propriété d’Epalinges, s’enfermant à double tour dans son petit bureau pendant trois semaines avec ses réserves de pipes, sa machine à écrire, ses casiers de fiches minutieusement archivées sur chaque personnage, obligeant ses proches et son personnel à ne plus communiquer avec lui qu’au moment des repas, par la seule entremise du passe-plats, jusqu’à ce que la nouvelle en cours ou la dernière enquête du commissaire Maigret soient achevées ;

- le peintre Balthus [1903-1989], astreignant son épouse japonaise Setsuko, après le long rituel de préparation des pigments et des pinceaux, à une présence silencieuse absolue dans la remise-atelier voisinant la bâtisse du Grand Chalet aux 113 fenêtres et 60 chambres qu’il a acquise à Rossinière ;

- Gustave Flaubert [1821-1880], prostré dans son petit cabinet au fond du jardin normand, hurlant et psalmodiant ses phrases, fouillant les mots dans un corps à corps solitaire, tentant d’en faire jaillir la sève vibratoire (« Je vois assez régulièrement se lever l’aurore (comme présentement), car je pousse ma besogne fort avant dans la nuit, les fenêtres ouvertes, en manches de chemise et gueulant, dans le silence du cabinet, comme un énergumène ! ») ;

- le peintre Claude Monet [1840-1926], levé et couché avec les poules, rendu sur le motif dans son jardin de Giverny conçu selon ses intentions chorégraphiques d’espèces et de couleurs, guettant entre les nymphéas du grand étang, avec son chevalet largement déployé, le prolongement d’un reflet fugace, interdisant à tous de parler ou de pénétrer dans le champ ouvert à son regard, de peur que s’évapore cette mobilité si fragile, si patiemment quêtée ;

- le musicien Erik Satie [1866-1925], devenu à plus de 50 ans le mage et le totem d’une nouvelle génération d’artistes regroupés dans le Montparnasse, sous la houlette de Jean Cocteau [1889-1963], fuyant les salons où sa silhouette excentrique et sa musique (qu’il qualifie lui-même « d’ameublement ») rencontrent un grand succès mondain, regagnant à pied les faubourgs poisseux vers sa chambre misérable d’Arcueil-Cachant, où personne ne sait qu’il vit sans eau et électricité sur une paillasse et compose ces microcosmes sonores sur un piano défoncé et désaccordé.

La maison d’Erik Satie [1866-1925] à Arcueil-Cachant, par © Robert Doisneau, 1945

Santiago Rusinol [1861-1931], le Bohémien, portrait d’Erik Satie dans son « placard » à Montmartre, 1891.

Voici comment le musicien Jean Wiéner, créateur du Bœuf sur le toit et des concerts-salade, admirateur d’Ésoterik Satie, comme tous les Montparnos, décrivit le choc de la première vision du taudis d’Arcueil-Cachant, au moment de la mort du compositeur :

« C’était tragique, absolument tragique : il s’agissait d’une maison en fer à cheval, une espèce de coin. Au deuxième étage il y avait un w.-c. tout à fait public et tout à fait indiscret, et il y avait cette porte qui était la sienne. Nous avons forcé cette porte, et nous sommes entrés dans une chambre misérable. Il y avait un lit de fer sur lequel il y avait des couvertures de la SNCF, pas de draps, et partout une poussière absolument extraordinaire. Nous avons eu l’impression d’étouffer, et nous avons essayé d’ouvrir la fenêtre, mais nous n’avons pas pu y arriver parce qu’il y avait des années de poussière qui la bloquaient. Nous avons regardé un petit peu partout, et nous avons été saisis par la pauvreté, la misère de cet antre. C’était tellement énorme que ce n’était plus de la saleté, on avait l’impression d’être dans une immense toile d’araignée ».

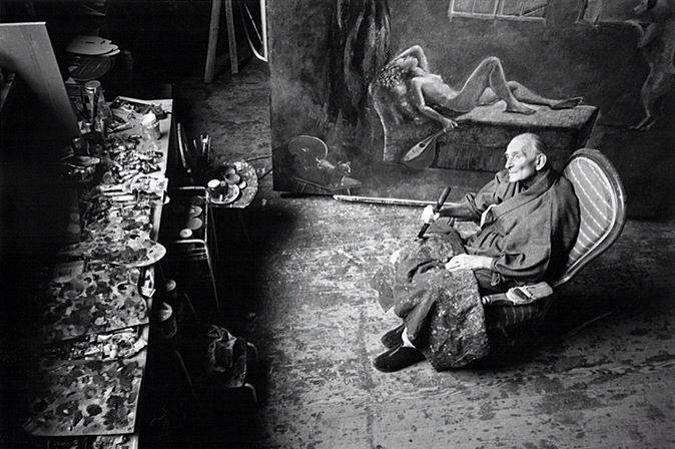

Balthus ( Balthasar Klossowski) [1908-2001] dans son atelier de Rossinière, vers 1999.

En arrière-plan la toile La Jeune fille à la mandoline, ultime toile du peintre laissée inachevée.

« L’atelier, c’est le lieu du travail. Du labeur encore. Le lieu du métier. Ici, c’est essentiel. C’est là où je me ramasse, comme un lieu d’illumination. Je me souviens de celui de Giacometti. Magique, encombré d’objets, de matériaux, de papiers, et cette impression générale d’être dans la proximité des secrets. J’ai beaucoup d’admiration et de respect, d’affection aussi pour Giacometti. C’était un frère, un ami […] Il faudrait dire aux peintres d’aujourd’hui que tout se joue dans l’atelier. Dans la lenteur de son temps. J’aime ces heures passées à regarder la toile, à méditer devant elle. A la contempler. Heures incomparables dans leur silence. Le gros poêle en hiver ronfle. Bruits familiers de l’atelier. Les pigments mélangés par Setsuko, le frottement du pinceau sur la toile, tout revient au silence. Prépare à l’entrée des formes sur la toile dans leur secret, aux modifications souvent à peines esquissées et qui font basculer le sujet du tableau vers autre chose d’illimité, d’inconnu […] C’est toujours la même histoire qui se joue ici ou là, de force et de mystère. Comme un monde ouvert à sa propre nuit. Et où je sais qu’il faut s’attarder pour atteindre »

in Mémoires de Balthus, recueillis par André Vircondelet, © Editions Le Rocher.

On pourrait évoquer sans fin les multiples tentatives d’isolement créatif qui parsèment les biographies intimes des plus grands artistes. L’enjeu est toujours le même : favoriser la résidence intérieure.

Lieux consacrés, lieux sacrés

Un lieu dévolu spécialement à la recherche, à la quête : un espace consacré à l’art. Tel apparaît l’atelier, orienté vers la lumière, où le plasticien s’isole depuis toujours pour déposer et disposer des outils nécessaires à l’élaboration de son œuvre… tel, pour les chercheurs, les scientifiques, le laboratoire, lieu géométrique de l’observation, où l’on s’enferme, entouré des appareils adéquats, pour mieux pouvoir isoler la formule, le virus, l’élément, le processus complexe de la matière physique ou chimique. L’espace se réduit à l’essentiel : rien d’anecdotique ou de matériel ne doit y distraire la concentration, y soustraire la pensée. Chaque objet trouve sa place, sa nécessité, rien d’autre ne doit interférer.

Montaigne, à travers sa vision philosophique de l’espace à penser (voir plus haut), pourtant dénuée de références religieuses, manifeste les trois dimensions propres à la réclusion monastique :

- la chambre (concentration et proportions) se rapproche de la cellule dévolue au moine ;

- le promenoir (méditation et mobilité) correspond à la déambulation circonscrite dans le cloître ;

- la tour (isolement créatif) rappelle le domaine clos du monastère, où peut s’élever la prière.

Dans son ouvrage sur Le Sacré et le profane, le philosophe Mircea Eliade [1907-1986] écrit : « L’espace sacré est consacré par une répétition de l’hiérophanie primordiale, modèle archétypal ayant eu lieu in illo tempore. Cette première consécration a pour résultat de transfigurer l’espace, de le singulariser, de l’isoler de l’espace profane environnant. Mais plus encore, un espace sacré tire sa validité de la permanence de l’hiérophanie qui l’a une fois consacré. Dans cette aire, l’hiérophanie se répète ».

Parlant en particulier de la clôture, il ajoute : « La clôture qui enserre l’espace sacré compte parmi les plus anciennes structures architectoniques connues des sanctuaires. Cette clôture est une frontière entre deux espaces d’un type différent, sacré et profane. Il protège ainsi le profane d’un contact, toujours dangereux si on n’y est pas préparé, avec le sacré. Le seuil permet de franchir la frontière entre les deux mondes. Il est la porte, le chemin vers le monde sacré […] L’espace religieux est un espace de passage entre notre monde et le monde « d’en-haut » […] le lieu est marqué par un ou des signes, qui indiquent sa sacralité. Il est alors consacré par une théophanie ou une hiérophanie, reproduisant l’œuvre exemplaire des Dieux ».

Ainsi le rituel, en trois phases complémentaires, qui relie l’isolement profane du créateur-artiste de celui du religieux-reclus (le confinement dans la chambre ou la cellule, la mobilité dans le promenoir ou le déambulatoire du cloître, l’isolement dans l’espace de la tour d’ivoire/atelier ou du monastère), correspond à un processus progressif d’introspection dont le dessein est de laisser affleurer un substrat imaginaire capable de transcender le conditionnement réel pour atteindre à une création revivifiée.

En ce sens, l’œuvre de l’artiste peut se rapprocher de la prière du mystique : dans les deux cas, il s’agit d’un processus de transformation quasi alchimique, la matière contrainte dans un espace consacré donnant naissance à une nouvelle substance spirituelle. « Tard je T’ai aimée, Beauté ancienne et si nouvelle ; tard je T’ai aimée. Tu étais au-dedans de moi » confie Saint-Augustin [354-430] dans une prière des Confessions (10,27).

Et Bernard de Clairvaux [1090-1153], promoteur de l’ordre cistercien, de préciser : Aucune œuvre n’est possible sans silence et le silence n’a de sens que si son contenu est exprimé par l’œuvre ».

Lieu consacré : lieu sacré. La clôture crée l’espace et le silence, le terreau propice à cette transmutation.

Elle est ce lieu où s’effectuent les actions de grâce et les accouchements esthétiques immanquablement difficiles, presque toujours douloureux. De la cellule à l’accouchement libérateur, l’artiste est livré à une nuit utérine, fœtale, seul face à la progressive complexité des choix qui mèneront, bon gré mal gré, à la naissance de l’ébauche, puis de l’œuvre. C’est au prix de cette fièvre en « jet continu », parfois au sacrifice de leur santé, que certains artistes parviennent au terme du processus créatif : vidés, lessivés, mais délivrés.

Pablo Picasso [1881-1973] dans son studio-atelier, 7, rue des Grands-Augustins à Paris.

À gauche, devant le grand poêle par © Brassaï, 1939. À droite, devant la fenêtre ouverte, 1946.

L’atelier, sanctuaire de l’artiste

Pour celui qui doit fréquemment s’interrompre ou qui se trouve face à une forme très vaste, nécessitant des prolongements durables (une toile de grande dimension, un tableau de pose, un opéra, une symphonie…), il n’y a qu’une seule solution possible : l’atelier, où sont rassemblés les objets nécessaires au travail, où l’on peut reprendre son ouvrage là où on l’a laissé, sans que rien ne vienne, d’aucune façon, s’immiscer dans le processus.

L’atelier, d’une certaine manière, est le sanctuaire de l’artiste : n’y entre pas qui veut.

« Pas besoin de sonner : on n’entre pas dans mon atelier », disait Rodin [1840-1917].

Dans ses conversations avec le photographe Brassaï [1899-1984], Pablo Picasso [1881-1973] précise bien l’interaction qui se produit entre l’espace à créer et le créateur : « Quel que soit l’entourage, l’atelier devient la substance de nous-mêmes, il déteint sur nous, s’organise selon notre nature ».

Ainsi s’opère, insidieusement, mystérieusement, une osmose secrète, presque inviolable, dans l’antre de l’artiste, qui devient, au sens plein du terme, « consacré » au sacerdoce créatif.

Dans la nuit utérine, précédent l’accouchement dont nous avons parlé, l’atelier est devenu le laboratoire intime des métamorphoses, le « cocon » qu’évoque Francis Ponge [1899-1988] : « Le peintre dans son atelier procède à sa métamorphose. Il mue à la façon d’un insecte, ses tableaux étant comme des peaux qui se détachent de son corps. L’atelier avec ses grandes verrières translucides, baignées par le soleil, est le cocon où cette opération peut s’effectuer ».

Opération rituelle, initiatique, où le créateur s’enferme d’abord pour mieux pouvoir ensuite s’exposer.

L’atelier précède la galerie, comme le laboratoire fomente la découverte livrée au grand jour.

Gustave Courbet, L’Atelier du peintre, 1854 © Paris, Musée d’Orsay.

Quand le peintre Gustave Courbet [1819-1877] livre aux yeux de tous son Atelier du peintre en 1855, grande toile de six mètres sur trois, il n’hésite pas à en faire le lieu social et géométrique de l’enjeu artistique au sein d’un monde bourgeois ou démuni, qui ne sait plus déchiffrer les clés originelles de l’acte créateur.

De cette « allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique » (sous-titre de l’œuvre), que nous dit-il ? « C’est l’histoire morale et physique de mon atelier […] Ce sont les gens qui vivent de la vie, qui vivent de la mort. C’est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot, c’est ma manière de voir la société dans ses intérêts et ses passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi. » (lettre à Jules-François-Félix Husson [1821-1889], romancier, critique d’art, défenseur de Courbet, plus connu sous le pseudonyme de « Champfleury », janvier 1855).

Et que nous montre-t-il ? Au centre de la toile, le peintre et son modèle. Sur le chevalet, un paysage de la Vallée de la Loue familier du peintre, que celui-ci est en train de peindre. À ses pieds, un chat blanc, devant la toile, un petit garçon qui observe son travail et, à côté de lui une femme nue de profil qui, elle aussi, regarde le paysage. À gauche se trouve « l’autre monde de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort ». (Courbet dixit). À droite l’aréopage des bourgeois « tous les actionnaires, c’est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l’art » (toujours Courbet dixit). À l’extrême droite, on peut même apercevoir Charles Baudelaire, ami du peintre, lisant, indifférent à ce qui se passe.

Et quel message veut-il nous transmettre ? Dans cette allégorie réelle, le peintre nous désigne, avec son pinceau, le point éloigné d’une source. Seuls le modèle – une femme nue -et un enfant (quels symboles !), semblent captivés. Autour d’eux, une galerie de personnages, nantis ou pauvres, demeurent indifférents.

Le message est clair : seulement compris par la nature « toute nue » et l’enfance encore pure, le peintre montre la voie : sommes-nous capables de retrouver le chemin perdu, prêts à opérer le retour aux sources, à « l’origine du monde » ? Car toute l’œuvre de Courbet ne cesse de nous le rappeler : les nombreux paysages de sources et de cavernes peints par le peintre franc-comtois forment de flagrantes et incessantes transpositions du même thème obsessionnel, que le fameux tableau de 1866, L’Origine du monde, nous révèle crûment : face à cette intimité féminine déployée, cadrée serré, toison moite abandonnée, méticuleusement peinte, posture lascive, jambes écartées, l’homme urbain, l’homme cultivé sait-il encore discerner la beauté originelle, à la source de la vie ?

Gustave Courbet, L’Origine du monde, 1866 © Paris, Musée d’Orsay.

Ce qui est crûment exposé ici n’a rien de pervers : il n’y a pas de vice à regarder en face la « vérité toute nue »… Au contraire, l’obscénité n’est-elle pas plutôt dans le camp de cette société désormais sans repères, dévoyée, où plus personne ne sait voir la beauté « telle qu’elle est ». Message fort, iconoclaste, aussitôt dissimulé : au départ, commande érotique de « connaisseur », la toile passera de mains en mains « sous le manteau » et échouera dans le salon du célèbre psychanalyste Jacques Lacan [1901-1981], qui la cachera sur l’envers d’un paysage anodin, retournant de temps en temps le tableau bucolique pour révéler l’anatomie intime à des amateurs amis triés sur le volet…

L’atelier de Courbet n’est pas seulement le lieu des métamorphoses : il est le creuset de la nuit utérine, de la maternité féconde, il est l’hortus conclusus (le jardin enclos) de la création. Dans le Cantique des cantiques, 4, 12 de la Vulgate, ne lit-on pas ces vers : « Hortus conclusus soror mea, sponsa ; hortus conclusus, fons signatus » (« Ma sœur et fiancée est un jardin enclos ; le jardin enclos est une source fermée »).

À gauche : Orta San Giulio (Piémont), Hortus conclusus, emblème sur un mur du Broletto (Palais communal).

À droite : Speculum humanae salvationis, enluminure, 1450, Meermanno Koninklijke Bibliotheek, La Haye.

Alberto Giacometti [1901-1966] dans son atelier au 46 rue Hippolyte-Maindron.

À gauche : en 1954, par © Sabine Weiss, à droite : en 1957 par © Robert Doisneau.

« C’est un espace compté à partir de moi comme point ou degré zéro de la spatialité. Je ne le vois pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, j’y suis englobé »

Maurice Merleau-Ponty [1908-1961], in L’Œil et l’Esprit.

C’est dans un minuscule atelier de 4,74 m de large sur 4,90 m de long, au 46 rue Hippolyte-Maindron à Paris, au fond d’une impasse au cœur du Montparnasse, que le peintre et sculpteur Alberto Giacometti [1901-1966] va s’installer partiellement dès le 1er décembre 1926, malgré l’inconfort du lieu et des inondations causées par la toiture continûment défectueuse, puis définitivement dès septembre 1945.

« Je ne crois pas exagérer en disant que l’atelier était à bien des égards la coquille de Giacometti, son autre moi, l’essence et le résidu ultime de son apport artistique, peut-être la plus importante et la plus totale de ses œuvres, en même temps qu’un reflet fidèle de son mode de vie spartiate, exigeant et tendu vers un seul but », écrira Michael Peppiat dans son livre Dans l’atelier de Giacometti.

Dans cette « coquille » l’artiste, progressivement se soumet à une ascèse créatrice de plus en plus astreignante, y demeurant des jours entiers à faire, défaire et refaire sans cesse des tentatives de sculptures longilignes, veillant des nuits entières à poursuivre son travail à la lumière d’un simple plafonnier, oubliant de sortir pour manger au dehors ou de se rendre à ses rendez-vous, quêtant « le bavardage des signes dans le silence obstiné des choses », comme le résume si bien Jean-Paul Sartre [1905-1980]dans son texte sur Giacometti (La recherche de l’absolu, in Situations, III).

La clôture, comme espace-laboratoire consacré à la recherche incessante, apparaît ici comme le territoire inviolable d’un secret dont elle est le miroir dans un réel réduit à l’essentiel. Jean Genet [1910-1986], dans L’Atelier de Giacometti, décrit cette retraite intérieure : « Il n’est pas à la beauté d’autre origine que la blessure, singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme garde en soi, qu’il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde ».

Si l’atelier de l’artiste, généralement, reste confiné dans un espace réduit, à l’écart du domicile privé et des obligations sociales, un lieu permettant la concentration quasi exclusive sur le travail créatif, il existe des situations où le créateur, au contraire, refuse la claustration distante pour tenter de donner à son activité une apparence de normalité : le cabinet de travail fait alors partie de la maison. L’artiste soumet tout son environnement et ses proches à un rituel de réclusion, mesuré par des horaires et des contraintes précis.

La chanteuse Mireille connaissait bien ces turpitudes domestiques : son mari, l’écrivain Emmanuel Berl, dans leur appartement du Palais-Royal, avait fait installer un feu tricolore à la porte de son cabinet de travail : quand celui-ci était au rouge, personne n’entrait. Et parfois le rouge durait plusieurs jours !

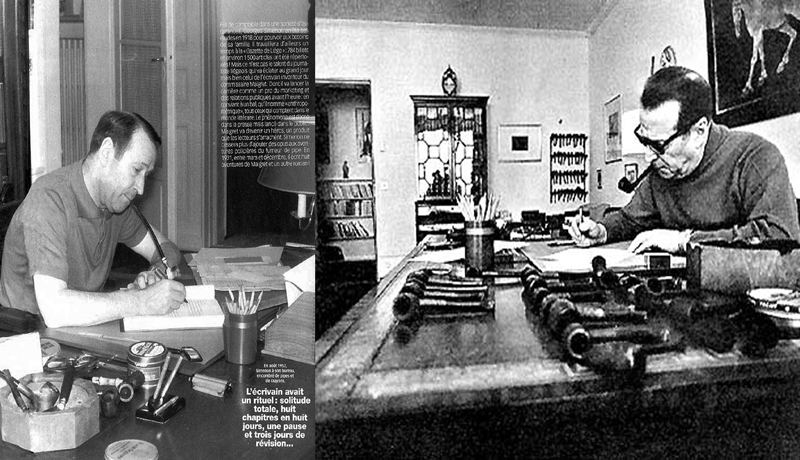

Georges Simenon à son bureau dans la grande villa d’Épalinges, avec cette légende dans Paris-Match (N° 939), 8 avril 1967 :

« Deux douzaines de pipes sur le bureau, quarante autres au râtelier, des calmants contre le trac.

Simenon est « entré en roman ». Sept jours, sept chapitres, point final ».

Nous avons décrit plus haut comment Georges Simenon [1903-1989] « entrant en écriture », claquemuré dans son bureau avec sa machine à écrire, imposait à toute sa maisonnée une communication restreinte aux passages des plats aux heures des repas.

Claude Monet, à Giverny, se levant dès l’aube, exigeait que son andouillette du matin soit prête tous les jours à la même heure avant son départ vers les jardins, que le repas de midi, pris en commun, soit servi à 12 heures pile, afin de ne pas lui faire rater un éclairage particulier dans la lumière des allées. En été 1915, il se fera construire un vaste atelier pour recevoir les immenses panneaux de ses Nymphéas.

Dorénavant c’est l’œuvre qui dicte ses lois : « le cadre » n’est plus son affaire : comment mettre une limite autour de cette l’immanence aux transparences métaphysiques, où seule règne la chorégraphie impondérable du reflet ? L’atelier, lui-même hors-cadre, est devenu le réceptacle d’un rêve à ciel ouvert.

Claude Monet dans son atelier aux Nymphéas à Giverny.

Le flux musical et la cabane à composer

Connaissez-vous un arbre isolé qui voudrait me recevoir, moi et mon piano ?

Ernest Chausson [1855-1899]

Pour les musiciens, la séquestration dont parle Montaigne devient encore plus essentielle : le son étant d’ordre immatériel, vibratoire, l’attention du compositeur doit s’efforcer de demeurer au plus près de son jaillissement intérieur. D’autant qu’un aspect pratique vient sans cesse ralentir ce processus : l’écriture sur du papier à musique est d’essence verticale (les accords, l’harmonie, les barres de mesures, l’orchestration répartie dans les différents pupitres de l’orchestre…), alors que le flux de l’inspiration mélodique est horizontal (contrepoint). La progression du travail est donc toujours empesée par cette dichotomie scripturale.

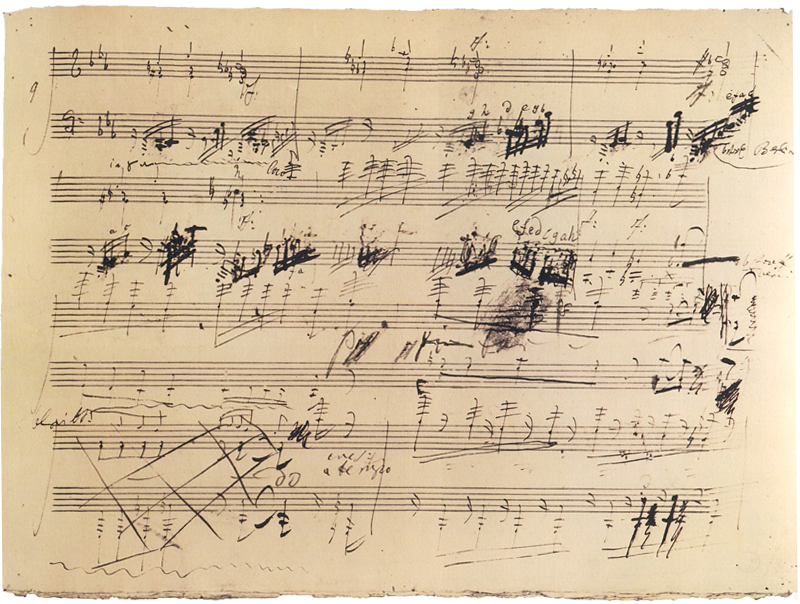

À ce propos, il est bouleversant de voir, lorsqu’on consulte les manuscrits autographes, comment Ludwig van Beethoven [1770-1827] ne cesse de combattre cette pesanteur contrainte, alors que sa verve créatrice va de l’avant et possède plusieurs longueurs d’avance sur sa plume, qui ne parvient pas à suivre… Que fait-il ? Pour ne pas perdre son fil conducteur, il trace fiévreusement des barres de mesures hypothétiques sur des portées encore vides de notes, notant à la hâte la continuité mélodique, la faisant passer de voix en voix, de la main droite à la main gauche pour le piano, abandonnant les autres portées, se réservant de les remplir après coup. Le flux d’abord, pour ne pas perdre la sève. Lire une partition de la main de Beethoven, c’est entrer de plain-pied dans l’effervescence de l’acte créateur : les repentirs, les ratures, les biffures rageuses, les taches d’encre, les dépassements hors des mesures pré-tracées… tout cela témoigne de la lutte de l’esprit avec la matière, le flux créateur imposant sa loi au génie dont il est issu.

Ludwig van Beethoven [1770-1827] manuscrit de la Sonate opus 11, 1er mouvement, mesures 87 et suivantes.

L’artiste, possédé par une œuvre en gestation, doit pouvoir adapter son temps de création aux fluctuations que lui imposent les déplacements, les voyages, pour les musiciens les tournées, les concerts à travers le monde. Mais il faut aussi contourner les contraintes des horaires de la vie quotidienne et, tout autant, celles des vacances en famille, offrant enfin du temps disponible : partout où il va, l’artiste s’efforce de recréer un espace possible, une clôture provisoire, pour le soustraire au monde, hors du cadre habituel.

Gustav Mahler [1860-1911] en sait quelque chose : fuyant Vienne et ses tumultueuses obligations de directeur du Staatsoper et de chef d’orchestre exposé aux vindictes antisémites dont il ne cesse d’être l’objet, il n’a que le temps des vacances d’été en famille pour pouvoir, enfin, composer ses grandes fresques sonores. Entre deux marches expiatrices dans les sites grandioses de ce Tyrol qu’il aime par-dessus tout, à distance raisonnable des multiples résidences où il séjourne avec son épouse Alma (à l’attraction si prégnante), aussitôt arrivé il s’emploie à se faire aménager une Komponierhäuschen (une cabane pour composer), afin de pouvoir concevoir en paix les immenses architectures de ses symphonies.

Maisonnette en pierre rudimentaire à Steinbach au bord de l’Attersee, cabanon en bois à Toblach au pied des Dolomites, petite masure en forêt à Klagenfurt, près de Maiernigg, sur les rivages romantiques du Wörthersee : dans ces cabanes miniatures, à pièce unique, où l’on fera à grand-peine rentrer les pianos du maestro, Mahler part s’isoler dans sa maisonnette peu après son lever vers 6 heures 30, allume maladroitement un petit réchaud à alcool pour réchauffer le lait et préparer le café que la cuisinière du couple s’est efforcée, avec des ruses de sioux, de lui déposer devant la porte en évitant soigneusement qu’il puisse la croiser (Mahler, le matin, ne supporte pas de rencontrer un être humain avant de commencer son travail). Il ingurgite son petit déjeuner sur un banc dehors au milieu des arbres, puis s’enferme pour composer et plus personne n’a le droit de venir le déranger pendant les heures où, tournant comme un lion en cage, il ne cesse de passer de son clavier à sa table de travail pour remplir scrupuleusement les nombreuses portées de ses colossales partitions.

Gustav Mahler en excursion dans le Tyrol et la Komponierhäuschen de Toblach où il venait s’isoler pour composer

Que se passe-t-il, au juste, dans cette cage minuscule, entre deux « jets d’écriture » ? Mahler, on le sait, lit et relit des poèmes, annote quelques passages de livres de philosophie qu’il a emmené avec lui, parfois s’interrompt pour se livrer à la correspondance urgente : mais, le plus souvent, laisse la porte entrouverte pour laisser entrer le bruissement des feuilles, les chants d’oiseaux, l’écho de bruits lointains sur le lac, toute une palette de sons disparates, délestée d’anecdotes concrètes.

La vie, la nature, dépossédée momentanément d’êtres humains, pénètre là en fines particules, filtrée, distancée, suspendue dans l’air, pollen prêt, peut-être, à devenir matériau, élément, cellule, substrat potentiels d’un cosmos sonore en train de prendre forme dans le minuscule cabanon. Dans ces vastes fresques que sont les symphonies mahlériennes, une architecture à la fois formelle et philosophique sous-tend une trame vaste, une sorte de patchwork où s’incrustent, parfois d’une manière insolite, provocatrice, des collages d’éléments « triviaux », qui font partie du flux de la partition et deviennent aussi thèmes porteurs de l’édifice, comme peuvent l’être les imageries des chapiteaux dans le grand vaisseau de l’église romane.

Anecdotiques –des sonnailles de cloches de troupeau, le clairon d’une fanfare de caserne (souvenir d’enfance), un fragment de ländler de brasserie, un rythme de kletzmer ou de valse-musette, des particules de chants d’oiseaux… – ses sons imprègnent la trame patiemment tissée de la grande tapisserie de la composition, ils projettent le programme métaphysique de l’œuvre dans un contexte de vie concrète. La vision démiurgique est d’abord la transfiguration d’une expérience humaine. Zarathoustra ne plane pas au-dessus du monde : il croît parmi les hommes, cherche et souffre, la nature est sa caisse de résonance.

C’est là l’œuvre d’une vie, un travail de Titan (1ère Symphonie), la quête d’une possible résurrection (2e Symphonie), un processus tragique de renaissance (6e Symphonie), du chant de la nuit au retour à la lumière (7e Symphonie), un principe faustien de transformation, de transmutation (8e Symphonie) et, par le chant de la terre retrouvé (9e Symphonie « bis »), une quête infinie, inachevée (10e Symphonie)…

Toutes ces sources sonores ne proviennent-elles que des effluves captés lors des séances dans la cabane à composer ? Bien sûr que non. Comme c’est le cas pour Marcel Proust [1871-1922], ces séquences d’échantillons puisés dans le réel fonctionnent aussi comme des « madeleines », des réminiscences d’enfance, des instantanés de vie, qui sont autant d’aveux à peine travestis puisés dans la biographie du compositeur.

Dans le microcosme de la clôture peuvent se déployer librement les composants de l’alchimie compositionnelle, qui constitueront le macrocosme de la partition : résurgences philosophiques, réminiscences biographiques, plan déplié de l’architecture à bâtir, trituration du piano pour en extraire les accords salvateurs. Et peut-être, pollen fertile de l’instant, quelques particules volées au « mystère de l’instant », fenêtre ouverte, dans cette résidence offerte et complice de la Komponierhäuschen…

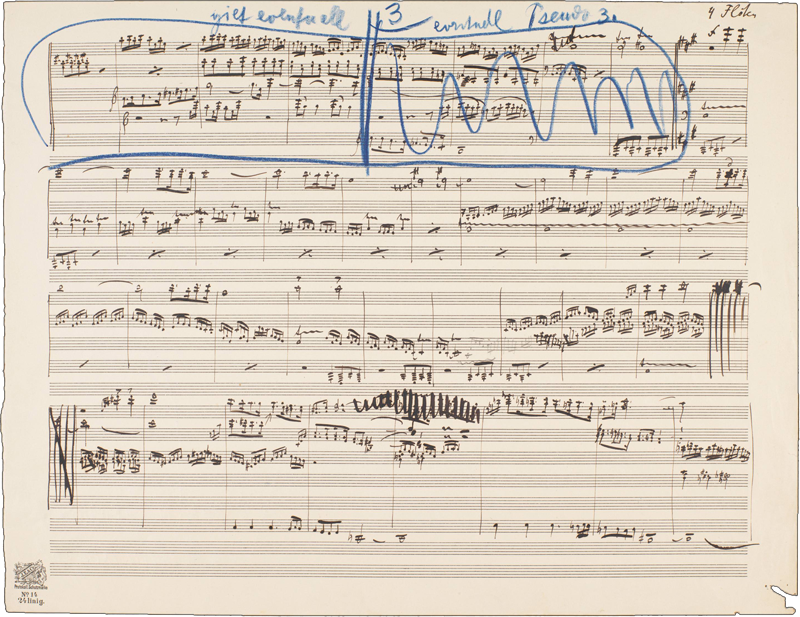

Gustav Mahler, feuillet d’esquisse du 1er mouvement de la 4e Symphonie, 1899 © Fondation Bodmer, Genève.

Dans la seconde partie de cet essai sur la clôture féconde, j’évoque l’œuvre et la personnalité du grand compositeur français Henri Dutilleux [1916-2013]. Mystère de l’instant est le titre d’une de ses œuvres créée en 1989, conçue comme une succession « d’instantanés » baignés dans un substrat philosophique contemplatif que révèle la présence du mot « mystère ». « On dit souvent à propos de ma musique qu’elle a le sens du mystère, c’est valable pour la musique en général d’ailleurs. L’instant, parce que j’avais envisagé d’appeler cette pièce que j’ai écrite pour Paul Sacher, « Instantané », je voulais sortir un peu de cette perspective que j’ai généralement, ce souci de tout relier dans ma mémoire. Je voulais essayer de saisir l’instant. L’instant musical, comme Debussy le fait de façon géniale, on se demande comment une œuvre tient debout, et l’on n’arrive pas à analyser vraiment pourquoi. Chez Debussy, cela défie l’analyse, mais tient merveilleusement debout. Donc, moi, je voulais saisir l’instant… », explique le compositeur au journaliste et critique musical Bruno Serrou dans une interview de décembre 1995.

On ne doit pas sous-estimer, dans la phase créative, l’imprégnation de l’artiste par l’impondérable, l’instantané. Il s’agit peut-être même d’une nécessité impérieuse. La séquestration, dont nous parlons ici, fait office de réceptacle, de lieu d’accueil sensible. Le papier à musique est une plaque photosensible, où peuvent se fixer ou non des particules d’instant constitutives du flux musical.

Le compositeur Henri Dutilleux composant dans sa retraite de La Sage en Suisse (Valais) en 1987.

La maison-cellule ou l’écrin du labyrinthe

Mais la plus étonnante des réclusions est peut-être celle qui consiste à dimensionner son espace de vie à l’aune de son univers intérieur, de faire de son « cadre de vie » un « cadre de l’œuvre ». Seuls n’y seraient dépaysés que les rares visiteurs, admis au compte-goutte. La maison entière devient ainsi l’écrin miroitant de son créateur, réceptacle visible dans le monde réel dissimulant l’invisible laboratoire de son vrai travail créatif, comme l’immense vitrail de la Saint-Chapelle n’a de sens que si l’on comprend qu’il a été voulu par Saint Louis pour contenir la châsse des reliques de la Passion du Christ.

L’artiste, comme Dédale, se bâtit un labyrinthe, où lui seul sait se perdre et se retrouver, dont lui seul connaît les serrures et les clés qui ouvrent l’atelier des songes. Il y dissimule ses zones d’ombre, ses périls intérieurs, il y cache son Minotaure, comme le navire du film de Federico Fellini [1920-1993], E la nave va, détient dans ses soutes la puante solitude d’un rhinocéros, dont personne ne semble comprendre la mystérieuse et étrange raison d’être dans cet univers baigné d’opéra et de civilités mondaines…

Federico Fellini [1920-1993] et le rhinocéros du film E la nave va (Et vogue le navire), 1983.

C’est le cas, bouleversant et si touchant à la fois, de la maison que Maurice Ravel [1875-1937] acquiert en 1921, cherchant depuis pas mal de temps « une bicoque à trente kilomètres au moins de Paris », où il résidera jusqu’à sa mort tragique en 1937. Au Belvédère – c’est le nom de cette étrange et biscornue petite maison surplombant le joli village de Montfort-L’amaury – tout est minuscule.

Les pièces, méticuleusement décorées par ses soins dans un style néo-grec, les objets minutieusement choisis qui ont chacun une place précise (gare à celui qui voudrait déplacer un peigne, ne serait-ce que de quelques millimètres !), le cabinet de travail, tout aussi menu où trône, outre le piano Érard et une petite table de travail, le grand portrait de sa mère, la femme de sa vie.

Miniature aussi, le jardin, avec ses arbustes japonais et son bassin de conte de fée, dessiné par le compositeur lui-même.

Maurice Ravel : la maison du Belvédère à Montfort-L’amaury. Au centre, Ravel avec son chat Mouni.

À gauche : deux vue du jardin japonais. A droite : la maison et le perron donnant sur la rue.

La maison, certes, est proportionnée à sa taille de jockey (il mesure 1,61 m et il en souffre). Pour compenser il impose une silhouette raffinée, se représente dandy à l’extrême, jusqu’à rater ses rendez-vous pour le choix d’un costume ou d’une tenue toujours impeccablement coordonnée. Et, de la même façon qu’il a structuré l’espace à sa mesure, il s’est entouré d’objets mécaniques, poupées, cages à oiseaux, horloges, dont le cérémonial des remontoirs le rassure du risque mortifère d’être envahi par l’ennui, l’ennemi de toujours.

Ravel, la cage dorée de l’oiseau qui, remonté, ouvre le bec, chante et bat des ailes ; Adélaïde, la poupée offerte par la décoratrice Suzanne Roland-Manuel. En toile de fond, portraits de sa mère Marie Delouart [1840-1917] par son oncle le peintre suisse Édouard John Ravel [1847-1920] et de lui-même à 12 ans par Léon Tanzy (1846-1913].

Tous ces engrenages rappellent les jouets des cabinets de curiosités : l’inspiration ravélienne semble caressée par des volutes d’enfance, dont plusieurs de ses œuvres révèlent des traces tangibles : l’Enfant et les sortilèges, Ma Mère l’Oye, Pavane pour une infante défunte… Léon-Paul Fargue [1876-1947], dans son beau livre sur Ravel qualifie le Belvédère de « jouet à surprise […] de maison meublée et compartimentée comme une cabine de bateau, comme un nécessaire à ouvrage, pourvue d’objets précieux pareils à ceux d’une trousse ». À la fin de sa vie ces « manies » confineront au rite obsessionnel.

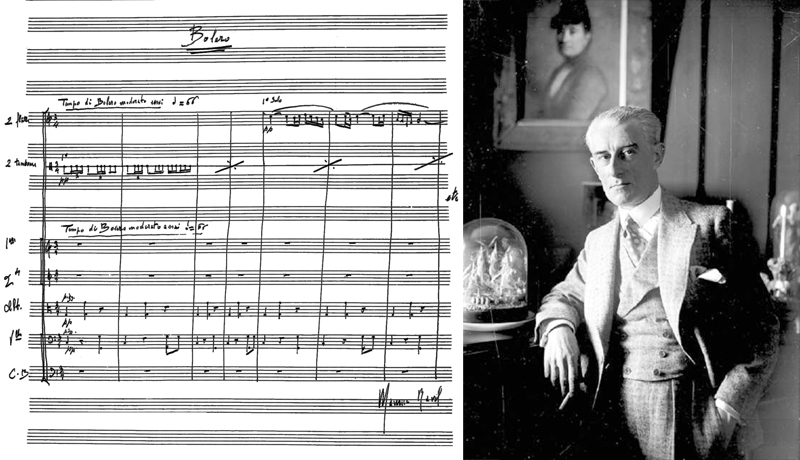

Dans l’Heure espagnole, opéra comique inclassable, il enferme les amants de l’héroïne dans des horloges continûment déplacées par un déménageur sensible aux charmes de celle-ci et l’œuvre commence par un mouvement d’horlogerie intégré dans l’orchestre. Quant à la mécanique bien huilée du Boléro, si elle ne fait pas tic-tac, elle se déploie sans répit comme la muleta du toréador vers sa destinée inéluctable…

À gauche : Maurice Ravel à son piano. À droite : le cabinet de travail avec le piano Érard à Montfort-L’amaury.

Aux murs, portraits de sa mère par Édouard John Ravel [1847-1920] et de lui-même par Léon Tanzy (1846-1913].

Il vit là en célibataire – de sa vie amoureuse, de ses affinités sexuelles on ne sait rien – reçoit peu, que des amis triés sur le volet, qui ne savent jamais où s’asseoir dans la maison, tant l’espace des pièces est restreint, les meubles délicats et menus. Même avec eux, il cultive la distance un peu froide, pincée, l’ironie mordante, l’humour grinçant, entre deux volutes de ses Gauloises qu’il tient entre ses doigts impeccablement manucurés ou laisse pendre à ses lèvres fines.

Mais, tout cela, c’est le jeu de l’apparence : personne n’est dupe. Chacun ressent la tendre délicatesse que ne cesse de masquer une orgueilleuse pudeur contrainte dans des costumes tirés à quatre épingles, que révèle parfois quelque excentricité vestimentaire ou les malicieuses poupées mécaniques, disposées parmi les porcelaines. De son travail, en vérité on ne sait rien ou presque : un cabinet dérobé, comme dans les contes de fée, dissimule aux intrus les partitions en cours. Jamais il ne laissera d’esquisse, aucun signe du travail d’élaboration. Le laboratoire ravélien est invisible à l’œil nu : chacun de ses manuscrits est livré « clé en main » : écriture définitive, sans trace d’hésitation, de rature, de repentir…

Et pourtant, Ravel n’enfantera jamais qu’au prix d’un labeur lent, proscrit, d’efforts qui lui coûtent, que de régulières et salutaires promenades solitaires dans la forêt voisine viennent apaiser un instant.

Seule compte l’œuvre achevée, dans sa perfection.

Le catalogue est modeste en quantité : il compte 86 œuvres originales, 25 œuvres d’autres auteurs orchestrées, réduites ou transcrites, mais chacune marque un chef-d’œuvre unique, chacune est un défi jamais répété. Ravel ne fabrique jamais deux fois la même montre : la mécanique est trop subtile pour pouvoir être reproduite.

Même le Boléro – provocation suprême, concentration jusqu’à la nausée de « tout ce qu’il ne faut pas faire » en classe de composition (un seul thème, pas de contrastes de nuances ou de rythme, un seul grand et immuable crescendo, une seul tonalité de do majeur (sauf quelques mesures « géniales » en mi bémol à la fin, quand le train, à toute puissance, est précipité sur le mur final) est un ressort implacable, forcené.

« Au fou ! » s’écriera une auditrice le soir de la création, à quoi Ravel aurait murmuré « Celle-là, elle a tout compris ». Et quand on lui demandera quelle est, à ses yeux, son œuvre maîtresse, il répondra : « Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro, voyons ! Malheureusement, il est vide de musique ».

Maurice Ravel, début du Boléro, manuscrit autographe – Ravel à Montfort-L’amaury par Boris Lipnitzki, vers 1925

Le compositeur pose devant son piano avec ses miniatures sous cloches de verre et le portrait de sa mère en arrière-plan.

Boléro est, au sens plein du terme, une machine infernale : sa minuterie est réglée pour exploser à l’heure dite, camouflée par la suavité mélodique d’un joli thème volontairement un peu niais…

Une déflagration, dans le magasin d’automates qu’est devenu le monde moderne.

Un travail d’orfèvre, au nez et à la barbe des bonnes âmes de la musique, des confrères, des académies.

Et, au passage, une vengeance savourée froide à l’endroit de ces « Messieurs du Prix de Rome » qui, à cinq reprises, le laissèrent sur la touche, lui et ses merveilleuses cantates mythologiques.

Et puis quel plaisir, au passage, de pouvoir se payer la tête de quelques chefs d’orchestre, ces empêcheurs de composer en rond, ces despotes encombrants et vaniteux qui se permettent de prétendre savoir mieux que l’auteur ce qu’il y a dans la partition ! Avec ce mouvement qui « marche tout seul », plus besoin de baguette : Toscanini, qui crut bon de devoir diriger l’œuvre à toute berzingue, en présence du maître, en prit pour son grade : Vous ne comprenez rien à ma musique. C’était le seul moyen de la rater complètement »

Ce Boléro, c’est tout Ravel : un jeu de construction, une horloge à remontoir, un coup de poker !

Cela l’aurait sûrement amusé de voir ce petit jouet de terroriste devenir peu à peu un succès international, l’œuvre classique la plus jouée au monde, la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) dépendre, en grande partie et pendant des années, des colossaux bénéfices des droits d’exécution générés par cet objet musical inclassable. Sans parler des rocambolesques escroqueries complotées par les ayants-droits successifs…

Le plus drôle, dans cette histoire, c’est que l’enfant n’avait pas été désiré. Fin 1927, la belle (et richissime !) danseuse Ida Rubinstein [1885-1960] lui avait passé une commande d’un « ballet de caractère espagnol » pour le prochain gala de sa Compagnie, prévu à l’Opéra de Paris en novembre 1928. Ravel lui avait proposé d’orchestrer des pièces d’Iberia d’Albeniz, ficelant le tout autour du titre de Fandango. Un bon exercice (il aime orchestrer, c’est sa marque de fabrique), et pas besoin de se creuser la tête pour trouver une idée. Il commence même à s’y atteler, mais voilà que des problèmes de droits empêchent le projet d’aboutir.

Entre temps, il y a la grande tournée de Ravel « super star » aux Etats-Unis. Et le temps – son autre ennemi -a galopé : nous sommes en août 1928, le compositeur, comme toujours, passe ses vacances dans la maison familiale de Saint-Jean-de-Luz. Ce matin-là, il s’est jeté à l’eau pour une de ces baignades revigorantes, comme il les aime. De retour sur la plage, il est guilleret : pendant sa brasse coulée un petit thème s’est mis à trotter sous son bonnet de bain. Rentré à la maison pour l’apéritif, il le joue négligemment sur le vieux piano avec un seul doigt : « Des fois que ça marcherait comme pour la Madelon », aurait-il alors marmonné.

à gauche : Maurice Ravel sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, 1920 © BnF

Ravel avec Hélène Jourdan-Morhange et Ricardo Viñes sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, 1923 © BnF

Pour marcher, ça va marcher ! Ce « joke », comme on dit aujourd’hui, va devenir un « must ».

« Quel bon tour j’ai joué au monde musical ! », dira-t-il un jour, se réjouissant comme un enfant d’avoir berné tout le monde avec ce « machin »… Mais, vu le succès rapide, le triomphe mondial – qui le sidère lui-même –tranchant comme l’acier, il se sentira obligé de préciser quelles étaient ses intentions dans une interview au Daily Telegraph en 1931 : « Je souhaite vivement qu’il n’y ait pas de malentendu au sujet de cette œuvre. Elle représente une expérience dans une direction très spéciale et limitée, et il ne faut pas penser qu’elle cherche à atteindre plus ou autre chose qu’elle n’atteint vraiment. Avant la première exécution, j’avais fait paraître un avertissement disant que j’avais écrit une pièce qui durait dix-sept minutes et consistant entièrement en un tissu orchestral sans musique – en un long crescendo très progressif ».

Un « tissu orchestral sans musique »… Comme toujours : lucide et franc du collier !

Mais quel « tissu » ! « L’emballage, mon cher, tout est là », disait-il à Manuel Rosenthal [1904-2003]. C’est la sauce orchestrale qui fait tout : le secret du chef réside dans le tour de main, le génial savoir-faire de l’orchestration. Pour le reste, motus et bouche cousue : le travail en cuisine, personne ne le verra, la recette escamotée, le dosage des ingrédients : mystère et boule de gomme. Affaire de tour de main… de caisse claire et d’endurance : une apparente simplicité, mais une virtuosité folle. Circulez, il n’y a rien à voir !

Quand les visiteurs arrivent à Montfort-L’amaury, ils trouvent un bureau immaculé, sans une feuille qui traîne, et le couvercle du piano est fermé… « Comme toujours, rien ne traîne dans le bureau de Ravel qui met un point d’honneur à n’y laisser nul signe de travail, décrit Jean Echenoz dans son fascinant livre sur Ravel. Ni crayon, ni gomme ni papier réglé sur sa table ou, sous le portrait de sa mère, sur son piano Érard toujours fermé quand vient du monde — rien dans les mains, rien dans les poches ».

Ici la séquestration n’est pas une mise à l’écart volontaire : Ravel ne veut pas objectiver un territoire propre à son univers créatif intérieur, un domaine réservé, où tout demeurerait prêt, disponible, à portée de main, abandonné, entre deux séances d’écriture, dans le désordre habituel d’un atelier d’artiste.

Pour cet écorché vif, songeur insomniaque, horloger méticuleux, tout doit demeurer, en tout temps, sous son contrôle, y compris l’apparente sérénité de la normalité avec laquelle il s’emploie à éloigner les fantômes de ses abîmes et imposer un pacte de non-intrusion à ses amis et visiteurs occasionnels.

Un « climat d’enfance », de félicité domestique, paisible et ordonnée, est le paravent derrière lequel, en ombres chinoises, se profilent les silhouettes de ses personnages, les fantasmagories des sortilèges qu’il enferme dans les vitrines de ses étranges objets hétéroclites.

Montfort, castel à tourelle de « contes de nourrice », il l’a voulu à sa taille : labyrinthe miniature, étroits corridors, escaliers en tourniquet, placard escamoté, rien ne révèlera jamais la présence du Minotaure.

Dans cette « maison de poupée », sa pensée créative – toujours menacée par l’ataraxie, l’ennui dévastateur – peut se déployer, lentement, à sa guise, échafauder ou renoncer, sans pour autant s’évaporer.

« La vue très vaste se trouve cernée par la ligne des collines à l’horizon », fait-il observer dans son Esquisse autobiographique de 1928, à propos de sa maison.

Et c’est encore lui qui ajoute cette précision décisive : « La pensée ne fuit pas, ne s’échappe pas. Elle s’évade mais revient comme si le paysage la renvoyait. Une douce paix, bien faite pour la méditation, plane sur tout cela ». Ravel, poursuivi par la terreur sourde d’être séquestré en lui-même, s’est créé de toute pièce (de toutes pièces !) une maison-cellule capable de conjurer cette peur, comme dernier rempart avant le gouffre, en lui donnant l’apparence trompeuse d’une villégiature empreinte de mesure et de quiétude.

Sa maladie, son mal être, il en connaît depuis longtemps tous les symptômes. Et, par-dessus tout, le plus périlleux, qui ne cesse de le menacer, qui n’a pas de nom et dont aucun traitement ne vient à bout : la terreur panique de basculer, insensiblement, sans retour possible, vers le vide (cette clôture irréversible dans laquelle il finira tout de même par être emmuré vivant, à la fin de sa vie, malgré une opération de la dernière chance tentée sur son cerveau, ne pouvant presque plus écrire, ni des mots ni des notes de musique, ni parler intelligiblement, ni accomplir les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne, mais demeurant jusqu’au bout conscient de tout, lucide dans un cauchemar atrocement éveillé).

De là, le mobilier de chinoiseries, le jardin japonais aux arbres minuscules, les motifs de décoration peints de ses mains ; toute la batterie d’instruments d’entretien, de toilette ; le confort moderne, qui ne laisse rien au hasard, aucun grain de poussière, ni le moindre poil disgracieux sur son visage soigné.

Chaque élément fait partie d’une chorégraphie contrôlée au métronome.

Mais ce décor, en vérité, est une casemate sur le champ de sa bataille intérieure livrée contre la neurasthénie : Ravel, à aucun prix, ne doit se laisser submerger, ne doit sombrer. Sa citadelle de conte pour enfant, où s’opèrent en secret les métamorphoses, Ravel l’a voulue « réglée comme du papier à musique » : une partition dont lui seul maîtrise le déchiffrement.

Ravel composant à son piano. À droite : page du manuscrit de La Valse, version préparatoire pour piano, 1919

et Camille Claudel [1864-1943], La Valse, sculpture en bronze vers 1888 @ Musée Rodin, Paris.

Du chaos à l’harmonie, un chemin vibratoire

…un système initialement chaotique de particules atteint un état ordonné

grâce aux collisions mutuelles. Du chaos primitif est né un ordre d’horloger !

André Brahic [1942-2016], in Enfants du soleil, 1999

On pourrait évoquer d’autres rituels d’enfermement qui visent tous au même but : créer une bulle autour de soi, afin de ne pas laisser s’échapper les éléments qui ont donné naissance à un nouveau processus créatif… et de ne pas les perdre en cours de route.

On s’enferme avec un mot-clé, une phrase annonciatrice, un ou plusieurs personnages à constituer ou retrouver, un trait esquissé, un modèle, une association de couleurs capable, peut-être, de faire naître un projet, une toile. On s’enferme parfois avec une simple sensation, une intuition, dont la fragilité est telle qu’un rien pourrait la faire s’évaporer, disparaître à jamais. On s’enferme même sans rien d’autre qu’avoir à mener le combat terrible avec la feuille blanche, avec le vide.

L’atelier fait figure de matrice : l’œuvre qui en émane parfois, au prix d’efforts inouïs, en est imprégnée, comme l’artiste lui-même qui y projette son geste créatif et sa chorégraphie intérieure.

La séquestration devient alors sacrifice : le mot, issu des termes latins « sacrum facere », signifie « faire ou rendre sacré ». Les murs de l’atelier, repères visibles d’une quête invisible, comme le Temple pour la prière, contiennent les formules inlassablement remises sur le métier d’un tâtonnement divin.

Après tout, la réclusion de l’artiste dans un espace consacré ne représente peut-être qu’une réaction quasi instinctive de protection face au risque de la confrontation à la complexité du monde, à l’impossibilité de circonscrire un objet créatif face au chaos du monde.

Mais de quel « chaos » parlons-nous ? Le mot provient du sanscrit kha (cavité) et du grec ancien Χάος / Khaos, qui signifie « faille, abîme », à partir du verbe χαίνω / kainô, « béer, être grand ouvert ».

D’après Hésiode, Gaïa, la Terre chez les Grecs, en est directement issue, comme dans l’hindouisme le mot du sanskrit Gayatri figure la mère de toutes les créations, de Ga (ce qui chante, hymne) et yatri (la protection).

Cette chorégraphie initiale, que rapporte Hésiode dans sa Théogonie, le grand mythologue et anthropologue Jean-Pierre Verlan, spécialiste de la Grèce antique, la développe ainsi : « À l’origine, se trouve Chaos, gouffre sombre, vide aérien où rien n’est distingué. Il faut que Chaos s’ouvre comme une gueule (Xáoç est associé étymologiquement à Xáσμx : ouverture béante, Xáiνω, Xáσxῳ, Xáoμῶμa : s’ouvrir, béer, bâiller) pour que la Lumière (aithèr) et le Jour, succédant à la Nuit, y pénètrent, illuminant l’espace entre Gaia (la terre) et Ouranos (le ciel), désormais désunis. L’émergence du monde se poursuit avec l’apparition de Pontos (la mer), issu, à son tour, de Gaia. Toutes ces naissances successives se sont opérées, souligne Hésiode, sans Eros (amour) : non par union, mais par ségrégation. Eros est le principe qui rapproche les opposés — comme le mâle et le femelle — et qui les lie ensemble. Tant qu’il n’intervient pas encore, la genesis se fait par séparation d’éléments auparavant unis et confondus (Gaia enfante Ouranos et Pontos) ».

Jean-Pierre Vernant [1914-2007], in Du mythe à la raison,

La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque, Annales, 1957.

Toute mythologie est à la fois métaphore et parabole d’un substrat ontologique, transposé dans un mode à la fois symbolique et dramaturgique, qui permet au récipiendaire avisé d’y déceler des valeurs morales, existentielles, capables d’orienter et de guider sa proche recherche, de lui accorder une signification intemporelle, transcendantale. Le chaos, dont il est question ici, s’intègre dans une cosmologie des origines du monde : à partir d’une confusion initiale, d’une béance encore ouverte s’ouvrent toutes les potentialités physiques et cosmiques. L’homme est placé face à la masse indistincte, chaotique, confronté aux forces conflictuelles, à la complexité profuse (en ébullition) du monde. Pour sa survie, s’il veut s’en extirper, il va lui falloir accepter un lent processus de transformations progressives vers un univers structuré, à la fois contraint et réajusté par de justes proportions : on peut parler d’un travail de renaissance de l’homme sur lui-même, passant par différents stades du chaos à l’harmonie, vers un équilibre que lui suggère l’enseignement des figures symboliques, particulièrement transmises par les divers rituels initiatiques.

La formule attribuée à Lavoisier « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » fait ici écho à celle d’Anaxagore de Clazomène, notée vers 450 avant J.-C., affirmant que « rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ».

Dans ce processus de transformation, le mot « harmonie » prend toute sa signification profonde : dérivé du grec harmottein (assembler, réajuster), l’étymologie rend sensible l’idée contenue d’emboîtement, de joint, de jointure. Des éléments confus, disparates, vont devoir à nouveau s’ajuster en vue d’une stabilité retrouvée.

« Ce qui s’oppose coopère, et de ce qui diverge procède la plus belle harmonie, et la lutte engendre toutes choses » dit Lao Tseu, à propos de l’usage de l’arc. Il n’y a donc pas d’harmonie sans conflit, sans divergence préalable. De même, dans l’énoncé de la pensée, la concordia est par essence discors.

La rhétorique classique s’en est souvenue, imposant dans la dissertation – directement issue de la disputatio médiévale – le schéma dialectique de la thèse – antithèse – synthèse.

On retrouvera cette dynamique de la contradiction au cœur de la triade dialectique chère au philosophe Friedrich Hegel [1770-1831] : « Aristote a exprimé d’une façon tout à fait définie le sens de cette trinité. Ce qui est parfait, ce qui a de la réalité, l’a dans la trinité : commencement, milieu, fin […] Chaque chose est : a) être, simple ; b) différence, diversité ; c) unité des deux, unité dans son être autre. Sans cette trinité, la chose est détruite, elle devient une fiction imaginée, une abstraction » (Cours d’histoire de la philosophie)

La contradiction « chaotique » est donc bien le préalable nécessaire à la reconstruction de l’équilibre.

C’est ce que nous dit au IIe siècle après J.-C. le néo-pythagoricien Nicomaque dans son Arithmétique : « L’harmonie est universellement le résultat de contraires : car elle est l’unité du multiple, l’accord des dissonances ».

Pour les pythagoriciens le nombre est le principe fondateur de toute chose (arithmétique).

Combiné avec d’autres nombres, il crée les proportions (géométrie). Les intervalles sonores étant eux-mêmes des proportions dans l’échelle des fréquences (gamme), les nombres s’expriment donc aussi par les sons, qui en représentent la transcription vibratoire dans l’univers. Dans cette vision cosmogonique cohérente, le monde « vibre » donc dans sa totalité, et la musique devient ainsi l’art suprême d’ordonner les sons, de les accorder, pour que de leurs dissonances initiales (chaos) se recrée peu à peu l’équilibre divin des consonances (harmonie). C’est ce que transmettrons, dès la Grèce antique et jusqu’aux Lumières du XVIIIe siècle, toutes les traités sur l’origine du monde, et qui sera au cœur de la théorie antique du quadrivium (arithmétique, musique, géométrie, astronomie) dans l’enseignement médiéval et humaniste : la musique, après l’arithmétique, occupant la seconde place dans la hiérarchie des arts libéraux.

Plus près de nous, la notion, plusieurs fois employée dans cet essai, de « nuit utérine » évoque, elle aussi, cette (re)conquête d’un équilibre vibratoire perdu, à partir d’une réévaluation physiologique, psychologique, neurobiologique et psychanalytique de la période prénatale de l’enfantement, de la grossesse intra-utérine, du lien à la mère, qu’il serait trop long de développer ici.

Insistons simplement sur l’aspect phonique, vibratoire, dont nous venons de parler, et qui fut l’objet des recherches de l’audio -psycho-phonologue Alfred Tomatis [1920-2001], initiateur d’une méthode de rééducation fonctionnelle par les sons.

Dans son livre, précisément intitulé La Nuit utérine, il rappelle l’importance des enjeux : « La mère fait son enfant, lui donne un nid en elle-même, le nourrit, le prépare à la vie par un dialogue, fait de tous les contacts qu’elle peut avoir avec lui; la communication sonore en est le principal. La mère se révèle au fœtus par tous ses bruits organiques, viscéraux et surtout par sa voix. L’enfant tire toute la substance affective de cette voix qui parle… Il en est imbibé, imprégné […] À la naissance, on assiste à un véritable accouchement sonique. Les deux premiers étages de l’oreille du nourrisson, l’oreille externe et l’oreille moyenne vont devoir s’adapter aux impédances de l’air environnant, tandis que le troisième étage que représente l’oreille interne garde son milieu liquidien… »

Et il ajoute : « L’homme est une inclusion dans l’univers, un cristal aux mille et une facettes, capable de réfléchir les informations qui lui sont offertes mais qui sont si nombreuses qu’on peut à peine les dénommer. Elles convergent jusqu’à former une idée qui dépasse l’entendement de certains, réveille celui de quelques-uns et suscite un trait de génie chez ceux qui disposent de ce que j’appelle la « capacité d’écoute ».

Faite d’une conduite instinctive, allumée par l’étincelle de l’idée, elle doit être soutenue par une longue réflexion et une adhésion permanente. Elle est ainsi capable, grâce à une réminiscence intime, de renouveler l’impulsion initiale. Les lois fondamentales se cristallisent alors en des formulations qui n’ont même pas besoin du support de la langue pour s’exprimer – dans des universaux comme les mathématiques ou la musique ».

« Capacité d’écoute », « conduite instinctive allumée par l’étincelle de l’idée » : la nuit utérine est un logos, un préalable biologique, une préfiguration cellulaire de ce que sera, dès l’expulsion de l’être-né, le processus de mise en œuvre de la vie, corporalité singulière de l’individu en devenir immergé hors de la mère dans le corps social, confronté à son fonctionnement biologique.

Peut-on dire, pour autant, qu’il y a continuité, comme l’affirme Sigmund Freud [1856-1939] dans Inhibition, symptôme et angoisse :v « Vie intra-utérine et première enfance sont bien plus un continuum que la césure frappante de l’acte de la naissance ne nous laisse le croire. L’objet maternel psychique remplace pour l’enfant la situation fœtale biologique. Nous ne devons pas oublier pour autant que dans la vie intra-utérine la mère n’était pas un objet, et qu’en ce temps-là, il n’y avait pas d’objets » ?

Quoiqu’il en soit, dans la clôture maternelle intra-utérine se joue l’énoncé d’un processus vers l’expulsion vers la lumière qui rejoint celui du mouvement vital, créatif, du chaos vers l’harmonie, que transposent sous des formes et concepts divers les allégories et mythologies archaïques.

Transposée à l’échelle d’une existence, c’est le destin d’un parcours de vie qui se retrouve ainsi déterminé, du cri primal issu de la nuit utérine, vers la lente conquête d’un langage, d’une identité sociologique : un enjeu majeur, l’œuvre d’une vie.

La posture d’enfermement, d’isolement, n’est-elle pas, face au chaos, une ébauche de solution pour tenter d’éviter le risque la submersion ? La clôture, dès lors, le territoire utopique mais circonscrit d’une tentative salvatrice pour l’artiste, de recréer l’espace inviolé de la nuit utérine ?

Face au chaos : le sel de l’utopie

« Il n’existe pas un homme sur la terre qui ne soit susceptible d’être secouru par un architecte »

Claude-Nicolas Ledoux

Nous avons rappelé à quel point l’arithmétique et la musique s’enseignaient conjointement dans la théorie antique, au sein des arts libéraux. Mais, en troisième position, venait la géométrie, projection dans l’espace du nombre et du son.

Le savant moine dominicain Vincent de Beauvais [vers 1184-1264], dans son Speculum doctrinale de 1245 (Miroir de la doctrine ou science rationnelle) résume les choses ainsi : « La multitude discrète en soi appartient à l’arithmétique. La multitude discrète en relation est la matière de la musique. La grandeur immobile est la matière de la géométrie, la grandeur mobile, celle de l’astronomie. Voici donc les quatre espèces mathématiques. L’arithmétique traite des nombres, la musique, de la proportion, la géométrie, de l’espace, l’astronomie, du mouvement. L’élément de l’arithmétique est l’unité, celui de la musique, l’unisson, celui de la géométrie, le point, celui de l’astronomie, l’instant. C’est pourquoi, l’arithmétique est la science des nombres. La musique est l’harmonie de plusieurs sons dissemblables se réunissant en un tout. La géométrie est la discipline de la grandeur immobile et la description contemplative des formes. L’astronomie est la discipline de la grandeur mobile ».

Quant à l’architecture, à travers ses utopies, donnant corps et structures, cadre et habitat à « la description contemplative des formes », elle s’est elle-même projetée, parfois, dans la transcription du mouvement du chaos vers l’harmonie, dont nous évoquons ici quelques aspects philosophiques.

Claude Nicolas Ledoux, Saline Royale d’Arc-et-Senans. En haut, vue aérienne actuelle.

En bas : Plan général de la Saline de Chaux, in L’architecture considérée sous le rapport de l’art,

des mœurs et de la législation, tome Ier, 1804 © Bibliothèque nationale de France.

C’est le cas de La Saline Royale d’Arc et Senans, chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux [1736-1806], architecte visionnaire des Lumières, manufacture destinée à la production de sel, créée par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779, dix ans avant la Révolution Française.

En quoi cette réalisation tout-à-fait exceptionnelle, prodigieusement novatrice, transcrit-elle ce programme philosophique ? Il suffit, pour le comprendre, de se trouver, face au bâtiment d’entrée, qui protège et donne tout à la fois accès à l’enceinte du domaine dessiné par Ledoux.

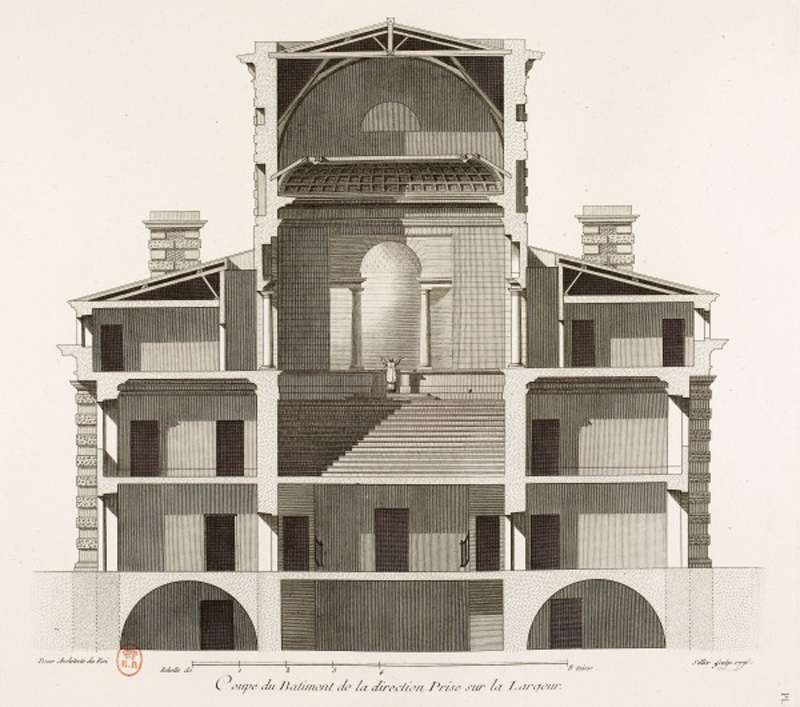

Nommé en 1771 « commissaire aux salines de Lorraine et de Franche-Comté », Ledoux reçoit du roi Louis XV une commande visant à bâtir une usine monumentale à Arc-et-Senans, destinée à la production de sel, qui doit répondre à trois exigences essentielles : planifier au mieux un territoire situé à proximité d’une source d’énergie importante (la forêt de Salins), réaliser des bâtiments satisfaisant à des normes d’exploitation industrielle, imaginer une architecture qui concilie les exigences d’une entreprise royale avec le développement d’un habitat ouvrier. Surpassant très vite les conditions initiales de la commande, Ledoux va concevoir une cité idéale, organisée selon un diagramme circulaire, conciliant sa maîtrise d’architecte avec une vision métaphysique acquise auprès de la fraternité maçonnique, à laquelle il a adhéré.

Mais c’est sous Louis XVI que débutent les travaux, la première pierre posée en 1775, l’exploitation démarrant dès 1779. L’ensemble est prodigieux d’équilibre et de proportions : bâtiments des activités techniques (tonnellerie, forge) alternent avec les demeures d’habitation des ouvriers, disposés en un demi-cercle de 370 mètres de diamètre, séparés les uns des autres pour éviter les risques d’incendie.

La circulation y est inscrite dans la forme pure du diamètre « comme celle que décrit le soleil dans sa course », orienté vers l’est lors du solstice d’été et, inversement, à l’ouest vers le coucher de l’astre lors du solstice d’hiver, le clocher de l’église de Senans à l’horizon participant à cet axe symbolique.

Sur la partie rectiligne du demi-cercle sont disposés les ateliers d’extraction du sel (ou bernes) qui alternent avec des bâtiments administratifs, au milieu desquels trône la maison du directeur, au centre du diamètre, à la fois organe de gestion faîtier célébré par un escalier monumental et Temple spirituel (on y trouve une chapelle), vers lequel convergent les allées rayonnantes qui traversent la grande cour centrale et soulignent la philosophie solaire du site. Un fronton triangulaire, percé d’un oculus circulaire figurant l’emblème maçonnique de l’œil omniscient, surplombe l’édifice, est soutenu par six colonnes à bossages, alternant tambours ronds et cubiques, faisant ainsi dialoguer en élévation le cercle et le carré dans une symbiose géométrique et architectonique, cependant que la lumière vient y parachever l’équilibre souverain.

Grâce à l’orientation, savamment étudiée, du bâtiment, l’oculus de la façade laisse les rayons du soleil pénétrer dans la chapelle à l’heure solaire vraie de 10 heures 20 le matin et, au solstice d’hiver, lorsque le soleil est au plus bas de sa course, éclairer l’autel placé en haut des marches…

Une organisation hiérarchique assez sophistiquée permet aux ouvriers et à leurs familles d’y accéder. Des jardins individuels destinés à la détente et au repos des ouvriers sont prévus dans la proximité de la cité.

Claude-Nicolas Ledoux, Saline Royale d’Arc-et-Senans. coupe du bâtiment de la direction prise sur la largeur,

in L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, tome Ier, 1804 © BnF.

Maison du directeur, siège du pouvoir politique et spirituel : sur la gravure, on voit au centre un prêtre célébrer le culte.

Comme l’observe l’écrivain Jean Verdun, lors d’une visite en 1984, la Saline est « aussi personnelle à Claude Nicolas Ledoux que Don Juan l’est à Mozart ou Don Quichotte à Cervantès […] Le lieu tout entier dégage un climat particulièrement propice à la réflexion et très voisin de celui que l’on va chercher dans un temple. Comme il s’agit d’une usine selon le mot de Ledoux lui-même, le qualificatif de sacré semble mal approprié […] Et pourtant ! Par la dimension qu’y prend l’Homme, la Saline d’Arc-et-Senans se sacralise. Ledoux l’a dotée de colonnes et cela lui fut reproché, les colonnes devant être réservées aux temples des dieux ou aux palais des rois. Au centre de ce cercle, dont une moitié seulement a été tracée, qui n’éprouve cependant aujourd’hui le sentiment que l’Homme se dépasse lui-même ? Ledoux a eu l’audace d’écrire : « Est-il quelque chose que l’architecte doive ignorer, lui qui est aussi ancien que le soleil ? »

Dans cette enceinte, l’harmonie du lieu, son équilibre né des formes et des proportions devaient, selon Ledoux, favoriser un espace où pourraient cohabiter les corps de métier dans la Paix et la Vertu, au service du Bien. Ainsi ses occupants, saulniers, berniers, tonneliers, maréchaux-ferrants, mais aussi boulanger, aumônier ou chirurgien travailleraient au bien-être de tous, la perfection formelle de l’ensemble inspirant cette belle utopie, dans la continuité de Thomas Moore [1478-1535] et de la pensée humaniste de la Renaissance.

Bien entendu, ce règne de béatitude ne put jamais vraiment s’épanouir à la Saline : le travail y demeurait très pénible, le taux de maladie et de mortalité gangrenaient la communauté des ouvriers, la surveillance y était sévère, s’agissant, entre autres, de prévenir la contrebande du sel, or blanc aussi précieux que lourdement taxé.

Un élément symbolique vient nous rappeler cette dure réalité, nous replaçant du même coup dans la perspective métaphysique du rapport entre chaos et harmonie. Le visiteur, face à la porte du bâtiment d’entrée, se trouve immédiatement confronté au chaos originel. Sous le péristyle, flanqué de huit colonnes doriques (premier des trois ordres grecs en architecture, donc plus rudimentaires, en comparaison avec les colonnes à bossages sophistiquées de la maison du directeur), une grotte chaotique enserre la porte d’accès de ses lourds éboulis de pierres et rochers à peine dégrossis. L’ordre harmonieux est encore à naître…

Claude-Nicolas Ledoux, Saline Royale d’Arc-et-Senans, la « grotte » chaotique sous le péristyle du bâtiment d’entrée.

Le message voulu par Ledoux est, ici, on ne peut plus clair : pour accéder au domaine intérieur du cercle où règne l’harmonie, il faut d’abord franchir l’épreuve du chaos (où se tient le bâtiment des gardes), reprenant en écho les vers initiatiques « Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate » (Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance), face aux neuf cercles de l’Enfer de la Divine Comédie de Dante. Un rite de passage, une porte à franchir, est nécessaire pour entrer dans l’enceinte où le nouvel ordre règne par la volonté de l’architecte.

Mais l’architecture métaphysique de Claude-Nicolas Ledoux nous livre encore une autre clé capitale : la porte d’ombre du chaos, dans l’organisation semi-circulaire, se trouve dans le même axe que la maison-lumière du directeur. Elle en est l’antipode, le contrepoids philosophique, mais le chemin de l’un vers l’autre (que l’on peut qualifier d’initiatique) s’inscrit sur la même diagonale, en un mouvement inéluctable, inséparable. « Pour la première fois, a dit avec malice l’architecte au Roi, on verra sur la même échelle la magnificence de la guinguette et du palais ». Synthèse du Profane et du Sacré, de l’industrie et du spirituel, la Saline est aussi le lieu des échanges mystiques : on n’y produit pas seulement l’or blanc mais, à travers cette architecture spiritualiste, un sel alchimique qui unit le soufre, materia prima, au mercure philosophique… Ainsi s’érige, par le plan de l’architecte, la voie royale vers la clôture féconde.