L’Accord de Quarte et Sixte

un Instant du Cosmos

une affaire d’architecture… d’architecture sacrée

par Patrick Crispini

La gifle de Bach

Ami Don Quichottien,

C’est encore l’aube. Doux silence, fertile.

Je te salue comme on espère : cheminant, tâtonnant gaiement (tu te souviens de nos conversations autour du Gai savoir… et « si je m’appesantis, je suis perdu » selon Joubert qu’aimait tant Nietzsche ?).

Avant que le tumulte du jour gâche cette apesanteur de rosée, j’ai envie de t’entraîner rapidement faire un petit détour … par l’accord de quarte et sixte… (c’est un dialogue esquissé avec un ami mathématicien et mélomane qui m’en a donné l’envie).

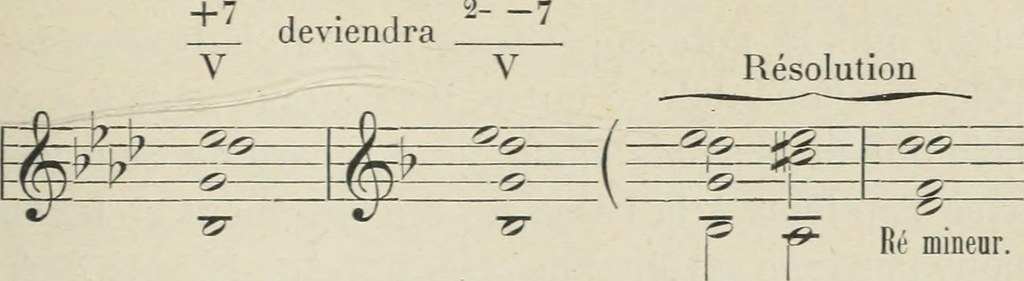

Il me livre cette petite anecdote (un souvenir de Johann Christian Bach, datant du 16 janvier 1775) :

« Une anecdote me revient en mémoire que le Bach de Londres [Johann Christian] racontait a Schwezingen. On parlait de la grandeur de son père, et ll avoua lui-même qu’il n’était pas capable de jouer ce que son père avait composé. Une fois, raconta-t-il à Cannabich et Wendling, « j’improvisais au clavecin de manière tout a fait mécanique et je m’arrêtai sur une quarte et sixte. Mon père était au lit et je croyais qu’il dormait, mais il sauta de son lit, me donna une gifle et je résolus ma quarte et sixte ».

C F. D. Schubart, Deutsche Chronik (Chronique allemande), 2e année, chapitre 5

J’en connais plus d’un qui s’étonneraient que deux types puissent se préoccuper de quarte et sixte, alors que le monde étouffe dans sa frénésie et son vide consumériste. Futiles, sommes-nous ?

Peu importe, cher Don Qui : n’avons-nous pas, depuis si longtemps, des montgolfières de retard sur leurs super jets, des chemins de flâneries sur leurs voies royales ? Et le père Bach, le Kantor qui se lève et gifle son fils, cet ingrat qui n’a pas su résoudre un accord de quarte et sixte ? Futile, lui aussi ?

Sauf si l’on veut bien considérer, un instant, que la musique est NOMBRE, et le nombre PROPORTIONS, donc la musique UNIVERS et l’univers vibratoire… (les pythagoriciens, Harmonices mundi, Kepler, entre autres…).

L’insignifiante quarte et sixte, alors, plus seulement une péripétie de cours de solfège, mais affaire d’architecture… d’architecture sacrée.

« La musique est un exercice d’arithmétique secrète et celui qui s’y livre ignore qu’il manie des nombres » écrivait Leibniz.

Quant à Héraclite : « Ce qui est taillé en sens contraire s’assemble ; de ce qui diffère naît la plus belle harmonie ; tout devient par discorde ».

L’infiniment petit résonne de l’infiniment grand…

Allons, cher Don Qui, dissertons un peu vite là-dessus, en superficie ; tu relanceras la bille, ce qui constituera notre continuo de ce matin…

Un jour prochain, je te proposerai peut-être de graviter autour de l’accord de septième diminuée : cette sublime « gare de triage », si chère aux romantiques, dont abusa Wagner en « pompant » les trouvailles de son vieil ami et futur beau-père Franz Liszt, à moins que l’on revienne à notre goût pour « diabelliser » (j’adore imaginer Beethoven, prenant à bras-le-corps cette petite sucrerie de Diabelli, mièvre à souhait, ce jouet de salon insignifiant, pour le triturer selon son bon plaisir et en faire sortir la substantifique moelle : « je vous montre ce qu’un génie peut faire avec trois fois rien, et puis on remet tout en place, c’était juste pour rire ! »

Johann-Christian Bach [1735-1782], Portrait par Thomas Gainsborough, vers 1776

© National Portrait Gallery, London

Le socle ou la musique sans domicile fixe

Faisons simple : en harmonie classique – et dans toute la musique occidentale, y compris rock, variété(s)… – le 5e degré (la dominante) se résout toujours sur le 1er degré (la tonique). C’est la bonne vieille cadence, dite « parfaite », précisément parce qu’elle applique le vieux principe pythagoricien : ORDO AB CHAO (l’ordre après le chaos). C’est d’ailleurs ce qui « rassure » l’oreille bourgeoise, toujours effrayée par ce qui pourrait l’égarer. Le retour à la tonique (cadence) envoie au cerveau un message apaisant : quelle que soit la digression, on sait d’avance que l’on va retourner à la maison…

Par exemple, ceux qui détestent Wagner et lui reprochent ses longueurs : en fait ce qui perturbe, c’est l’espace entre les fameuses cadences de repos qui se distendent de plus en plus démesurément, « chromatisent », « modulent » à n’en plus finir, d’où cette sensation de se perdre dans la divagation, d’errer sans but (l’accord de Tristan en lévitation…).

L’oreille bourgeoise aime savoir où elle va (c’est pourquoi tout le système « classique » fonctionne sur le mode des périodes – avec retours récurrents au ton principal -, c’est pourquoi elle aime volontiers Mozart qui, instinctivement ou non, mesure sa musique en cellules toujours plus ou moins égales (période de 4 mesures vers dominante, période de 4 mesures retour à la tonique… ça marche aussi avec des périodes de 8, 16 etc..). Même des musicothérapeutes trouvent à ce processus des vertus bienfaisantes (la musique de Wolfgang-Amadeus utilisée par la méthode Tomatis pour certains autismes…).

C’est pareil en littérature : l’octosyllabe, choisi depuis la chanson de geste pour son « rythme naturel », ou l’alexandrin classique permettant la scansion mesurée chère à l’équilibre souverain du Grand Siècle (6×2, 2×6, 3×4, 4×3…), eux-mêmes se faisant l’écho des belles symétries à perspective des « jardins à la française », miroir d’un univers ordonné autour du Soleil royal, reflet d’une monarchie absolue, où tout gravite à sa juste place, où tout est justifié par un ordre immuable.

Ce système des cadences sur le mouvement tonique – dominante – tonique « rassure » par un équilibre que le corps ressent, que l’esprit assimile sans difficulté, où l’on retrouve l’arc du principe de vie : INSPIRATION- ACMÉ -EXPIRATION). Pneuma (πνεύμα), en grec ancien « respirer », est relié à la psyché (l’esprit ou l’âme), qu’on peut retrouver dans l’expression « souffle de vie ». Ainsi respecter ce mouvement essentiel, c’est vivre « en ordre ».

En revanche, plus ça « flotte », plus ça se déstructure, plus le pauvre humain devient, au sens propre, déboussolé. C’est le retour au désordre, au chaos.

ORDO AB CHAO (l’ordre issu du désordre).

On retrouve cette notion reprise par les Romains : Vénus (équivalent de la déesse grecque Aphrodite), qui symbolise l’amour, la séduction, la beauté, est la mère d’Éros (dieu de l’amour), et du héros Enée, ainsi que l’épouse de Vulcain (l’Héphaïstos grec), dieu forgeron de la métallurgie… qu’elle trompe avec son frère Mars, dieu de la guerre, équivalent d’Arès. L’union, entre Vénus et Mars (l’amour et la guerre) va créer une harmonie discordante, qui ne pourra se résoudre que dans la paix retrouvée.

C’est pourquoi le mot HARMONIE, dérivé du grec harmonia, signifie arrangement, ajustement, et désigne plus précisément la manière d’accorder la lyre. Ainsi on peut voir que le principe d’harmonie se distingue de celui d’équilibre (aequus, égal, et libra, balance). Dans la quête de l’équilibre, il n’y a pas d’autre fin que la stabilité, que l’annulation des forces les unes par les autres. On ne recherche pas la fusion intime des éléments, mais leur compensation mesurée, pesée. Si l’équilibre demeure fragile, toujours à surveiller, à recalculer, dépendant de la pesanteur, l’harmonie, à partir du chaos, « travaille » à installer un état durable, dont l’équilibre n’est qu’une des voies préalables.

Sur ce plan-là, de Monteverdi à Pink Floyd, de la pop au rock amplifié, de la chanson des « variétés » au hard metal, même combat : la bonne vieille cadence « à la tonique » est toujours là, y compris dans les musiques dites binaires et celles que Satie qualifiait d’ameublement, où elle se radine toutes les quatre mesures… L’apparent « anticonformisme » réside dans les effets sonores et luminescents – électroniques, numériques, rythmiques, shows lumières (voir, par exemple, la bimbeloterie sonore lumino-vaso-dilatatrice d’un Jean-Michel Jarre) – qui « noient la sauce » et font illusion.

Autrement dit, entre la bonne dame abonnée des concerts classiques et le type qui « s’éclate » dans les rave-parties, c’est bonnet blanc et blanc bonnet sur le plan de l’architecture interne de l’harmonie (mis à part le genre de substances consommées pendant, avant ou après l’audition, et le volume des décibels diffusés !).

Je m’amuse tous les jours de voir certains traiter de ringardes des musiques qui, pourtant, fonctionnent sur les même bases que celles qui leur paraissent d’avant-garde… La grande illusion ou le grand leurre.

Chacun voit midi à sa porte… Revenons à la quarte et sixte.

Un passage

Du temps de mes études au conservatoire on parlait d’abord de quarte et sixte « de passage ».

Une belle expression, si l’on y songe un instant : le « passage »… avant la résolution. On comprend mieux, dès lors, qu’un esprit aussi imprégné de proportions que celui de Bach ne puisse supporter un « passage » laissé sans repos (resolutio) par son fils. D’où son sursaut dans son demi-sommeil et sa gifle « pédagogique » !

A mon tour, cette petite anecdote : je suivais parfois les cours de continuo de Luciano Sgrizzi, un maître du clavecin incomparable. De santé fragile, il avait toujours une main sur le clavier… et une autre sur son pilulier, dont je me souviens qu’il était rempli de comprimés de toutes les couleurs, qu’il prenait sans cesse, entre deux « réalisations » de basse continue, art du déchiffrement (basse chiffrée), conjugué à la navigation attentive de l’écoute, qu’il enseignait dans la ferveur. Le nombre traduisant l’accord : les termes sont révélateurs d’une langue encore sous la lumière des Harmonices mundi.

Sgrizzi, ce bon maître, humble et éclairé, appelait ça « tapisser » (en italien : tappezzare, avec une petite connotation érotique et malicieuse).

Un jour où, près de lui, j’avais eu l’opportunité de « réaliser » mon exercice « sur » le Gloria de Vivaldi, et pendant lequel, par paresse, j’avais laissé une quarte et sixte sans « résolution » (alors qu’il était en train d’avaler son 15e cachet de la matinée), il manqua s’étouffer, et je crains de le voir « partir », tant il toussait et pleurait… Depuis ce moment-là, je fais gaffe avec mes quarte et sixte : non seulement je les « prépare », mais je les « résous ».

Une fausse route est si vite arrivée…

Resolutio

Le terme de résolution évoque la technique permettant de faire évoluer une dissonance, soit vers une consonance — résolution régulière —, soit vers une nouvelle dissonance — résolution irrégulière.

La question de la « résolution » ne pouvait que captiver une époque où les théories de l’harmonie rejoignaient encore celles de la pure philosophie (discordia/concors-concordia/discors) et les principes des Harmonices mundi.

Époque bénie (mais pas béni-oui-oui !), encore préservée de la rationalité aufklärungienne conduisant à la contrainte de la « démonstration », qui n’avait pas rompu le fil des empirismes cosmogoniques (« démontrer n’est pas prouver », dit Héraclite, et Camus : « savoir que l’on démontre ne veut pas forcément dire que l’on démontre du savoir »).

Ainsi, abandonner à elle-même une quarte et sixte, si l’on veut bien se placer un instant dans ce contexte cosmique, c’est rompre avec un ordre qui dépasse, de beaucoup, la simple satisfaction auditive. Comme les légendes des vieux mythes sont les clés qui ouvrent en nous les portes des interrogations immémoriales, les accords, sous les doigts des musiciens, portent les nombres qui traduisent les proportions de l’univers.

La lyre d’Apollon, d’Hermès ou d’Orphée, n’est jamais loin pour nous rappeler à la « bonne résolution », vers « l’illusion souveraine » dont parle Nietzsche :

« Musique et mythe tragique expriment d’égale manière l’aptitude d’un peuple au dionysiaque et sont inséparables. Tous deux proviennent d’une région de l’art qui se situe au-delà de l’apollinien ; tous deux transfigurent un domaine où la dissonance aussi bien que le spectacle terrifiant de l’univers se résolvent en accords ravissants ; tous deux jouent avec l’aiguillon du déplaisir et de la douleur pleins d’une infinie confiance dans le pouvoir de leur magie ; tous deux vont enfin jusqu’à justifier l’existence du « pire des mondes ».

[…] Si nous pouvions nous représenter la dissonance faite homme – et l’homme est-il autre chose ? –, cette dissonance aurait besoin pour vivre d’une illusion souveraine qui jetât sur sa nature propre un voile de beauté. Telle est la véritable visée esthétique d’Apollon, sous le nom duquel nous rassemblons ces innombrables illusions de la belle apparence, qui rendent à tout instant la vie digne d’être vécue et nous incitent à vivre l’instant suivant ».

Friedrich Nietzsche, in Naissance de la tragédie