de l’Harmonie : la Vibration Originelle

Ἡ.τὸ ἀντίξου ν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστη ν ἁρμονία ν καὶ πάντα κατ’ ἔριν γίνεσθαι

Ce qui s’oppose s’assemble, et de ce qui diffère naît la plus belle harmonie,

et la discorde qui engendre toutes choses.

Héraclite, Fragments, VIII

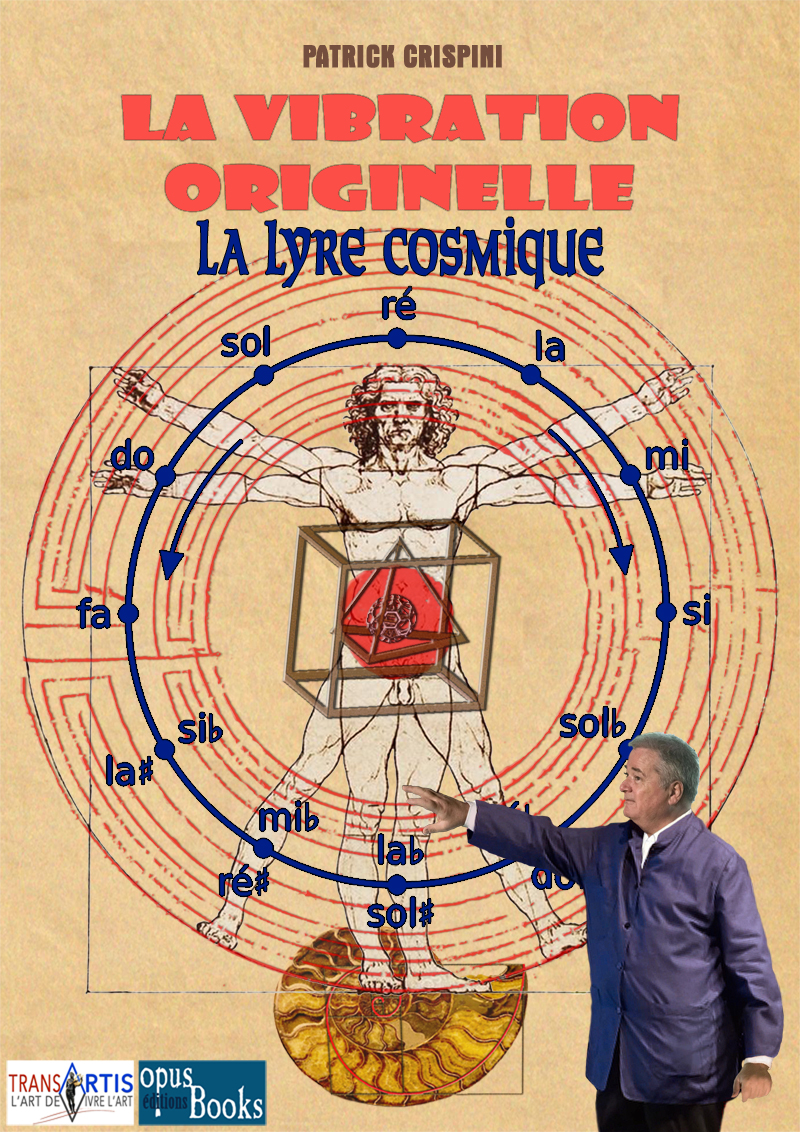

par Patrick Crispini

télécharger ce texte PDF – voir aussi : Sons & Couleurs, des noces inachevées (in revue Terrain N°53)

voir aussi : L’HARMONIE UNIVERSELLE au cœur de la pensée médiévale (Revue Picton-04-2016)

L’harmonie invisible est plus que l’harmonie manifeste.

Platon

J’ai lu dans Platon que nomos (la loi) signifiait aussi mélodie.

Anton Webern

Chaque art à son langage propre, c’est-à-dire des moyens qui n’appartiennent qu’à lui, mais les moyens sont identiques puisqu’ils travaillent au même but : affirmer l’âme humaine à travers un processus spirituel indéfinissable, et pourtant déterminé.

Vassily Kandinsky,

De la composition scénique, L’Almanach du Blaue Reiter, Paris, Klincksieck, 1981, p.249

Il doit être clair que les gestes, les couleurs et la lumière ont été traités ici pareillement à des sons : qu’avec eux de la musique a été faite. Qu’à partir de valeurs de lumière et de tons de couleur particuliers, on peut pour ainsi dire construire des figures et des formes semblables aux formes, aux figures et aux motifs de la musique.

Vassily Kandinsky,

Schoenberg/Kandinsky : correspondance,

Contrechamps, n°2, avril 1994, Lausanne, L’Age d’Homme, p.87-88

Le rythme respiratoire doit correspondre autant que possible au rythme de l’acte même de dessiner.

Kupka, La Création dans les arts plastiques,

Paris, Cercle d’art, 1989, p.171

Réduire les contradictions existant entre la vue et le son, entre le monde que l’on voit et celui que l’on entend ! Les ramener à l’unité, et à un rapport harmonieux ! Quel travail passionnant !

Serguei Eisenstein

Toutes les choses visibles se distinguent ou se rendent désirable par la couleur.

Jean-Baptiste Colbert,

Instruction général pour la teinture

Ce n’est cependant que par le secours des Mathématiques que mes idées se sont débrouillées, et que la lumière y a succédé à une certaine obscurité.

Jean-Ph. Rameau, Traité de l’harmonie, 1722

Sine harmonia, nulla pulchritudo

(sans harmonie point de beauté)

Théologie au IXe siècle

L’harmonie provient toujours des contraires ; elle est en effet l’unité d’un mélange de plusieurs et la pensée unique de pensant séparés.

Philolaos, disciple de Pythagore

La musique est un exercice d’arithmétique secrète, et celui qui s’y livre ignore qu’il manie des nombres.

Leibniz, lettre à Goldbach du 17 avril 1712L’hymne éternel couvrait tout le globe inondé, Le monde, enveloppé dans cette symphonie, Comme il vogue dans l’air, voguait dans l’harmonie. Et pensif, j’écoutais ces harpes de l’éther, Perdu dans cette voix comme dans une mer.

Victor Hugo, Feuilles d’automne

Des hommes éclairés ont, avec des cordes ou des accents humains, imité ces harmonies et, par là, mérité que ce lieu céleste où nous sommes se rouvrît pour eux, comme pour les grands esprits qui, dans une vie humaine, se sont appliqués à l’étude des choses divines. Remplies comme elles le sont du bruit de l’univers, vos oreilles se sont assourdies […] Quant à la musique produite par la révolution rapide du système du monde, le bruit même en est tel que les oreilles humaines sont incapables de l’entendre, tout de même que vous ne pouvez regarder le soleil en face et que ses rayons triomphent de votre acuité visuelle et de vos sens.

Cicéron, De la République, livre VI, 18

Pythagore écoutait l’harmonie de l’univers, car il percevait l’harmonie universelle des sphères & des astres dont les mouvements sont réglés sur elle, alors que nous ne sommes pas capables, nous, de l’entendre, à cause de l’étroitesse de nos facultés.

Porphyre, Vie pythagorique, 30

Oui, je le crois, quand je t’écoute, L’harmonie est l’âme des cieux…. L’antiquité l’a dit, et souvent son génie Entendit dans la nuit leur lointaine harmonie.

Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses

La terre chante MI-FA-MI afin que tu conjectures, à partir des syllabes, que la détresse et la faim prévalent en ce notre domicile. MIseria FAmes.

Johannes Kepler, Harmonices Mundi, V. 6

La beauté c’est l’harmonie du hasard et du bien.Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce

Préambule

Durant toute ma vie j’ai pratiqué et enseigné cette discipline de la musique que l’on appelle : l’harmonie.

On s’y occupe particulièrement de l’organisation verticale de l’écriture musicale, de l’enchaînement des accords, des cadences, en complément du contrepoint, pratique qui s’intéresse plus spécifiquement à la conduite horizontale des lignes mélodiques […]

Au diapason de mes maîtres, qui me transmirent ces connaissances avec amour et conviction, mais d’une manière parfois un peu mécanique, abstraite, j’ai mis toute mon énergie à nourrir l’imagination créatrice de mes jeunes élèves avec ces vieilles règles, qui pouvaient leur sembler surannées, sans vraiment mesurer à quel point les mots et formules de cette matière résonnaient, au-delà de la grammaire musicale et du lexique, à l’échelle de dimensions infiniment plus essentielles – cosmiques – en lien avec les canons de l’univers et les principes les plus fondamentaux contenus dans la matière vivante.

Il m’a fallu une vie entière de musicien pour pouvoir peu à peu libérer la sève métaphysique des consignes et des carcans théoriques, et transmettre à mes étudiants la certitude que la pratique musicale, auquel ils envisagent de confier leur destin professionnel, est bien un ART SUPRÊME, un sésame pour faire de leur être une caisse de résonance de l’univers…

Désormais, avec chaque nouvel étudiant qui me consulte, je m’efforce très vite d’éveiller en lui une curiosité propre à l’usage bien compris de ce mot harmonie, de cette science, plus que musicale : sur une feuille de papier musique, ce ne sont pas seulement des notes, des lignes mélodiques, des rythmes, des structures qui s’assemblent, c’est une philosophie, une métaphysique qui s’organise, une architecture invisible, un savoir vibratoire immémorial…

Tenter de le mieux comprendre est un bonheur à partager : mais le ressentir, à travers le chant, l’instrument, la partition musicale, lue de l’intérieur, est une grâce à vivre !

Un lexique divin

Les mots harmonie, accord, dissonance, consonance, ne sont pas liés par hasard au lexique musical : considérée dès l’Égypte antique et l’école pythagoricienne en Grèce au VIe siècle avant notre ère comme la transcription vibratoire des nombres dans le cosmos – les nombres eux-mêmes portant les proportions de l’ordre universel – la musique est une architecture invisible de l’univers.

Accorder, c’est remplir l’intervalle entre deux termes, deux êtres ou deux choses.

Consonner, pour les Anciens, veut dire demeurer dans l’ordre divin de l’harmonie et du nombre.

Dissonner, par opposition, c’est installer une discordance, une instabilité, qui va nécessiter un réajustement, ce que l’on appelle en harmonie une « résolution ».

Dans résolution, on trouve les syllabes RÉ, SOL, UT, qui sont trois notes de la gamme.

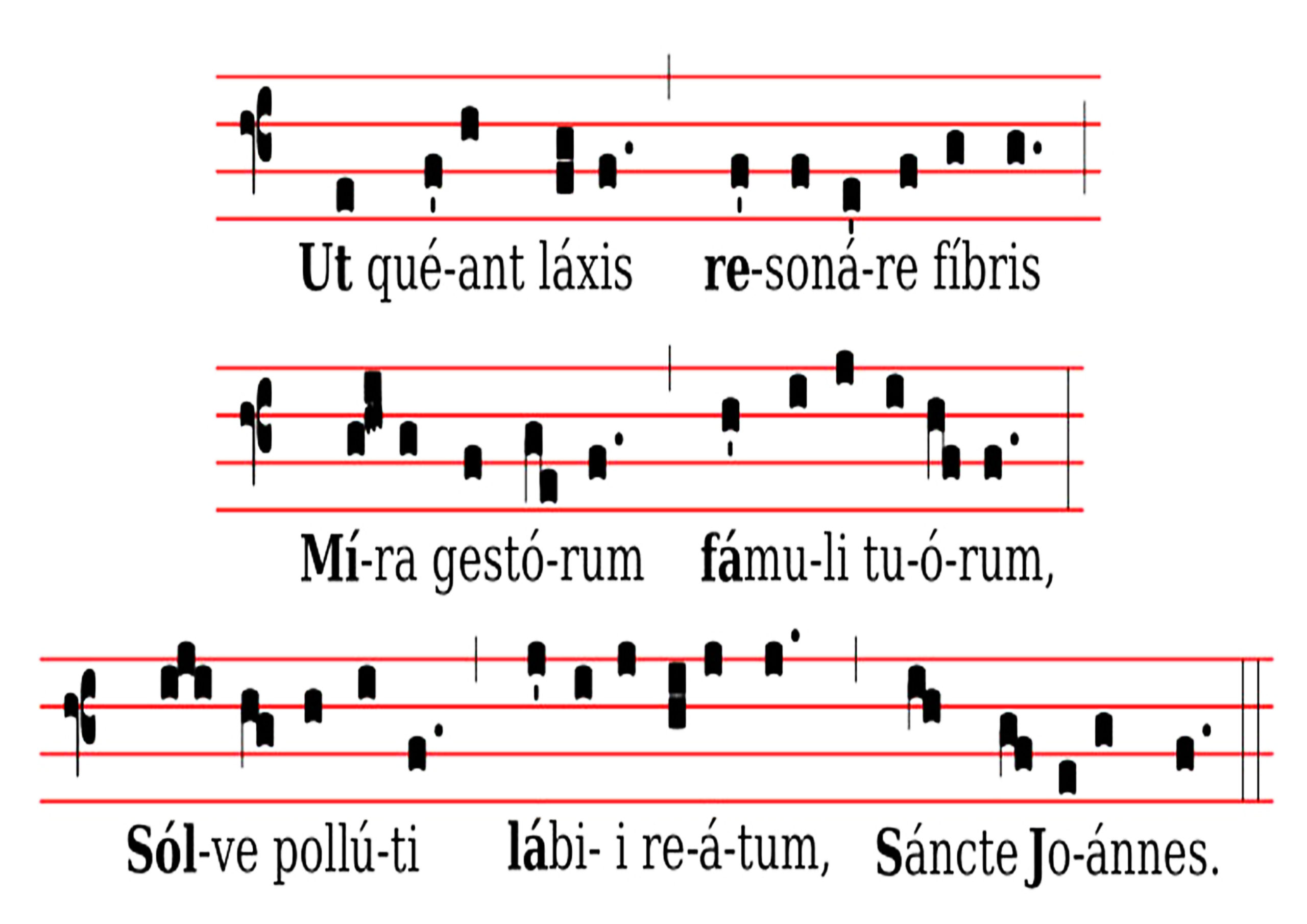

Hymne de saint-Jean Baptiste

Ce n’est pas par hasard. Le mot alchimique RESOLUTIO, qui désigne le mystère fondamental de la nature, à savoir la dissolution des éléments dans la mort pour leur reconstitution ultérieure dans un autre ordre, était connu des initiés aux mystères sacrés, et de beaucoup de religieux érudits.

C’est ainsi qu’un simple chant, remis entre des mains avisées, peut contenir à lui seul la cosmogonie secrète d’un message lié à l’harmonie divine, que l’on appelle l’Harmonie des sphères.

En revanche, pour des oreilles non averties, il devient une simple mélodie agréable, sans plus. En outre, élevé à la juste fréquence sous les voûtes d’un édifice capable d’en propager les résonances, il peut manifester de façon transparente le message caché.

Prenons l’exemple, de l’Hymne Ut queant laxis du moine Paul Diacre, ami de Charlemagne, noté au VIIIe siècle et consacré à saint Jean-Baptiste, dont les premières syllabes forment ce qui deviendra au XIIIe siècle la première gamme musicale occidentale :

Ut queant laxis (do)

Resonare fibris. (ré)

Mira gestorum (mi)

Famuli tuorum. (fa)

Solve polluti (sol)

Labii reatum. (la)

Sancte Iohannes (si)

que l’on peut traduire ainsi :

« Afin que vos serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de vos œuvres,

purifiez leurs lèvres souillées, ô saint Jean ».

Que le Baptiste soit porteur du message n’est pas non plus fortuit.

Il est le « récepteur et témoin de la lumière divine ».

En même temps que l’usage de signes musicaux, ou neumes, notés en « campo aperto » (sans ligne), on trouve dès le VIIIe siècle, notamment à Metz ou à Saint-Gall, les premières tentatives de notation sur des portées d’une, puis deux, puis trois lignes, par les chanoines en charge du chant liturgique, afin d’aider les moines copistes à conserver des proportions verticales dans leur graphie.

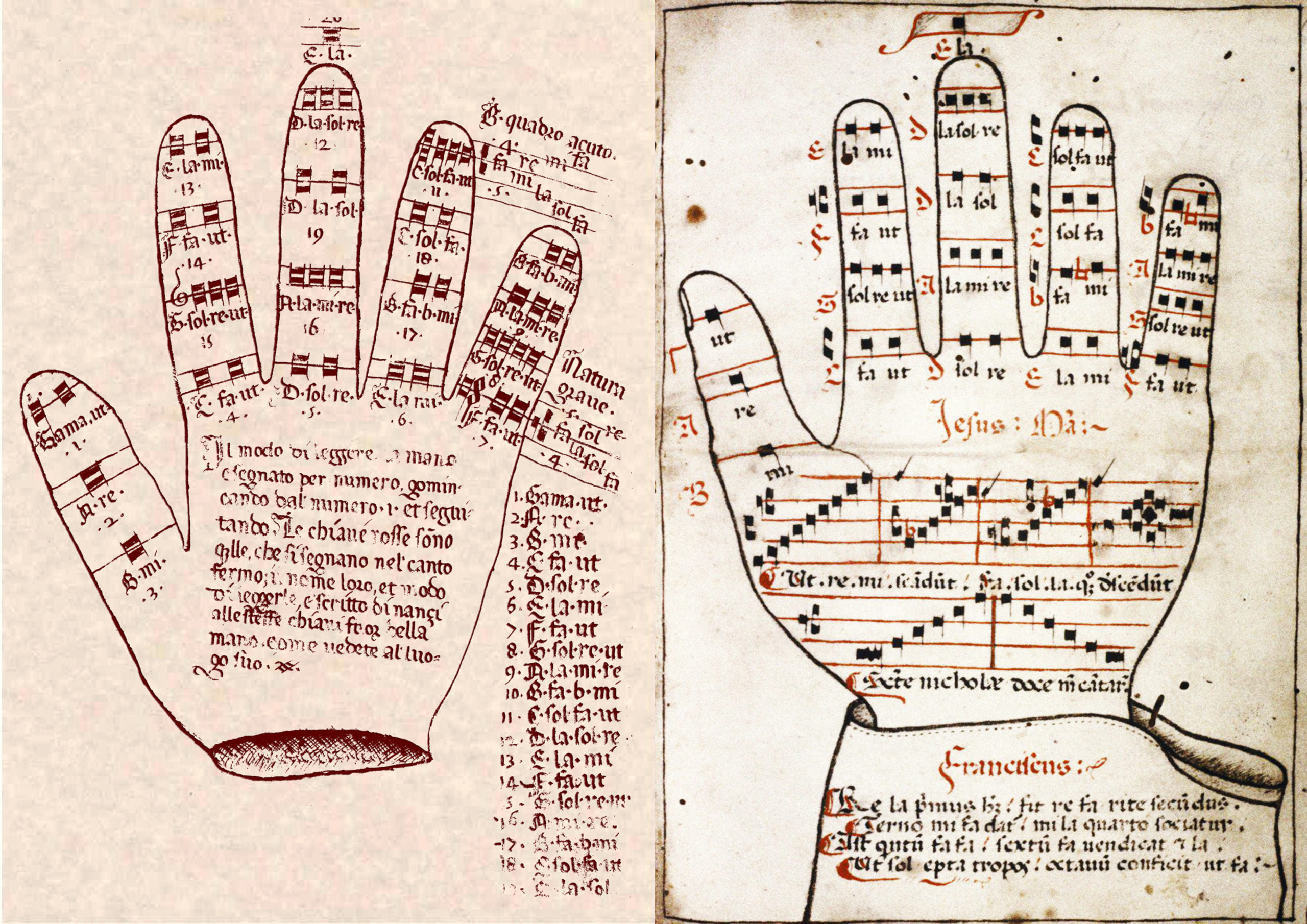

Mais c’est le moine bénédictin italien Guido d’Arezzo (vers 975-vers 1040), qui introduit une quatrième ligne et met au point un moyen mnémotechnique, la « main guidonienne », pour représenter les notes : tous les degrés de l’échelle musicale y sont assimilables aux jointures et aux phalanges des cinq doigts de la main gauche ouverte.

Cette méthode permet aussi de donner des indications aux chanteurs pendant l’office, tout en conservant le silence. Pour son enseignement Guido complète son système par l’usage d’une lettre clef (claves) qui indique la valeur d’intonation, qu’il appelle gamma, d’où le nom de « gamme ».

Deux mains guidoniennes, Oxford University, Bodleian Library , MS Canon. Liturg. 216. f.168 b

Auparavant les notes étaient désignées par les premières lettres de l’alphabet.

Guido se sert désormais des syllabes initiales de chaque vers de l’hymne à Saint-Jean-Baptiste (UT–RE–MI–FA–SOL–LA), le si étant ajouté par Anselme de Flandres à la fin du XVIe siècle et l’ut, jugé trop dur à l’oreille, transformé en do par Bononcini en 1673. Quant à l’origine du mot solfège, elle proviendra des notes sol-fa.

La portée de Guido, étendue à cinq lignes, va se généraliser très vite dans le monde chrétien et devenir la base du système de notation musicale occidentale…

Si l’on écoute maintenant l’hymne lui-même on s’aperçoit que la syllabe SOL, qui en latin signifie « soleil », est à la proportion du nombre d’or dans la continuité du chant, avec sa lettre centrale O.

Cette lettre est la transcription latine de la lettre grecque oméga, dernière lettre de l’alphabet ; jointe à la première lettre alpha (que le Moyen âge orthographie couramment alfa), elle contient la définition que Dieu se donne à lui-même dans l’Apocalypse :

« Je suis l’alpha et l’oméga ».

Dans l’hymne, SOL est encadré par les deux syllabes FA et LA, qui, lues en convergence vers l’oméga du SOL, forment précisément le mot ALFA.

La syllabe précédente MI réunit les deux lettres M et I qui, dans la numérotation alphabétique latine, représentent le plus grand nombre transcriptible (M, mille) et le plus petit (I, un) ; elle est donc une image du macrocosme et du microcosme, représentation de l’univers.

Les deux syllabes initiales du dernier vers, SANcte IOhannes, réunies et lues comme ALFA mais en sens inverse, forment le mot IONAS, nom du prophète qui sortit vivant après trois jours du ventre d’une baleine, et pour ce fait fut considéré comme la préfiguration de la résurrection du Christ, image elle-même de la renaissance printanière après le sommeil de l’hiver.

Si enfin on réunit à SOL et à IO les syllabes UT et RE, on obtient, dans un autre ordre vertical, le mot RESOLUTIO, dont nous venons de parler.

Le groupe RESOLUTIO/ALFA–OMÉGA forme une croix latine régulière :

C’est cette intuition d’un lien universel porté par la musique qui fera dire un jour à Oscar Wilde :

« La musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe ».

Quant au philosophe rosicrucien Leibniz, dans une lettre à Goldbach datée du 17 avril 1712, il écrit :

« La musique est un exercice d’arithmétique secrète,

et celui qui s’y livre ignore qu’il manie des nombres ».

Une page consacrée à l’Hymne de Saint-Jean dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772)

On peut voir que ces principes étaient encore très vivaces au XVIIIe siècle

Du chaos à l’harmonie

Il existe bien un lien entre les concepts de chaos et d’organisation. Le premier induit le second, mais ne peut cependant se concevoir que par lui. Cette union, aussi bien présente en musique qu’en astronomie, peut-être élevée au statut de principe universel dans la mesure où on la trouve dans des civilisations pourtant très éloignées.

[…] Dans les anciennes ethnies d’Amérique du Nord et du Pacifique, l’organisation est représentée par un corbeau ; dans les mythologies d’Extrême-orient, l’idée de chaos est souvent représentée par un océan, sur lequel flotte un œuf cosmique, symbole d’organisation.

Il existe dans la banlieue sud de Pékin un temple dédié à l’harmonie du monde, véritable cosmodrome destiné à mettre l’homme en résonance avec le ciel et la Terre. Ce temple a été construit en 1420 et restauré en 1751, soit plus de trois siècles, pendant lesquels l’Europe aura connu les secousses de la révolution copernicienne, les travaux de Kepler, Galilée, Huygens, Descartes, Mersenne et Newton.

La magie de la relativité du temps est ainsi capable d’assurer la pérennité de l’ordre cosmique en extrême orient, tandis que le monde occidental construit laborieusement sa vision universelle, au sein de laquelle l’ordre et le chaos coexistent d’une manière conflictuelle.

« L’harmonie est universellement le résultat de contraires :

car elle est l’unité du multiple, l’accord des dissonances ».

Nicomaque, in De Arithmetica, II

Voilà une définition du mot harmonie, dérivé du grec harmottein (« assembler ») qu’on peut trouver dans l’Arithmétique du néo-pythagoricien Nicomaque, définissant aussi la qualité tout autant morale, esthétique, physiologique, qui découle de choix mesurés par l’équilibre, satisfaisant aussi les principe de proportion à travers la composition des éléments qui l’exprime ou la projette, valable autant pour la musique – qui est la transcription vibratoire du nombre – que pour les autres disciplines de la connaissance. Des termes dérivés s’en font l’écho : harmonieux, harmonique(s), harmonisation, etc.).

Mais le sens global du mot grec est : agrément, union, juste proportion.

On peut immédiatement se poser la question : qu’est-ce qui est juste dans la proportion ?

Un idéal, en somme, un concept philosophique, abstrait, au cœur de la matière. Le premier sens étymologique du mot induit aussi l’idée d’emboîtement, de joint, de jointure. Il faut donc, pour qu’il y ait cette osmose, au moins deux éléments, deux forces qui, en se rencontrant, vont devoir s’ajuster en vue d’une fin. La recherche de l’harmonie se situe ainsi au-dessus de celle de l’équilibre, dont la finalité est la stabilité. Ce chemin, du chaos originel à l’harmonie, peut se résumer ainsi :

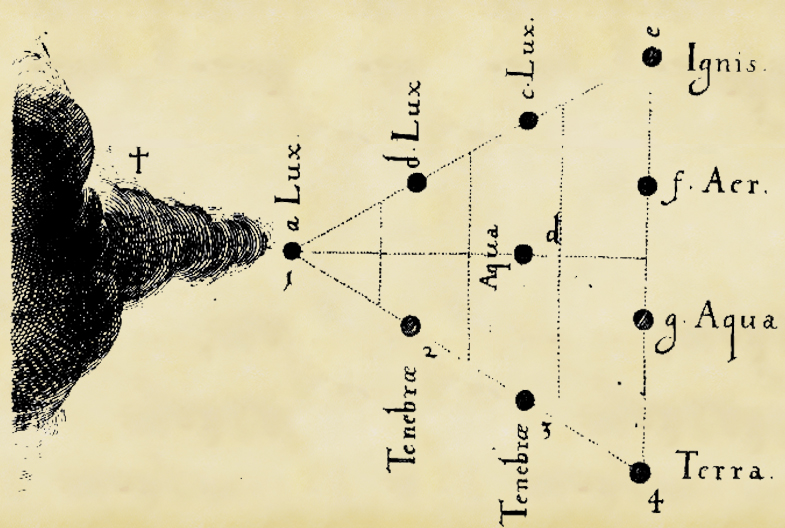

Franchinus Gaffurius (1451-1522), De Harmonia musicorum instrumentorum opus, Milan, 1518

Cette gravure illustre l’enseignement du compositeur et théoricien padouan Franchinus Gaffurius (1451 –1522), dit aussi Franchini ou Franchino Gaffurio, dont Léonard de Vinci fait le portrait en 1490, délivré à 12 étudiants regroupés autour de lui (le nombre, symbolique, évoque entre autres les douze disciples du Christ). Sur le phylactère, à la droite du maître, on peut lire : « Harmonia est discordia concors » (l’harmonie est l’accord issu des contraires), reprenant la formule d’Héraclite : « Ce qui s’oppose s’assemble, et de ce qui diffère naît la plus belle harmonie, et la discorde qui engendre toutes choses » (in Fragments, VIII), elle même relayée par le mathématicien Nicomaque de Gérase « L’harmonie est universellement le résultat de contraires : car elle est l’unité du multiple, l’accord des discordances » (in De Arithmetica, II).

Le principe ORDO AB CHAO – l’équilibre issu du chaos – est contenu dans l’étymologie du mot harmonie, du grec harmottein (« assembler »), qui signifie la juste proportion, après le rassemblement des contraires.

Devant ses 12 disciples (douze est le nombre de l’équilibre et de l’achèvement dans les systèmes numériques), Franchinus évoque les rapports de proportions entre les disciplines de la musique (symbolisé par les divisions des tuyaux d’orgue, à gauche) et de la géométrie (le compas et la division des droites, à droite), le savoir délivré par le maître reposant sur la lumière et le temps (la lampe à gauche et le sablier à droite sur la chaire).

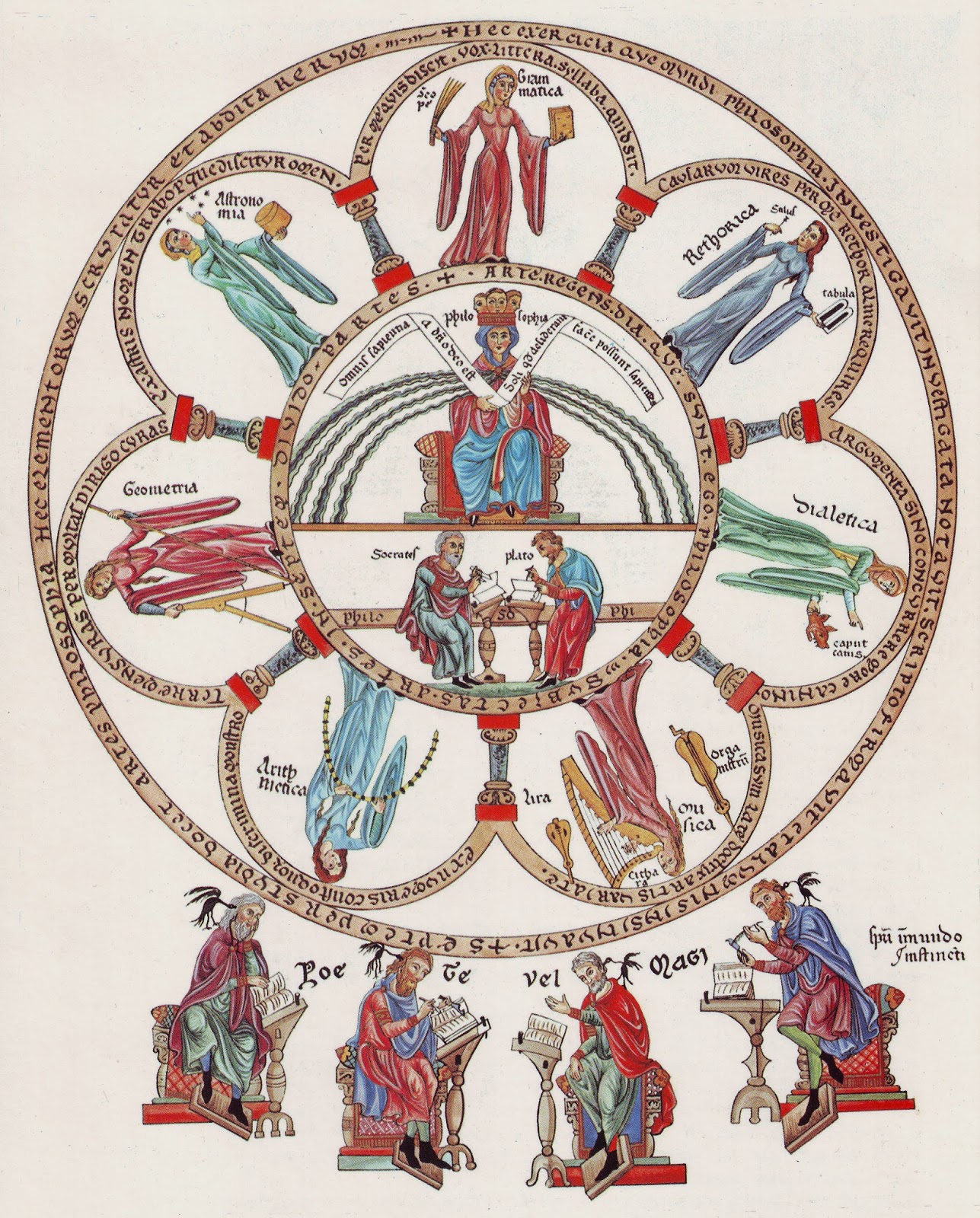

REISCH (Gregorius), Margarita philosophica, totius philosophiae rationalis et moralis principia

XII libris dialoge complectens, Argentorati, 1504, Harvard University

Le chartreux Gregor Reisch (vers 1467-1525), ami d’Érasme et confesseur de l’empereur Maximilien d’Autriche, publie la Margarita philosophica (La Perle philosophique) en 1496 (réimpression 1504), première encyclopédie imprimée en latin qui rassemble l’ensemble des enseignements du savoirs théorique et pratique.

Le mot « margarita », évoquant la marguerite, (de margarite, margerie = perle) symbole alchimique de la lumière révélée après avoir été dissimulée (l’huître).

Sur cette illustration de l’ouvrage on peut voir Boethius (Boèce, à gauche) et Pythagore (à droite) confrontant leurs calculs sous l’égide de Dame Arithmetica. Boèce effectue ses opérations par l’usage des nombres arabo-indiens, issus des graphes sémitiques assyriens, alors que Pythagore utilise l’abaque gréco-phénicien…

Quelle que soit la méthode, le nombre demeure souverain !

Discordia/concors – concordia/discors

L’Harmonie exige en plus une convenance entre des parties initialement opposées ou dissemblables qui suscite un bien-être, une qualité, un épanouissement. Il n’y a donc pas d’harmonie sans conflit, sans divergence préalable.

La concordia est par essence discors. Ce concept philosophique, dont on trouve des traces fécondes dès Horace, notamment lorsqu’il décrit la pensée d’Empédocle dans son premier livre, évoque un monde généré par d’incessantes luttes entre les quatre éléments, où finirait par émerger, grâce aux vertus de l’amour (Aphrodite), une harmonie discordante, née de ces conflits préalables.

ORDO AB CHAO

(l’ordre issu du désordre)

On retrouve cette notion reprise par les Romains : Vénus (équivalent de la déesse grecque Aphrodite), qui symbolise l’amour, la séduction, la beauté, est la mère d’Éros (dieu de l’amour), et du héros Enée, ainsi que l’épouse de Vulcain (l’Héphaïstos grec), dieu forgeron de la métallurgie… qu’elle trompe avec son frère Mars, dieu de la guerre, équivalent d’Arès. L’union, entre Vénus et Mars (l’amour et la guerre) va créer une harmonie discordante, qui ne pourra se résoudre que dans la paix retrouvée.

C’est pourquoi le mot HARMONIE, dérivé du grec harmonia, signifie arrangement, ajustement, et désigne plus précisément la manière d’accorder la lyre (voir l’orphisme).

Ainsi on peut voir que le principe d’harmonie se distingue de celui d’équilibre (aequus, égal, et libra, balance).

Dans la quête de l’équilibre, il n’y a pas d’autre fin que la stabilité, que l’annulation des forces les unes par les autres. On ne recherche pas la fusion intime des éléments, mais leur compensation mesurée, pesée. Si l’équilibre demeure fragile, toujours à surveiller, à recalculer, dépendant de la pesanteur, l’harmonie, à partir du chaos, « travaille » à installer un état durable, dont l’équilibre n’est qu’une des voies préalables.

Python , cratère en calice à figures rouges, vers 350 – 340 avant J.-C., Sant’Agata de Goti (Campanie),

Paestum @ Musée du Louvre, Paris.

Cadmos, futur fondateur de Thèbes, qui combat le dragon ayant tué ses compagnons. est entouré de femmes richement vêtues (personnification de Thèbes et Harmonie, l’épouse du héros). Dans la partie supérieure du vase, quatre figures : Hermès, Aphrodite, mère d’Harmonie, Pan et un satyre.

Aux sources du mythe

L’histoire du mythe autour d’Harmonie, la reine de Thèbes, contient beaucoup d’enseignements. Or les mythes, comme les symboles, contiennent, eux aussi, la métaphore d’un message « subliminal », qu’il faut prendre le temps d’essayer de décrypter.

Rappelons, succinctement, l’histoire de la légende.

Harmonia, est la fille d’Aphrodite et d’Arès. Élevée chez le roi de Samothrace, elle est accordée au prince phénicien Cadmos, qui passe dans l’île, à la recherche de sa sœur Europe, enlevée par un taureau blanc. L’oracle demande à celui-ci de trouver une vache portant sur son flanc un signe en forme de lune et de construire une cité à l’endroit qu’elle aura choisie pour se reposer. Il trouve l’animal dans les troupeaux de Pélagon, le roi de Phocide, qui le conduit près du fleuve Asopos, à l’emplacement de Thèbes. Un dragon, enfant d’Arès, dévore les hommes partis chercher de l’eau pour préparer le sacrifice de la vache. Cadmos tue le monstre. Il devra servir Arès pendant huit ans pour se faire pardonner du meurtre de son fils et devient ensuite roi de Cadmée grâce à Athéna.

Zeus lui donne alors la main d’Harmonie. Des noces somptueuses ont lieu : les Muses et les Grâces y chantent le célèbre épithalame, dont le refrain dit : otti kalon, filon esti, « le beau est aimable ».

Ainsi les dieux vont assister exceptionnellement au mariage d’un mortel avec une déesse et font des cadeaux aux nouveaux époux : Hermès offre une lyre à Cadmos, Déméter du grain et Héphaïstos un collier à Harmonie.

À partir de là le couple va régner en bonne intelligence sur Thèbes. Ils enseigneront l’alphabet phénicien, dont dérive l’alphabet grec, aux Béotiens.

Tentons une première analyse « entre les lignes » : Harmonie est la fille d’Aphrodite – déesse grecque de la Germination, de l’Amour, des Plaisirs et de la Beauté, équivalent de Vénus dans la mythologie romaine – et d’Arès – dieu de la Guerre, de la destruction, lui-même fils de Zeus et de Héra, assimilé à Mars chez les Romains.

Elle est donc le fruit d’une étrange fusion entre des forces créatrices, fécondantes, féminines, et des puissances destructrices, masculines. Son mariage avec Cadmos crée une anomalie dans les règles divines : elle s’unit à un héros mortel, et non pas à un autre dieu. C’est ainsi que l’alliage des forces vitale et guerrière doit se fondre avec la réalité de la vie, pour faire naître la connaissance. En effet, les Grecs attribuent à Cadmos l’invention ou l’importation de l’alphabet et celle de la fonte des métaux.

Pour aider le couple vers ce but, on leur a remis une lyre (la musique), du grain (la fertilité) et un collier, réalisé par Héphaïstos, le dieu du feu et de la métallurgie. Mais ce collier ne peut être porté que par Harmonie : passant de mains en mains, il va entraîner ses possesseurs successifs dans des destins funestes, et même la ville de Thèbes, qui ne s’en relèvera pas.

Descendons encore un peu plus dans les entrailles du mythe.

Il nous enseigne qu’Harmonie ne peut être que le résultat d’une dichotomie fondamentale, et que seul le feu créateur, qu’elle est seule à pouvoir porter, est capable de fusionner en elle.

Portée par la lyre de la musique, qui est la traduction vibratoire et spatiale du nombre, et le grain de la fécondité et de la germination, elle peut ainsi concrétiser l’accès au savoir avec l’aide de Cadmos, par la transmission de l’alphabet. N’oublions pas que la racine sémitique « kad » qu’on trouve dans Cadmos, signifie : celui qui fait briller pour mieux comprendre, et aussi celui qui vient de l’orient, qui montre l’est.

Résumons-nous, une dernière fois : Harmonie ne peut naître que de la maîtrise d’une division initiale (création/destruction), consolidée par le feu de la passion contrôlée (le collier d’Héphaïstos). Mais elle ne peut se suffire à elle-même, étant par définition un idéal presque inaccessible. Pour accéder à la transmission et au verbe (l’alphabet), elle doit s’unir avec l’action (le héros, Cadmos) qui lui montre la bonne orientation : vers l’orient…, tout cela porté par la musique (la lyre d’Hermès), qui est le véhicule secret des proportions parfaites (le nombre).

Comme pour l’Hymne de saint Jean Baptiste, voilà comment une jolie histoire peut dissimuler des vérités autrement plus essentielles. Un sens fort s’en dégage : chacun de nous doit s’efforcer de chercher la créativité dans la transgression et la lutte, et créer sa propre Harmonie à partir des contraires.

« L’harmonie invisible est plus que l’harmonie manifeste », dit Platon.

Voilà pourquoi il faut revenir au nombre et à sa messagère, la musique, pour bien comprendre où réside le vrai sens du mot harmonie.

« La musique est une science qui doit avoir des regles certaines ; ces regles doivent être tirées d’un principe évident, et ce principe ne peut gueres nous être connu sans le secours des Mathematiques : Aussi dois-je avoüer que, nonobstant toute l’experience que je pouvois m’être acquise dans la Musique, pour l’avoir pratiquée pendant une assez longue suite de temps, ce n’est cependant que par le secours des Mathematiques que mes idées se sont débrouillées, et que la lumiere y a succedé à une certaine obscurité, dont je ne m’appercevois pas auparavant ».

Jean-Philippe Rameau, in Traité de l’harmonie, 1722

Pythagore et l’harmonie des sphères

Parmi les mathématiciens pythagoriciens – μαθηματικοί (savants), έσωτερικοί (ésotériques) ou sindonites (habillés du linceuil, placés de l’autre côté du voile), qui sont admis à l’enseignement par symboles (σύμβολα) dispensé par Pythagore derrière son rideau, eux-mêmes subdivisés en σεβαστικοί (pieux), politikoi (politiques) » ou contemplatifs, qui étudient l’arithmétique, la musique, la géométrie, l’astronomie, disciplines qui forment le Quadrivium, largement enseigné pendant tout le Moyen-âge jusqu’à la Renaissance – la transposition des lois harmoniques à l’ensemble de l’univers est essentielle, puisque tout le créé procède du nombre (le mot cosmos signifiant ordre).

Les Pythagoriciens conçoivent un monde achevé, organisé, structuré, à partir d’une matière initiale recouvrant l’Inachevé, selon la déclinaison suivante :

- 1, unité ou monade (1 point, système ou rythme unitaire)

- 2, dualité ou dyade (une droite ou 2 points, système ou rythme binaire)

- 3, trinité ou triade (un triangle ou 3 points, système ou rythme ternaire)

- 4, tétrade (un carré ou 4 points, système ou rythme quaternaire

- 5, pentade (un pentagone ou 5 points, système ou rythme quinaire).

Ensuite viennent l’hexéade, l’heptade, l’ogdoade, l’ennéade et la décade.

On y trouve clairement énoncé l’idée d’un chaos originel qui aspire à l’ordre vers une harmonie potentielle, formulée par les nombres et leurs proportions projetées dans l’univers, exprimée par la transcription vibratoire des sons, de la musique. Il s’en suit que la première métaphysique s’élabore par la pratique de recherches musicales, les pythagoriciens appliquant l’arithmétique à l’étude des phénomènes naturels.

Pythagore va émettre les premiers principes de proportions mathématiques liées aux sons, reprenant des travaux déjà entrepris dans des civilisations antérieures, et qui vont se développer du VIe siècle avant notre ère, via l’astronomie, les systèmes géocentriques (la terre est au centre du cosmos), les doctrines héliocentriques (le soleil devient le centre de l’univers) jusqu’à l’actuelle « théorie des cordes », dont la physique moderne se préoccupe de plus en plus en ce moment. Pythagore découvre dans les nombres l’explication de l’univers, et dans la science des nombres l’accès au divin, ainsi que l’assurance de félicité éternelle que cherchent mystères et cultes orphiques.

Tout commence, dans la parabole que nous transmet la légende pythagoricienne, par un passage par le feu (toujours le chaos initial !) : c’est, en effet, en passant devant une forge que Pythagore est séduit par un équilibre sonore engendré par la frappe des marteaux des forgerons sur les enclumes.

Pythagore (Tubalcaïn) notant la cognée des forgerons, détail, in Speculum humanae salvationis

(Miroir de l’humaine rédemption), Augsburg, vers 1472.

Jugé trop païen dans les manuscrits chrétiens du Moyen-âge on va substituer à Pythagore le personnage biblique de Jubal (le musicien), observant Tubalcain (le forgeron).

Yabal, Yubal, Tubal : entre le meurtre d’Abel et le Déluge ces figures bibliques, dont l’assonance prête à confusion (dans d’autres acceptions du Livre le musicien Yubal et le berger Yabal sont confondus dans un seul et unique personnage appelé Jubal), rassemblent les typologies immémoriales du berger, du musicien, du forgeron.

À l’époque médiévale on fusionnera à son tour Jubal et son demi-frère Tubal-Caïn, créant ainsi une nouvelle figure : Jubal Caïn, équivalent à celle de Tubal-Caïn ou Tubal dont il est dit dans nombre d’ouvrages théoriques qu’il serait le premier – ante diluvium – inventeur de la musique : « Primus autem inventor musicae artis fuit Tubal ».

La parabole, à nouveau, nous indique le chemin : c’est à partir de la forge originelle (le feu, les forgerons, Tubal-Caïn) que naît la conscience d’un possible réajustement, entre l’enclume et le marteau (dont le sens profond exprime précisément l’état d’une situation ou d’un être menacé par deux partis en conflit, des intérêts contraires…), puis sur la corde tendue (le monocorde), la quête d’un équilibre (les proportions des intervalles) pouvant conduire par assemblage et décantation successifs, à la résurgence harmonique.

La figure de Pythagore-Jubal-Tubal-Caïn, qu’elle s’insère dans une tradition laïque ou religieuse, permet ainsi la transformation du chaos vers l’ésotérisme de la connaissance, du feu vers l’air, comme le mythe d’Harmonie nous le révélait, à travers le collier d’Héphaïstos, vers la conquête de l’alphabet cadméen.

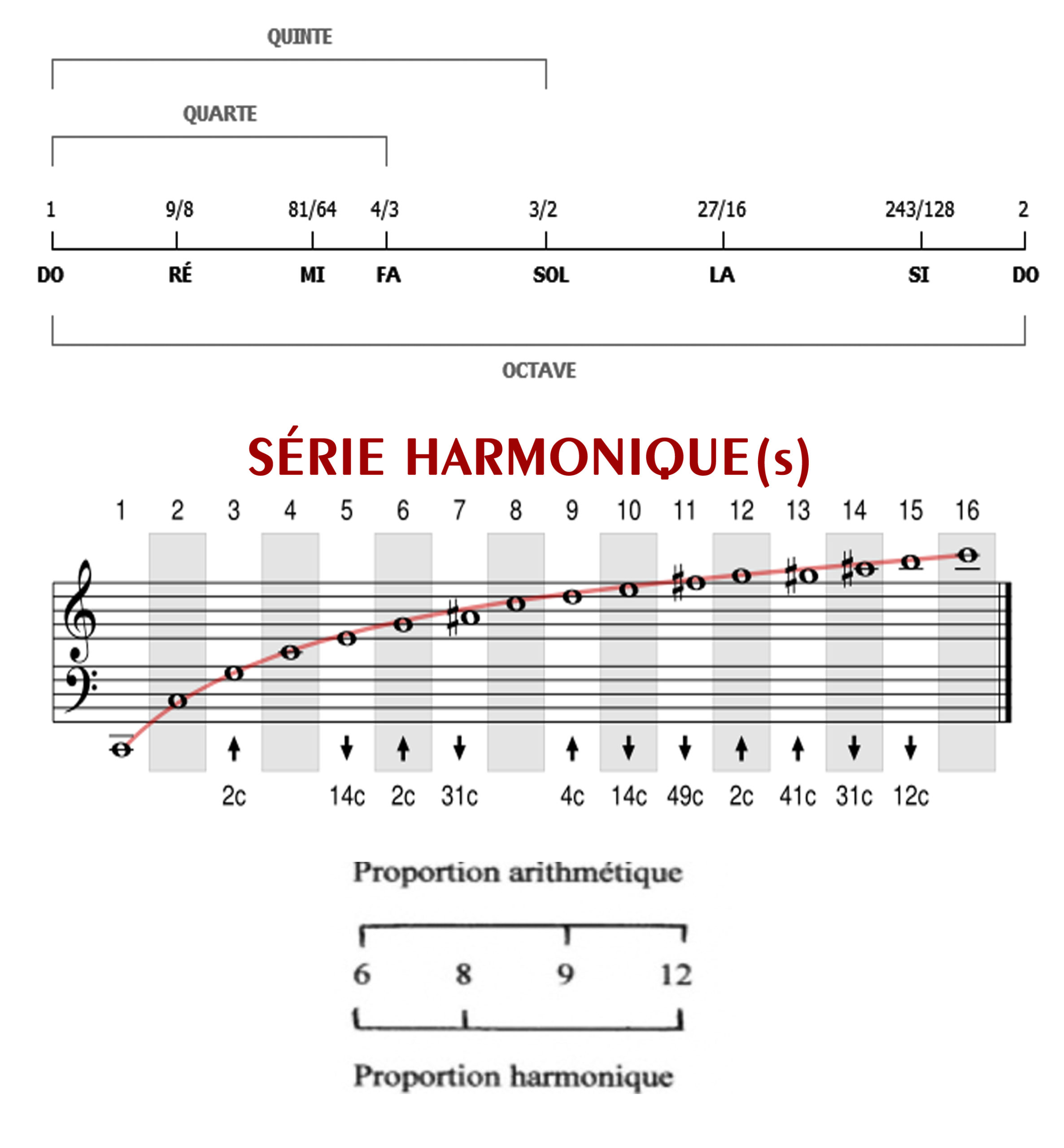

En soupesant les marteaux, Pythagore constate qu’ils pèsent respectivement des poids proportionnels de 6, 8, 9 et 12 et que ces proportions semblent gouverner les intervalles musicaux plaisant à l’oreille. Dans la proportion harmonique 12, 8 et 6, le rapport 12/6 = 2 correspond à l’octave, le rapport 8/6 = 4/3 à la quarte, le rapport 12/8 = 3/2 à la quinte. Il s’en suit que la gamme pythagoricienne va être conçue à partir des intervalles de quintes justes, dont le rapport de fréquences vaut 3/2.

Ainsi les fréquences pythagoriciennes de la note Do sont les suivantes : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048…

De là va naître la perception des harmoniques, résonnant à partir d’un son fondamental et formant une série de fréquences, multiples entiers de la fréquence du son initial : le 2e harmonique, ou son 2, sonne à l’octave supérieure du son fondamental, le nombre de vibrations dans un temps donné étant deux fois plus grand ; le 3e harmonique, ou son 3, sonne à la douzième juste du son fondamental, le nombre de variations en étant trois fois plus grand, etc.

Voilà comment Guido d’Arezzo [~992-~1050], le moine bénédictin à qui l’on attribuera l’invention des notes de la gamme et de la solmisation, rapporte l’évènement au dernier chapitre de son Micrologus, vers 1025 :

« Un certain Pythagore, grand philosophe, voyageait d’aventure ; on arriva à un atelier où l’on frappait sur une enclume à l’aide de cinq marteaux. Étonné de l’agréable harmonie (concordiam) qu’ils produisaient, notre philosophe s’approcha et, croyant tout d’abord que la qualité du son et de l’harmonie résidait dans les différentes mains, il interchangea les marteaux. Cela fait, chaque marteau conservait le son qui lui était propre. Après en avoir retiré un qui était dissonant, il pesa les autres et, chose admirable, par la grâce de Dieu, le premier pesait douze, le second neuf, le troisième huit, le quatrième six de je ne sais quelle unité de poids. Il connut ainsi que la science de la musique résidait dans la proportion et le rapport des nombres ».

Franchinus Gaffurius/Franchino Gafurio (1451-1522), Theorica musiche, Naples,1480.

Démonstration de la légende de la découverte des proportions musicales, de Tubal à Pythagore.

Avant lui le néoplatonicien Boèce [470-525], dans son Institutione Musica de 510, avait déjà raconté la suite de l’expérience :

« Puis il attacha à des cordes (nervis) des poids (pondera) correspondants et discerna à l’oreille leurs consonances ; puis il appliqua des proportions (proportiones) doubles, médianes ou autres à des longueurs de tuyaux (longitudine calamorum) et conçut une assurance parfaite dans ces diverses expériences. En les mesurant, il versa des quantités d’eau correspondantes en poids dans des verres ; et il percuta ces verres, arrangés selon les différents poids, avec un bâton de cuivre ou de fer, en se réjouissant de constater que, là non plus, rien ne divergeait. Ainsi conduit, il se tourna pour les examiner vers la longueur et l’épaisseur des cordes. C’est de cette façon qu’il trouva la règle [regulam, au double sens de la norme et de l’instrument de mesure en bois qu’est le monocorde] ; […] ce type de règle donne une vision (inspectio) tellement fixe et ferme que nul, parmi ceux qui cherchent (inquirentem), ne peut être induit en erreur… »

Boèce est une passerelle essentielle dans la transmission de la culture grecque dans le monde latin, au moment où s’accomplit la chute de l’Empire romain d’Occident, comme le relève Cassiodore, secrétaire des rois ostrogoths en Italie, dans une lettre qu’il adresse au consul et philosophe :

« Nous savons que tu es rempli d’une ample érudition, et que tu as puisé à la source même de la science les arts que le vulgaire pratique sans les connaître […] Au moyen de tes traductions, on peut lire en Italie Pythagore le musicien, Ptolémée l’astronome ; l’arithmétique de Nicomaque, la géométrie d’Euclide sont entendues des Ausoniens, et le théologien Platon, le logicien Aristote, disputent dans la langue de Romulus […] tous les arts et toutes les sciences que des hommes différents avaient donnés à la Grèce féconde, Rome les a reçus de toi seul »

Cassiodore, Ep. I, 45. (L. J. de Mirandol, La Consolation philosophique de Boèce, Paris, Hachette, 1861

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius (Rome, ca. 480 – †Pavie, ca. 524), fils de Narius Manlius Boethius (†ca. 487), très tôt orphelin, est recueilli par le platonicien Quintus Aurelius Memmius Symmachus (†ca. 525), duquel il reçoit l’humanitas [παιδεία] (eruditio institutioque in bonas artes), ce qui va faire de lui un homme-université [ὅλως σοϕός], dépositaire d’un vaste savoir [ἐγκύκλιος παιδεία], englobant l’éthique morale, la substantia numeri (science des nombres héritée de Pythagore et de Nicomaque), aussi bien que la summa bona diuina humanaque reposant sur les sept disciplines canoniques des arts libéraux [αἱ ἐλευθέριοι τέχναι], établies par Aurelius Augustinus (De ordine II, 7, 12) et divisées en deux parties distinctes : le Quadruvium (ars arithmetica / ars musica / ars geometrica / ars astronomica) et le Trivium (ars grammatica / ars dialectica-ars logica / ars rhetorica).

Devenu en 520 magister officiorum influent à la cour du roi des Ostrogoths Théodoric (vers 455-526), il sera déchu de sa position par le souverain païen, à la suite du schisme avorté entre Rome et l’église de Constantinople, pendant lequel il est suspecté d’avoir entretenu des liens avec l’empereur byzantin et orthodoxe Justin (vers 450-527). Cette accusation, aggravée par des présomptions de magie, le conduit à la prison de Pavie où, après une longue période de détention, durant laquelle il rédige son De consolatio philosophicae, il est mis à mort en 524.

Boèce constitue donc l’un des traits d’union entre l’Antiquité et le Moyen Âge et doit être considéré comme le « père entre tous du savoir transmis par les anciens » (inter omnes priscae auctoritatis uiros (De institutione arithmetica I, 1).

Son œuvre, tout au long du Moyen Âge et jusqu’aux prémices de la Renaissance, où Boèce jouera un rôle fondamental dans les mouvements de résurgence de la culture antique, notamment à travers Dante et Pétrarque en Italie, Jean Gerson en France, Thomas More en Angleterre, se perpétuera aussi auprès des courants ascétiques et moralistes chrétiens, jésuites de la Contre-réforme, mouvements antitrinitaires aux XVIe et XVIIe siècles, et jusque dans les ouvrages de Saint-Simon ou Chateaubriand aux XVIIIe et XIXe siècles, dont on peut mettre en exergue un héritage certain avec sa Consolation philosophique, à la croisée de plusieurs genres littéraires et philosophiques : consolatio stoïcienne et courant ascétique (Sénèque), dialogue à visée didactique (Platon et Cicéron), dialogue intérieur (saint Augustin)…

Anicius Manlius [Torquatus] Severinus Boethius (Roma, ca.480 – †Pavia,ca.524), De institutione arithmetica libri duo |

De institutione musica libri quinque, ca.1130, MS Ii.3.12, fol. 61v, Cambridge University Library

Ce panneau historié en trois cadres pleine page, commenté par un texte en hexamètre léonin, comporte un programme philosophique et cosmologique qui illustre admirablement les liens unissant les sommes de savoir reliant à travers le temps Boèce, Pythagore, Platon et Nicomaque de Gérase, le mathématicien et philosophe néo-pythagoricien, à travers l’art de la musique exprimant la science des nombres et des proportions. Le parcours s’effectue de manière circulaire, dans le sens des aiguilles de la montre.

Dans le premier cadre (en haut à gauche), où l’on voit Boèce s’initier à l’art du monocorde, on peut lire le commentaire suivant :

[Boethius] Consul et eximiae scrutator phylosophyae

Vt uideat uocum discrimina per monochordum

Iudicat aure sonum percurrens indice neruum.

Boèce, consul et dépositaire (scrutateur) de la plus éminente philosophie

Pour estimer par le monocorde ce qui se distingue de la parole

Juge par l’écoute du son en parcourant de son index la corde tendue (nerf)

Dans le second cadre (en haut à droite), on voit Pythagore peser les cognées et établir les proportions numériques par l’étude des vibrations sonores (à partir de l’allégorie des forgeons), avec le texte suivant :

Pythagoras physicus physicaeque latentis amicus

Pondera discernit trutinans et dissona spernit.

Pulsans aera probat quanta quaeque proportio constat.

Pythagore, physicien ami des choses cachées de la physique

Discerne (la vérité) en pesant avec pondération et repousse ce qui est dissonant.

Il contate ainsi, en faisant vibrer l’air, ce que sont les vraies proportions.

Dans le troisième cadre (en bas, à lire de droite à gauche), on voit Platon le philosophe, désormais dépositaire du savoir pythagoricien, dialoguer d’égal à égal avec le mathématicien Nicomaque (ils sont face à face, les index – doigt doctoral – symétriquement levés, ce qui montre leur parfaite complicité spirituelle, portant chacun le volume de la Musica). Le message sacré est ainsi évident :

LA PHILOSOPHIE ET LA MATHÉMATIQUE VIVENT LA MAIN DANS LA MAIN PAR LA MUSIQUE.

LA PENSÉE EST NOMBRE, LE NOMBRE EST MUSIQUE,

PAR CONSÉQUENT L’ESPRIT PORTE PAR LE NOMBRE VIBRE DANS L’UNIVERS…

Le commentaire qui entoure l’image illustre ainsi cette transmission du savoir sacré :

Edocet ipsorum summus Plato phylosophorum

Quomodo disparium paritas sonat una sonorum.

Obuiat instanti ratione Nichomacus illi.

Platon, le plus grand des philosophes, qui enseigne lui-même ces matières

Comment de liens disparates (chaos) peut résonner une seule sonorité (harmonie)

Rejoint ainsi les raisonnements (calculs) de Nicomaque.

Transcription et traduction de © Patrick Crispini

Le Consolation philosophicae, rédigé à l’extrême fin de son existence, alors que Boèce va être condamné à mort, exalte l’inanité des biens terrestres et une méditation sur l’existence du mal, ses origines et les moyens humains pour tenter de s’y soustraire. La question d’où vient le mal (unde malum), reprend celle de saint Augustin dans le Livre VII des Confessions.

Écrite sous la forme du prosimetron, elle utilise le prisme du songe, issu de la tradition littéraire autant biblique que païenne, et la notion de Fortune, rejetée par la conception patristique (saint Augustin), enrichissant ainsi une terminologie apte à influencer le langage philosophique et scientifique médiéval.

Quant à l’influence de ses ouvrages théoriques, elle est tout aussi prépondérante.

De institutione arithmetic libri duo et De institutione musica libri quinque développent la doctrine esthétique de la proportion, d’inspiration néo-pythagoricienne, et associent poésie et musique dans une vision cosmologique du monde. Sans doute porté par la volonté de contribuer à l’unification de l’Église chrétienne, préalable à une hypothétique restauration de l’Empire, Boèce s’emploie à corroborer le bien-fondé des notions touchant à la Trinité et la nature divine du Christ, fixées par le Premier Concile de Nicée en 325, par le truchement de la logique aristotélicienne.

Dans le contexte des disputes christologiques, sa définition de la persona, en particulier, deviendra une valeur fondamentale dans l’histoire des dogmes du christianisme.

L’enseignement de Boèce, basé sur l’étude des concepts fondamentaux et métaphysiques – l’animae generatio [η της ψυχης γενεσις] (la genèse de l’âme), en rapport avec l’anima mundi (l’âme du monde), la substantia numeri (l’essence du nombre), summa bona (le souverain bien), basé sur le quattuor uirtutes animae (quatuor des vertus de l’âme, comprenant la maîtrise du bonheur, de la souffrance, de la justice et l’injustice), les principalitas unitatis (principes unitaires), le continuo proportio superparticularis (les proportions des fractions liées aux principes harmoniques), le sensuum perceptio et cognitio (la perception sensitive et cognitive), decem categoriae ou decem praedicamenta (les dix catégories primordiales), les quinque uoces (les cinq universaux) – deviendra un compendium essentiel dans la tradition du savoir scientifico-philosophique carolingien, l’alpha et l’oméga transmis par l’érudition monastique et universitaire.

La musique comme illustration cosmologique et labyrinthique (Dédale) de l’amour :

La ballade anonyme En la maison Dedalus, in Berkeley Theory Manuscript (US-BEm 744, fol. 31v).

© Jean Gray Hargrove Music Library, University of California, Berkeley.

Le poème en est le suivant:

Dans la maison de Dédale, enfermée est ma dame, vers qui je ne puis aller, car je n’y vois ni issue, ni entrée par où je puisse à son beau corps parler. D’innombrables soupirs m’étranglent, et dans mon tourment, me contraindront à languir… Si je ne la vois pas, même brièvement, je serais bientôt mort. « En la maison Dedalus enfermee est ma dame vers qui ne puis aler car je ni voi issue ni entree par ou je puisse a son gent corps parler. Dont maint souspir me convient estrangler et en tourment me convendra languir se ne la voy briefment m’estuet morir.

Proportions célestes

L’harmonie musicale consiste donc en un rapport de nombres.

Aristote, dans sa Métaphysique, constate que « ces philosophes remarquèrent que tous les modes de l’harmonie musicale et les rapports qui la composent se résolvent dans des nombres proportionnels ». D’où le dogme pythagoricien :

« les nombres gouvernent le monde,

la musique des sphères célestes aussi bien que celle des sons ».

Le ciel, lui aussi, ne peut qu’être proportions harmoniques.

Corps céleste isolé dans l’espace, lui-même enserré au centre d’une sphère, autour duquel gravitent des planètes distantes les unes des autres, posées sur des anneaux circulaires, la Terre fédère ces planètes selon une hiérarchie fondée sur la mythologie, dans l’ordre suivant :

Terre – Lune – Vénus – Mercure – Soleil – Mars – Jupiter – Saturne – Fixes (étoiles).

La première échelle planétaire est établie en fonction de sa coïncidence avec les intervalles musicaux (sept planètes, sept cordes de la lyre) – et donc selon les rapports harmoniques -, en fixant la valeur du ton comme étant égale à la distance Terre – Lune. Les orbites des planètes, y compris soleil et lune, tournent autour de la terre à vitesse constante suivant les mêmes rapports numériques que la gamme. Le cosmos devenant ainsi un gigantesque instrument harmonique d’origine divine, Pythagore associe une note à chaque planète :

– si (Saturne),

– do (Jupiter),

– ré (Mars),

– mi (Soleil),

– fa (Mercure),

– sol (Vénus) et

– la (Lune).

Peut-être est-il utile de rappeler qu’Uranus ne sera découverte qu’en 1781 par William Herschel [1732-1822], musicien anglais (organiste à la chapelle de Bath) et astronome, Neptune en 1846 et Pluton en 1930.

Cependant, vers 220 ap. J.-C. le médecin chinois Koai Yu Tchu expliquait encore à l’Empereur jaune Hoang Ti, au chapitre du traité So Ouenn consacré à l’Étude du Cosmos :

« Selon l’explication de la genèse que m’a léguée mon aïeul de dix générations antérieures à la mienne, il est dit : dans l’immensité de l’espace, il existe une énergie essentielle, primitive, qui donne naissance à tous les éléments et s’y intègre […] À partir de cette création, neuf planètes sont suspendues et brillent dans le ciel : sept tournent au-dessus de nos têtes […] Au ciel l’énergie n’est qu’une substance abstraite, tandis que sur terre, elle se transforme en une substance physique concrète ».

Petrus Apianus, Cosmographicus liber, 1524, Gallica, Figure 12. Le système géocentrique de Ptolémée.

Robert Fludd (1574-1637), Philosophia sacra & vera christiana seu Meteorologia cosmica, 1626

(Philosophie sacrée et vraiment chrétienne, ou météorologie cosmique)

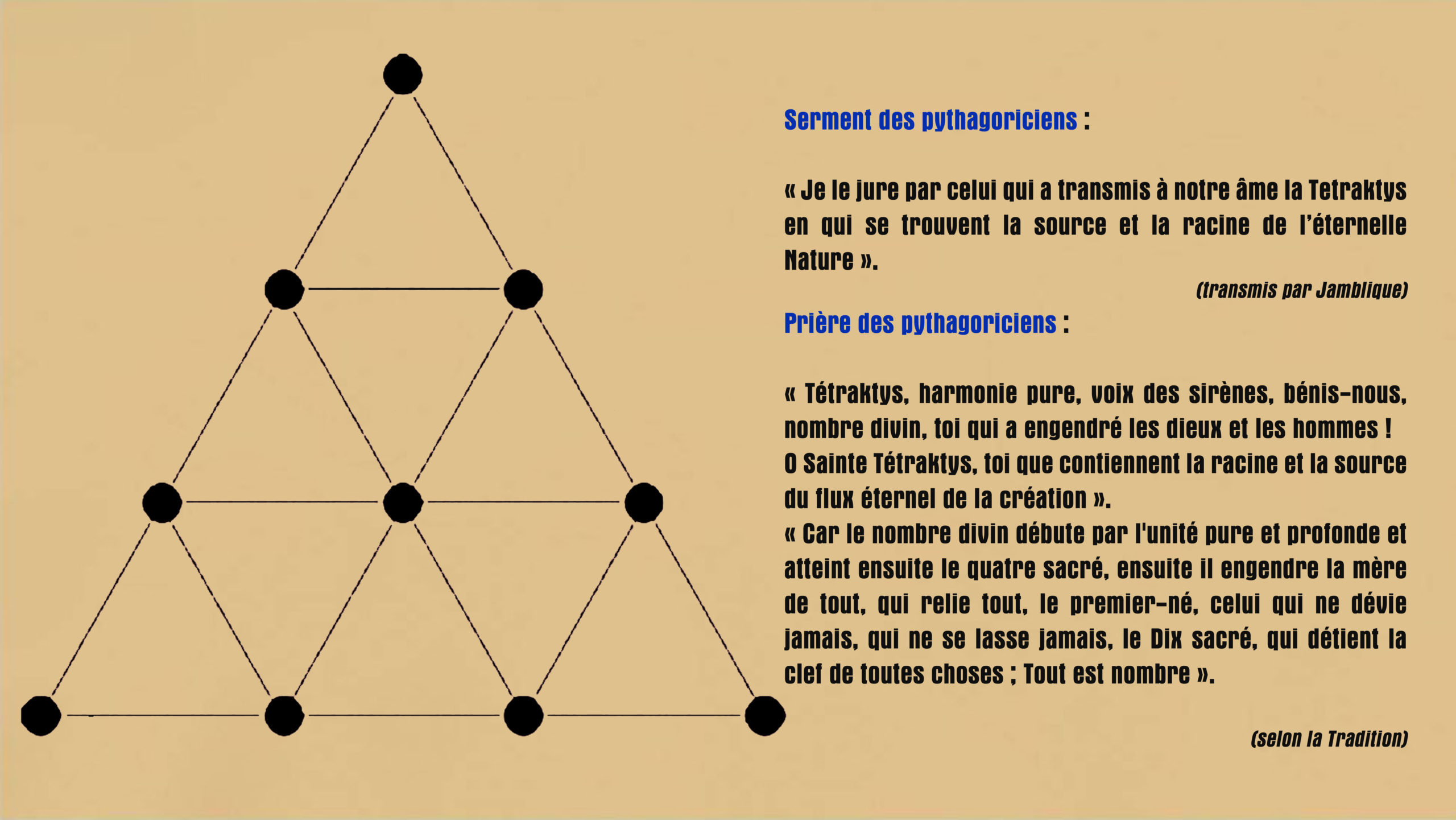

La Tétractys

Dans les communautés pythagoriciennes, l’impétrant (d’abord postulant, puis néophyte), exprimait dans son serment de silence, qui le conduit aux rangs supérieurs d’acousmaticien, puis de mathématicien, ces paroles révélatrices :

« Par celui qui a trouvé la Tétraktys de notre sagesse,

source qui contient en elle les racines de la nature éternelle ».

Le monde sensible révèle son unité dans les nombres et les rapports de nombres dont il est la manifestation. La musique en est l’archétype, et c’est la Tétractys ou Décade de Quatre qui la projette dans la géométrie et l’architecture. Elle est constituée par la somme des quatre premiers nombres : 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

Les Pythagoriciens le représentent par le triangle décadique :

Le grand quaternaire est de 36 ; il est formé de 8 nombres, c’est-à-dire par l’addition de la somme des 4 premiers nombres impairs à la somme des 4 premiers nombres pairs, ce qui donne 36. Le quaternaire exprime pour les Pythagoriciens la clef de leur interprétation du monde.

Dans les premières échelles de tons les anciens Grecs positionnent les correspondances planétaires selon ce tableau, où les planètes sont positionnées en fonction de leur vitesse de déplacement vues depuis la Terre, puisque nous sommes ici dans le système géocentrique faisant autorité à l’époque.

Pythagore fait l’hypothèse que tout ce qui est beau dans l’univers, et d’abord l’univers lui-même dans son ensemble, s’explique par des rapports musicaux entre des nombres.

Les Pythagoriciens font l’hypothèse que l’ensemble des intervalles entre les orbites des astres, qu’ils peuvent observer dans le ciel, sont soumis aux lois de l’harmonie de telle sorte que le tout forme une immense lyre aux cordes circulaires produisant des sons agréables : l’harmonie des sphères.

Orphée et la lyre d’Hermès

Hermès (Mercure, chez les Romains) est fils de Zeus et de Maïa, et le messager des dieux.

Il est donc traditionnellement associé au voyage, à l’échange (amoibê) : il conduit les voyageurs et les marchands dont il est le patron, mais aussi les âmes dans l’Hadès, et ne manque pas de protéger au passage les menteurs et voleurs ! L’ingéniosité et l’espièglerie, dont il est doté dès son plus jeune âge, favorisent son habileté : c’est ainsi qu’il va fabriquer une lyre en utilisant une carapace de tortue, puis subtiliser le troupeau d’Apollon qu’il dissimule en le faisant marcher à reculons pour brouiller les pistes. Une fois le subterfuge découvert, Hermès se fera pardonner d’Apollon en lui offrant sa lyre. En échange il reçoit le caducée, qui deviendra un de ses attributs.

L’Hymne homérique à Hermès rapporte ainsi la création de la lyre, v. 20-54 :

« Il [Hermès] trouva une tortue […] La prenant à deux mains, il rentra avec cet aimable jouet. Alors retournant la bête, avec un burin de fer mat il arracha la moelle de vie à la tortue des montagnes. Comme une pensée rapide traverse le cœur d’un homme que hantent de pressants soucis, ou comme on voit tourner les feux d’un regard, ainsi le glorieux Hermès accomplissait ses paroles et ses actes. Il tailla des tiges de roseau à la juste mesure, et les fixa en traversant dans le dos l’écaille de la tortue. Puis, avec l’intelligence qui est la sienne, il étendit sur le pourtour une peau de bœuf, adapta deux bras joints par une traverse, et tendit sept cordes harmonieuses en boyau de brebis. Après avoir si vite construit l’aimable objet, il en éprouva les cordes tour à tour, avec un plectre ; et sous ses doigts la cithare rendit un son merveilleux ».

C’est alors que vient au monde Orphée. Né des amours de Calliope (« belle voix » en grec) et du demi-dieu Œagre, roi de Thrace, que les légendes représentent souvent comme un dieu-fleuve. Calliope est la plus prestigieuse des neuf Muses, filles de Zeus et de Mnémosyne (la Mémoire) : c’est la muse de la poésie épique et de l’éloquence, celle à qui s’adresse tous les grands poètes pour trouver l’inspiration au moment de chanter, comme l’aède Homère dès les premiers mots de l’Iliade ou de l’Odyssée.

Instruit et parrainé par Apollon, ayant reçu des mains du dieu la lyre d’Hermès à laquelle il ajoute deux cordes (ainsi portées au chiffre de 9, en hommage aux neuf Muses et qu’on retrouvera comme écho aux 9 planètes de l’harmonie des sphères platonicienne), son art tient vite du prodige : aux sons mêlés de sa voix et de la lyre, Orphée envoûte hommes, animaux, rochers et montagnes.

Après de nombreuses tribulations (il aurait participé au voyage de Jason et des Argonautes, mais aussi aurait été initié aux fameux Mystères d’Eleusis…), il rentre et s’installe en Thrace parmi les sauvages Cicones où il épouse Eurydice, une Dryade (nymphe des chênes). Mais, le jour-même des noces, Eurydice, poursuivie par les assauts du berger Aristée, en tentant de lui échapper, bute contre une racine et se fait mordre par un serpent dont le venin envoie la jeune femme au royaume des morts.

Orphée décide de descendre aux Enfers et d’en ramener sa femme. Armé de sa seule lyre, il affronte le passeur Charon, le monstrueux Cerbère, traverse le Tartare où errent les âmes en peine et parvient jusqu’au trône d’Hadès.

L’art d’Orphée est si puissant que les divinités souterraines accèdent à sa demande : il est autorisé à repartir avec son aimée, à la seule condition de faire le chemin sans jamais la regarder tant qu’elle appartient au royaume des morts. Orphée enfreint trop tôt la règle, se retourne et Eurydice, encore dans les ombres, lui est arrachée cette fois-ci, à jamais. Accablé de douleur, Orphée sombre dans un interminable deuil et reste fidèle au souvenir d’Eurydice. Croisant un jour un groupe de Ménades, le poète est attaqué par ces femmes qui, en proie à l’hystérie collective, le tuent et le dépècent. La légende veut que la tête qu’elles avaient arrachée puis jetée à la mer, soit remontée en chantant jusqu’à l’île de Lesbos, terre de poésie. Les Muses ensevelissent Orphée au pied de l’Olympe. Apollon, quant à lui, reprend la lyre et la portera au firmament où elle deviendra une constellation.

Le mythe, comme on peu le voir, est des plus sombres. Il fut prolongé par plusieurs légendes et alla jusqu’à engendrer, au VIe siècle avant J.C, un courant religieux hautement ésotérique – l’orphisme – qui influencera entre autres les pythagoriciens et Platon. Les artistes, quant à eux, vont puiser abondamment dans cette légende où poésie, chant et mort s’articulent en une métaphore édifiante sur l’art. Peintres, compositeurs, poètes, dramaturges et cinéastes en ont fait d’innombrables représentations, interprétations et transpositions.

Alexandre Séon, Lamentation d’Orphée, vers 1896 © Musée d’Orsay, RMN Grand-Palais, Paris

La figure orphique prend trois dimensions essentielles :

- Le poète (musicien-magicien),

- Le prêtre (ou l’initié),

- L’amant (le fidèle d’amour).

Le poète est capable d’agir sur la nature, sur les animaux, sur les humains et sur les dieux eux-mêmes. S’il le fait au moyen de son chant et de sa lyre, c’est également sa parole qui est efficace et qui revêt un caractère pacificateur. Son art vibre d’harmonies musicales, mais aussi d’éloquence et de charme.

Le prêtre est l’initié d’une religion à mystère. Orphée a voyagé durant sa jeunesse, en particulier en Égypte. Diodore de Sicile nous apprend que durant ce périple, il devint le plus grand des grecs dans le domaine théologique, initiatique, et lyrique. Il est considéré comme l’un des fondateurs des mystères d’Éleusis. Il initie ses compagnons d’expédition (Jason et les Argonautes) aux mystères de Samothrace. Orphée est donc le fondateur d’un culte, mais au delà, il est considéré comme étant à l’origine d’une théologie complète : l’orphisme, qui raconte la naissance du monde tout en donnant des conseils de vie pour acquérir le Salut.

L’amant est certes le malheureux époux d’Eurydice. Mais sa ténacité et sa fidélité induisent l’idée d’un amour plus fort que la mort, d’un amour cosmique qui trouvera, dans les grandes gestes médiévales et les plus belles histoires d’amour courtois un prolongement inépuisable. Mais, plus que tout, l’expérience orphique de l’amour absolu nous rapproche de l’Ordre des Fidèles d’Amour, société secrète de gens de lettres à laquelle appartinrent des esprits aussi éclairés que Dante, Pétrarque, Paracelse ou Marsile Ficin… À l’intersection d’une tradition provençale, à travers troubadours et trouvères, et de celle du soufisme (que les Croisés rapportèrent en occident), les paroles d’Ibn’ Arabi, d’Averroès, des âshiq, ou des Shadhiliyya (mêlant amour et poésie), cette philosophie reprenait en écho le symbole de la lyre d’Orphée, à travers une gravitation mystique autour du nombre neuf. Dans cette initiation, l’expérience amoureuse était vécue comme une mystique à part entière.

« L’amour absolu, indépendant du cœur, fondé sur la foi, est religion », écrit Novalis dans un fragment philosophique bien connu de 1797.

« Tantôt elle est dans les pleurs, tantôt elle est dans les rires ; tantôt ardente de feu, tantôt vibrante de musique ; tantôt la substance même de l’argile humaine est consumée par le feu de l’amour, et tantôt le luth de prééternité accompagne la psalmodie. Tantôt dans l’ivresse mentale, tantôt dans la lucidité, tantôt abolie à soi-même. Tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’exultation ; tantôt dans la crainte, tantôt dans l’espoir ; tantôt dans la séparation, tantôt dans la réunion. Pas d’étape où faire halte, quand elle est séparée ; pas même de séjour à demeure, lors de la réunion. Voilà ce qui est exigé d’un Fidèle d’amour que Dieu mène en ce monde par les degrés de l’amour humain à l’ascension de l’amour divin ; parce que dans le jardin de l’amour, il ne s’agit que d’un seul et même amour, et parce ce que c’est dans le livre de l’amour humain qu’il faut apprendre à lire la règle de l’amour divin. »

Ṣadr al-Dīn Abû Mohammad Rûzbehân (1128-1209),

in Kitâb-e ‘Abhar al-‘ashiqin, Le Jasmin des fidèles d’amour

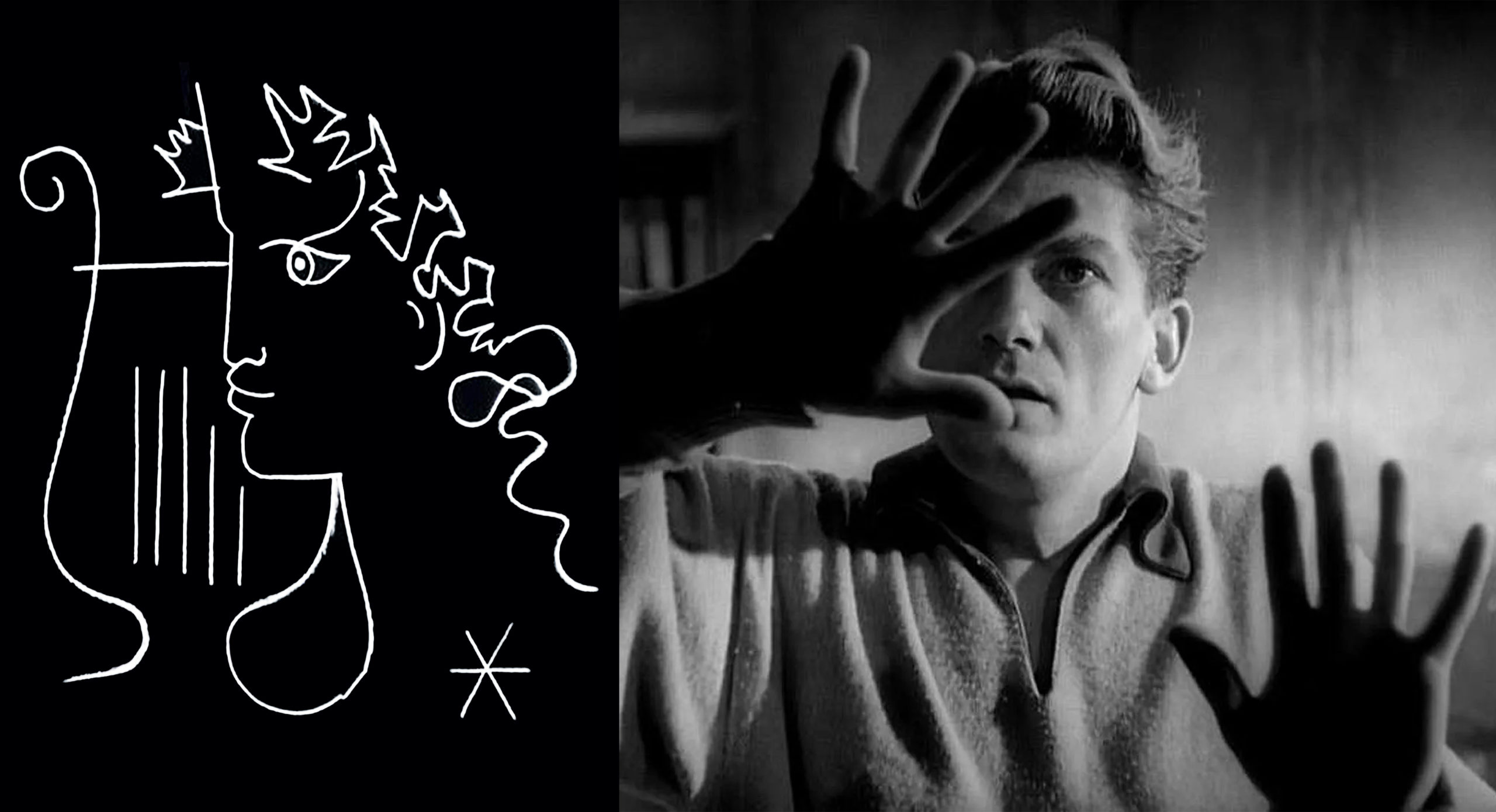

Le mythe, une fois encore, nous enseigne la route à suivre : grâce à ses talents de chantre cosmique (musique, poésie), mais aussi d’initié (le prêtre d’Éleusis), Orphée peut transcender l’interdit suprême : aller de l’autre côté du miroir, dans le royaume de la mort. Pour cela, il doit revivre le chaos initial en retournant dans les ténèbres puis, fort de son art (la musique) et de ses connaissances en justes proportions (spiritualité), tenter de retrouver la lumière (l’harmonie) grâce à la puissance de son amour. Pour cela, il lui faut s’extirper de ses propres ténèbres, dont son nom lui-même porte la marque de la destinée : Orphée vient du grec ορφνη « obscurité de la nuit ».

Jean Marais, Orphée moderne, tentant la traversée du miroir dans le film Orphée de Jean Cocteau, 1950

voir : un extrait du film , la Traversée du miroir : « Il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit de croire »

Spéculations et cosmogonies

Platon (v. 428-v. 347 av. J.-C). reprend la théorie harmonique pythagoricienne.

Dès Aristote (384-322 av. J.-C). se dessine une dualité entre l’idée de règles d’harmonie, très rigoureuses, mathématiques, qui permettent d’atteindre la perfection par la raison, et celle d’un sentiment, d’une expérience vécue de l’harmonie qui fait communier avec le divin.

Sous l’influence stoïcienne, la médecine hippocratique va intégrer elle aussi le principe d’harmonie à sa doctrine.

Platon, reprenant Socrate, avait écrit dans La République, le mythe d’Er le Pamphylien. dans lequel il relate la croyance dans la réminiscence des âmes, leur transmigration dans une après-vie, où les âmes, humaines, végétales ou animales (panthéisme) connaîtraient souffrances ou récompenses selon le degré de leur sagesse…

Cicéron (106-43 av. J.-C.) lui répond par le Songe de Scipion (Somnium Scipionis), passage du livre VI de son dialogue intitulé De republica, où Scipion le Jeune, également appelé Scipion Émilien (Publius Scipio Aemilianus Africanus Minor), décrit le songe qu’il eut 20 ans plus tôt, en 149 avant J.-C., alors qu’il participait à la 3ème Guerre punique auprès du roi Massinissa, allié des Romains. Guidé par son beau-père Scipion l’Africain (Publius Cornelius Scipio Africanus Maior), vainqueur des Carthaginois menés par Hannibal, à Zama, en 202 avant notre ère, et par son père naturel, Paul-Émile (Lucius Aemilius Paulus Macedonicus), vainqueur des Macédoniens du roi Persée, à Pydna, en 168 avant notre ère, il relate ce rêve au cours duquel il est monté jusqu’aux régions célestes, et pendant lequel lui est révélé que les âmes des hommes politiques méritants, après leur mort, s’élèvent au ciel pour une béatitude éternelle. Dans cette Voie lactée, lieu des âmes (τόπος ψυχῶν, topos psychôn), lui apparaît également neuf sphères gravitant les unes dans les autres englobées par la sphère céleste initiale : on y contemple Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune et, au cœur du système, la Terre fixe (géocentrisme), qui exécutent un mouvement circulaire « produisant des sons distincts par leurs sept intervalles » (septem efficiunt distinctos intervallis sonos), l’ensemble de ces sons créant une harmonie (sonitus), au caractère « puissant et doux » (tantus et tam dulcis).

Ce texte célèbre dans toute l’antiquité, truffé de réminiscences d’auteurs grecs comme Platon ou Ératosthène, sera relayé et longuement commenté par Macrobe (Ve siècle après J.-C.), encyclopédiste latin, néoplatonicien, auteur des Saturnales, qui en propose une lecture essentiellement philosophique.

La pérennité du monologue de Cicéron, outre sa qualité littéraire, s’explique par son lien avec les principes de l’Harmonie des sphères (Harmonices mundi), dont l’attrait perdurera jusqu’au siècle des Lumières.

(voir plus bas : Mozart et le Songe de Scipion)

Le concept d’Harmonie des Sphères est aussi présent chez les néo-platoniciens (Plotin et Proclus).

Dans son De die natali, daté de 238, l’astrologue romain Censorin reprend les principes de Pythagore, en perfectionnant le calcul des distances astronomiques exprimées en tons musicaux :

- de la Terre à la Lune, un ton,

- de la Lune à Mercure, un demi ton,

- de Mercure à Vénus, un demi ton,

- de Vénus au Soleil, un ton et demi,

- du Soleil à Mars, un ton,

- de Mars à Jupiter, un demi ton,

- de Jupiter à Saturne, un demi ton,

- de Saturne aux étoiles (fixes), un demi ton.

Il y a donc trois tons de la Terre au Soleil, soit une quinte, tandis que du Soleil aux fixes (étoiles) il n’y a que deux tons et demi, soit une quarte. On retrouve cependant six tons (une octave) pour aller de la Terre aux étoiles.

Transmise par les Romains, l’harmonie du monde va aussi enchanter la tradition chrétienne : Séraphins, anges et chérubins remplacent sirènes et muses pour faire entendre des accents célestes : l’harmonie des sphères ne peut être que l’œuvre de Dieu.

« L’homme est enserré dans une harmonie universelle des créatures qui répond à une hiérarchie, à un ordre céleste » assure le moine irlandais Jean Scot, à la suite de Boèce.

Comme un écho lointain de Maât, le principe d’équilibre qui, dans l’Égypte ancienne, ordonne les forces de la vie et dicte l’ordre du monde, l’harmonie universelle est un modèle idéal pour toute œuvre humaine.

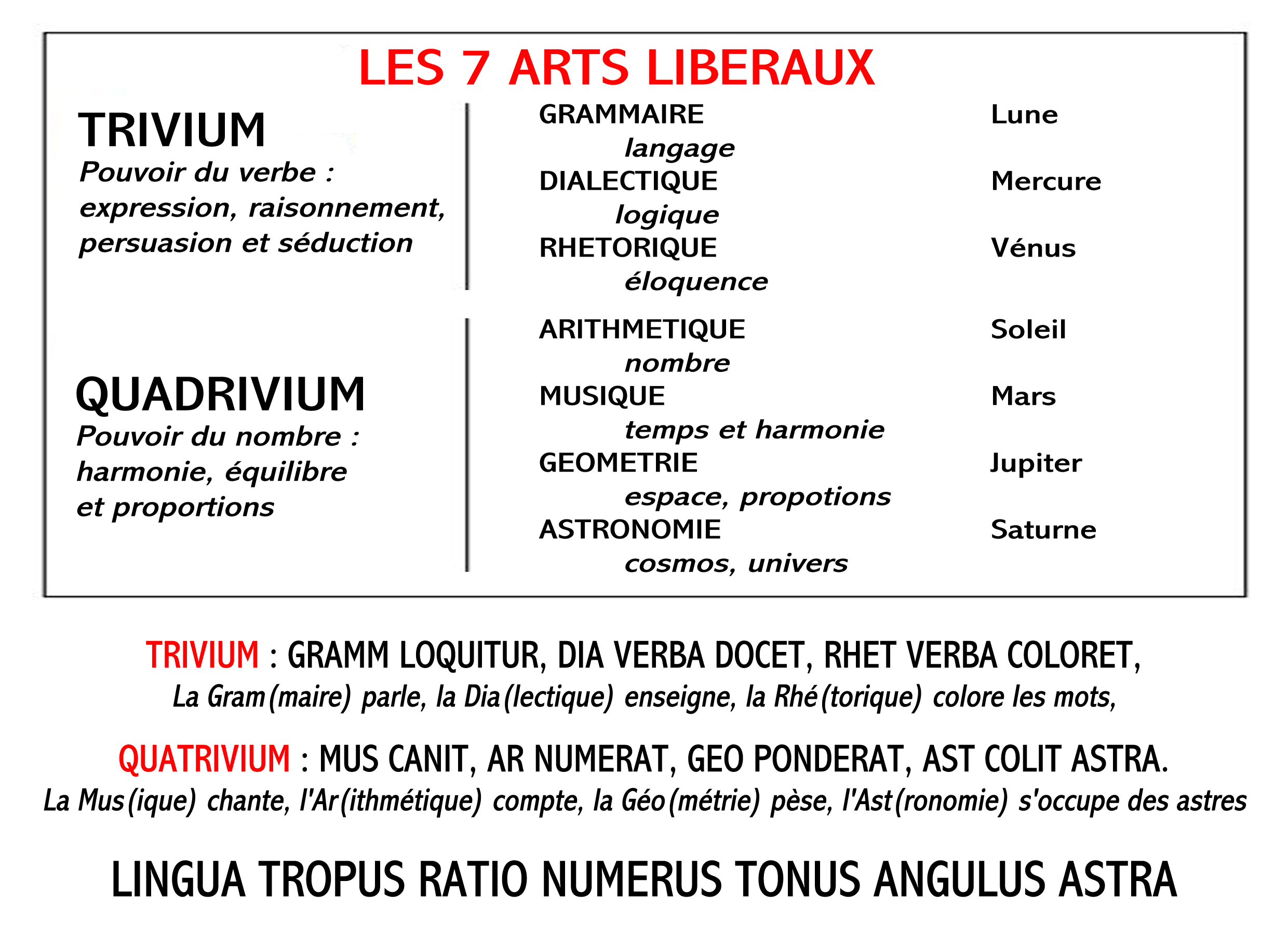

Cette quête d’harmonie permet d’élever la musique au même niveau que l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie, comme l’écrit Cassiodore vers 550. L’ensemble de ces quatre disciplines constitue le Quadrivium, l’essentiel de l’enseignement classique supérieur professé jusqu’à la fin du Moyen-âge. La musique vient en seconde position, après l’arithmétique, dans cet enseignement : toujours le nombre, la proportion, comme Art royal, suivi du son, comme complémentaire cosmogonique. Ce savoir puise ses racines dans la transmission du Trivium et du Quadrivium (les 7 arts libéraux), qui fut au coeur de toute l’enseignement médiéval et bien au-delà, jusqu’au siècle des Lumières.

Herrade von Landsberg (vers 1125-1195), Septem artes liberales (les 7 arts libéraux), in Hortus deliciarum, vers 1180

une description détaillée

La concordia mundi (l’harmonie du monde), ainsi que la nomme Marsile Ficin, moine occultiste, un des philosophes humanistes les plus influents de la Première Renaissance italienne, qui dirigea l’Académie platonicienne de Florence en 1459, sera aussi chantée par Dante dans l’Enfer de sa Divine comédie… et Milton dans son Paradis !

(voir aussi : Raphaël et l’École d’Athènes, la synthèse métaphysique)

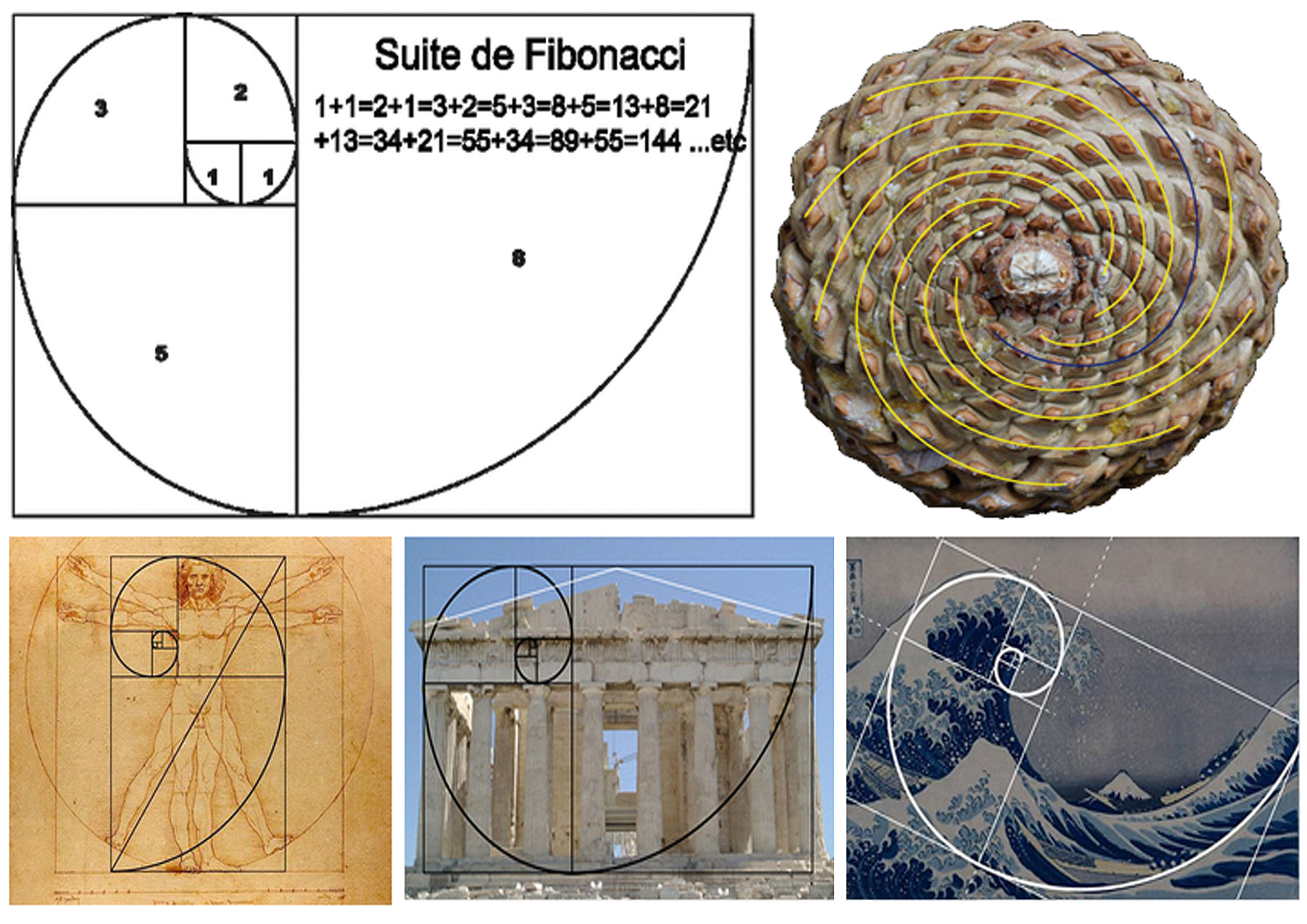

Persuadés de la perfection de l’harmonie musicale, image de celle de la nature, les hommes de la Renaissance en ont appliqué les rapports de nombres aux autres arts.

On connaît la célèbre figure de l’homo quadratus de Léonard de Vinci. Pourtant, cette image des proportions cosmiques du corps est centrée par rapport au regard de l’artiste ou du spectateur humain. L’harmonie n’est plus pure fusion avec l’ordre de la nature.

Vinci, préoccupé comme nombre de ses contemprains cherchants par les questions touchant aux Harmonices mundi, s’interroge : est-ce que « le frottement des cieux fait son ou non » ? Mais, sceptique par nature, il émet des réserves : « S’il n’y a pas d’air dans les cieux, il ne peut y avoir de son ; mais s’il y a de l’air, les corps seraient usés depuis longtemps. De plus, les corps polis ne font pas de son en frottant et si les deux ne sont pas polis après des siècles de frottement, c’est qu’ils sont globuleux et rugueux : donc leur contact n’est pas continu. Il y aurait alors un vide dans la nature, ce qu’on ne peut admettre puisque la nature a horreur du vide. Enfin, le milieu tourne plus vite que les pôles : il devrait donc être plus usé et après usure il n’y aurait plus frottement et le son s’arrêterait… »

Leonardo da Vinci (1452-1519), Homme de Vitruve (le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio),

dessin plume, encre et lavis, vers 1490 © Gallerie dell’Accademia, Venise

L’Homme de Vitruve, dessin annoté, réalisé vers 1490 par Léonard de Vinci, d’après le traité d’architecture De architectura de l’architecte ingénieur romain Vitruve (v-90-v-15 av. J.-C.), incarne les proportions idéales parfaites du corps humain inscrit dans un cercle (centré autour du nombril) (vision spirituelle) et un carré (autour les organes génitaux), symbole terrestre faisant référence aux quatre éléments (eau, air, feu et terre) et aux quatre point cardinaux. Le dessin est un symbole allégorique emblématique de l’Humanisme, de la Renaissance, du rationalisme, de « L’Homme au centre de tout / Homme au centre de l’Univers », de la mesure et de la représentation du monde, rappelant que la Nature et l’Homme sont régis par la géométrie du Quatrivium.

Reprenant les travaux de Platon et des anciens, Nicolas Copernic (1473-1543) argumente sur l’infini de Dieu et de sa création pour conclure qu’il n’y a pas de centre dans l’infini, donc la Terre ne peut être au centre du monde. Son ouvrage De Revolutionibus publié en 1543 sera mis à l’index en 1616 car il sème les premières bases du modèle héliocentrique. Dans le système de Copernic, le Soleil, placé au centre du monde ne joue qu’un rôle d’éclairage des planètes.

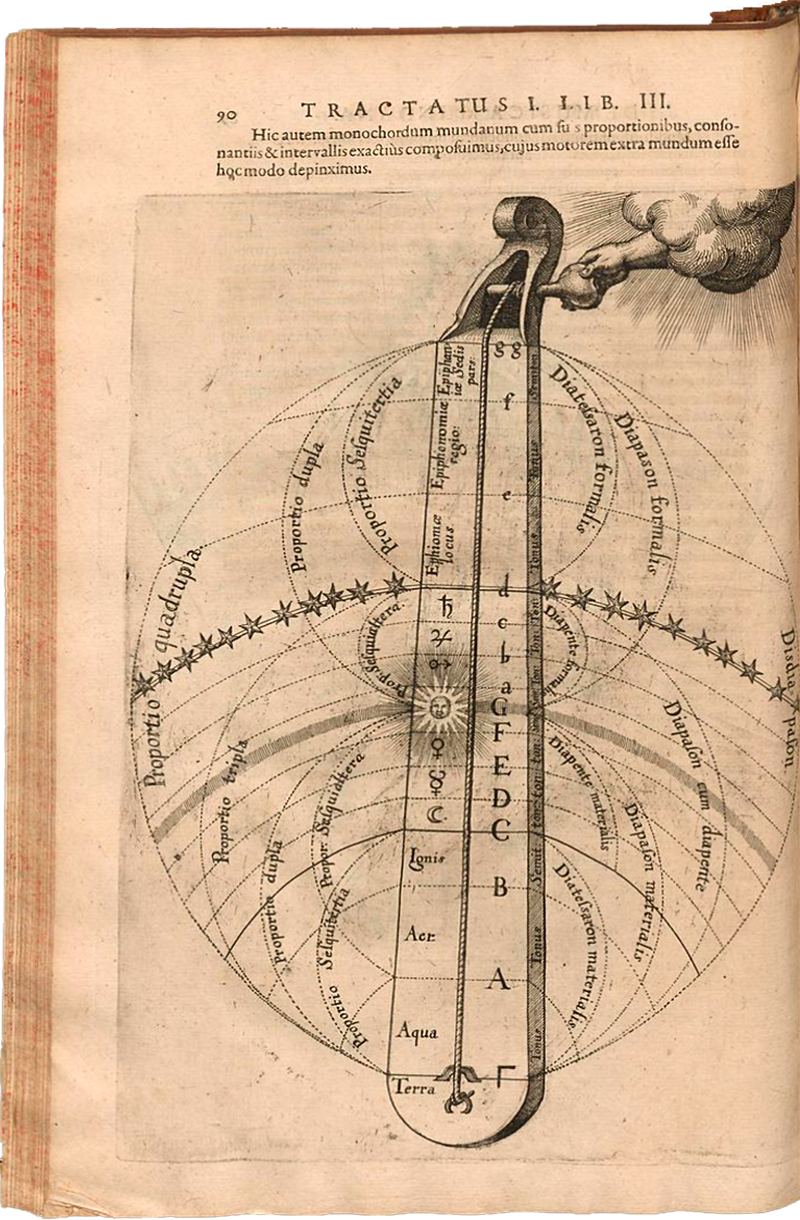

Johannes Kepler (1571-1630) donne au Soleil une fonction motrice qui anime les planètes sur une orbite elliptique. Il recherche en outre l’harmonie des sphères dans l’harmonie musicale, à partir de la vitesse angulaire de chaque astre associée à un nombre de vibrations, en donnant à chaque corps céleste une mélodie de base calculée sur l’excentricité de l’orbite terrestre valant 1/2 ton. Ses résultats font l’objet de Harmonices Mundi publié en 1619.

Dans son ouvrage Kepler, astronome et mathématicien impérial à Prague, utilise les proportions au sein d’une gamme musicale pour représenter les proportions au sein du cosmos. « C’est l’expérience infaillible de l’harmonie entre les évènements terrestres et les changements célestes qui a instruit et forgé malgré moi ma conviction ».

Kepler entend démontrer que les lois de l’Harmonie règnent dans tout le Cosmos à travers des relations harmoniques que l’on retrouve dans la mathématique, la musique, la géométrie ou l’astronomie.

Il prolonge le travail de mesure de l’univers à travers les vibrations sonores entamé par Pythagore. Pour cela il reprend les mesures de la trajectoire de la planète Mars qui avaient déjà été effectuées par l’astronome danois Tycho Brahe, et s’aperçoit que l’orbite de la planète autour du Soleil n’est pas un cercle, mais une ellipse, ce qui induit que le système solaire est dynamique et que la trajectoire des planètes est marquée par deux extrémités, l’une où la planète est la plus éloignée du soleil et l’autre où elle en est la plus proche.« Pour éviter des erreurs, il m’a fallu faire reposer le fondement du Monde pour ainsi dire au centre du Soleil ; cela a entraîné que les lieux du Zodiaque, où les planètes sont les plus proches ou les plus éloignées, ne peuvent plus garder leur nom d’apogée ou de périgée, comme le fait abusivement Copernic, mais ont reçu de moi un nom propre et signifiant : aphélie et périhélie ».

Ainsi les planètes, au lieu de simplement graviter autour du Soleil, s’en rapprochent et s’en éloignent. Ainsi Kepler énonce-t-il sa 3e loi : le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de la distance au soleil (T2=R3 où l’emplacement du soleil est une constante).

Et pour représenter cette loi, il va utiliser la musique : en attribuant des notes aux orbites des planètes.

La Terre, par exemple, forme une orbite très légèrement elliptique, presque circulaire autour du Soleil : il n’y a donc pas beaucoup de différence ni de distance entre ses points extrêmes (périhélie et aphélie). Transposée dans une gamme on obtient un demi-ton. De même sur une corde représentant soit une gamme, soit l’orbite de la terre, la distance qu’il y a dans le demi-ton est la même qu’entre le point où la terre est la plus éloignée du soleil et le point où la terre est la plus proche du soleil.

L’orbite de Mercure se trouve très elliptique et plutôt allongée. Étant donc à la fois très proche du soleil et très éloignée, dans la gamme cela donne une octave plus une tierce. Pour l’orbite de Vénus qui est complètement circulaire, il n’y a plus de point éloigné ou proche, ce qui donne l’unisson…

Chaque planète a donc une note fondamentale caractéristique de sa vitesse lors du passage à l’aphélie (proche du Solei), et plus elle va vite, plus sa note se trouve dans les aigus. La variation de vitesse entre l’aphélie et le périhélie est transposée en variation de son, c’est à dire en un intervalle musical.

Sur cette base, Kepler va modéliser tout le système solaire qui, grâce aux proportions, peut ainsi se trouver contenu sur une portée musicale, les écarts entre périhélies et aphélies apportant aussi une solution pour mieux « tempérer » la gamme. Ces écarts entre les notes planétaires sont une solution au problème de toute façon insoluble (et profondément musical) de la distance entre chaque note.

Dans cette cosmologie sonore, le rapport entre les vitesses extrêmes doit être harmonieux, c’est-à-dire correspondre à une belle consonance musicale (tierce, quarte, quinte, octave). Mais cette harmonie n’est pas perceptible à l’oreille humaine. Pour obtenir une véritable harmonie céleste, il faut faire résonner les planètes entre elles, dans une sorte de polyphonique astrale. Pour y arriver, après de longs calculs, Kepler compara les vitesses extrêmes de différentes paires de planètes en évitant les dissonances, par des proportions musicales planétaires où chaque rapport entre extrêmes est unique.

Voir aussi : Six exoplanètes orbitent en une harmonie précise autour d’une étoile lointaine

(in Courrier international du 26/01/2021)

Nourris de musique et d’astronomie, les Galilée – le père musicien Vicenze [1520-1591] et fils astronome Galileo [1564-1542] – reprennent les gammes planétaires. Ce dernier établit en 1636 la relation liant la tonalité et la longueur d’une corde ou d’un tuyau d’orgue. Malgré l’importance de ses observations grâce à l’usage de la lunette astronomique, on sait dans quelles circonstances dramatiques il devra abjurer les évidences du modèle héliocentrique.

Raphaël & L’École d’Athènes [1508-1512]

la synthèse métaphysique

Voir l’intégralité de l’article dans : Raphaël et la synthèse métaphysique

Le père Marin Mersenne [1588-1648], au XVIIe siècle, découvrira les harmoniques concomitants, en même temps qu’il met au point un clavecin de couleurs, cherchant à relier l’univers des ondes élastiques sonores à celles électromagnétiques de la lumière.

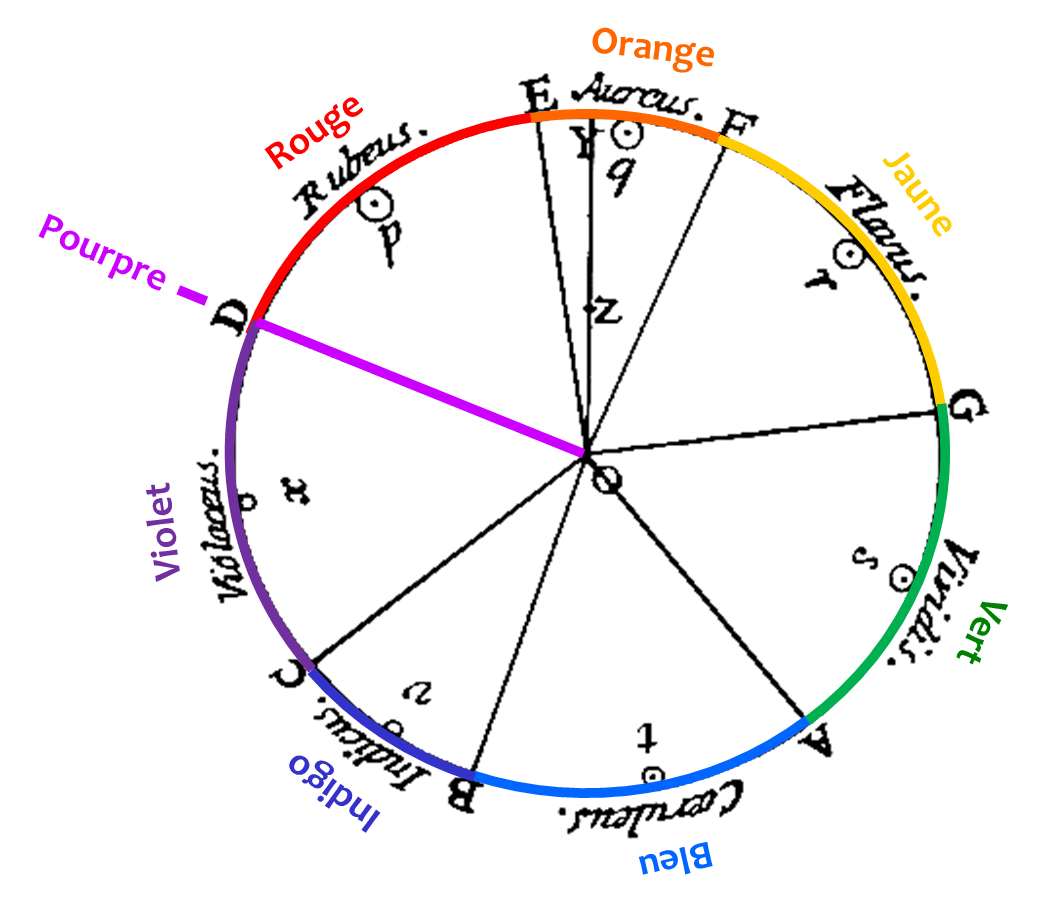

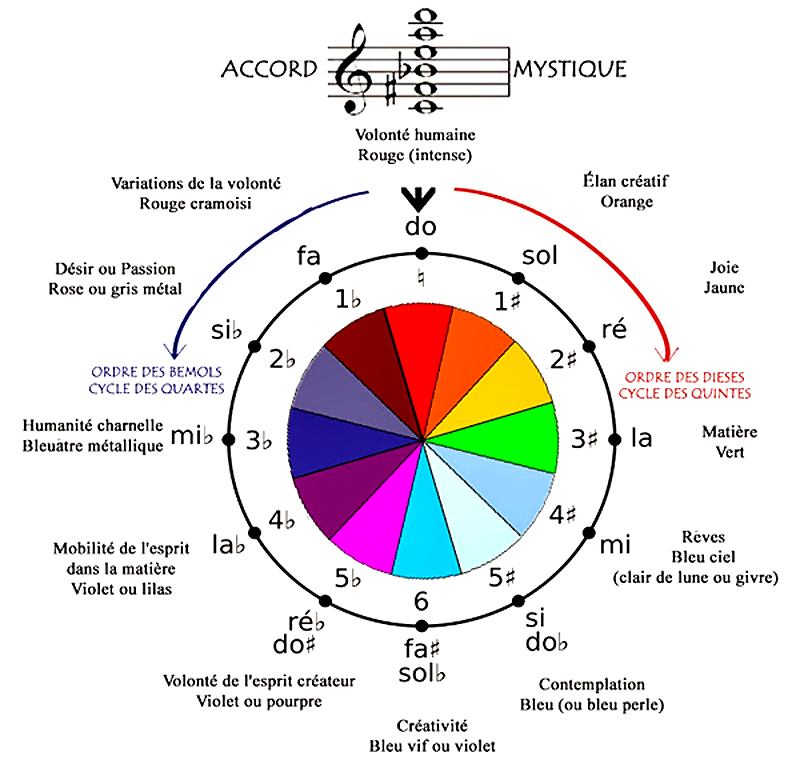

Isaac Newton (1643-1727) en mécanique céleste, observe le domaine visible, l’ordre des couleurs de la lumière et ses limites. L’arc-en-ciel,en particulier, lui révèle l’ordre des couleurs spectrales : aux couleurs « froides » (bleu, vert) succèdent les couleurs « chaudes » (jaune, orange, rouge). Newton va y ajouter la compréhension d’une lumière blanche, composite dont les rayonnements colorés sont les composants élémentaires. Newton les représente sous forme d’un disque reliant ainsi les deux extrémités du spectre. Il insiste sur l’analogie avec la gamme musicale. Ainsi définit-il sept couleurs comme autant de notes se répartissant sur une octave, la continuité perceptive des teintes entre les extrémités violette et rouge se faisant sur la note Ré (D en anglais). Newton n’oublie pas les teintes non spectrales obtenues en mélangeant des couleurs violette et rouge, ce qui donnent le pourpre, axé sur la note Ré.

Newton cherchait à mettre en correspondance les largeurs des bandes colorées que produit la décomposition de la lumière blanche du soleil à travers un prisme et la longueur des cordes vibrantes capables d’émettre les notes de la gamme diatonique. Pour cet esprit éclairé et spiritualiste, il faut voir là une volonté de conformer sa théorie au principe des Harmonices mundi, faisant fi de tout fondement scientifique. Il n’hésitera pas, malgré sa rigueur scientifique, dans sa théorie des couleurs, à créer de toute pièce une nouvelle couleur intermédiaire, l’indigo, pour que son système reste cohérent avec les principes numériques de l’harmonie des sphères.

Cercle chromatique des couleurs de Newton paru dans son ouvrage Opticks (1704). Les couleurs notées en latin

sont complétées par les lettres A, B, C, D, E, F, G, qui correspondent aux notes la, si, do, ré, mi, fa, sol.

© 2020 LIGHT ZOOM LUMIÈRE, ISSN 2275-1297

[…] Le terrain préparé par Galilée, Kepler, Huygens, Descartes et Mersenne ne pouvait pas tarder à donner une abondante récolte d’idées et de spéculations, largement inspirées des travaux des savants de la fin du XVIIe siècle.

[…] Les conceptions cosmologiques du XVIIIe siècle sont le fruit d’extraordinaires courants de pensée qui circulent à travers l’Europe et se rencontrent dans les pôles d’attraction que sont les cours princières.

Frédéric II (1712-1786), roi de Prusse, hérite de cet afflux d’idées novatrices et fonde son pouvoir sur la raison, en refusant de donner un caractère religieux à l’autorité. Ami de Voltaire et des philosophes, protecteur des arts et des sciences, sa cour est un des foyers culturels et artistiques les plus importants, véritable temple de la connaissance, lieu de rencontres et de confrontations d’idées philosophiques, scientifiques et musicales.

Au sein de cette cour princière, des astronomes comme Maupertuis ou Lambert croisent des musiciens comme les Bach père et fils. L’Histoire générale de la nature et théorie du ciel de Kant est dédié en 1755 à Frédéric le Grand, ainsi que l’Offrande Musicale de Bach, dont la dédicace date de 1748.

Johann-Sebastian Bach, Das Musikalische Opfer, 1747, manuscrit autographe de la fugue du Ricercare à 6 voix,

énonçant le thème royal, détail © Staatsbibliothek zu Berlin

L’Offrande musicale du Kantor

L’intérêt de Johann-Sebastian Bach [1685-1750] pour la métaphysique des nombres a sans doute été renforcé par la fréquentation de son maître, le compositeur et organiste Dietrich Buxtehude [1637-1707] auprès duquel il séjourna trois mois à Lübeck. Danois de naissance Buxtehude s’intéressait beaucoup à l’astronomie, ayant été organiste à Elseneur, à proximité de l’observatoire de Tycho-Brahé [1546-1601]. Illustrant en particulier les quatre phases de la Lune, dont le cycle est de 28 jours, Buxtehude écrivit une Passacaille comportant quatre sections musicales, chacune déclinant sept fois le thème à la basse.

On connaît l’histoire fameuse de la genèse de l’Offrande musicale (Das Musikalisches Opfer)

Le nouveau roi de Prusse Frédéric II, flûtiste de talent, élève de Joachim Quantz, s’essaie volontiers à la composition. Ouvert aux idées novatrices des Lumières, humaniste, « despote éclairé », il nomme, dès son accession au trône, Carl Philipp Emanuel Bach [1714-1788], fils du vieux Kantor, claveciniste de la Cour.

C’est sans doute par l’entremise de ce dernier qu’il va prendre contact avec Bach père, dont la renommée de virtuose et d’improvisateur dans le style ancien l’intrigue. Bach, alors âgé de 60 ans, finit par se laisser tenter, et fait le voyage pour Berlin, où il arrive à Sans-Souci le soir du 7 mai 1747. Le roi lui fait essayer divers instruments à clavier et en particulier les sept piano-fortes de Gottfried Silbermann, dont il est très fier.

La chronique d’Anna Magdalena Bach précise que « Sébastien s’assit, se mit à jouer, et peut-être quelques-uns des auditeurs se rendirent compte que cette nuit-là il y eut deux rois au palais ». Frédéric lui propose ensuite un thème, sur lequel il lui demande d’improviser une fugue à trois voix; puis d’improviser sur le même thème une fugue à six voix. Bach décline alors la proposition, considérant le thème inadéquat, et choisit un de ses propres thèmes pour improviser la fugue.

Mais, de retour à Leipzig, le compositeur s’emploie à transformer son refus en chef-d’œuvre : reprenant le thème royal, il conçoit l’Offrande musicale. Dans l’exemplaire que Bach envoya au roi Frédéric, sur la page de garde se trouve l’inscription :

« Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta », que l’on peut traduire par « morceau réalisé par ordre du roi et autres morceaux résolus suivant l’art du canon », auquel s’ajoute cette préface ironique : « Traiter le thème royal en toute perfection et le faire connaître au monde ! »

Les initiales de l’épigramme latine forment le mot R.I.C.E.R.C.A.R, autrement dit, « rechercher ».

voir : un extrait du film de Dominique de Riva, Mein Name ist Bach (2004) qui évoque cette histoire.

Là encore le lien avec les Harmonices mundi est évident : il s’agit, par les proportions et le nombre, de refléter l’ordre cosmique qui, dans le cas de Bach, célèbre la présence intangible de Dieu. Soli Deo Gloria (S.D.G. et son équivalent en notes musicales) marque une des signatures favorites de Bach dans ses œuvres, qui « signe » aussi parfois avec la cellule de son propre patronyme : B-A-C-H (si bémol, la, do, si bécarre)…

L’Offrande Musicale se compose d’une fugue à trois voix, d’une autre à six voix, de dix canons et d’une sonate en trio. Bach accordait une grande importance au canon : faisant partie depuis juin 1747 d’une société savante dirigée par Lorenz Mizler, il s’était fait peindre par Elias Gottlob Hausmann avec à la main un feuillet montrant un canon renversable d’une grande subtilité. Chaque canon se présente comme une « énigme » à résoudre, dans l’architecture la plus subtile et la plus ingénieuse.

Elias Gottlob Hausmann (1695-1774), Portrait de Johann-Sebastian Bach, 1748 © Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Le travail en canon permet d’élaborer des architectures musicales d’une certaines complexités : le canon simple, où le thème proposé par la première voix est suivi de sa répétition exacte avant sa résolution ; le canon ad infinitum, circulaire, ou perpétuel, où les voix s’enchaînent en boucle ; le canon par augmentation ou par diminution, où le thème proposé est résolu en valeurs de durées plus longues ou plus brèves ; le canon renversable, le canon rétrograde, dit à l’écrevisse, où la résolution reproduit le thème à rebours en commençant par la dernière note; les canons énigmatiques ceux dont la notation, réduite à une seule portée, ne contient que le thème et indique par des signes et des devises codées la manière de le résoudre…