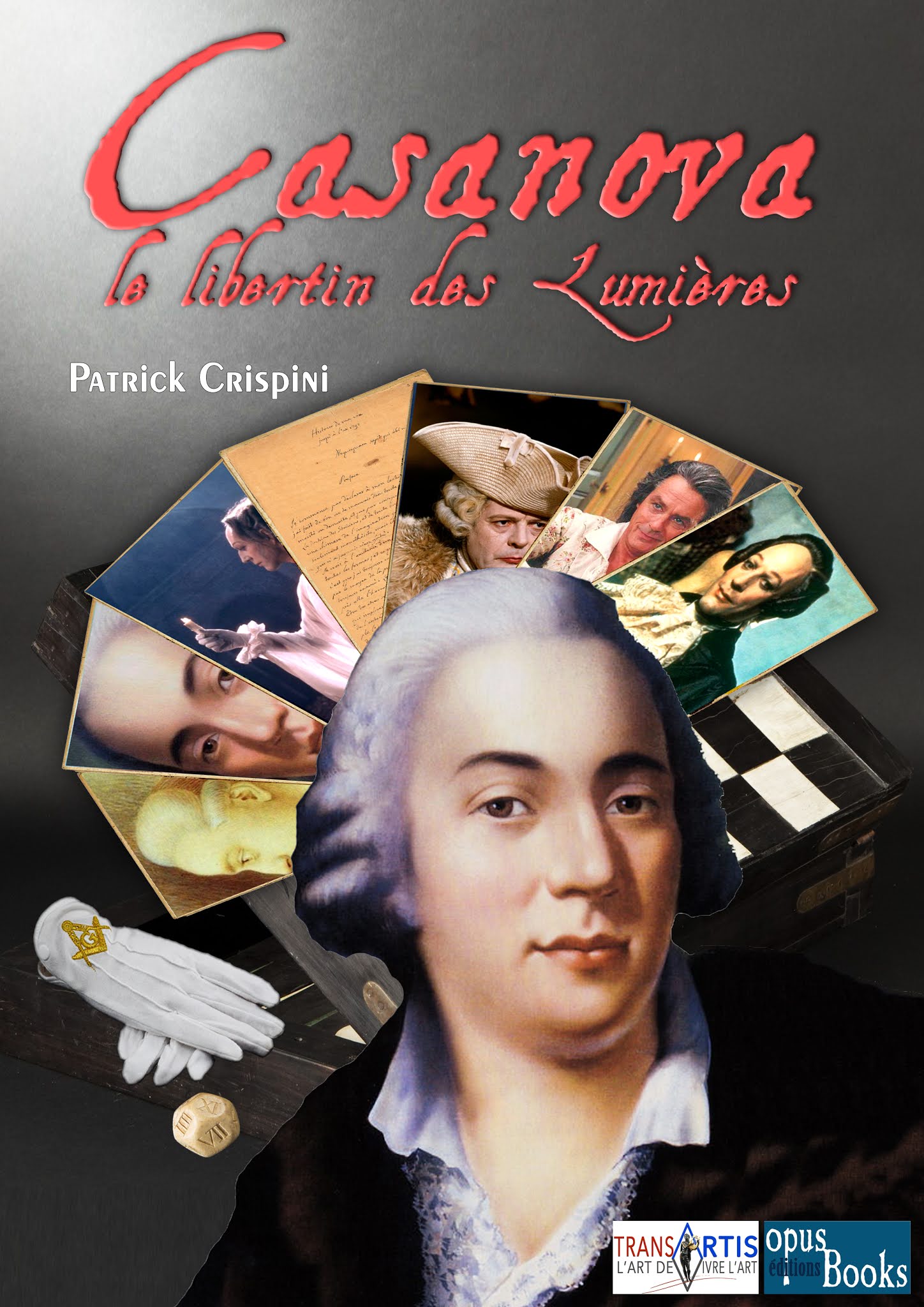

Casanova, le Libertin des Lumières

digne ou indigne, ma vie est ma matière, et ma matière est ma vie

par Patrick Crispini

télécharger ce texte PDF

voir aussi : DE DON JUAN À CASANOVA – L’AFFAIRE DON GIOVANNI (Mozart-Da Ponte-Casanova-Pauline Viardot)

Pour ce qui me regarde, comme j’aime à me reconnaître toujours

pour la cause principale du bien ou du mal qui m’arrive,

je me suis toujours vu avec plaisir en état d’être mon propre élève

et en devoir d’aimer mon précepteur.

Giacomo Casanova, in Histoire de ma vie, Préface

Je commence par déclarer à mon lecteur que

dans tout ce que j’ai fait de bon ou de mauvais dans toute ma vie,

je suis sûr d’avoir mérité ou démérité, et que par conséquent je dois me croire libre.

Giacomo Casanova, in Histoire de ma vie, Préface

Avec Giacomo Casanova (1725-1798), rien n’est simple : les cartes se redistribuent sans cesse et la façon de les rebattre ne pouvait échapper à ce vénitien pur jus qui apprit tôt les choses de la vie autour des tables de jeux des casins et leurs alcôves, fréquentées par une société venue de toute l’Europe, aristocratique ou non, en quête de plaisirs qu’elle ne pouvait trouver nulle part ailleurs.

Cette liberté clandestine, apparemment protégée sous les masques vénitiens portés l’année faite, en réalité contrôlée de près par des myriades d’espions, sbires et autres délateurs qu’encourageaient les Inquisiteurs du gouvernement des Dix de la Sérénissime, Casanova put en mesurer bien vite le prix et les risques.

Né dans une famille de théâtreux plutôt volatiles, abandonné à lui-même dès son enfance dans les calle grouillantes de la cité lagunaire, confié aux plantes médicinales de sa grand-mère Marzia, un peu sorcière, pour soigner ses fréquents saignements de nez, il eut le loisir d’observer le petit monde de cette commedia dell’arte, d’en apprendre les ruses et astuces pour déjouer les pièges que son existence aventureuse ne manquerait pas de lui tendre.

Ainsi balancé entre l’illusion du théâtre, les invocations magiques, les potions salvatrices et la débrouillardise (qui seule pourrait peut-être l’extirper de son extraction peu flatteuse d’enfant de saltimbanques), il comprit rapidement que pour atteindre aux agréments du beau monde il lui faudrait jouer sur tous les tableaux : charmer par la vivacité de son esprit et sa culture (toute sa vie il en fera une arme de pénétration et de conquête, enluminant ses récits de citations latines et de références classiques apprises tôt dans sa jeunesse), séduire par son charme et la maîtrise des bonnes manières et des codes, impressionner par la composition minutieuse de son port altier et de sa mise, fasciner et envoûter par ses connaissances en sciences occultes, tellement prisées à cette époque dans les cercles d’influence

Portrait de Giacomo Casanova attribué à Francesco Narice [1719-1785] (© coll. Privée)

Séduction, fascination, manipulation. On invoque l’aventurier, mais c’est l’alchimiste qui apparaît. On rougit des exploits romanesques du fornicateur, mais c’est le séducteur raffiné qui reprend la main. Joueur professionnel, escroc, financier, bibliothécaire, libre-penseur, occultiste, violoniste à l’occasion, ce diable d’homme n’a pas fini de nous surprendre !

Libertin érudit, adepte du plaisir et des plaisirs, inventeur autoproclamé de la loterie et du profit par les jeux, il n’en fut pas moins philosophe – osant tenir la dragée haute à Voltaire – et philanthrope, achevant une existence itinérante dans un oubli et une solitude absolus.

Sa vie n’est que paradoxes, fantasmagories, hyperboles sensuelles, allegro appassionato.

Le catalogue de ses exploits amoureux – qu’un style brillant dans ses Mémoires ne cessera d’embellir et de célébrer – nous tend un miroir précieux sur les mœurs d’une société aristocratique enivrée par le progrès des sciences et des commodités, dans un siècle où les Lumières et leurs cabinets de curiosités, après le savoir immémorial des Harmonices mundi hérité des anciens grecs et transmis par les progrès de l’astronomie et de l’optique, annoncent l’âge des laboratoires, des sciences objectives de l’Aufklärung (« Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà donc la devise de l’Aufklärung » écrit le philosophe Emmanuel Kant)… mais aussi des terreurs de la Révolution à venir.

Bien que porté par les valeurs traditionnelles des castes aristocratiques de « l’ancien monde » qu’il a chèrement conquises, Casanova n’oubliera jamais ses origines populaires et saura toujours défendre l’opprimé(e) lorsqu’il s’agit, comme ce fut le cas pour lui-même, d’essayer de s’extraire de sa condition. Ainsi, malgré sa haine pour les nouveaux pouvoirs transférés entre les mains des bourgeois enrichis par les renversements issus de la Révolution, il ne manquera pas de saluer les progrès sociaux et moraux prônés par les Lumières, dont sa propre existence, dégagée des dogmes, individualiste et jouisseuse, incarne très naturellement les libertés acquises.

Son œuvre de mémorialiste, qui n’aurait pu demeurer qu’un récit anecdotique des tribulations d’un aventurier habile, à l’instar de beaucoup d’épistoliers de son temps, apparaît aujourd’hui comme un des plus précieux témoignages d’un libre-penseur traversant un XVIIIe siècle au tournant de la modernité.

Pour comprendre le génie casanovien, il faut savoir décrypter les illusions de miroirs, les tourbillons de corps gourmands, les assauts de beaux esprits, au milieu desquels Casanova fut à la fois maître à danser, marionnettiste, illusionniste, moraliste.

Pour justifier ses inclinations fréquentes à la filouterie et à la duperie, qui parsèment ses aventures, épicent ses entreprises, il évoque ce besoin pour l’esprit de ne jamais accorder la moindre complaisance à la sottise (comment ne pas approuver !) : « Quant à l’article des sots, c’est une affaire bien différente. Je me félicite toujours quand je me rappelle d’en avoir fait tomber dans mes filets, car ils sont insolents et présomptueux jusqu’à défier l’esprit. On le venge quand on trompe un sot, et la victoire en vaut la peine, car un sot est cuirassé, et souvent on ne sait par où le prendre. Je crois enfin que tromper un sot est un exploit digne d’un homme d’esprit » (in Préface d’Histoire de ma vie).

L’art de la pirouette : ainsi n’est-il pas toujours aisé de suivre le fil d’Ariane dans le labyrinthe des multiples vies de ce funambule libertaire et philosophe, observateur cynique et sans illusion de la machine humaine, sans tomber dans les clichés qui, encore aujourd’hui, réduisent son parcours à celui d’un Don Juan de pacotille, d’un érotomane collectionneur d’exploits sexuels.

Scandaleuses, ignoblement machistes ses relations avec les femmes, ce « beau sexe » qu’il détrousse allègrement ? Vraiment ? Si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit bien vite que ces récits, ces chevauchées, sont surtout les étapes d’une initiation qu’un homme, méfiant des dogmes, vient quérir dans ce qui lui paraît l’essence même de l’enseignement réel de la vie : l’univers féminin, le corps de la femme, qu’il prend presque toujours par consentement, qu’il ne viole jamais.

Ses « bonnes fées », qu’un destin de classe semble condamner à l’ennui ou à la misère affective, il les repère dans des couvents où elles ont été recluses, mariées de force par leurs parents, tyrannisées par le joug, la domination des familles, des maîtres, des concubins, abandonnées par des époux volages ou impuissants.

Pour les séduire, il leur raconte les épisodes de sa vie, leur donne le goût des « préludes », des interludes, de la bonne chère (ah ! les huîtres et les écrevisses, réminiscences inconscientes de sa mère, la virevoltante Zanetta), s’intéresse à leur apprêt, les habille avant de les dévêtir, leur offre des cadeaux, des bijoux. Il s’intéresse à leur sort, les aide à se cultiver, à s’élever, parfois à s’évader.

Elles l’aiment, non pas seulement parce qu’il sait les moyens de les fait jouir, mais d’abord parce qu’il les ravit à leur existence morose, les distrait, leur montre qu’une autre vie est possible… En un mot, que connaître le plaisir, l’extase par le corps et les parfums de l’aventure n’est pas un péché mais l’exaltation de facultés que toutes les « créatures de Dieu » se doivent de faire exulter.

Un don divin, sacré, élu bienfait parmi les sens, et non pas blasphème voué aux enfers.

Avec Casanova les femmes, toutes les femmes, de haute noblesse ou de basse extraction, ont accès à cet hymne charnel à la liberté, sans entrave de tabous ou de préjugés. Comment ne pas y voir l’injonction de Diderot, l’encyclopédiste des Lumières qui, dans son essai Sur les femmes, déclare : « Quand on veut écrire des femmes, il faut tremper sa plume dans l’arc-en-ciel et secouer sur sa ligne la poussière des ailes du papillon. Il faut être plein de légèreté, de délicatesse et de grâces ».

L’Odalisque blonde peinte par François Boucher [1703-1770], (© Munich Alte Pinacothek) (Mademoiselle Marie-Louise O’Murphy [1737-1814] (Mademoiselle de Morphy, « la belle Morphise », « Louise Morfi » ou Marie-Louise Morphy de Boisfailly) fut l’une des petites maîtresses de Louis XV et rencontra Casanova à plusieurs reprises…

Certes, Giacomo dépasse souvent les bornes, il est indubitablement un peu maquereau, fouteur obsessionnel, voyeur impénitent, pédéraste à ses heures, prévaricateur et suborneur de vertus, quêteur insatiable d’indulgences et, incontestablement par trop flatteur à l’égard de sa personne et de ses exploits sexuels.

Mais il n’hésite jamais à souligner ses échecs, ses tentatives éconduites, ses coucheries avortées…

Son « catalogue », qu’il aime à énumérer comme son concurrent Don Juan – auquel on le compare souvent, mais qui, lui, ne pense qu’à humilier et réduire ses proies à la botte de sa perversion narcissique –, il l’exhibe pour bien montrer combien il a aimé ses compagnes, comment il s’est préoccupé de leur destinée, les a souvent mariées pour leur profit à de bons partis.

Avec lui, pas de temps perdu, pas de tristesse, pas de ressentiment, ni même de sentimentalisme.

Il se sait doué, peu banal, cultivé, imaginatif, endurant et, pour la chose, semble-t-il, bien équipé.

Gastronome, épicurien, hyperosmique, il s’applique aux raffinements, à la délectation.

Avec lui posséder ne signifie jamais soumettre, faire subir à ses partenaires les outrages de rites sadomasochistes – comme on peut en voir chez Sade, son presque contemporain – encore moins les humilier par des chantages exercés à leurs dépends.

Ce passionné de l’amour demeure chevaleresque, jusque dans ses repentances, il est un « éducateur », au sens rousseauiste du terme : «Chaque découverte que je faisais m’élevait l’âme à l’amour, qui me fournissait des nouvelles forces pour lui témoigner ma reconnaissance. Elle fut étonnée de se reconnaître pour susceptible de tant de plaisir, lui ayant fait voir beaucoup de choses qu’elle croyait fabuleuses. Je lui fis ce qu’elle ne croyait pas permis d’exiger que je lui fisse, et je l’ai endoctrinée que la moindre gêne gâte le plus grand des plaisirs. Au carillon du réveil, elle éleva les yeux au troisième ciel, comme une idolâtre pour remercier la mère et le fils de l’avoir si bien récompensée de l’effort qu’elle avait fait quand elle me déclara sa passion ».

Mais si, chez Rousseau, le sexe est plutôt triste, avec Casanova il est joyeux, débridé, luxuriant.

Il est sûr de sa bonne étoile : lors de sa fameuse visite à Voltaire aux Délices à l’été 1760, il se sentira suffisamment d’aplomb pour tenir tête au grand philosophe, osant au passage le « corriger » sur quelques points de sa Philosophie universelle à ses yeux erronés.

L’auteur de Micromegas en demeurera marri… mais ne manquera pas de le remettre à sa place.

voir aussi : Pierre Grellet, Les Aventures de Casanova en Suisse, Ed. Spes, 1919

Jean Huber, dit Huber-Voltaire {1721-1786], Le Dîner des philosophes, dit aussi la Sainte Cène (v. 1772-1773)

La scène imaginée par Huber est une fiction : jamais Diderot n’est venu à Ferney et les autres invités

en furent les hôtes à des dates différentes. Sont ainsi représentés autour de Voltaire :

le père Adam, l’abbé Maury, d’Alembert, Condorcet, Diderot, La Harpe.

C’est là un des autres traits caractéristiques de ce personnage : l’art de casser son jouet.

Il fait tout pour obtenir telle faveur, telle rencontre, conclure telle affaire et, à ces fins, s’emploie brillamment à séduire ses interlocuteurs par son charme, son savoir, sa mémoire époustouflante, ses talents polymorphes. Et quand enfin il obtient ce qu’il voulait… alors il commet « le pas de trop », il outrepasse la limite qu’il ne fallait pas dépasser, perdant aussitôt tous le fruit de ses entreprises, les bénéfices qu’il pouvait en espérer et parfois jusqu’à la considération morale dont il pensait pouvoir se prévaloir. On ne compte plus, dans l’Histoire de ma vie, les affaires lucratives, pour lesquelles il s’est démené comme un diable, qui s’achèvent en déroute financière ; les conquêtes féminines bien engagées qui finissent en queue de poisson ; les soutiens de puissants bienfaiteurs qui lui sont retirés après la découverte d’une tromperie ou d’une action galante désobligeante qu’il n’a pu s’empêcher d’accomplir. Voire, suprême gâchis, la confiance d’un aréopage d’esprits influents qu’il trahit en commettant la fatale bévue au moment précis où sa notoriété est au plus haut.

Casser son jouet : voilà l’occupation favorite de cet incorrigible vaniteux.

Comme l’écrit Jean Teulé dans Bord cadre : « Détruire ce que l’on aime, toujours, de peur d’en souffrir. Préférer être responsable du désastre plutôt que de le subir ». Ou peut-être, pour cet instable conquérant toujours en fuite, habitué aux incessants voyages, ne jamais s’attacher, fuir un confort naissant, une « situation » trop aliénante.

Casanova n’est pas assez « parvenu » pour se croire « arrivé ».

Pour lui qui a connu les geôles, ne jamais devenir prisonnier de l’édifice qu’on a échafaudé soi-même, tel l’ingénieux Dédale enfermé malgré lui dans le labyrinthe qu’il conçut pour le Minotaure.

Casanova, c’est un peu Icare grisé par le vol de ses ailes, se rapprochant dangereusement du soleil en oubliant trop vite que son équipage n’est constitué que de cire…

voir : Icare et le destin de l’Homme, extrait du film UN CHANT LIBRE : Patrick Crispini © Les Films du Rhin-Transartis Prod 2002

Herveline Delhumeau, L’envol d’Icare au-dessus du labyrinthe, détail ©HD Prod 2000

Un syndrome que l’on retrouve souvent chez les surdoués, dotés de si grandes capacités intellectuelles et de rapidité de réaction qu’ils en viennent à négliger l’objet même de leur création, accaparés déjà par un nouvel objet de curiosité.

Le cinéaste Orson Welles était de ceux-là : enfant précoce, surdoué comme le fut Giacomo, visionnaire novateur, manipulateur et magicien à ses heures, il laissa pourtant nombre de ses films inachevés (ou remontés par d’autres), soudain désintéressé de leur devenir pratique et matériel.

Cette forme de génie reste incompatible avec la routine, la stabilité, la gestion méthodique : elle interdit l’immobilisme dans la sécurité, mais aussi, au prix d’une indépendance chèrement payée, elle préserve l’impétrant d’une médiocrité bien commune.

Federico Fellini, honorant une commande de longue date (Casanova-Fellini, comment ne pas voir les accointances ?), s’y attela en 1975, mobilisant tous les talents de son barnum à Cinecittà pour reconstituer – dans son fameux studio cinque – un XVIIIe siècle baroque, plus faux que nature, porté à incandescence jusqu’à l’hystérie, un foisonnement de visions fantasmagoriques et oniriques.

Tout cela laissait augurer une parfaite osmose avec l’univers casanovien. Mais, à force de ne voir dans le personnage qu’une « machine à piston », un objet de désir(s) toujours en rut, le réalisateur italien finit par en être dégoûté, jusqu’à la nausée : « J’avançais dans l’immense océan en papier des Mémoires, dans cette liste aride de faits entassés avec une rigueur tatillonne, méticuleuse, irritable, plutôt franche, et l’ennui, l’étrangeté et le dégoût étaient les seules variantes de mon état d’âme déprimé et découragé. C’est le refus, cette nausée qui m’a suggéré le sens du film ».

En faisant de son héros un étalon-automate à remontoir – génialement souligné par la musique « mécanique » de Nino Rota -, en lui donnant les traits un peu équins de l’acteur Donald Sutherland, en ne mettant en lumière essentiellement que les frasques orgasmiques du vénitien, en plaçant l’ensemble de l’intrigue dans des décors crépusculaires, le « maestro » n’est-il pas tombé dans un piège : réduire le libertin à un fornicateur frénétique, un collectionneur lubrique, ambitieux et mondain, sans autre intérêt que l’accumulation des cabrioles…

Ni le public, ni les casanovistes… ni le producteur, Daniel Toscan du Plantier, pourtant habitué aux dépassements de budget du cinéaste… ni Fellini lui-même ne s’y retrouvèrent.

Donald Sutherland (Casanova) avec Federico Fellini

sur le tournage du film Il Casanova di Fellini, 1975

À l’autre extrémité, toujours au cinéma, on pourrait évoquer le Casanova vieillissant de La Nuit de Varennes d’Ettore Scola (sans doute plus proche d’une certaine vérité historique), où l’on voit le vieux séducteur, confronté aux prémices des soubresauts de la Révolution française, voyager sur des routes chaotiques, de concert avec Restif de la Bretonne (Jean-Louis Barrault) et quelques figures de la noblesse courtisane et de la bourgeoisie, qui fuient Paris avant le désastre annoncé.

Marcello Mastroianni (Casanova) et Jean-Louis Barrault (Restif de la Bretonne)

dans le film d’Ettore Scola, La Nuit de Varennes (Il Mondo Nuovo), 1982

Malade, poudré à l’excès pour dissimuler ses turpitudes physiques, devenu quasiment impuissant et, déchéance suprême, perdant la mémoire… Superbement incarné par un Marcello Mastroianni éblouissant, c’est ici l’autre côté du miroir qui nous est montré. Dans un très beau dialogue orchestré par l’orfèvre Jean-Claude Carrière, voilà Restif de la Betonne, l’autre libertin qui, face à l’amnésie du chevalier de Seingalt, se voit obligé de conclure à sa place des considérations sur l’amour :

– Casanova : « Faire l’amour dans un carrosse – et nous l’avons peut-être déjà fait – ou dans la plus secrète alcôve, c’est la même chose. Ce qui est important c’est… qu’il y ait… (il semble ne plus se rappeler)… c’est qu’il y ait… » (perdu dans ses pensées)

– Restif de la Betonne : « … le mystère… »

voir : la scène du carrosse dans dans le film d’Ettore Scola, La Nuit de Varennes (Il Mondo Nuovo), 1982

Après les prouesses du corps, l’écrivain prend peu à peu le pas sur l’insatiable matamore : le mystère, l’imaginaire vont supplanter les assauts du réel. Apparaît le dernier Casanova qui s’annonce dans sa retraite forcée au château de Dux en Bohème : désormais bibliothécaire par la grâce de son ultime protecteur et frère maçon le comte Waldstein, reclus à son corps défendant, humilié par des serviteurs qui n’ont que mépris pour ce représentant d’une caste déchue, mangeur de pâtes et de crustacés, son dernier plaisir, le voici réduit à n’être plus que le fantôme de lui-même.

Automate dépourvu de cœur et d’âme chez Fellini, vieil enchanteur pourrissant chez Scola : c’est un peu comme s’il fallait réduire le personnage à sa seule carnation, lui faire payer ses frasques d’une manière ou d’une autre. Comme si l’essentiel de cette trajectoire ne pouvait être que d’ordre charnel, la jouissance exclusivement sexuelle.

Alors que, pétrie dans le matériau d’une vie, l’écriture – oui, le style, l’histoire rejouée et transcendée – n’est-elle pas, depuis toujours, le véritable enjeu de cette existence, qui seul va le sauver de l’oubli et faire sa grandeur et sa postérité ?

« L’écriture est une nécessité vitale. Pas seulement parce que c’est elle qui va contribuer à l’évasion. Mais surtout parce que c’est, avec la lecture, la seule autre forme de résistance à la tyrannie. Casanova est et se sait écrivain. Sa force vitale, son énergie rayonnante, c’est sa plume. La plume est un prolongement du corps. Là, elle devient le corps même de l’auteur », écrit justement Alain Jaubert, grand connaissance de l’œuvre casanovienne, dans son Casanova ou le passé composé.

L’écriture, remontant à la source de la sève, transformant l’ardeur vitale en signes, voilà la materia prima de l’alchimiste. Dans ses nombreux récits et variations de son évasion des Plombs – qui firent son succès dans toute les cours d’Europe – Casanova avait déjà « transformé le plomb en or ».

Mais, avec sa plume, il va désormais extraire le subtil de l’épais, dissoudre le fixe et fixer le volatile.

En un mot, il va réaliser sa Pierre Philosophale.

« Si tu n’as pas fait des choses dignes d’être écrites,

écris au moins des choses dignes d’être lues. »

Car ce serait oublier que, pour cet homme à la mémoire prodigieuse, toute action est d’abord apprentissage, meilleure connaissance de l’univers et de la nature humaine. Sans doute son adhésion à la franc-maçonnerie y est-elle pour quelque chose : ses motivations, comme pour beaucoup de ses contemporains, relevèrent d’abord de la possibilité d’accéder à des facilités dans « l’ascenseur social » (comme on dit aujourd’hui), plutôt que de l’entretien d’une certaine recherche philosophique. Mais la fréquentation dans les loges de quelques esprits « éclairés » contribuera à développer en lui des vertus que la brillante éducation en « humanités » reçue dans sa jeunesse studieuse avait initiées.

Ses aptitudes précoces aux sciences occultes, à l’ésotérisme, et à une certaine sorcellerie très en vogue à cette époque dans les cercles d’amateurs, dont il usa parfois jusqu’à l’escroquerie (voir son long compagnonnage avec sa riche protectrice, la fantasque Madame d’Urfé), contribueront aussi à son art de la métamorphose. Il y a quelque chose de divinatoire à chercher au fond de soi la substantifique moelle, dont parle François Rabelais et les alchimistes. Ainsi, transformer ses actes en caractères, ses faits d’arme en semence de mots et de lettres, sera pour le vieil homme retiré à Dux le moyen quasi thérapeutique de se maintenir en vie. L’encre est une autre manière de faire l’amour, d’exister.

Au « Connais-toi toi-même » (le Gnothi seauton socratique), il substituera ce précepte qu’il énonce dès la Préface de Histoire de ma vie :

« Digne ou indigne, ma vie est ma matière, et ma matière est ma vie ».

Impossible de ne pas voir là un écho à la profession de foi énoncée par Jean-Jacques Rousseau dans le Préambule de ses Confessions – autre sempiternel exilé, comme Casanova, qui découvrit également à Venise les vertiges et les tourments des plaisirs charnels dans les bras de Zulietta (la belle au téton borgne qui, après une prestation érotique quelque peu décevante du citoyen de Genève, lui recommanda « Zanetto, lascia le donne e studia la matematica » (laisse les femmes et retourne aux mathématiques !).

« Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre ».

Comme Rousseau, Casanova n’annonce-t-il pas ainsi le repli sur le Moi subjectif et fécondant par lequel les Romantiques, issus du Sturm und Drang, nourriront la palette de leurs émotions, fuyant la quiétude bourgeoise de l’époque du Biedermeier et les duretés sociales et morales de l’âge industriel ; et jusqu’au spleen (que cultivera Baudelaire, grand admirateur de Casanova) et à cette mélancolie du paradis perdu que l’on retrouve surgissant parfois sous la plume du vénitien ?

C’est pourquoi, plus que jamais, il ne faut pas se priver de lire et relire son Histoire de ma vie, dont l’admirable langue en français, survivant aux coupes des multiples censures et aux bombes de la 2e Guerre mondiale, faillit ne jamais nous parvenir.

Il faut goûter, déguster, tout au long de ces quelques 3700 pages enfin lues dans leur originelle textualité, l’art et la manière de demeurer, envers et contre tout, un homme libre.

« Membre de l’univers, je parle à l’air, et je me figure rendre compte de ma gestion,

comme un maître d’hôtel le rend à son maître avant de disparaître ».

Jan Berka (1759-1838), portrait en médaillon de Casanova, mars 1788, utilisé comme frontispice de Icosaméron, 1788.

La légende qui entoure le médaillon [Iacob(us) Hieron(ymus) Chassanæus Venetus anno æt(atis) suæ LXIII] peut se traduire ainsi :

” Jacques Jérôme Casanova, Vénitien, dans sa 63e année « .

Accompagné d’une citation en latin (trad. litt.) :

» Les choses sont différentes maintenant ; je me cherche, je ne peux pas me trouver ;

Je ne suis plus ce que j’étais, même si je ne compte plus pour rien : j’étais ! «