La Parabole des 3 Vols

Icare – Piccard – Saint Exupéry

Prélude et fugues en forme de variations philosophiques

par Patrick Crispini

M’alléger

Me dépouiller

réduire mon bagage à l’essentiel

abandonnant ma longue traîne de plumes

de plumages, de plumetis et de plumets

devenir oiseau avare

ivre du seul vol de ses ailes

Michel Leiris [1901-1990], in Haut mal, 1944 ©Poésies, Éditions Gallimard

Prélude

C’est vers la quarantaine que je me suis mis à relire Antoine de Saint Exupéry, après l’avoir oublié dans les dédales des renoncements d’enfance, considéré jusque-là comme un auteur de romans d’aventure, sans bien déceler la portée philosophique de son œuvre.

Il faut sans doute attendre qu’avec les sillons du temps une écorce vienne vous endurcir, avec ses blessures et ses cicatrices, pour qu’il devienne possible de refonder en soi un territoire capable de rencontrer le sien, de vibrer à son diapason.

De comprendre, comme il l’écrit lui-même dans Terre des hommes, que « l’avion, ce n’est pas une fin, c’est un moyen. Ce n’est pas pour l’avion que l’on risque sa vie : ce n’est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais, par l’avion, on quitte les villes et leurs comptables, et l’on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d’homme et l’on connaît des soucis d’homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l’aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l’escale comme une Terre promise, et l’on cherche sa vérité dans les étoiles ».

En relisant Courrier sud, Terre des hommes, Pilote de guerre, puis le sésame du Petit prince, qui ouvre toutes les portes essentielles, et toutes les lettres qui parsèment et éclairent sa vie d’homme, on ne peut que renouer avec le sourcier, le jardinier philosophe qu’était Saint-Ex.

« Je me suis battu pour préserver la qualité d’une lumière, bien plus encore que pour sauver la nourriture des corps » dit-il dans ses messages gravés sur disque pour Jean Renoir. Quelque chose d’une chevalerie perdue que l’Aéropostale, dans ses sublimes et tragiques balbutiements, pouvait à nouveau féconder, la mission consistant alors, comme la geste des preux, à sauver la ligne, à livrer le courrier, contre vents et marées, contre les avaries, les turpitudes, les arguties de l’époque, les conforts et les bureaucraties, contre soi-même, au prix de sa vie s’il le fallait.

Cet aristocrate sans illusion, mais rêveur, jouant à pourfendre les gouttes de pluie avec ses frères et sœurs dans le jardin de son enfance, et qui se faisait appeler le Chevalier Acklin, fuyait cette pesanteur – qu’il appellera plus tard la termitière – qui ne faisait qu’alourdir encore son grand corps maladroit, pour une gravitation supérieure, un héroïsme trempé dans le cambouis et la poésie aérienne.

Mine de rien, sous prétexte d’aventures, cet envoyé spécial d’une planète de géomètres et d’allumeurs de réverbères, déguisé en pilote mondain, avec sa clope aux lèvres, sa machine à écrire clapotant dans ses nombreuses nuits d’insomnie, rebâtissait une Citadelle intérieure, entre deux vols, entre deux risques, au hasard des chambres d’hôtel et des campements dans le désert.

Mettre ses actes en conformité avec ses convictions. Ce n’est pas rien, dans un monde où la parole donnée reste souvent un vain mot.

Après avoir écrit un spectacle intitulé Le Rêve d’Icare, qui évoque la trajectoire d’un être humain, de sa naissance à sa dissolution dans la mort, à partir d’un choix de textes de Saint Exupéry, j’ai voulu placer la quête de l’aviateur-poète dans une perspective plus allégorique.

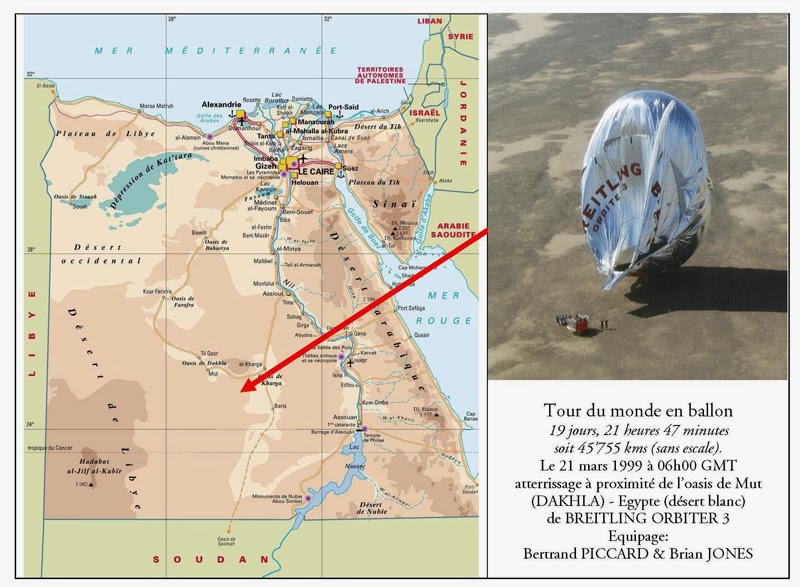

C’est ainsi qu’est née la Parabole des trois vols, où la dernière mission aérienne de l’écrivain, le 31 juillet 1944, dont il ne revint jamais, forme la partie centrale d’un cheminement en trois temps, commencé par l’évocation de la figure mythologique d’Icare, prolongé par le moment de l’atterrissage en plein désert égyptien du psychiatre et aérostier suisse Bertrand Piccard, qui effectua avec son ballon Breitling Orbiter III le premier tour du monde sans escale en 1999. L’ensemble de cette trajectoire se déroulant dans l’enchaînement symbolique des quatre éléments : terre, feu, eau, air…

La terre crétoise représente le premier élément. C’est dans cette île que naît le jeune Icare, issu des amours de Dédale avec la belle Naukraté, une esclave de la cour du roi Minos, auprès duquel s’est réfugié le sculpteur et savant athénien, après la découverte de son meurtre sur Talos, le fils de sa sœur Perdrix. En effet, constatant que son neveu, formé par ses soins, était devenu lui-même un brillant inventeur (c’est lui qui créa le compas, la scie, le tour du potier…) et qu’il risquait de le supplanter, Dédale le précipita du haut de l’Acropole.

On connait la suite : ayant obtenu la confiance de la cour minoenne et de la reine Pasiphaé, ensorcelée par l’amour d’un taureau blanc, envoyé par Poséidon, Dédale conçoit un leurre mécanique en forme de vache pour que la reine puisse s’y glisser et accomplir son union contre nature avec l’animal sacré, donnant ainsi naissance à un monstre, mi-homme mi-taureau, le Minotaure (ou l’Astérion), qu’il faudra cacher à la vue de tous pour sauver l’honneur souillé du roi. Dédale est ainsi appelé à concevoir le Labyrinthe, inextricable, pour y cacher l’animal qui ne se nourrit que de chair humaine. Et c’est le héros Thésée, qui s’était proposé comme otage parmi les 7 couples de jeunes athéniens livrés en tribu à la bête, qui va pénétrer dans l’enceinte du Labyrinthe et tuer le monstre, muni du fil d’Ariane.

Le fil est encore une astuce imaginée par Dédale, à la demande d’Ariane, une des filles du roi Minos, tombée amoureuse du héros, qu’elle ne veut pas voir disparaître : ainsi Thésée pourra-t-il retrouver son chemin sans se perdre dans les méandres du bâtiment.

Mais Dédale sera puni pour cela par le roi et enfermé avec son fils Icare dans sa propre création labyrinthique… dont ils s’évaderont par les airs, par le moyen des ailes de plumes et de cire…

Le feu, ensuite, et l’incandescence du soleil marquent le deuxième élément. Icare va brûler ses ailes et précipiter sa chute, grisé par son vol, montant toujours plus haut, ayant négligé les conseils de son père, qui lui avait recommandé de voler dans une voie moyenne (mediocritas).

Le feu, c’est aussi les combats de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle le commandant Antoine de Saint Exupéry, après avoir fait le siège des états-majors, qui ne voulaient plus prendre le risque de l’autoriser à voler – « mais qui suis-je si je ne participe pas ? » -, a finit par pouvoir s’engager, étant affecté dans une escadrille franco-américaine de reconnaissance aérienne basée à Borgo en Corse, de laquelle il décollera le 31 juillet 1944 pour son dernier vol, sans jamais revenir…

L’eau incarne le troisième élément, et particulièrement la Méditerranée, dans laquelle le Lookheed P-38 Lightning sombrera ce même jour, près des côtes de Provence, emportant dans les flots le poète aviateur et ses secrets. Cinquante ans après ces événements, des pêcheurs et chercheurs d’épaves retrouveront l’avion, presque par miracle, au moment où toutes sortes d’hypothèses circulaient encore sur les circonstances de sa disparition et que l’on fêtait le centième anniversaire de la naissance de l’écrivain.

L’air, enfin, figure le quatrième élément, espace infini où va se déployer l’aérostat Breitling Orbiter III, après deux tentatives infructueuses, emportant Bertrand Piccard, fils et petits-fils de « savanturiers » célèbres, accompagné par l’anglais Brian Jones. L’aérostat décolle le 1er mars 1999 du village de Château-d’Oex, en Suisse, accomplissant une véritable épopée des temps modernes, bravant les contrôles aériens, les tergiversations diplomatiques afin d’obtenir l’ouverture des voies aériennes pour survoler l’Égypte, le Yémen, l’Inde, la Chine ou le Japon, luttant avec les vents contraires ou peu porteurs, les dérives climatologiques et celles du moral pour réussir enfin, sur un coup de poker (et l’aide d’une main invisible, dira Piccard !) un atterrissage dans le désert blanc d’Égypte, pas très loin de Ad-Dakhla, l’oasis des sources…

Face à l’aspiration d’échappée libre qui sans cesse le taraude, le cockpit pressurisé d’un avion, la nacelle d’un aérostat ne sont que de maigres consolations, un sésame bien imparfait, pour conduire l’être humain vers une expansion de lui-même.

Mais, dans les airs ou sur le papier, à travers le plan de vol ou celui d’un roman, à l’aube du mythe, dans l’ultime trajectoire d’un pionnier de l’aéropostale ou au-delà du défi d’un ballon, véritable prouesse technologique, c’est toujours le même dessein qui habite sa quête inlassable.

L’Homme, ce non-volant qui n’a de cesse de détacher la corde qui le relie à sa pesanteur, n’a jamais cessé de rêver de devenir le danseur ailé, porté par ses figures libres.

Locataire de l’existence, passant fugace qui se veut éternel dans le court interstice de la vie, ce transitaire, ce passager, avec de l’endurance deviendra peut-être : un pilote.

Le mot « pilote », de l’italien piloto, est probablement issu du grec byzantin pedotês, pedon, qui veut dire : gouvernail. Qu’est-ce qu’un gouvernail, sinon le moyen de « gouverner » sa vie ? Connaître pour seule soif de conquête l’empire que l’on peut avoir sur soi-même.

Le vol rejoint le territoire de cet empire qui nous invite à nous hisser encore plus haut que nos rêves.

M’alléger, me dépouiller…

ta main qui me conduit,

ce froissement de plumes,

cette odeur de suif, ces battements

qu’il me faut apprendre,

encore, encore et encore,

t’imiter, m’immiscer dans cette seconde peau,

te suivre, te suivre les yeux fermés.

M’absoudre, me dissoudre, m’envoler, enfin…

Fugue I : Icare

Lorsque je vins au monde, Dédale, mon sculpteur de père, architecte reconnu bien au-delà de Thèbes pour son ingéniosité, était sollicité dans toutes les sphères du royaume : son savoir-faire, toujours capable de trouver des solutions opportunes et son sens de l’improvisation lui procuraient l’admiration des créateurs, la confiance des décideurs.

Ses réalisations surprenaient une populace étonnée par leur originalité. Contesté pour ses choix audacieux mais envié pour son art d’user subtilement du fil des contacts politiques, il était envié et craint par tous. Seul le roi Minos, qui l’avait engagé dès son arrivée en Crète, précédé sans doute par sa réputation d’inventeur génial, savait que son exil était dû à un crime. Mon père, ce sale type, avait précipité du haut de l’Acropole son jeune neveu Talos, qu’il avait lui-même formé, ses dons si précoces et son talent inventif étant si éblouissants, qu’il en avait conçu peu à peu une jalousie inextinguible.

À cause du scandale, il avait dû fuir comme un malappris et venir ici, dans notre île aride, pour offrir ses compétences à ce roi cupide et prétentieux.

Entre mon père criminel et ma mère esclave, on ne peut pas dire que mon destin s’annonçait miroitant. J’avais été celui que l’on ne désirait pas : je serai celui qu’on ignore.

Ma mère, puisant dans l’isolement où la tenait mon père, m’éloigna de tout, me fit donc élever par des voisins sans instruction, m’encourageant à m’enfermer souvent dans des rêveries qui me firent vite considérer par ma famille adoptive comme une sorte d’émerveillé un peu stupide, un simple d’esprit qui ne pensait qu’à s’amuser et à jouer.

Pendant ce temps là, mon père, qui ne venait jamais nous voir, fut engagé dans le plus grand secret pour un projet de construction monumentale, que le roi avait exigé de lui. On disait qu’il devait s’agir d’un domaine infranchissable, en plein cœur du désert, une sorte de cercle avec des méandres innombrables à l’intérieur, composé de murs immenses, d’une hauteur colossale.

La maison où je vivais n’était pas très loin de cette enceinte. Ces derniers mois je m’y étais aventuré plusieurs fois pour voir en cachette la progression des travaux, pour jouer sur son parvis, en voyant parfois, de loin, mon père s’agiter parmi les contremaîtres.

Un jour, de nuit, nous entendîmes les mugissements terribles d’une bête, que l’on transportait là pour y être enfermée. La multitude des gardes qui la transportaient et l’entouraient, semblait dépassée par les événements et, le lendemain, on vint chercher, toujours dans la plus grande discrétion, de nombreux cadavres qui jonchaient le sol près de l’immonde édifice. Depuis cet instant je décidai de ne plus jamais y retourner. Mais, peu après mon père réapparut brusquement dans ma vie avec Naukraté et nous installa dans une petite masure, juste à côté de celle où j’avais été élevé.

Des bruits avaient couru : ayant appris des choses qu’il n’aurait pas dû connaître et s’étant compromis dans l’entourage de la reine Pasiphaé, mon père avait été accusé d’avoir trempé dans un scandale financier et avait dû s’enfuir du palais, laissant tous ses biens sur place, et venant se cacher dans notre village.

C’est ainsi que, pour la première fois, malgré le dégoût qu’il m’inspirait, je commençai à parler un peu avec lui et, bientôt, il ne put s’empêcher de vouloir m’enseigner quelques rudiments de ses connaissances, dont je ne comprenais presque rien, m’efforçant de reproduire ses dessins et ses gestes pour lui faire plaisir et me débarrasser au plus vite de la corvée.

Quand il ne m’enseignait pas mon père paraissait avoir perdu tout ressort, tant sa disgrâce lui était devenue insupportable, se considérant injustement condamné. Malgré ma relative bonne volonté je ne parvenais pas à stimuler son énergie et je le voyais passer de longues heures prostré, perdu dans ses pensées.

Un jour, alors qu’il me regardait avec une insistance qu’il n’avait jamais manifestée à mon égard jusque-là, je le vis sortir de sa mélancolie : il me fit mettre debout devant lui, me jaugeant sous toutes les coutures, palpant et basculant mon visage dans tous les sens.

– Je la tiens ma vengeance, murmura-t-il, et son regard brillait d’une étrange lueur.

– Tu deviens un homme, mon fils. Il faut que je fasse quelque chose de toi.

C’est alors qu’il se mit en tête de m’apprendre les bonnes manières, certaines règles de la société dont, bien sûr, j’ignorais tout. Il me dit que ma beauté physique était mon meilleur atout et qu’il fallait l’utiliser comme d’un instrument de musique.

Dès lors, il passa des mois à essayer de m’inculquer toutes les astuces pour pouvoir entrer dans le beau monde. Au début je me refusais à tous ces exercices, m’enfuyant loin dans la campagne, dormant à la belle étoile, ne revenant que plusieurs jours plus tard.

Mais il ne semblait pas m’en vouloir. Et nous reprenions, aussitôt, nos interminables séances de mime, de conversation, de calcul mental…

Malgré mon instinct rétif et fuyant il n’arrêtait pas de me faire répéter inlassablement toutes les figures, toutes les situations, s’entêtant à m’apprendre les mots justes, les gestes du charme, cherchant à moduler ma voix, ma posture, m’observant, me critiquant, réajustant ma pose…

Après des mois d’efforts je devins une sorte d’automate, dirigé par son esprit.

À partir du jour où il estima ma formation achevée, il intrigua par l’entremise de relations qu’il avait conservées, pour me faire entrer au palais. Ayant été, dès ma naissance, tenu éloigné de la ville, tout le monde ignorait mon lien paternel. Il ne me fut donc pas très difficile de faire mes premiers pas dans la cité, malgré mes craintes et mes envies constantes de tout envoyer promener pour retourner à ma petite vie sans histoire. Partout où il fallait apparaître, je commençais à me faire voir. Peu à peu, comme mon père l’avait prévu, mon impertinence et ma naïveté amusèrent, mon charme opéra.

Mon joli minois me fut un laissez-passer auprès d’épouses négligées, qui trouvèrent en ma compagnie ce grain de fantaisie et de sensualité qui manquait à leur bonne fortune : à leur tour elles se firent les porte-paroles de ma cause auprès de leurs conjoints, bienheureux de me fournir une attention si modeste au prix d’une quiétude toujours préservée.

Un à un je gravis les échelons que m’offrait l’échelle dorée des salons et il me fallut peu de temps pour accéder à ce qu’on appelle une position. On « m’intéressa » à certaines affaires… Habile dans les rôles en costumes, fécond dans les joutes d’éloquence, on me confia progressivement des responsabilités. Je fus adulé pour ma futilité, comme mon père avant moi l’avait été pour son savoir immense. Parfois, dans ce monde assoiffé de biens superficiels et de confort matériel, des causes, au départ opposées, créent-t-elles de semblables effets.

Des mois se passèrent, engourdis par les privilèges, la reconnaissance, les attraits du mieux être. Je retournais de moins en moins voir mon père, mais il se débrouillait pour me faire passer des messages d’encouragement ou de reproche.

Je continuais à faire mes provisions dans le draps des courtisanes, qui se repassaient mon adresse, comme un sésame pour des ardeurs que leurs maris n’avaient plus le temps de leur prodiguer.

Je me mis à voyager, invité à faire des conférences, usant jusqu’à la corde des méthodes que m’avait enseignées mon père, mon aisance et mon charme suppléant la pauvreté de la matière de mon propos.

Pour cette faculté de plaire, on me craignait aussi et je fus, comme il se doit, peu à peu détesté par les jaloux, écarté par les envieux, puis lentement évacué par le haut vers des fonctions honorifiques dispensées par des aréopages prestigieux.

Embaumé, anesthésié, il ne m’était pourtant rien advenu qui ne me haussât, ni ne me donnât quelque hauteur. En moi, inassouvi, inviolé, régnait toujours ce sourd désir de m’échapper, de m’envoler, de me dépouiller…

Contre l’avis de mon père, qui se félicitait à distance de ma réussite, je pris alors le plus grand plaisir à me rendre détestable, grossier, me dégageant peu à peu des servitudes. N’étant plus ni en cour ni en odeur de sainteté, je pus enfin quitter les ors du palais, par la petite porte, laissant quelques courtisanes éplorées, mais enfin libéré du joug.

Si cela n’avait tenu qu’à moi, je serais resté bien sagement dans mon jardin de jeux et de plaisirs, mais mon père semblait n’avoir de goût que pour les stratégies, les stratagèmes à résoudre.

Il voulait être dieu dans un monde où, selon moi, il n’y a d’espoir que pour les papillons et les chasseurs de nuages.

Muni d’un joli pécule je m’enhardis à quitter le pays, à gagner les péninsules, et dix nouvelles années se passèrent, où j’arpentai le monde, et goûtai cette marche dans le vent, solitaire et libre, sans jamais ne solliciter d’autres liens que ceux qui étaient indispensables à ma survie.

Arriva ce jour où, malgré tout, j’eus le désir de revoir ma patrie et mon père une dernière fois. Fort de toutes ces années, il me paraissait pouvoir enfin parler d’égal à égal avec lui.

Je finis par retrouver sa trace : après des années de désœuvrement, le gouvernement lui avait signifié la fin de sa disgrâce, mais l’avait tenu à distance du palais en mettant à sa disposition une aile à l’entrée de l’énorme bâtisse, maintenant désaffectée, qu’il avait jadis échafaudé, et qui était à l’abandon.

Là, il vivait seul, dans une sorte d’atelier, continuant à sculpter ses étranges statues, qui semblaient vivantes et prêtes à parler. Il me sembla que j’étais devenu l’une d’elles et que je revenais à la maison, après tant d’années d’errance. Mon père me parla peu, se contentant d’esquisser quelques figures, entre de très longs silences. Il ne semblait pas curieux de ce que j’avais pu vivre, de ce qui avait pu m’arriver, pendant ces années loin de lui.

Une chose seule l’intéressait vraiment : lors de ma vie au palais, avais-je réussi à remonter jusqu’au roi lui même, et jusqu’à son épouse, avais-je pu m’immiscer parmi leurs intimes ?

Avais-je réussi à tromper le roi, en lui faisant croire qu’il aurait besoin de moi pour l’éclairer ? Ses yeux brillaient, attendant ma réponse.

Je lui dis que, non seulement, j’avais réussi à m’installer non loin de lui pour le conseiller, mais que j’avais pu, sous un prétexte d’affaires juteuses, l’inciter à placer une partie de ses biens dans des domaines qui pouvaient rapporter beaucoup d’argent. Le roi m’avait écouté les yeux fermés, perdant ainsi, au passage, une coquette fortune, que j’avais réussi à lui subtiliser pour moi-même, ce qui m’avait permis de voyager.

J’ajoutais que, dans ma médiocrité, j’avais réussi là où lui-même avait toujours échoué : gagner de l’argent avec ses propres créations, ses inventions, qui ne lui avaient jamais rien rapporté, sauf l’honneur d’en être l’auteur.

Cela le fit beaucoup pleurer, puis rire et nous convînmes ensemble que l’intelligence usurpée, dont il m’avait doté bien artificiellement, pouvait réussir bien mieux, en ce monde d’apparences futiles et matérielles, que la vraie intelligence, celle dont il avait hérité de la lignée des Métionides, composée de mètis (l’astuce) et de technè (le savoir-faire, l’artisanat). Quelques chose alors se passa entre nous : il nous sembla que nous nous étions enfin reconnus, comme étant les deux parties d’un même corps, et nous nous embrassâmes pour la première fois, comme de grands enfants.

Le lendemain j’ai proposé que nous partions bien loin de ces contrées . Il accepta aussitôt. Nous avons rassemblé ses notes, avons fait notre bagage, et nous sommes dirigés vers la sortie du Labyrinthe.

Mais, alors que nous voulions franchir la porte, nous avons découvert qu’elle avait été condamnée pendant la nuit et que c’était là la vengeance du roi Minos, contre le père et le fils, réunis pour leur perte, dans ce sarcophage sans issue.

Après la stupeur des premières heures, je vis que mon père, peu à peu, retrouvait toute sa vigueur, cherchant déjà une solution à notre emprisonnement forcé, projetant des plans, calculant proportions et mesures, marchant sans cesse de long en large.

Quant à moi je ne voyais pas comment résoudre notre problème et me préparais au pire.

Des oiseaux passaient, très haut, au-dessus de nous, projetant leurs petites ombres dans les couloirs où nous étions enfermés.

Je ne cessais de les regarder, avec une sorte de délectation et d’envie, me souvenant que le désir de voler, jamais ne m’avait quitté, que j’aurais dû me laisser aller à mon inclination, à cet instinct si puissant, si fort, qu’il submergeait tout mon être…

– Pourquoi, me demandais-je à haute voix, pourquoi ne me suis-je pas efforcer de voler ?

Dans le silence ces mots parvinrent aux oreilles de mon père, qui cessa de marcher frénétiquement pour regarder, comme moi, l’immensité du ciel et la lumière chaude de l’astre.

– Tu as dit voler, mon fils, c’est ce que tu viens de dire ?

– Oui père, voler, comme les oiseaux, là-haut, voler, voler, comme le chantait ma mère, alors que j’étais encore dans son ventre…

– Viens ici mon fils, embrasse-moi, mon cher enfant. Voilà ce qu’il faut faire, voilà le viatique : des ailes, des ailes, des ailes..

Et, criant cela à tue-tête, il se mit à danser comme un fou dans cette sinistre prison.

– Voilà mon fils ! Je t’apprendrai ce qu’il faut savoir pour que tu puisses voler loin, sans casser tes ailes, je t’apprendrai la voie moyenne, celle que tu n’as jamais suivie.

Il me prit dans ses bras : nous nous mîmes à danser tous les deux.

– Mon fils, la pensée est comme la cire : durcie, elle nous procure la lumière, fondue elle relie les idées et les assemble les unes aux autres. Nous allons accomplir ensemble, grâce à toi, une pensée comme je les aime, une pensée d’artiste, l’apogée de ma carrière…

Il me semblait que mon père était devenu fou, ayant sans doute perdu la raison à force de vivre dans les entrelacs de ce monstre de pierres… Il semblait se réjouir, alors que je savais, moi, que ce sarcophage allait devenir, pour toujours, notre tombeau. Il était joyeux, fébrile, les yeux pétillants, recommençait à dessiner, assemblant de nouvelles formes, alors que moi, dans ces murs atroces, je n’avais d’yeux que pour la nuée de volatiles tournoyant, là-haut, tout là-haut, au-dessus de nous, dans les rayons du soleil… J’aurais voulu tout entier me fondre en eux, devenir une étincelle de feu, une étoile filante…

Quelques plumes étaient tombées près de nous, venues de ce ciel ivre d’oiseaux.

Mon père me demanda de les ramasser… et nous fîmes ainsi, longtemps, longtemps…

– Patience, me dit-il.

Et, pendant qu’il travaillait sans cesse à ce nouvel ouvrage, qui peut-être surgirait bientôt de ses mains habiles, que nos vivres s’amoindrissaient de jour en jour, que la caverne, autour de nous, s’obscurcissait, que s’était évanoui mon espoir de m’échapper de ces ténèbres froides, je me mis à danser dans les grands couloirs déserts, à danser jusqu’à ne plus pouvoir respirer…

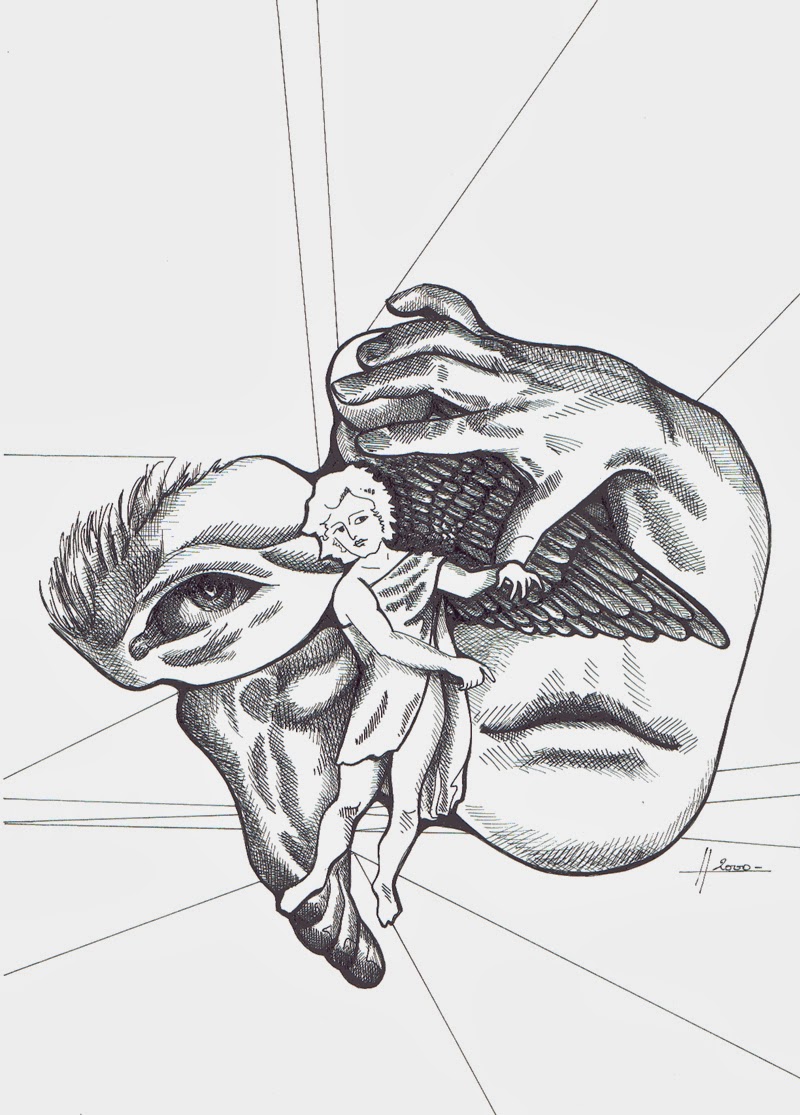

Herveline Delhumeau, Le Rêve d’Icare, illustration pour l’affiche du spectacle, 2000 © HD Productions, 2000

Ce soir j’irai

aux portes de la Citadelle

pour attendre avec toi

l’aube sans réponse…

Fil qui me guidait

Tu me quittes

Tu ne me laisses que du vide

Propre à confondre les couloirs méandreux du labyrinthe

Où j’espère, autant que je crains, l’ombre des cornes bâtardes

Je t’aimais fil d’une Ariane abandonnant davantage qu’abandonnée

Ô pelotes

Que nombreux sans fin nous crûmes

Et qui soudainement me privent,

Sans père, sans cire, sans plumes,

D’une espérance de vol

Au loin j’écoute que meuglent,

Amplifiés par les échos,

Le fils bestial de la reine

Muse, Ariane, archers divins,

C’est trop cher payer cet échange

D’un vieux vin contre un jeune vin

Si je m’aperçois être

L’urne funéraire du Taciturne

Que pour servir je suis né

Si je n’ose en moi descendre

Pour n’y trouver que des cendres

Si de tous abandonné

Le sort versatile m’oppose

Un dos dédaigneux de dormeur

Et si mon Requiem je signe

Avec la plume d’un cygne

Qui ne chante que si il meurt

Jean Cocteau [1889-1963], in Requiem, extrait, 1962

Fugue II : Saint Exupéry

En plein ciel. J’y suis, j’y reste. J’y demeurerai, même après cette foutue nuit de malaise.

Quelle jour sommes-nous ? Déjà le trente-et-un, seulement le trente-et-un ! Pourquoi ai-je tellement froid en plein juillet ?

C’est ma boussole qui chavire, j’ai les ailerons en capilotade. Avec cette foutue migraine au front, et ces douleurs partout – saloperie de rhumatismes ! – j’ai l’impression d’avoir traversé un couloir sans fin transpercé d’épées, comme le vieux Chevalier Acklin de mon enfance à Saint-Maurice, lorsque nous courions du fond du jardin vers la maison de nos parents avec mes frères et sœurs. De toutes nos forces nous slalomions entre les premières gouttes de pluie.

Maintenant, engoncé dans cette combinaison qui m’enserre, je ne puis presque plus respirer. D’ailleurs, même à terre, je ne pourrais plus marcher vite. Tout m’essouffle : vieille carcasse essorée, ratiboisée, agrippée comme à une bouée après naufrage aux commandes pourries de ce zinc, exécuteur machinal d’ordres sans intérêt, voilà ce que je suis devenu !

Grounded ! Interdit de vol, has been…

C’est comme cela qu’ils disent en bas pour ceux qu’ils mettent à pied, pour ceux qu’ils réduisent au sol ! Trop vieux pour voler, trop usé par les campagnes, les missions, tous ces putains de déserts, de Cordillères, de cap Juby. À larguer, avant le débarquement, à écarter, mon commandant ! Hommage au pionnier et puis : basta ! Rideau !

Avec ça, quarante-quatre ans aux prunes, la carlingue qui grince de partout, les rhumatismes – comme ce pauvre François, mon frère, qui en a crevé, à 18 ans, sans pouvoir même commencer à vivre… – c’est vrai que ça pèse lourd parmi tous ces jeunes américains, ces blancs-becs qui veulent en découdre ! J’étais comme eux, je les comprends. Pour me calmer Didier Daurat m’avait envoyé à la corvée de mécano, pas possible de voler, attendre, les mains dans le cambouis, comme tous les potes. « J’ai besoin de conducteurs d’autobus, pas de héros », avait-il dit un jour à Jean Mermoz…

La bouille de l’Archange, je la revois comme si j’y étais ! C’est qu’il savait mater les gars, le boss !

Conducteur d’autobus… M’y voilà donc maintenant, avec ce gros zinc si peu malléable ! Si peu fait pour moi, ce Lightning ! Modifié, qu’ils disent, pour les photos, les vols de reconnaissances ! Il a bien fallu que je m’y fasse, à ce cigare volant, ce bastringue de technocrate où l’on se les coince… où on se les gèle… En somme, juste le truc qu’il faut pour un vieux schnock condamné à faire de la figuration, avant la mise à la casse…

Plan de vol. Vols de reconnaissance ! Je m’en fous de leur « reconnaissance ». J’ai livré mon courrier, un point c’est tout. J’ai fait la ligne avec « l’Archange », avec les camarades, avec Guillaumet, avec tous les gars de la Compagnie. J’ai tenu bon, j’ai donné un sens à ma vie, j’ai tenu la ligne.

Je me fous du lignage, moi, l’aristo, des traditions, si elles ne sont pas célébration de l’homme. La ligne, c’est le lien et la sève des ramifications de l’arbre, un trait sur une page blanche, et pas seulement sur des cartes d’état-major : ma plume, je l’ai trempée dans cette encre-là, faite de sueur et d’effort, ma fidèle jongleuse de signes, mon soc dans le sillon des labours. Je n’ai jamais noirci ma page qu’avec le sang digne des colombes et des rocs, des arpenteurs de songerie, des funambules écarlates.

Dans ma carlingue, j’ai avec moi une rose, un vieux renard, du Mozart médusé, du courrier en retard griffé dans la sève de l’arbre, des mots, encore des mots, pour essayer à nouveau d’ensemencer la terre des hommes, à tracer de nouvelles cartes, à brosser de vieux uniformes avec le crin des utopies.

Pour couvrir les bruits de mon arche de Noé volante, j’ai obéi aux ordres, je suis prêt à jouer mon rôle de défenseur, de patriote dans un jeu qui ne m’intéresse plus.

Il a raison, mon petit général : faisons de la photo !

Il m’a convoqué tout à l’heure à mon retour pour m’annoncer quoi ? Mon interdiction définitive de voler, ou va-t-il me confier un de ces secrets militaires qui vous oblige ensuite à demeurer en retrait pour ne pas risquer d’être capturé par l’ennemi ? Foutaise d’état-major.

« M’alléger, me dépouiller, devenir oiseau avare… ».

J’ai froid et je me sens démuni. Démuni de raison de vivre, d’amour. Bon dieu ! Mon dernier baiser de femme remonte à tellement loin : je suis en quarantaine de caresses ! Elle avait dans les yeux ces brûlures de volupté que j’ai tant aimées chez ma Consuelo, insolent foyer d’ardeur au plaisir qui couve sous la cendre et que seules savent attiser les femmes méditerranéennes.

C’était à notre arrivée ici après la Sardaigne, je crois, un soir à Borgo. Nous avons bu de la bière et du vin corse. Il y avait cette rumeur de désir qui faisait palpiter son corsage, moi ce besoin d’oublier les bruits de moteur et par-dessus tout la mer, en nous, autour de nous, avec nous. Tonio, elle m’a appelé comme ça, je crois, petit Tony truand, petit prince charmant !

Moi, si raviné, si parcheminé, si chauve, son petit prince, il fallait bien que j’y croie ! Et puis le baiser, les autres baisers, ses effluves épicés qui me nouent et nous lient, ce vide, ce foutu vide pendant l’amour, qui m’oppresse et heurte sans cesse ! Finalement nous avons baisé comme on se tient chaud : pour ne pas être tout à fait seuls, avec ce ciel de carnage et de bombes menaçant autour de nous.

Ah ! petite corsaire, tu me manques déjà, comme me manquent, Consuelo, Loulou, Anne, Nathalie, Nada, Hedda, et toi, maman, à qui je dois écrire encore avant…

Avant quoi ? avant quand ?

La der des ders, on y croyait à Montparnasse en 18. Et moi, dans cette caserne de Corse, à l’aube de ce jour où je dois déposer les armes, rendre mon tablier, je veux la fumer, la consumer jusqu’à l’ultime bouffée, ma gitane bariolée, ma brune de venin, ma dope d’existence : j’en ai les doigts pour toujours perclus de nicotine et d’essaims de dunes.

Un instant seulement, j’aimerais vivre à l’incandescence, au moment du vitrail qui n’est pas encore transparence à la lumière. J’aimerais être avant la cathédrale : renaître encore et encore.

N’être plus qu’éternelle dissolution dans l’azur…

Je n’ai guère dormi ces derniers nuits, saluant mes étoiles fixées sur le plafond de ma chambre, à travers la fumée blanche des cigarettes. J’en ai profité pour vous écrire une lettre, mon Général, avec ce goût amer dans la bouche qu’a toujours détesté Consuelo, quand elle voulait bien m’embrasser.

Une missive, écrite aux petites heures, avec du sang, des larmes, de la sueur de nicotine. Incorrigible : en l’écrivant j’étais comme un adolescent attardé, trempant sa plume dans le vitriol de la révolte, face à l’abrutissement programmé, à la menace de la termitière universelle. À quoi bon ? A quoi cela sert-il de vouloir le bien d’une humanité qui en manque tellement ? La lirez-vous seulement, mon Général, où finira-t-elle comme bouteille jetée à la mer, dans un océan d’indifférence ?

« Ça m’est bien égal d’être tué en guerre. De ce que j’ai aimé, que restera-t-il ? Autant que des êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables, d’une certaine lumière spirituelle. Du déjeuner dans la ferme provençale sous les oliviers, mais aussi de Haendel. Les choses, je m’en fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c’est un certain arrangement des choses. La civilisation est un lien invisible, parce qu’elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l’une à l’autre, ainsi et non autrement ».

Antoine de Saint Exupéry, in Lettre au Général X, 30 juillet 1944

Ne vous formalisez pas, mon Général, mon désespoir n’est pas contagieux : vos troupes iront, aguerries, au-devant de l’ennemi, libéreront le territoire chéri, votre résistance saura devenir ciment de vos assises, ferment de votre règne : la France, exsangue et salie, a besoin de vous, de votre belle figure de proue lorraine, comme Jeanne la pucelle, elle a soif, la France, l’Europe, la pauvre planète, citadelle humaine coulée dans l’enfer bétonné, de votre phare posé sur la falaise abrupte du monde, de votre poigne franche arrachant à la terre ses muscles d’espoir : « seul l’esprit, si il souffle sur la glaise, peut créer l’homme ».

La « mission », mon Général, la mission !

Une partie de la nuit j’en ai parlé avec Gavoille, mon petit général qui me ménage. Lui aussi, il veut me clouer au sol… « pour mon bien », dit-il ! Il n’est même venu ici que pour me convaincre de ne pas voler. Dans sa villa du Cap-Corse on a ressassé les souvenirs, le genre anciens combattants, on a un peu pu, je lui ai passé ma petite mallette avec mes manuscrits de Citadelle, quelques notes, votre lettre, si jamais…

Il m’a promis de les faire suivre… à Consuelo, ou à qui il veut, je m’en fous. Et puis, on a pleuré. Entre hommes. Comme des gamins… je lui ai dit que j’aurais voulu être jardinier.

Mais oui, mon Général, jardinier… et pas casse-cou ! D’ailleurs est-ce que je n’ai jamais été rien d’autre qu’un chasseur de nuages, un dilettante, un rêveur, déguisé en aventurier ? En tout cas pas un bon pilote, comme Guillaumet, le meilleur, ou Mermoz, le funambule, l’Archange…

Eux oui, d’accord, c’étaient des braves, des héros, comme on dit : moi, j’ai juste un peu apprivoisé ma rose de métal ! Mais oui, Gavoille, je sais bien ce que disent de moi les Ricains : fucking french, depuis que j’ai bousillé sous leurs yeux le prototype du Lookheed P-38 Lightning remodelé par nos amis yankees pour les petits français, et que j’ai fini dans le champ d’oliviers…

Geste de dénégation de René Gavoille. Ce ne sont pas mes qualités qui seraient cause – l’escadrille vous adore, Saint-Ex ! – ce seraient les circonstances, l’âge, le bon sens, ma carrière d’auteur à succès…

Bref, il a quand même bien fallu que je lui glisse, entre deux tirades, que ces P-38 sont peut-être des pur-sang, mais d’abord des coucous rafistolés, imprévisibles, lourdingues, et livrés sans notice, sans instructeurs, sans parler des problèmes avec l’inhalateur d’oxygène… Ces nouveaux avions pour bureaucrate, pour petit comptable en goguette, très peu pour moi !

« Nous aurons de parfaits instruments à musique, distribués en grande série, mais où sera le musicien ? Si je suis tué en guerre, je m’en moque bien, ou si je subis une crise de rage de ces sortes de torpilles volantes, qui n’ont plus rien à voir avec le vol, et font du pilote, parmi ses boutons et ses cadrans, une sorte de chef comptable (le vol aussi, c’est un certain ordre de liens) ».

Antoine de Saint Exupéry, in Lettre au Général X, 30 juillet 1944

Et pourtant, malgré l’acédie qui me ronge, à 8 heures ce matin je me suis retrouvé sur le terrain de Borgo, avec Peinado le mécanicien et le sergent-chef Potier, toujours parés pour la manœuvre. Là je me suis tapé le plus dur : enfiler cette foutue combinaison, après le sous-vêtement à manches longues, la « souris », bourrée de résistances électriques pour supporter les – 50 °C en altitude dans cet avion sans chauffage… puis la salopette, les chaussons chauffants, le serre-tête pour les écouteurs radio, le laryngophone, les gants fourrés, le masque à oxygène.

Et pour parachever l’édifice, le gilet flottable, le parachute dorsal, la bouteille à oxygène de secours fixée sur la jambe gauche , puis le canot pneumatique, le cercle calculateur, le carnet avec le crayon sur la jambe droite, le sac de poudre, les deux fusées éclairantes, la pochette de survie et un peu d’argent au cas où… La routine… mais pour moi, l’enfer !

Toute cette carapace dans laquelle je me suis mis aussitôt à suer comme un bœuf… avant que je crève de froid, tout à l’heure, là-haut…

Mais ces gestes d’artisan, malgré les souffrances, malgré la lassitude, je les ai aimés tout de suite. Je les ai conquis patiemment, dans l’huile de moteur, les mains dans le cambouis à la corvée de mécano, sur le tarmac, aux commandes de toutes mes bécanes : les vieilles machines ouvertes aux tempêtes, chez Latécoère, le premier Simoun, avec ses initiales A.N.R.Y., comme un tatouage rassemblant les premières lettres d’Antoine et les dernières de Saint Exupéry, même ce foutu Lightning…

À la Compagnie j’ai acquis l’amour de l’effort pour une cause partagée, le goût de la discipline librement consentie dans la troupe, auprès des compagnons : j’ai suivi jusqu’ici le code de cette chevalerie et me suis toujours réjoui de sa discipline de forçat.

On a fait les essais moteurs, repassé la check-list : la torpille volante, avec 3000 chevaux, s’est mise à ronfler, à trembler, j’ai fait un geste de la main au mécano, il a libéré les cales…

Ca y est : il est 8 heures 45, je décolle…

Comme d’habitude, dès que je prends de l’altitude, j’ai mes poumons qui menacent éclater, l’oxygène se fait rare, mes globules rouges en prennent un coup, le froid réveille les vieilles fractures ; mon squelette est secoué à chaque manœuvre, avec cette force qui doit faire au moins quatre fois mon poids. Qu’il est loin le temps de l’Aéropostale, quand je pouvait dessiner en pilotant, retarder la descente pour finir la lecture d’un bon livre.

J’accomplis la mission, ma mission. Survol, reconnaissance. Je vois la terre, sous moi, toute petite et pourtant si nette, où je sais que la vie, sous les toits, dans les champs, se reproduit, se gâche, se massacre, où tout continue, malgré l’horreur de la guerre, malgré la termitière à venir…

J’ai des ordres : suivre le plan de vol, ne s’écarter sous aucun prétexte.

Et pourtant, là, au cœur de l’été rouge et flamboyant, j’ai dérivé de ma route, j’ai dévié de la trajectoire. Depuis longtemps j’y pense. Avec une sorte de délectation j’assume cet écart de conduite, je me retrouve moi-même, vivant, maître de ma route, hors des sentiers battus.

J’ai quitté mon objectif au-dessus d’Annecy, ayant effectué mes repérages, j’ai lentement viré de cap… je prends tout mon temps, je goûte chaque secondes de cette dérive, je me glisse dans son vertige, car je sais où je veux aller, où je dois aller : direction d’Ambérieu, survoler Saint-Maurice, encore une fois, une dernière fois, le jardin de mon enfance…

Je ne suis plus le pilote-soldat, le vieux bougre de l’escadron ; même plus l’aviateur-poète, celui dont on parlait dans les salons, entre deux petits fours, plus le pionnier de l’Aéropostale, l’ours protecteur de Consuelo, le petit marin ingénieux, le Tonio de maman…

Plus rien de tout cela : seulement l’enfant d’un jardin, le petit garçon qui court vers la grande maison, entre les gouttes de pluie, le Chevalier Acklin, qui doit battre ses sœurs, aussi détrempées que lui… Plus de combinaison, plus d’appareil, plus de manettes : un petit garçon en culotte courte, les genoux râpés par l’escalade dans les grands arbres…

Immense était-il, ce jardin, ce château, dans le territoire de mon enfance ! Et maintenant, sous moi, si petit, si dérisoire, comme une vasque, au milieu d’une cour, où j’irai plonger, tout à l’heure…

Ce jardin, ce château, c’était un empire, notre empire, embelli par les cartes imaginaires de notre atlas. Nous hissions nos pavois, nous gréions nos voiles, nous marchions libres nos routes : nous étions émerveillés, entre deux batailles de polochons…

Oh ! laissez moi survoler mon enfance, laissez-moi voler de mes propres ailes, laissez-moi lâcher du lest, me délester, piquer, me dissoudre à tire d’ailes, m’anéantir dans le spectacle ravissant de l’innocence. Laissez-moi flotter, décoller vraiment, hors de portée des radars, des tours de contrôles, loin des terrains, des mécaniciens, hors des pistes, entre les dunes où pleure mon Petit Prince. Laissez-moi achever ma courbe, mettre un point de suspension à la ligne…

Mon Général, je me suis dérouté : j’ai vu ce parc, cette clôture de mon enfance, intacte, et pourtant rien n’y sera plus jamais comme avant, les piles de draps, dans les grandes armoires, ne sentiront plus le délicat parfum des vacances, la douceur du paradis perdu…

Mon Général, je me suis perdu, pour essayer de me retrouver, j’ai volé de mes propres ailes, loin du cap, de la mission, mais ce matin, pour la première fois depuis longtemps, je n’ai pas été fidèle au poste, je n’ai pas livré le courrier… je n’ai fait que rejoindre mon jardin, qui est oasis dans l’aridité du monde, mais que j’avais oublié, comme on ne sait plus le goût des sources, quand plus rien en vous n’est assoiffé, seulement asséché par le besoin de survivre, dans le désert froid des labyrinthes, dans le vent sec des dunes.

Je l’ai revu, mon oasis, j’ai tournoyé au-dessus de lui, mais il aurait fallu que je coupe le bruit du moteur pour que je puisse entendre les rires et les cris joyeux de nos jeux sur l’herbe fraîche et, plus haut dans les chambres, le son grêle de mon pauvre violon, accompagné à quatre mains par mes sœurs, qui chantaient à tue-tête sa vraie mélodie pour que l’on ne l’entendît pas pleurer… et Mademoiselle, qui enfouissait ma tête dans son tablier de servante pour me consoler… toutes ces infinies petites choses qui font une civilisation d’âme, vous peuplent d’amour… avant que la vie d’homme vous ramène à la rudesse et au combat, à la guerre jamais achevée d’être seul parmi les hommes…

Rassurez-vous, mon Général, tout cela est déjà derrière moi : j’ai regagné mon cap, comme on reprend ses esprits, je m’en reviens et fonce vers la Corse. Je suis un drôle de pigeon voyageur, avec tous mes clichés en bandoulière, qui, peut-être vous serviront à libérer ma patrie occupée, ensanglantée… mais de quoi suis-je le passeur, de qui le messager ?

« […] si je rentre vivant de ce « job nécessaire et ingrat », il ne se posera pour moi qu’un problème : que peut-on, que faut-il dire aux hommes ? »

Antoine de Saint Exupéry, in Lettre au Général X, 30 juillet 1944

Ma vraie patrie, c’est le terrain d’aviation, c’est la piste d’envol, vous le savez bien, qui m’a toujours permis d’éviter le domicile, dont j’ai horreur, l’installation et ce confort où s’enlisent, peu à peu nos plus belles facultés, cette réussite dans le confort, pour laquelle les êtres humains les mieux évolués tueraient père et mère, vendraient leur âme…

« On ne peut plus vivre de frigidaires, de politique, de belote et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur, ni amour. Rien qu’à entendre les chants villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux milliards n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot. Se font robots. Tous les craquements des trente dernières années n’ont que deux sources. Les impasses du système économique du XXe siècle. Le désespoir spirituel. […] »

Antoine de Saint Exupéry, in Lettre au Général X, 30 juillet 1944

La piste est mon terrain de jeu, mon champ d’existence, ma rampe de lancement vers les hauteurs, vers le ciel, vers ce qui se refuse à la pesanteur, défie la gravitation, se déploie dans les airs, devenant mélodie vrombissante dans les merveilleux nuages, que chante le voyageur de Baudelaire.

Arrivant bientôt près des côtes de la Méditerranée, si je suis pris en chasse par les boches, je me laisserai faire. On ne peut plus m’abattre, l’étant déjà de toute mon âme, de tout mon corps.

Si ils me filent le train, je continuerai à prendre des clichés, à fixer ma propre chute, m’étant brûlé les ailes à force d’aller trop haut, comme mon compagnon du vieux mythe, le fier Icare, n’écoutant pas les conseils de l’état-major, de la même façon qu’il n’entendit pas ceux de son père Dédale, qui lui recommandait de voler « au juste milieu », dans cette sorte de voie moyenne, de médiocrité, que je hais de tout mon cœur.

Icare n’est pas mort, je le sais.

Nos physiciens, à vouloir trop comprendre les secrets ultimes de la matière et de l’univers, ont joué avec l’énergie, ont pensé la domestiquer, créant des usines pour sa fusion nucléaire, à l’image de l’ingénieux grec, procurant à Pasiphaé, pour sa fusion charnelle avec le taureau blanc, les moyens d’accoucher du Minotaure.

Les voilà maintenant, comme le roi Minos dans le Labyrinthe, obligés d’essayer de se débarrasser du monstre et de ses déchets dans des sarcophages en béton, afin de soustraire le péril aux yeux de la populace, encouragés par nos bureaucrates, hommes politiques, penseurs de tous poils, grâce aux méandres de l’administration, de la paperasserie universelle, des conventions et des règlements…

Vous verrez qu’un jour, mon Général, et ce jour n’est pas loin, de braves soldats, comme Icare ignorants du danger, auront pour mission, avec leur avion, d’aller lâcher des bombes atomiques au-dessus des villes ennemies, sous prétexte d’arrêter la guerre…

C’est la peur, mon Général, et la peur de la peur, qui meut le monde et le pousse vers l’abîme.

Je ne suis plus de ce monde, mon Général. Ce que les pilotes de ma Compagnie lâchaient parfois au-dessus des contrées, c’était des sacs de courrier ! Nous faisions prendre l’air aux mots, nos bombes étaient des cartes postales, des missives, des lettres d’amour, des poèmes.

Je n’ai jamais aimé me battre, sinon pour des idées. Aujourd’hui, d’une certaine manière, dans cet avion désarmé, au-dessus de la France, je ne vole pas pour en découdre, mais pour tenter de recoudre ce qui est épars… Je ne ramènerai que des clichés, pas des trophées.

Les plus beaux héros – voyez Thésée, qui s’offrit comme dîme de chair humaine, pour pouvoir entrer dans le Labyrinthe et tuer le Minotaure, fut porté par l’amour d’Ariane, qui lui donna le fil pour ressortir, et inventa la démocratie grecque – ne se sacrifient pas. Il se veulent solidaires et suivent leur étoile, pour une cause qui leur paraît juste.

Si je meurs, ce sera pour cet héroïsme-là, et non pas pour retrouver les bienfaits du frigidaire…

« […] Je me suis battu pour préserver la qualité d’une lumière, bien plus encore que pour sauver la nourriture des corps. Je me suis battu pour le rayonnement particulier en quoi se transfigure le pain dans les maisons de chez moi. Quel est l’élan d’amour qui paierait ma mort ? On meurt pour une maison. Non pour des objets ou des murs. On meurt pour une cathédrale. Non pour des pierres. On meurt par amour de l’homme, s’il est clef de voûte d’une communauté. On meurt pour cela seul dont on peut vivre ».

Antoine de Saint Exupéry, in Pilote de guerre

Mon Général, le jour est à son zénith et nous sommes encore dans les ténèbres. L’avènement de la lumière, pour les hommes, n’est pas encore arrivé : il fait sombre et froid jusqu’au plus profond de moi. Je ferme les yeux, je ferme les yeux….

« […] Je hais mon époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif. Ah général, il n’y a qu’un problème, un seul, de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle. Des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien ».

Antoine de Saint Exupéry, in Lettre au Général X, 30 juillet 1944

Dans le tintamarre mécanique de cette carlingue, j’aimerais maintenant entendre un peu d’un chant d’église, quelque chose, non plus d’un moteur, mais d’un chœur à l’unisson, élevé d’une seule voix pour faire sonner les pierres, résonner la cathédrale comme la conque d’un navire. C’est de cet air-là qu’il manque aux hommes, c’est de cet air-là qu’il faudrait pouvoir s’abreuver… Ô fontaine, chant essentiel, qu’est devenue ta musique sur la harpe tendue des barbelés ?

J’ai viré, j’ai piqué vers le sud. Je viens de voir la mer à l’horizon devant moi, déjà au-dessous de moi. Derrière mes lunettes noires j’ai cligné des yeux face au soleil trop ardent.

C’est à moi qu’il manque de l’air, à présent, comme à chaque fois, pendant ces dernières missions, mais cette fois tellement plus, tellement trop… J’ai arraché mon masque, je vais suffoquer, je ne peux plus respirer, j’étouffe, j’étouffe…

Encore la mer, face à moi, tout près de moi, qui se rapproche à une vitesse insensée, va m’engloutir, m’ensevelir, et ce bruit, et ce bruit strident du moteur qui ne m’obéit plus…

Le voilà donc ce fameux rendez-vous tant de fois reporté, vers l’antre de la mère marine.

Je réclame cette chute et le droit m’en remettre à elle, dans cet habitacle où j’étouffe, ou je ne respire plus, depuis longtemps déjà. J’ai lâché les commandes, le corps projeté par l’ivresse de la dissolution, de ma dislocation. Je me dresse sur le bord gracieux du précipice….

« J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai … »

© Patrick Crispini, L’Ange asteral , 1990

Fugue III : Bertrand Piccard

Pour cette dernière parabole, l’auteur rappelle que toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées ne peut être que fortuite ou portée par une relation purement imaginaire n’engageant que son auteur.

« On l’a fait, doc, on l’a fait, on est les meilleurs !… »

La joie de Brian, bondissant et projetant en hurlant comme un jeune chiot fou de grandes brassées de sable dans l’espace alentour, met des larmes sur le beau visage de Bertrand, un peu groggy par l’éblouissement de la lumière matinale dans le désert où ils viennent d’atterrir ce 21 mars à 6 heures GMT.

Abasourdi aussi par la sublime précision des courants qui, portant ici leur ultime navigation « coup de poker » au cœur du désert d’Égypte près de Ad-Dakhla, l’oasis de la source, a fertilisé cette victoire à l’aube de l’équinoxe de printemps.

Bertrand pleure de ce bonheur qui luit à sa place dans le désert. Arraché à cette contemplation par les sonneries incessantes des téléphones portables et les cris enfantins et hystériques de son coéquipier anglo-saxon, il tente dans sa tête de freiner le galop des chiffres qui se bousculent à lui rappeler, après 19 jours, 21 heures, 47 minutes et 45755 kilomètres au tour de la terre, qu’ils viennent de battre tous les records de durée et de distance de vol en ballon sans escale.

– « Doc, on l’a fait, on l’a fait…, tu te rends compte, doc, c’est fou ! »

Bertrand, dans sa combinaison argentée, pleure toujours. Appuyé à la nacelle, regardant la toile maintenant retombée sur le sable, où les noms flamboyants de leur vaisseau et du sponsor horloger y paraissent aussi dérisoires que des lettres mortes, il voudrait chanter dans cette paix incroyable, crier sa joie comme au premier jour, mais à cet instant, rien ne sort de sa gorge.

Derrière lui, du fond de la cabine qui fut leur sarcophage technologique, les voix de l’équipe au sol, qui les guidèrent jour après jour et résolurent tant de problèmes quotidiens, harcèlent la radio de bord de leur voix mêlées : « succès incroyable »… « coup fabuleux »… « Brian, Bertrand, tous les médias se battent pour le scoop de votre première interview »… « Ils veulent les deux héros en direct au téléjournal »… « le Président viendra en personne vous accueillir »… « vous êtes à la une de Paris Match »… « les enfants, on a déjà des propositions pour un autre deal »… « restez cools les mecs »…« champagne », « super », « génial »… Les mots, sortis de la bulle métallique, résonnent dans l’étendue indifférente comme au fond d’une forêt un feu d’artifice lointain ne saurait effrayer les biches qui paissent avant l’amour.

« On s’est pas dégonflé, on l’a fait… » trépigne Brian en dansant devant lui.

Mais Bertrand n’entend pas, rien de tout cela ne pénètre plus. Il pense à toutes les formules magiques, métaphores dont il a usé jusqu’à la corde dans son activité de psychothérapeute : « quand le vent souffle dans le sens de ton chemin », ne pas se rassurer avec des certitudes imaginaires, mais avancer vers l’inconnu, découvrir ses propres ressources intérieures, lâcher les routines et les automatismes, faire des loopings en aile delta pour se recentrer ». Il revoit le vers de Kipling à l’entrée de son cabinet : « le triomphe et le désastre sont des imposteurs »…

Le grand rêve à la Jules Verne : tout cela est vrai, il le pense, il l’a voulu, mais à ce moment où la trajectoire est suspendue, l’aventure immobilisée, ici près de l’oasis de la déesse mère, toutes ces phrases, ces sentences sonnent creux.

Il y a cette respirable sensation que « l’essentiel est invisible pour les yeux », qu’il existe autre chose qui porte trace de ce vol. Il devine à l’horizon, comme à travers un mirage, un autre aérostat hissé vers un vitrail au cœur du désert, une sorte de cathédrale à bâtir née du sable… Et dans cet instant suspendu, les bruits émis par la radio se confondent au fond de lui dans une sorte de symphonie de voix et de cognées, outils de tâcherons emplissant le chantier de dunes des battements d’ailes de leur labeur.

La « main invisible », si fortement ressentie au plus haut du vol, dont il n’a osé parler ni à Brian ni à personne, cette main qui l’a fait sourire, cette improbable caresse, il faudra bien pourtant qu’il se décide à en parler.

Mais peut-on encore dire ces choses-là dans ce monde posé sur la poudrière des clans, écartelé entre les bastions avachis par l’argent et les tribus dévastées par la misère ? Y a-t-il encore place pour cette main dégantée dans le fleuve nauséabond et glauque du Gange cathodique où, entre deux ablutions le repu d’occident, pèlerin immergé jusqu’au cou, s’enfonce corps et biens ?

@bertrandpiccard

Il regarde ce ballon flasque qui fut pourtant son solide et fier destrier dans les jets streams, qui jamais ne flancha, malgré les gels, les stalactites accrochés à l’enveloppe et cassés à la hache au-dessus du Sahara, les brûleurs qu’il fallait rallumer toutes les 16 secondes sous peine que le gaz vaporisé dans l’enveloppe explosât, les veilles alternées de huit heures pour le copilotage dans des journées qui, par la force de la progression vers l’est, ne duraient que vingt heures…

Il y voit, à cette heure matinale, une image pathétique et érotique de toute leur quête, de leurs luttes face aux bureaucraties, aux inerties, aux fuites de carburant qui condamnèrent la mission du premier Orbiter, aux obstacles politiques qui obligèrent Orbiter II à se poser en Birmanie, dans l’impossibilité d’avoir pu obtenir à temps les autorisations pour survoler la Chine…

Sans doute, parce qu’ils devraient faire leur voyage porté vers l’Orient, fallait-il attendre qu’une troisième marche puisse être gravie : les chiffres sont des signes qui nous livrent un peu de plénitude, mais que peu savent l’art subtil de déchiffrer.

Entrer dans l’histoire par la porte du printemps ordonne l’humilité et l’arc tendu par l’effort. Bertrand, à ce moment précis où tout en lui exulte, veut contempler, écouter.

Il sait qu’à cette discipline il faut la clôture, que s’imposent les méditatifs, ou le grand vol de l’aventure, dans quoi le pollen fécondant puisse circuler.

Essuyant ses joues humides, Bertrand vit une certitude furtive, comme le passage d’un renard dans le désert : impression d’avoir prolongé un geste issu d’une chorégraphie ancienne, d’avoir répondu au même instinctif appel, comme avant lui son père Jacques et son grand-père Auguste – électrons libres, non moulés dans le plâtre des sérails, savants touche-à-tout – impression de résonner des vibrations d’une chaîne immémoriale où Dédale, Icare, Leonardo da Vinci ou Antoine de Saint Exupéry, tant d’autres encore, utopistes, architectes de songerie, ont noué leur chant d’existence. Que ce désert soit devenu l’écrin scellant ces secrets au terme du parcours oblige celui qui l’a vécu et Bertrand sait désormais qu’il donnera « sa main » aux épousailles du vent.

– « Bertrand, eh Bertrand, secoue-toi, ils vont bientôt arriver, ça va faire un Trafalgar dans ce foutu désert, oh ! God, faut pas se dégonfler… »

Se dégonfler ? Pas le genre de sa famille, indigne d’un aérostier : il faut tenir le cap, coûte que coûte tenir la ligne, livrer… mais livrer quoi ? Bertrand s’est baissé vers le sol pour ramasser une des cordes qui soutenait le ballon.

Avec ce fil, renouer avec son père qui descendit avec son mésoscaphe dans les abysses des Mariannes où nul être humain n’était encore allé, qui dut ensuite faire du grand tourisme sous-marin pour les bourgeois mangeurs de filets de perche du lac Léman. Avec ce fil, remonter auprès de son grand-père stratosphérique pour étudier les rayons cosmiques et voir le premier, dans l’émerveillement, la courbure de la Terre.

Avec ce fil, reprendre la trace du labyrinthe abandonné par Thésée, marcher vers l’oasis de Dakhla parmi les falaises roses et le bruit des saqiyas, roues à eau en bois de palmes tirées par les bœufs, irriguant les réceptacles d’argile. Avec ce fil, gagner avant les longs couloirs glacés, le lac fertile où s’abreuvaient éléphants, buffles et autruches.

Avec le fil, entrer dans Mut de la déesse thébaine, dans le dédale des ruelles dissimulant la mosquée Ayyubid. Avec le fil, se hisser sur la madrassa et attendre dans l’ardeur du crépuscule embrasé la métamorphose vers Isis de la déesse-mère.

Avec le fil, si loin pourtant de son pays où prospèrent les assurances reines et les divas bancaires, de sa patrie où se cultive l’art des prévisions et du risque calculé, où le mot « fantaisie » ne qualifie jamais qu’un point vestimentaire, de ce pays qui n’aime pas ce qui dépasse mais qui, sans doute, fera de lui demain un héros, avec ce fil il va devoir composer une partition lisible par tous.

– « Eh, doc ! ta femme au bout du fil, tes gosses, c’est la fête là-bas, doc !… »

Finir en statue dans un square sous l’accablement inlassable des pigeons, trôner en buste dans des corridors d’académies, tourniquer en photographies sur les présentoirs des galeries pour touristes, régner aplati et ravi sur les couvertures luxueuses d’éditions à tirage limité dans les bibliothèques d’amateurs passionnés d’aviation. Finir en beauté, figé et embaumé par le suc des récompenses et des distinctions, momifié par les satisfécits.

Si près de Louxor, cette image fait sourire Bertrand. Voilà au moins ce que Piccard l’ancien sut éviter, heureux Auguste, « Tournesol » sourd aux honneurs et dur d’oreille devant les raisonnables, aujourd’hui faisant du patin à roulette auprès de Tintin et du capitaine Haddock pour des petits princes en culottes courtes : « tu auras, toi, des étoiles qui savent rire »…

– « Voilà les hélicos, doc, ils viennent nous délivrer. Godness, Toutankhamon pour un bain, un vrai bain de mousse »…

Délivrer, délivrer de quoi ? Bertrand, maintenant rit, rit de toutes ces dents, dans le bruit de plus en plus assourdissant des hélicoptères, et Brian rit avec lui en agitant les mains vers le ciel. Il sert très fort ce filin qui le retient à son rêve.

Délivrer, délivrer de quoi ? Ou alors : délivrer un message, peut-être, comme on livre son courrier. Délivrer cette part d’ange, qui en nous, nous dépouille, nous allège, nous hisse à la grande hune de l’embarcation si frêle et si houleuse qu’est chacune de nos vie : lâcher du lest, quitter son plumage, son ramage, voler de ses propres ailes…

Demain, sous le crépitement des flashes, Bertrand ne lâchera pas le fil : il évoquera l’avion solaire, son nouveau projet. On parlera, bien sûr de challenge insensé, de folie mégalomane, de rêve inutile. Et puis, en riant, il parlera de la main invisible et pendant un instant, que les commentateurs interpréteront comme de la fatigue, il fermera les yeux à l’écran du réel pour recevoir l’acquiescement d’une trace dans le ciel…

j’irai,

si tu le veux,

à ta rencontre…

Ce soir, si tu le veux,

je hisserai ma voile…

Ce soir, j’irai, si tu le veux,

aux portes de la Citadelle,

pour attendre avec toi,

l’aube sans réponse…