Courbet… nous voilà !

à propos de la rétrospective « GUSTAVE COURBET »

au Grand-Palais, Paris du 13/10/2007 au 28/01/2008

par Patrick Crispini

Le musée drugstore

Si, par décret du grand Lama, il devait m’advenir de me réincarner en « toile de maître », j’implorerais aussitôt le ciel de me rendre sourd. Sourd, histoire de ne plus esgourdir à longueur de cimaises les commentaires que ma condition d’huile ne manquerait pas d’inspirer a des hordes bruyantes et débraillées, comme ceux que j’ai pu entendre l’autre jour lors de la rétrospective Courbet au Grand Palais.

Je prierais aussi de devenir « croûte » : l’avantage des peintures du dimanche sur les chefs d’œuvres est de ne rien entendre d’autre que la satisfaction de leur auteur. Ah ! ne pas ouïr sur ma plastique les points de vue « éclairés » de ces masses déversées en troupeau, audio guidées au pas de charge en direction de la sortie, vers le saint des saints, le Graal des médiocrates : le drugstore des produits dérivés. Joconde en paillassons, Monet en cendriers, Matisse en parapluies, Botticelli en stylographes, Van Gogh en foulards, Courbet en sacs a main, Picasso en sous-tasses….

Et bientôt, voulu par les décideurs culturels et les bas calculs du Ministère des finances, le Louvre en Barnum en plein émirat, pétrodollarisé par les sultans, entre la piste de ski en plein désert et la grotte préhistorique reconstituée dans la palmeraie.

Sourd… et muet. Pour ne pas être tenté de tirer à tout ce petit monde une langue einsteinienne ou de vociférer, en cinq lettres et termes volatiles, ce que je pense de cette blablation itérative qui envahit depuis quelques années la quiétude de nos musées. J’entends déjà (si j’ose dire !) l’argument des culturofuges, jeté comme un pavé (post-soixante-huitard) dans la mare : « la Culture est à tous, et non pas a cette élite à laquelle, au nom de principes rétrogrades, vous prétendez appartenir ».

***

De l’art élitaire vers l’homo festivus

Le mot élite vient du verbe élire. Rien de plus démocratique.

« La pire des décadences n’est point celle qui naît d’un excès de raffinement dans une élite, mais de vulgarité et de la méchanceté générales », écrivait Maurice Martin du Gard.

Quant à l’historien Georges Duby, dans L’Histoire continue (1991), il note : « Je parles d’élite sans vergogne. Je tiens en effet qu’une société nivelée n’a pas de ressort. Avec infiniment de chance, elle peut jouir d’un bonheur plat, celui des Nambikwaras lorsque Lévi-Strauss les visita, un bonheur de somnolence. […] En tout cas, elle n’a plus d’histoire. Je suis donc résolument élitiste, ou élitaire, à condition, bien entendu, que les élites ne deviennent pas des castes. La mission de l’université est justement de contribuer à éviter cela en formant ces élites ».

Goethe surenchérit dans ses Maximes et réflexions :

« Il ne faut pas penser que la raison puisse devenir populaire. Les passions et les sentiments peuvent devenir populaires; mais la raison sera toujours le partage de quelques hommes d’élite ».

Raison, raffinement : ne nous leurrons pas. Ces mots, dans notre société vouée à l’ivresse hyperfestive, appartiennent désormais au rayon des vieilleries. Parlez d’effort et de quête : vous voilà d’emblée étiqueté à droite, voire à l’extrême droite. Réactionnaire et rétrograde. À mort l’homo erectus, vive l’homo festivus (je parlerai un autre jour de Philippe Muray, auteur de cette formule).

Dans un essai remarquable, Jean Clair, ancien Conservateur des Musées de France, interpelle le milieu culturel, en homme qui « connaît la musique »…

Il écrit notamment : « s’il ne s’agit que de « gérer des flux », comme règle des lux, pourquoi accepter, dans l’ordre de l’amour de l’art, subtil mélange de savoir et de foi, ce qu’on n’accepterait pas dans l’ordre de la foi ? (…) Ce « droit social » de n’être pas « exclu » ne s’accompagnerait d’aucun devoir ? » (1)

Il dit encore : « La culture est une qualité, une identité, qui unit et qui élève. Le culturel disperse, éparpille, dégrade, disqualifie, il nous fait redescendre dans le nombre, avec la pesanteur de plomb du quantitatif : les affaires culturelles, les acteurs culturels, les ingénieurs culturels, les gisements culturels, les industries culturelles… La culture, c’était, fidèle à son origine, le culte, la fondation du temple et la naissance, littéralement, de la « con/templation », la délimitation d’un lieu sacré dans l’espace et la fidélité à ce lieu. Le culturel, c’est l’exportation, le commerce, la politique des comptoirs. Il arrivait que l’on croisât des hommes de culture. On ne rencontre plus guère que des fonctionnaires culturels. » (2)

Comment dire mieux ce que nous sommes nombreux à penser tout bas ?

***

Portraits de Gustave Courbet par Etienne Carjat en 1867

Sus à Courbet

Revenons à Gustave Courbet. Entrelardé par un matin grisâtreux de novembre (le mois honni par Flaubert) dans la prospère file d’attente qui poireautait ce jour-là devant le Grand Palais, j’avais déjà compris qu’il me faudrait gagner mon Courbet à la sueur de mon front.

Après le rituel contrôle, la meute des fauves que nous étions fut lâchée dans le « temple ».

Bousculades, invectives, premières transpirations…

À peine entré dans « l’espace Courbet », j’entends une dame qui s’adresse à son vraisemblable époux : « Viens, on s’en va. C’est trop sombre comme peinture ». Plus loin, un Monsieur en tee-shirt rouge fluorescent, devant une « chasse » : « On voit qu’il n’y connaît rien en matière de gibier ». Beaucoup plus loin encore, dans l’interstice d’une alcôve habilement isolée, devant la trop fameuse « Origine du Monde », une dame encore : « Faut être malade pour peindre des sujets pareils ».

Le coup de grâce, enfin, devant l’immense Enterrement à Ornans de 1850 : « Bah, que c’est laid ! Tout est vieux et puis on voit qu’il n’a plus la foi. C’est bâclé…».

Une jeune fille : « Il est où le mort ? »

J’avise alors un visage paisible au milieu de cette meute en délire : je constate qu’il porte… des boules auriculaires !

Voilà donc le salut : le tampon auditif, si j’ose dire, hygiénique, contre la logorrhée muséale, pour pouvoir enfin contempler… en silence…

***

Retour à l’origine : Ornans et La Loue

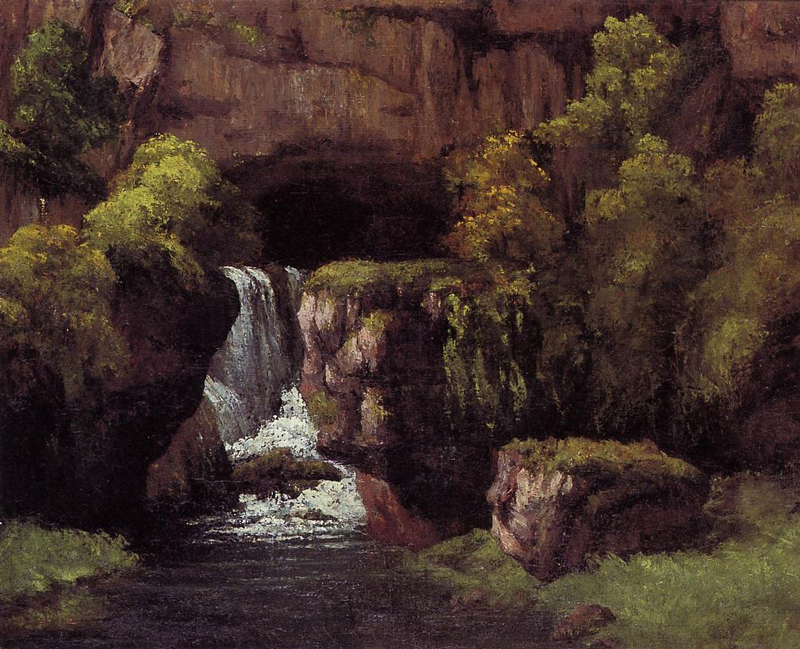

Bienheureux Courbet, qui ne connut point l’ère du marketing : dans l’austère vallée de la Loue qu’arpenta si souvent le peintre, le bavardage « cultureux » n’était pas de mise, au milieu des cascades, bruissements des grands arbres et, de temps à autre, la salve de la poudre d’un braconnier. Courbet y fuyait comme la peste les diatribes bien-pensantes des cercles parisiens. Sa peinture s’en ressent : insoumise, indocile, fière, terrienne, épaisse, généreuse, sauvage comme les « gens simples » qu’il ne cessa jamais de fréquenter et qu’il enviait.

J’encourage mes amis barboteurs à se rendre à Ornans, si proche de la ville de Besançon des Frères Lumière et de Victor Hugo, de la cité idéale imaginée par Nicolas Ledoux à Arc-et-Senans. On y ressent l’élan primitif de la nature, quelque chose d’indompté qui, de falaises, où s’insinue la rivière à peine contrainte, en forêts ancestrales, propres à la chevalerie et aux amour de Tristan et Iseult, ressemble au Paradis Perdu de Milton. Il y règne une fraîcheur qui décourage le siège et embrume tout d’une délicatesse presque maritime.

Courbet, en pèlerin du retour à la nature, y recherchait inlassablement une vérité première. Mais il savait aussi que son message profond le mettrait tôt ou tard au ban d’une société malmenée par les premiers soubresauts de l’ère industrielle tout puissante, étourdie dans la conquête de nouveaux plaisirs bourgeois.

Il savait qu’à force d’imposer les entrailles de la nature, la crudité des visages sans fard, la rébarbative et vaine théâtralité des pouvoirs religieux et temporels, de scruter sur son visage les fractures de sa propre érosion, il risquait d’être écarté du beau monde par lequel il fit ses premières armes.

Érotomane, communard, il n’aura de cesse de provoquer cette rupture, cette insoumission définitive. Courbet le savait, le sentait : la clef ultime, pour l’homme saturé, endormi dans les ors de l’aisance et des commodités, épuisé par la complexité urbaine, ne peut plus ouvrir qu’une porte accédant à un univers débarrassé des artifices et des faux semblants.

Il nous le montre dans une très grande partie de son œuvre : paysages aux ramures impénétrables, grottes sombres et béantes, cavernes porteuses de source résurgente.

Ces failles, ces cavités ne font qu’annoncer un message plus radical, plus essentiel. Après la source dans la nature, il nous conduit sans détour à affronter celle de la vie.

Dans L’Origine du Monde il pose frontalement son chevalet devant une intimité féminine nue, cadrée serré, toison à peine domestiquée méticuleusement peinte, posture lascive et obscène, disant clairement ce qui est crûment exposé : il n’y a pas de perversité à regarder en face l’origine du monde, à revenir à la source de la vie, dans une société désormais sans repères et dévoyée. Message fort, iconoclaste, qu’on dissimula aussitôt : au départ commande érotique de « connaisseur », la toile passa de mains en mains « sous le manteau » et finit dans le salon de Jacques Lacan, le célèbre psychanalyste, caché sur l’envers d’un paysage anodin, qu’il retournait de temps en temps pour des amateurs choisis.

Lâcheté d’un monde qui n’ose regarder en face « la vérité toute nue ».

Le chemin perdu

À ceux qui prétendraient n’avoir pas encore compris le lien entre ses « paysages » et ce « nu absolu », Courbet instille la même idée dans son gigantesque « Atelier » de 1855.

Au centre du tableau, sur un chevalet, une composition dévoilée représente un paysage avec une vallée.

Dans cette allégorie, le peintre désigne, avec son pinceau, le point éloigné d’une source. Seuls le modèle, une femme nue, et un enfant (quels symboles !), semblent captivés. Autour d’eux, une galerie de personnages, nantis ou pauvres, demeurent indifférents.

Le message est clair : seulement compris par la nature « toute nue » et l’enfance encore pure, le peintre montre la voie : sommes-nous capables de retrouver le chemin perdu, prêts à opérer le retour aux sources, à « l’origine du monde » ?