ALFRED HITCHCOCK : VERTIGO SOSTENUTO

par Patrick Crispini

On peut s’étonner qu’une œuvre consacrée à la relation de faits divers, à la criminologie et à la littérature policière, ait pu bénéficier d’une audience et d’un rayonnement aussi considérables. Comment, en effet, comprendre la carrière d’Alfred Hitchcock presque exclusivement échafaudée sur les miroitements pernicieux d’un genre plutôt « mineur » ?

Y aurait-il un mystère Hitchcock ? Une « clé » nous aurait-elle échappé ?

Car si le cinéaste est reconnu depuis toujours comme « le maître du suspense », cette habilité à maintenir l’attention du spectateur « en haleine » suffit-elle à expliquer les abîmes de sens et de résonances intimes vers lesquels, immanquablement, nous conduit la perception émotionnelle des films du cinéaste anglais ?

Il y a dans l’œuvre de Hitchcock – et dès ses prémices – une inspiration formelle qui se réclame d’une unité stylistique ; par ses récurrences, ses obsessions syntaxiques, ses fulgurances visuelles, ses métaphores symboliques, l’artisan a fini par dépasser le savoir-faire du technicien pour atteindre l’esthétique d’un langage immédiatement discernable, une langue propre à cette contrée de nous-mêmes qui tente d’éclairer sa nuit sur un fil, tendu comme une lame de rasoir entre rêve éveillé et cauchemar enfoui.

Ce que Hitchcock nous donne à voir, du plan d’ensemble au plan le plus rapproché, c’est la gesticulation désespérée du pauvre humain – et jusque dans ses ridicules – dans la toile d’araignée tentaculaire de la vie, jamais débarrassé des attaches à la mère, la Mère universelle, castratrice, dévastatrice, tentant d’échapper à son destin de proie en devenant à son tour, bon gré mal gré, un prédateur-victime, un tueur, avec toujours « la mort aux trousses »…

Pour mener à bien cette entreprise, Hitchcock le manipulateur utilise toutes les ficelles en sa possession : distanciation par l’humour, à laquelle l’ont prédisposé des origines britanniques très largement assumées et revendiquées, séduction par la flatterie des instincts les plus vils du spectateur (voyeurisme, veulerie, complicité de celui-ci avec « le méchant » séducteur…), fausses pistes, faux indices, faux coupables, fausses énigmes, chausse-trappes et fausses trappes…

À ce jeu d’illusionniste – qui renoue avec les origines du cinématographe ! – et l’instaure comme quasi frère d’un autre magicien de génie, Orson Welles, maître en escamotages et tours de passe-passe, Hitchcock ajoute la maestria d’un art de l’image, qui commence d’abord par une domestication rigoureuse de l’œil.

Là où se pose le cadrage hitchcockien réside le message essentiel : une ombre, un objet exagérément grossi, un détail du visage, du costume ou de la chevelure, un lien de couleurs souligné, suffisent à nous éloigner de l’apparente anecdote de l’histoire pour nous faire entrer dans des mystères plus profonds, où nous savons inconsciemment que se joue une part de chacun d’entre nous, une intimité que ce réalisateur machiavélique prend un malin plaisir à dévoiler pan par pan, à mettre à nu, crûment, et que la lame d’un couteau ou le cri déchirant d’une victime offerte finissent par ensanglanter.

Pourtant il y a peu de sang versé dans les films de Hitchcock, et le crime, à de rares exceptions près, est plus souvent suggéré que montré.

À quoi tient donc cette fascination qui nous étreint devant des images tellement démultipliées, et depuis si longtemps, sur tous les écrans des actualités et des films de séries ? Précisément, sans doute, parce qu’elles s’échappent de ce cadre, pour devenir des archétypes que la stylisation hitchcockienne porte à l’incandescence froide de l’inconscient.

Ce n’est pas pour rien que la psychanalyse a toujours été « le dada » de cet apparent bon vivant, qui n’a cessé de dissimuler ses angoisses derrière une boulimie frénétique – la nourriture est une des astuces du metteur en scène pour nous appâter – et les effets de gags qu’il préparait, pour ses apparitions fugitives, avec la minutie d’un artificier.

Les fameux caméos, ces silhouettes de lui-même qui apparaissent dans presque tous ses films, apposent à l’œuvre une signature indélébile, comme pouvait le faire un Johann-Sébastian Bach, lorsqu’il glissait, ici où là dans le contrepoint de ses partitions, les quatre lettres de son nom sous forme de notes musicales.

Ancienne pratique issue de vieux artisanats qui croyaient à l’imprégnation de l’artiste dans la matière de sa création, la « vignette » ne fait pas que l’authentifier, elle lui donne aussi son unité, par une sorte de « passage de témoin » qu’accomplit l’auteur lui-même, ce passeur éveillé qui parcourt – apparemment indifférent aux péripéties des divers scénarios qu’il traverse – l’étendue de son œuvre.

Fugitive apparition, elle se fait silhouette pour gagner, subreptice, sa part d’intemporalité.

La psychanalyse, si elle n’est pas qu’un miroir tendu à soi-même par le prisme d’une écoute, peut alors devenir le substrat propre aux formes qui élaborent le rêve éveillé. Le réalisateur donne formes aux chimères avant qu’elles ne viennent titiller à 24 images/seconde le désir rétinien du spectateur, complice volatile qu’il faut pourtant dompter pour le maintenir prisonnier, deux heures durant, dans une salle obscure.

« Je veux jouer avec le spectateur comme le chat avec la souris […] Je fais de la direction de spectateur exactement comme si je jouais de l’orgue » concède ce gros matou madré, qui connaissait tous les tuyaux du métier…

Jouer avec le spectateur, l’embobiner à son insu, sans qu’il s’en aperçoive, par la mesure hypnotique de la machine de projection, déroulant méthodiquement la pellicule, instillant goutte à goutte, dans le corps du public, un venin de doute et d’angoisse.

Et pour mieux dérouter encore la souris/spectateur, sir Alfred/le chat installe avec délectation dans les méandres de l’action ces fameux leurres qu’en Hitchcockie intérieure on nomme des McGuffins…

Ainsi tout est en place pour la corrida, ébats d’avant l’amour dont on connaît les phases du mécanisme : désir (projet), excitation (scénario), plateau (tournage), acmé (orgasme du montage), résolution (sortie du film). Hitchcock, gourmet facétieux et picador, déguste ces entremets à la petite cuillère et les savoure, gorgée par gorgée.

voir : extrait de la scène du rêve dans Spellbound, (La Maison du Dr. Edwardes) scénographiée d’après des dessins de Salvador Dali…

Dans l’assiette, sur le plateau, la dissection méthodique de l’insecte névropathe, sous le microscope de l’entomologiste, prépare les joutes dans l’arène de l’illusion, que le metteur en scène picador, avant les banderilles, se délecte à faire durer, à organiser en trompe-l’œil, avant que le scalpel du montage ne s’en empare pour des jeux encore plus vertigineux, au risque (tout aussi jouissif ?) de dépasser le budget alloué par les studios. Ce n’est donc pas pendant le tournage qu’on peut voir le maître à sa plénitude. À ce moment du processus tout est déjà visualisé, formaté, préconçu, mis en boîte mentale.

Le ballet des acteurs peut commencer : bien obéissants attendant sur leurs marques au sol, parfois volontairement abandonnés au labyrinthe d’un scénario dont ils ne comprennent rien. L’acteur est un rouage qui prend la lumière, rien de plus.

Quant à la caméra, méticuleusement chorégraphiée par le cadrage à main levée du maître – Hitchcock, sur un plateau, travaille surtout dans l’espace, il regarde peu par l’objectif de la caméra, laissant ce travail à ses chefs opérateurs – elle aussi accomplit docilement le transfert vers la pellicule qu’on lui demande et marche à la baguette.

Une prise, deux prises, quinze prises ? Le mot est trompeur : il ne s’agit pas encore de plaisir !

« Le mateur » maté par le spectateur complice : l’œil voyeur de Norman Bates dans Psycho.

Le vrai terrain de jeu du réalisateur, c’est la macération du montage.

À la géométrie et à la lumière du plateau, où a régné avec flegme sir Alfred Jeckyll, succède enfin le laboratoire de Mr. Hyde-Hitchcock !

Grâce à l’alchimie sonore du compositeur Bernard Herrmann, complice en vertiges et dissonances abyssales, le rythme, la pulsation, peu à peu, s’ajoutent aux lignes mélodiques des acteurs. Une architecture prend forme : entre l’œil intérieur initial du cinéaste et le réceptacle du regard collectif, rien ne doit plus interférer.

Chaînes de sens, figures récurrentes, entrelacs psychologiques : tout doit être prêt pour un rituel réglé comme du papier à musique !

Là réside le vrai plaisir du solitaire : cérébralisé, dégusté en gastronome…

Il suffit de se remémorer la fameuse séquence de la douche de Psycho, où un gros plan du filet de sang s’écoulant circulairement par la bonde de la baignoire trouve une coda visuelle à travers le regard vitrifié de Marion agonisante sur le carrelage blanc de la salle de bain, au terme d’un découpage de plans mitraillés au scalpel. Tuée, presque par hasard, par une « mère » absente, dont on découvrira un peu plus tard – trop tard ? – qu’elle est, depuis longtemps, vidée de tout regard, asséchée par une taxidermie improbable.

Maîtrise clinique d’une quadrature de cercle implacable.

L’enchaînement des cercles (spirales=abîmes) dans la scène de la douche de Psycho :

découpage millimétré pour une scène de 45 secondes, qui nécessita plus de 70 plans de coupe et 15 jours de tournage…

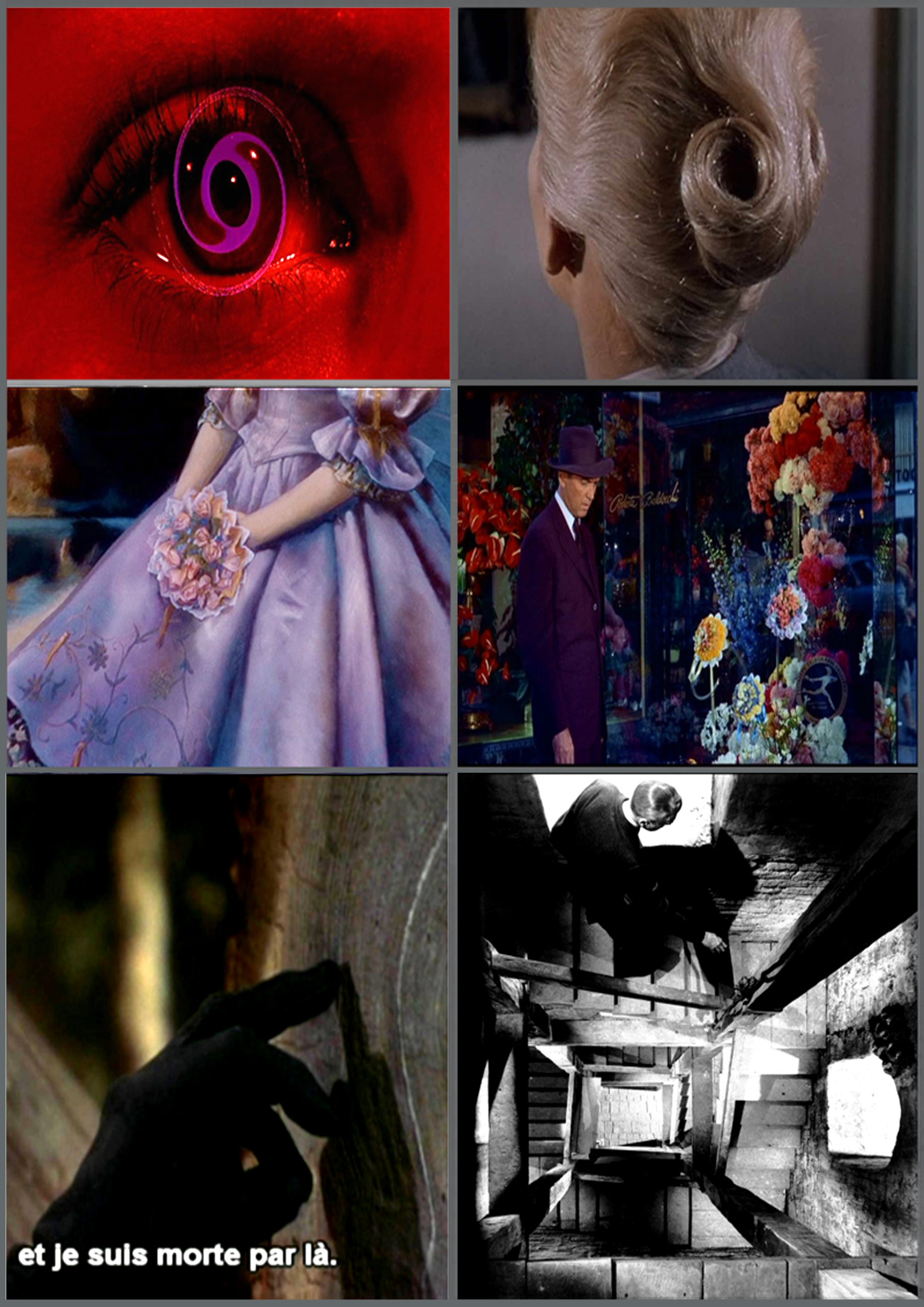

Il suffit de penser encore à l’effet de cercles colorés qui couvrent l’œil du visage dans le générique de Vertigo ; spirales qui se métamorphosent ensuite dans un bouquet de fleurs, puis dans le chignon de l’étrange Carlotta ; puis dans celui de Madeleine (Kim Novak entraînée malgré elle dans la surenchère des fameuses « blonde hitchcockienne ! ») ; puis dans les anneaux concentriques inscrits dans les troncs des immenses séquoias de la forêt, où l’héroïne tente de déchiffrer des signes ; puis dans le vertige abyssal de l’escalier du clocher de l’église, où viennent s’anéantir les destins entrecroisés.

Toute cette trajectoire onirique baignée par la musique de Herrmann citant le leitmotiv initial du désir et du regard dans l’opéra de Wagner Tristan & Isolde… Ce philtre, Hitchcock nous l’a fait boire… malgré nous, à notre insu ! Dissimulé dans les détours d’un banal road movie.

François Truffaut observait que le réalisateur « filme les scènes d’amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtres comme des scènes d’amour ». La figure du chiasme, dont parle le philosophe Merleau-Ponty – dispositif d’entrelacements qui fait coïncider le visible et l’invisible – ne trouve-t-elle pas ici une époustouflante traduction visuelle ?

Quelques spirales en abîme dans Vertigo : l’œil du générique, le chignon de Madeleine en écho à celui du portrait de Carlotta,

les bouquets de fleurs, les cercles concentriques dans la coupe du tronc du séquoia,

l’escalier du clocher en plongée avec effet vertigo…

Tant de mystères sont observés par la lorgnette d’une société confite dans le miasme des conventions, côtoyant sans le savoir une autre humanité, où l’obscurité se terre en pleine lumière. Qui aspire, comme le spectateur pris dans les rets de l’intrigue, à s’en sortir, à s’échapper vivant… des nœuds de l’intrigue !

L’univers de Hitchcock, décidément, n’est pas rose, même si sa devanture de fabrique est aimablement tapissée de bonhomie et d’humour bon enfant. L’ironie n’est-elle pas la politesse du désespoir…

La comédie humaine Hitchcock l’observe par la fenêtre d’une prison immémoriale, dont il faut s’échapper coûte que coûte.

Liberté conditionnelle qui, peut-être, se fait l’écho d’un bref séjour du petit Alfred derrière les barreaux d’une cellule d’un commissariat proche du domicile familial où son père, pour le punir d’un petit vol, l’avait envoyé muni d’un billet mentionnant sa faute. « Ton papa a dit que tu étais un méchant garçon. Voilà ce qui arrive aux méchants garçons ! » lui admoneste le policeman complice, avant de l’enfermer pour quelques minutes interminables !

Cette histoire Hitchcock la livre comme une clé, la métamorphosant sans cesse au fil des interviews et des rencontres.

Le traumatisme, source de projection(s) ? Freud accordait au concept de projection un rôle primordial dans celui du transfert.

Pas étonnant, dès lors, que le jeune garçon obèse et solitaire de Leytonstone, fils d’une mère dévote et d’un père grossiste en volailles et fruits et légumes – réminiscence morbide dans le film Frenzy, où le serial killer, qui travaille à Covent Garden, dissimule le cadavre nu de sa victime dans un sac de pommes de terre ! – tous deux catholiques, adeptes des pénitences et des châtiments corporels, élève contrit des jésuites de St Ignatius’ College à Stamford Hill, ait pris le chemin des Studios Islington, grâce à un bon brin de plume, pour y dessiner des intertitres, acceptant sans rechigner tous les boulots du job, pour finir par accéder au Graal du scénario, puis à la caméra, puis à la catharsis dans l’obscurité des salles de cinéma.

Pour cette entreprise colossale, Hitch a besoin d’un rempart et d’un bouclier, derrière lequel accomplir la métamorphose, à l’abri des regards inopportuns. Voilà qu’après tant d’abstinence et de déroutes sentimentales il ose dire son amour à Alma Reville, sa supérieure hiérarchique dans les studios – monteuse, scripte, à l’occasion scénariste – qui connaît toutes les ficelles du métier, et dont il va fabriquer l’image d’épouse et de mère modèle, de cuisinière hors pair, de collaboratrice indispensable.

Humour macabre devant le frigidaire familial pour la série TV Alfred Hitchcock presents :

Mrs Alma Hitchcock face au visage « refroidi » de son mari…

Hitchcock, l’homme d’un seul amour : les blondes sexys, dont il parsème ses films, les Grace Kelly (la préférée !), Kim Nowak, Tippi Hedren et autres animales de compagnie (« les acteurs ne sont que du bétail », dira-t-il), courtisées puis humiliées, ne figurent que des leurres, des « McGuffins » permanentées.

Ceux qui oseront transgresser le dogme, passer outre la consigne, en seront pour leurs frais : Mrs. Alma Hitchcock est devenue l’oracle de Delphes, le sas incontournable. Un avis négatif de sa part équivaut, auprès du maître, à un arrêt de mort.

Délectation et revanche du gros maladroit banlieusard, victime des apparences, prisonnier dans sa gangue sensible, pour qui le grand écran va libérer l’imaginaire, tout en faisant écran au réel.

C’est le déni de réalité, bien connu depuis Platon : « Considère maintenant […] qu’on détache l’un de ces prisonniers, qu’on le force à se dresser […] Il souffrira et l’éblouissement l’empêchera de distinguer les objets dont tout à l’heure il voyait les ombres », dit le philosophe dans L’Allégorie de la caverne… Le système hitchcockien est en place, la citadelle inexpugnable. Même le producteur Selznick, un temps séduit par l’excentrique britannique, en prend pour son grade.

Hitch connaît les rouages, et contrôle son autopromotion mieux que quiconque. La pub n’a plus de secret pour lui : de sa silhouette flasque et inesthétique, il su faire une arme, une marque de fabrique.

La projection, lentement mais sûrement, a opéré le transfert. Le prisonnier de Leytonstone est devenu le maître à danser du ballet hollywoodien. Pourtant s’échapper, encore et toujours, reste la règle. Mais par où ?

L’écran, par la télévision naissante de plus en plus omniprésente, est devenu un objet, un meuble à malices, un déboutonnoir de psychoses et de logorrhées à deux sous, un dévaloir de jeux infantilisants, un outil pour publicitaires.

Même lorsqu’il regarde le ciel Hitch ne voit que des oiseaux de mauvaises augures, des oiseaux vengeurs, des oiseaux de cauchemar….

Munie de ses inséparables (lovebirds), Melanie, l’héroïne des Oiseaux de 1963, son film le plus ébouriffant, en sait quelque chose ! Comme Alice au pays des merveilles on ne joue pas impunément dans la cour de l’école, quand on a perdu la grâce désinvolte de l’enfance…

Quant à celle des grands, croyez-en sir Alfred, ce n’est pas non plus une sinécure.

Hitchcock sur la chaise de Mrs. Bates, la mère « in absentia » de Psycho.

Un « transfert » loin d’être innocent…, pour les besoin d’une campagne de promotion avant la sortie du film…

Dans l’industrie du cinéma, ce qui intéresse surtout Hitch, c’est d’abord le défi technique, la contrainte librement consentie : ici un effet panoramique, là un travelling insensé. Dans Suspicion (Soupçon, 1941), le grand enjeu de la scène de l’escalier, où Cary Grant tient à la main un verre de lait, est de trouver le moyen de rendre ce lait suspect : va-t-il empoisonner l’héroïne du film ? L’œil d’abord, l’image prima la parola. Rien de plus innocent qu’un verre de lait (le « blanc » chez Hitchcock est toujours suspect : voir la scène psychanalytique de la neige dans Spellbound (La Maison du Dr.Edwardes, 1945)). II va mobiliser ses accessoiristes et son chef-lumière pour trouver le moyen d’éclairer ce verre de l’intérieur, afin de le rendre inquiétant. Hitchcock veut focaliser le regard du spectateur sur cet accessoire devenu luminescent, alors que la caméra suit le mouvement du personnage gravissant une à une les marches de l’escalier, entouré par quelques ombres dignes du vieux cinéma expressionniste allemand (auprès duquel il fit ses premières armes). Le résultat est saisissant et lorsque le fameux verre de lait est déposé sur la table de chevet où repose l’héroïne, le doute s’est instillé en nous comme par enchantement… Vieux procédé d’illusionniste, splendide « McGuffins », leurre amplifié dans notre imaginaire, chorégraphié de main de maître.

voir : la scène du verre de lait extrait de Suspicion (Soupçon), 1941

Même procédé dans le fameux plan de Notorious (Les Enchaînés, 1946) surplombant le grand escalier du hall d’entrée et l’arrivée des invités, pour descendre, dans une plongée vertigineuse (que l’on songe seulement à la difficulté de mettre au point un plan pareil avec les très lourdes caméras de l’époque) jusque dans la main d’Ingrid Bergman et nous montrer en gros plan la clé de la cave qu’elle vient de dérober à son malfaiteur de mari, afin de la transmettre à Cary Grant… Et Hitchcock de se régaler face à l’admiration que lui adresse François Truffaut au cours de leurs entretiens de 1962 : « Ça, c’est le langage de la caméra qui se substitue au dialogue. Dans Notorious, ce grand mouvement d’appareil dit exactement : voilà une grande réception qui se déroule dans cette maison, mais il y a un drame ici et personne ne s’en doute, et ce drame réside dans un seul fait, un petit objet : cette clef. »

voir : la scène de la clé extraite de Notorious (les Enchaînés), 1946

Le défi technique relève parfois de la bravade : dans le même Notorious, Hitch s’amuse à contourner la censure du code Hays qui ne tolérait pas de baisers de plus de trois secondes au cinéma. Pour contourner l’obstacle, il va demander aux deux sex-symbols de son film, Cary Grant et Ingrid Bergman, de dialoguer bouche contre bouche et de répéter plusieurs petits baisers de quelques secondes. Grâce à cette astuce, il pourra annoncer sans rire dans la publicité prévue pour le lancement le plus long baiser du cinéma (2 minutes 30 secondes). Pour réaliser cette prouesse, il organise une chorégraphie de la caméra infiniment complexe autour des protagonistes, qui eurent mille peine à jouer cette scène avec naturel, et dont ils gardèrent du tournage un souvenir épouvantable.

voir : la scène du baiser extraite de Notorious (les Enchaînés), 1946

N’a-t-il pas un jour voulu concevoir un film entier (The Rope, la Corde, 1948) uniquement pour relever le défi du plan-séquence intégral, chose parfaitement impossible à l’époque ? La pièce de théâtre d’origine de l’intéresse pas beaucoup – homosexualité latente, gay murder relié à un thème à la mode : la responsabilité des élites intellectuelles face à leurs propos et leur interprétation fallacieuse) – mais le huis clos lui permet d’essayer d’accomplir un tournage en continuité comme au théâtre. Plus tard, il reprendra cette contrainte obsessionnelle dans Dial M for Murder (le Crime était presque parfait, 1954) ou Rear Window ( Fenêtre sur cour, 1954). Arriver à rendre l’illusion du mouvement dans un cadre volontairement restreint.

Dans la Corde, le rôle principal est tenu par l’unique caméra et ses mouvements pré-dessinés dans le décor. Les comédiens (James Stewart, John Dall, Farley Granger…) vont devoir assujettir leur jeu à cette contrainte et savoir leur texte et leurs déplacements par cœur, dans un studio dont les décors posés sur vérins s’escamotent dans tous les sens, poussés par les accessoiristes pour permettre à l’énorme caméra technicolor trichrome posée sur un chariot travelling de réaliser ses plans (plans d’ensemble, gros plans sur les visages ou sur les objets (corde, verre à pied, pistolet, chapeau, revolver, porte-cigarettes), et d’accomplir son parcours et ses rotations avec tout son appareil de câbles sans être gêné par les murs et les objets disposés dans le champ. Mais, et c’est là le défi suprême, il faut que tous ces péripéties techniques soient invisibles, totalement dissimulées au spectateur…

Le plan-séquence rêvé par Hitchcock va s’avérer impossible pour des raisons techniques : à l’époque on ne peut pas tourner d’une traite des séquences de plus de 10 minutes, car il faut changer les bobines régulièrement.

voir : une scène du film The Rope (la Corde, 1948) avec la musique répétitive des Mouvements perpétuels de Francis Poulenc

et le battement du métronome qui contribue à créer le sentiment de malaise et d’énervement…

Hitch doit se résoudre à faire des raccords un peu grossiers en zoomant en noir sur le dos d’un acteur ou d’un meuble. Tous les déplacements de cet étrange ballet (caméra, acteurs, techniciens) doivent être millimétrés. Hitchcock fait répéter ses acteurs, puis tourne le lendemain dans la foulée. Il faut aussi que les couleurs du panorama de New York, qui constitue la toile de fond du décor, évoluent au fur et à mesure de l’action, qui commence avec la lumière d’une fin de journée, jusqu’au crépuscule et à la nuit tombée…

Pendant que la caméra tourne et avance avec le réalisateur et les techniciens agglutinés autour du monstre, un assistant indique avec une baguette le point suivant vers laquelle elle doit se diriger. Tous ses déplacements sont affichés sur un tableau noir et les repères numérotés collés au sol… Alors qu’en moyenne un film comporte entre quatre cents et six cents plans , la Corde,en définitive, n’en comportera que onze. Immense effort qui mis à plat toute l’équipe du plateau et épuisa des acteurs peu habitués à ce genre de contraintes.

Plus tard, Hitchcock déclarera que c’était là son « film le plus excitant », mais que l’exercice n’en valait pas la chandelle : pour les spectateurs, en effet, toute cette grammaire cinématographique demeurait étrangère et seuls quelques regards exercés perçurent à quel point ce film assez moyen représentait un véritable exploit pour connaisseur.

Les mêmes apprécieront la petite touche humoristique du maître : comme dans Lifeboat où, se trouvant dans l’incapacité d’être physiquement dans l’action du film, il apparaît sous la forme d’une publicité dans un journal pour un régime amaigrissant nommé Reduco, il reprend ici l’astuce pour son caméo qui, selon son habitude, signe son film : dans la toile de fond du décor sa silhouette apparaît à la 55e minute sous la forme d’un néon rouge clignotant qui forme le logo de la même marque de régime…

extrait du making of de The Rope (La Corde, 1948) © Universal Home cinema 2000

Sadisme face à l’objet-acteur, (n’a-t-il pas dit que « les acteurs devraient être traités comme du bétail ») fétichisme de l’objet, Hitchcock use et utilise des artifices pour nous mener par le bout du nez. Comme Méliès au début du cinématographe, qui fut d’abord un art forain, il aime faire illusion, mais comme tout illusionniste, il n’apprécie pas de livrer ses trucs, qu’on entrât dans son système : les analyses, les réflexions sur sa méthode, le maître du 7e art les balayait d’un revers de la main ou d’une pichenette d’humour anglais : il n’y a pas de secret dans mon cinéma, tout est dans la maîtrise technique, dans l’organisation des éléments, dans la préparation, dans le story board… et dans le sacro-saint montage final !

Le reste ne vous regarde pas : n’entre pas dans ma cuisine qui veut…

Car, assure-t-il, tout est montré, nous avons toutes les cartes en main : « tout ce qui est dit et non montré est perdu pour le spectateur ».

Dès le générique – toujours minutieusement travaillé (voir les mémorables collaborations avec Saul Bass, dont les graphismes striés, dans un mouvement synchronisé avec la musique de Bernard Herrmann) – des indices visuels nous révèlent une grande part de la solution de l’énigme en imprimant dans la rétine du voyeur-spectateur les empreintes formelles dont le film qui va suivre est l’écho sémantique. L’œil du visage de la femme que l’on voit en gros plan dans le générique de Vertigo, qui regarde à droite puis à gauche, ne nous indique-t-il pas déjà que l’histoire qui va suivre est fondée sur le thème du double, d’une mystification féminine ?

« Je ne suis qu’un montreur d’images » aimait à dire ce mystificateur bon teint. Monteur, montreur… ou sacré menteur ?

Sono un gran’ bugiardo (je suis un grand menteur !), disait Federico Fellini, un autre illusionniste…

Hitchcock, lui, a toujours préféré se réfugier derrière les volutes de ses chers cigares. On est anglais ou on ne l’est pas ! Isn’t it ?

Hitchcock’s vanity…