Le Geste du Chef d’Orchestre

par Patrick Crispini

L’homme de génie est celui qui m’en donne.

Paul Valéry, in Mauvaises pensées et autres

J’appelle chef la personnalité porteuse d’une volonté suffisamment forte et cohérente pour emporter l’adhésion d’autres être humains et pour insuffler une vision à laquelle ceux-ci puissent collaborer sans jamais annihiler leur propre capacité individuelle. Une sorte de fécondation par pollinisation…

Dans cet état d’esprit le vrai leader représente un guide qui n’a pas besoin de taper sur la table pour diriger.

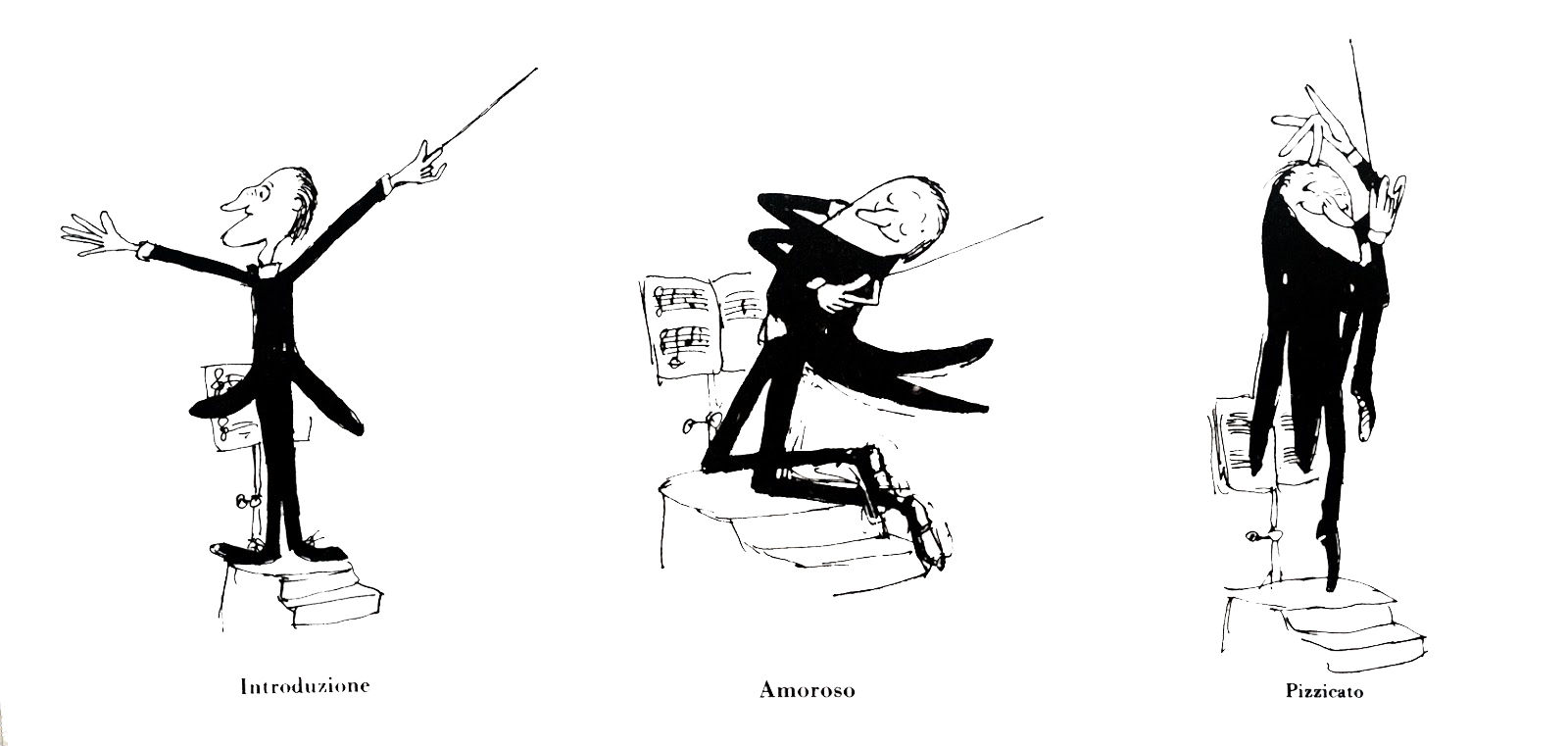

Ainsi du chef d’orchestre : celui dont le geste traduit la cohérence d’une vision intérieure (expression dans l’espace d’une architecture, d’un plan, de proportions maîtrisées…) sera toujours suivi, quelle que soit sa valeur technique ou esthétique (je pense, à cet instant, à mon bon maître Carlo-Maria Giulini, dont la gestuelle n’était pas toujours très éloquente, mais dont la force intérieure et spirituelle subjuguait les musiciens, malgré les approximations du geste). En revanche le gesticulateur gestionnaire de l’instant, sémaphore ostensible et despote, pourra régner un moment, mais ne créera jamais qu’une adhésion contrainte et forcée, académique et stérile, incapable de donner naissance à un beau son, à une fusion harmonieuse des timbres.

Car la recherche du beau son ne dépend pas seulement de la mise en place des éléments, de la précision technique, du professionnalisme. L’envie des interprètes instrumentistes de contribuer individuellement à la fusion collective des timbres, à l’ébauche d’une couleur propre à l’ensemble, clairement décelable par l’auditeur, à rechercher une palette sonore accordée au langage à la forme, au style de l’œuvre interprétée, au langage particulier du compositeur, dépend pour beaucoup du charisme, de l’exigeante attention du chef d’orchestre à préserver et maintenir cette identité essentielle.

Un son qui ne serait que l’expression factuelle d’un savoir-faire, même parfaitement maîtrisé, ne créerait que des cellules mortes, une chair orchestrale momifiée, vitrifiée. Cette sorte de perfection stérile se perçoit parfaitement : on entend quelque chose de totalement contrôlé, mais on ne ressent rien. Voir tant de productions à la chaîne, dont notre époque éprise de technicité se délecte, à défaut d’autre chose.

Oui, autre chose. Qui ne démontre pas seulement, mais qui éclaire, par sa propre densité.

Le marin demande au phare de l’éclairer, de lui montrer la route. Pas de naviguer à sa place. Le phare est un maître de route, comme le leader un guide de savoir-faire.

Que le chef médite cette simple vérité : s’il a toujours besoin des autres, les autres n’ont pas toujours besoin de lui […]. Il ne devient vraiment indispensable que lorsque que son geste rencontre la matière sonore de l’œuvre et qu’il en devient l’agent-architecte de la métamorphose

***

On voit par là que le rôle de l’interprète exécutant demeure capital dans l’élaboration d’un univers musical coloré.

Il en est de même dans la pratique du chef d’orchestre, dont une des raisons d’être, en dehors de la mise en place de la structure musicale issue de la partition, consiste à travailler la texture même du son collectif, à essayer de réaliser la fusion des divers timbres instrumentaux dans une couleur propre à telle ou telle formation orchestrale.

Il y a peu, dans une époque où les échanges entre musiciens et ensembles demeuraient moins interconnectés qu’aujourd’hui, on pouvait encore aisément distinguer des particularismes nationaux de timbres propres à tel ou tel orchestre, dont la couleur était volontiers qualifiée de spécifiquement française, germanique, anglo-saxonne ou méditerranéenne selon les cas.

Une empreinte sonore, en quelque sorte, qui faisait la fierté des grands maestros de la baguette !

Ainsi pouvait-on trouver les berlinois excellents dans Brahms, mais décevants avec Debussy, Charles Münch, Ernest Ansermet ou Pierre Monteux adulés dans la musique française, mais un peu méprisés dans le répertoire allemand…

Confirmant les diatribes sans fin d’experts, on rencontrait partout des amateurs éclairés qui prétendaient, à juste titre, être capables de déterminer à l’aveugle, dès les premières mesures d’une œuvre enregistrée, quel était l’orchestre qui l’interprète ou le chef qui la dirige…

À vrai dire tout cela n’est pas seulement dû à des réflexes de chauvinisme national ou de compétitions d’excellence, mais bien à un ensemble de facteurs extrêmement objectifs, englobant autant les questions liées à l’organologie, à la facture instrumentale, qu’à des considérations d’interprétation, de phrasés, de nuances, traduites dans un certain éclairage particulier.

L’orchestre, en effet, est composé de familles d’instruments (vents, bois, cuivres, percussions, les claviers en font partie !), dont les caractéristiques d’émission sonore dépendent pour beaucoup de la qualité d’anches, de textures de bois et de vernis ou de spécificités liées à la facture instrumentale : on trouve, par exemple, un basson français et un fagott allemand, dont les caractéristiques de timbre et de jeu sont très différentes.

Il en est de même pour le hautbois, certaines flûtes, les cuivres et même pour certaines peaux utilisées pour les instruments de percussion !

Un monde sonore diffus qu’il faut rassembler dans une seule dynamique de timbres, et dont l’équilibre final dépend encore des conditions d’acoustique du lieu où l’œuvre est présentée.

L’art du chef d’orchestre

Gravitant autour de la recherche de couleurs de timbres « travaillés » dans une optique de transparence ou d’opacité, liés au style et aux caractéristiques propres à un compositeur et à une époque donnés, l’art du chef d’orchestre consiste donc à tenter de fusionner entre eux ces différents paramètres et à les mettre en cohérence avec le message esthétique, philosophique ou métaphysique contenu dans l’œuvre jouée.

Ce travail long et patient qui, répétons-le, ne dépend pas seulement d’une plus ou moins bonne mise en place, réclame un compagnonnage durable du leader avec son groupe, une forme d’osmose fondée sur d’imperceptibles détails, de rapports de force autant musicaux que psychologiques qui, à force de patine, finissent dissimuler les coutures, les jointures et donner cette impression d’équilibre, de sur mesure, de proportions idéales qui, seules, peuvent ravir l’oreille exigeante.

S’ajoute à ces facteurs déjà complexes l’intégration des paramètres d’acoustique spécifiques au lieu où l’œuvre est jouée, notamment la clarté d’émission du son, sa durée, sa réverbération, la volonté ou non de rendre les différents plans sonores très lisibles, ou nappés d’un certain flou propice à une plus grande flottaison sonore.

Dans ce bel artisanat, il y a aussi le facteur suprême propre à la musique : rien de ce qui est entendu n’est fixé, tout ce qui perdure est impermanent. Ainsi l’acte musical reste, par définition, unique et non reproductible. Autant de concerts d’une œuvre, autant de variantes sensibles. Le public qui vient communier à une interprétation vivante, vécue en direct, participe à un rituel non mécanisé, à quelque chose dont il est lui-même l’acteur d’un soir (on sait comment la nature de disponibilité d’un public donné peut influer sur toute la matière sonore d’un concert !).

***

Le leader doit rechercher le beau son dans son entreprise, une vibration commune à partir d’un diapason qui s’impose de lui-même.

Le produit, même le plus modeste, peut ainsi devenir la partie visible et sensible du travail préalable, son expression rayonnante, le label de qualité tant recherché aujourd’hui.

Là encore la musique, comme toujours, nous donne les clés essentielles : on y parle de tempérament, d’harmonie, d’ensemble, de partition…, tous termes transposables dans le monde de l’entreprise.

Arturo Toscanini disait : « Il y a deux sortes de chefs d’orchestre : ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition ».

L’entreprise est un orchestre qui travaille sur une ou des partitions.

Derrière l’œuvre une idée créatrice, un brevet, un concept, comme on dit aujourd’hui (la composition, le compositeur). À chaque pupitre, des instrumentistes, chacun maître d’une parcelle de l’ensemble, capable de relayer et exécuter la commande.

L’instrumentiste n’est pas un esclave jouant, mais une conscience d’un savoir-faire inspiré, porté par le geste du leader, chef d’orchestre.

Même lors d’une production mécanique et automatisée, le chef devrait penser : souplesse, beauté et harmonie.

Maurice Ravel nous en donne une merveilleuse leçon dans son Boléro : musique volontairement réduite à sa fonction la plus élémentaire (un seul thème inlassablement répété, une seule tonalité blanche de do majeur (sauf un court emprunt en mi bémol), un seul rythme mécanique, une seule nuance, un immense et tragique crescendo linéaire)…

Bref, une sorte de transposition sonore d’un univers de fabrication industrielle mécanisée (Ravel adorait la mécanique complexe des horloges), qui court à son explosion finale.

Défi provocateur l’enseignement de cette œuvre magistrale demeure d’une clarté aveuglante, comme le relève Jean-Marie Le Clézio dans Ritournelle de la faim : « Le Boléro n’est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l’histoire d’une colère, d’une faim. Quand il s’achève dans la violence, le silence qui s’ensuit est terrible pour les survivants étourdis ».

Le Boléro, dans son automatisation forcenée, rejette le chef d’orchestre, le leader, qui devient à son tour un jouet mécanique. Ravel, avec une ironie mordante (et aussi pour le plaisir de régler quelques comptes avec certains chefs trop envahissants dans sa musique !), nous rappelle à une vérité existentielle : une musique aussi belle soit-elle, aussi séduisante soit-elle, dirigée par une marionnette dépossédée d’une volonté créatrice, dépourvue de valeurs humaines partagées, fonce droit dans le mur !

Dans la Valse, œuvre prémonitoire d’un monde raffiné en décomposition, Ravel, dans une pulsation infernale à trois temps, nous projetait déjà vers des ténèbres inéluctables.

Dans le Boléro, la danse, diaboliquement séductrice, devient entreprise de mort : une corrida sans issue, dont le lieu de mise à mort est l’arène ensanglantée du monde.

Notre époque, saturée par le productivisme aveugle, alimentant un consumérisme éperdu sur une planète elle-même à bout de souffle, pendant que des fortunes indécentes, amassées par des dirigeants sans scrupules et des nouveaux riches obscènes, continuent à tournoyer et boursicoter dans une valse éperdue, sous les regards de plus en plus haineux d’un pauvre monde abandonné à sa lutte pour la survie, désemparé de repères, ne devrait-elle pas y réfléchir à deux fois avant de continuer sa course folle vers l’abîme ? […]