Monet Debussy Ravel… l’Espace d’un Reflet

entre le motif et moi : une enfance retrouvée

essai de Patrick Crispini

Claude Monet dans son jardin à Giverny en 1880

Peignez, peignez toujours, jusqu’à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur

et mon cœur est heureux.

Georges Clemenceau à Claude Monet

De la palette au jardin

Plus le temps passe, plus l’artiste mûrit ; désormais ses toiles ne semblent accepter les conventions du paysage que pour mieux les confondre en une quête immanente de la lumière.

« Il faut capter la lumière et la jeter directement sur la toile » : ainsi parle le peintre.

L’espace d’un reflet

Giverny : Claude Monet, comme toujours, est pressé.

L’espace d’un reflet, la peinture n’attend pas.

Furieusement (c’est le mot qui lui convient) il a convoqué autour de lui une petite armée de terrassiers, de jardiniers, de femmes en cuisine, d’enfants porteurs d’arrosoirs, pour tenter de faire surgir le temple profane qu’il porte en lui depuis longtemps. Un espace, récepteur de lumière, un jardin conçu comme une palette de peintre : les végétaux y remplaceraient les tubes de couleurs et peu à peu s’entremêleraient, se confondraient.

Pendant que les bourgeois de son âge badinent dans les alcôves de la 3e République ou boursicotent sur les aciers et minerais, il a décidé, lui, de dépenser sa fortune nouvelle dans l’éphémère horticole, les semis, les promesses d’éclosions. Tel un moine consacrant sa clôture, il entreprend l’ébauche d’un jardin à la mesure de sa quête.

Levé à l’aube, couché avec les poules, il a réglé sa nouvelle vie comme du papier à musique.

Il tire des plans, orchestre sa symphonie végétale, détourne le cours d’eau pour pouvoir tendre un miroir vers la mobilité du ciel. Plus tard, ne va-t-il pas, lui, l’amateur de belles automobiles, jusqu’à faire goudronner la petite route en contrebas de la maison (fantaisie onéreuse pour l’époque !), pour que le passage des véhicules qui empruntent ce médiastin séparant en deux le poumon du jardin ne vienne plus empoussiérer ses haies de fleurs…

Tel le compositeur ordonnant sa partition musicale, il installe ses allées comme des portées sur lesquelles se composent peu à peu les notes de couleurs. Devenus pupitres d’un orchestre de lumière, les buissons des haies, des treilles y rassemblent des timbres de corolles, de pétales…

Pressé, furieusement actif : pour donner l’élan, il n’hésite pas à mettre la main à la pâte.

On peut le voir des heures durant soulever les mottes, planter, transplanter ou convoyer les espèces qu’il ne cesse de rechercher et de commander.

Travaux somptuaires : « merveilleux » s’exclament les premiers visiteurs, triés sur le volet.

« Absurde caprice d’un artiste un peu dépassé » murmurent les gazettes.

Son domaine prend corps : comme le concert qui marque avec la complicité de l’auditeur un moment unique, non reproductible, le jardin devient le lieu géométrique des noces du ciel avec l’éphémère de la nature.

***

Furieusement libre

Il est au milieu de sa vie (il a exactement 43 ans lorsqu’il s’installe à Giverny) : l’œuvre qui reste à accomplir est immense, puisqu’elle ne peut s’achever. Comment tenter de « rendre » la mobilité fugitive du moment, avec pour seul soutien des pinceaux et des couleurs ?

Et puis ce repli dans le bocage normand l’arrange : il sait depuis longtemps, depuis son école buissonnière au Havre, qu’il est bien plus à l’aise dans le plein air des allées, même par temps de crachin, que dans les dédales mondains des « salons » qu’il exècre, dans ces cellules d’ateliers et les cercles où sa gaucherie, son impétuosité, toujours l’ont marqué comme désespérément provincial aux yeux des beaux esprits de la capitale.

Les plaisirs de la dialectique, de la diatribe où ses pairs aiment à acérer leurs traits, très peu pour lui.

Étant né « furieux », il a tendance à s’emporter. Le verbe l’ennuie. Il y a belle lurette que refaire le monde à la terrasse du café Guerbois, rue des Batignolles, ne l’amuse plus.

Le voilà hors jeu(x), loin des salons et dans l’atelier, presque hors cadre.

Furieusement libre…

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le tableau de Fantin-Latour : un atelier d’artiste au Batignolles, peint aux alentours de 1870. L’atelier est celui de Manet. Autour de lui en train de peindre on voit, debout à gauche, le peintre Otto Schölderer, Zacharie Astruc assis (artiste et critique d’art), Auguste Renoir, debout de trois-quarts avec un chapeau sombre. À sa droite le romancier Émile Zola et le musicien Edmond Maître, puis le peintre Frédéric Bazille (de profil, très grand). Monet est à l’écart, presque hors champ, le regard tourné vers le spectateur.

Henri Fantin-Latour (1836-1904) : un atelier aux Batignolles, 1870 © Musée d’Orsay, Paris

Ce visage un peu ébouriffé, hors de l’action, telle la malicieuse dédicace qui dissimulait l’autoportrait du peintre dans les fresques de la Renaissance, ne manifeste-t-il pas l’aveu d’indépendance d’un artiste, perçu par Fantin-Latour, face à la suprématie d’un Manet ?

Une distance, aussi, face à la presque homonymie, qu’il conjurera un peu plus tard, comme une provocation, en livrant, après celui de Manet, un immense « Déjeuner sur l’herbe », délibérément dégagé de la peinture d’atelier pour le plein air.

Monet, toujours malicieux, dans un article du 29 novembre 1900 accordé au journal Le Temps, se souviendra de l’épisode qui l’opposa à Édouard Manet :

« Un soir que je m’étais arrêté dans la rue, au milieu d’une troupe de badauds, pour entendre ce qu’on disait de moi, je vois arriver Manet avec deux ou trois de ses amis. Le groupe s’arrête, regarde, et Manet, haussant les épaules, s’écrie dédaigneusement : « Voyez-vous ce jeune homme qui veut faire du plein air ? Comme si les anciens y avaient jamais songé ! » Manet avait d’ailleurs contre moi une vieille dent. Au Salon de 1866, le jour du vernissage, il avait été accueilli, dès l’entrée par des acclamations. « Excellent, mon cher, ton tableau ! »

Et des poignées de main, des bravos, des félicitations. Manet, comme vous pouvez le penser, exultait. Quelle ne fut pas sa surprise quand il s’aperçut que la toile dont on le félicitait était de moi. C’était la Femme en vert. Et le malheur avait voulu que, s’esquivant, il tombât sur un groupe dont Bazille et moi nous étions. « Comment va ? lui dit un des nôtres.

– Ah ! mon cher, c’est dégoûtant, je suis furieux. On ne me fait compliment que d’un tableau qui n’est pas de moi. C’est à croire à une mystification ». Quand Astruc, le lendemain, lui apprit que son mécontentement s’était exhalé devant l’auteur même du tableau et qu’il lui proposa de me présenter à lui, Manet, d’un grand geste, refusa. Il me gardait rancune du tour que je lui avais joué sans le savoir. Une seule fois on l’avait félicité d’un coup de maître et ce coup de maître avait été frappé par un autre. Quelle amertume pour une sensibilité à vif comme la sienne ».

Edouard Manet [1832-1883], Le déjeuner sur l’herbe, 1863, Huile sur toile, © RMN, Musée d’Orsay, Paris

Rejetée par le jury du Salon de 1863, cette œuvre est exposée par Manet sous le titre Le Bain au « Salon des Refusés » accordé cette année là par Napoléon III. Elle en constitua la principale attraction, objet de moqueries et source de scandale.

Claude Monet [1840-1926], Le déjeuner sur l’herbe, 1865-1866, Huile sur toile, © Musée d’Orsay

Deux fragments conservés au musée d’Orsay, constituent les seuls vestiges du monumental Déjeuner sur l’herbe de Monet. Commencée au printemps 1865, l’œuvre mesurait plus de quatre mètres sur six et devait constituer un hommage mais aussi un défi à l’égard de Manet, dont le tableau du même titre avait été l’objet des sarcasmes du public et des critiques lors de son exposition au Salon des Refusés en 1863. Mais le projet fut abandonné en 1866, juste avant l’inauguration du Salon auquel Monet le destinait.

***

La mort du cadre

Hors champ, loin des urbanités et des mondanités, pour mieux pouvoir aller à travers champs…

De hautes luttes, lui, le rebelle, l’irréductible (« j’étais un indiscipliné de naissance » dira-t-il plus tard) a fini par déserter les prés carrés de l’art pour un terreau plus fertile.

Hors cadre : d’ailleurs « le cadre » n’est plus son affaire. Ses ultimes chefs-d’œuvre ne le repousseront-ils pas ?

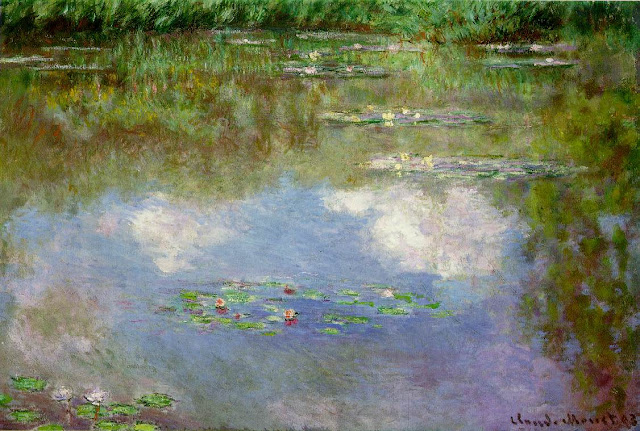

Comment mettre une limite autour des grands panneaux des Nymphéas, comment cerner cette profondeur aux transparences métaphysiques, où seule la chorégraphie impondérable du reflet est la règle et le motif ?

« L’essentiel du motif est le miroir d’eau dont l’aspect s’altère à chaque moment, à cause des lambeaux de ciel qui s’y reflètent et qui lui donnent sa lumière et son mouvement ».

Désormais le motif essentiel du peintre, « l’essentiel du motif », c’est le plan d’eau réceptacle des mobilités incessantes du ciel, objet de sa quête picturale…

Ce que poursuit le regard, ce qu’épouse le pinceau, ce qui repousse le dictat du cadre, c’est le mouvement, vécu à chaque instant, des noces jamais achevées entre « le fugitif », qui s’échappe déjà, et la peinture qui s’efforce de le rendre.

« Je veux peindre l’air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau. La beauté de l’air où ils sont, et ce n’est rien d’autre que l’impossible ».

Geste de l’artiste tendu vers l’impossible ; acte fondateur d’une raison de peindre, mieux que le réel, l’inconnu au cœur des apparences.

« Tandis que vous cherchez philosophiquement le monde en soi, j’exerce simplement mon effort sur un maximum d’apparences, en étroites corrélation avec des réalités inconnues ».

De cette voie Monet ne se laisse plus dérouter. Dès les premiers tâtonnements jusqu’à l’aveuglement final, il a pressenti qu’elle réclamait de lui un lieu bien circonscrit, une clôture pour une prière quotidienne, agnostique sûrement, panthéiste peut-être.

Giverny est devenu le cadre librement consenti qui va libérer du sien la toile encore prisonnière.

Après Monet, tout le vingtième siècle va s’engouffrer dans la brèche. De Picasso à Soulage jamais plus le cadre autour du tableau ne paraîtra naturel, évident.

Jean Cocteau, offusqué par ceux que l’on choisit pour une exposition de ses œuvres, s’exclamera : « je ne veux pas qu’on étouffe ma peinture ».

C’est un fait : la peinture, comme la société bourgeoise emprisonnée dans des intérieurs surencombrés de velours et d’objets, « étouffe » encore dans les salons.

Elle ne respire plus que pour la galerie…

Van Gogh, Cézanne, accablés, ont pris la clé des champs, Gauguin le grand large. Pour Monet, l’indiscipliné, c’est la poudre d’escampette : le plein air !

***

La beauté à l’air libre

Baudelaire, dans ses chroniques des Salons, mais aussi dans son poème Correspondances, serti dans l’écrin du recueil des Fleurs du mal, avait annoncé une nouvelle ère où tous les sens vibreraient en communion d’essences et d’âmes :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

– Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

La Nature est le temple où désormais se recueille le sacré, dévêtu de ses fastes et solennités.

Il faut, à l’air libre où résident les choses, aller saisir la beauté libre comme l’air !

***

La musique ne réclame pas autre chose.

Après le corset de l’opera seria et « le grand air » romantique, elle aussi réclame l’air libre !

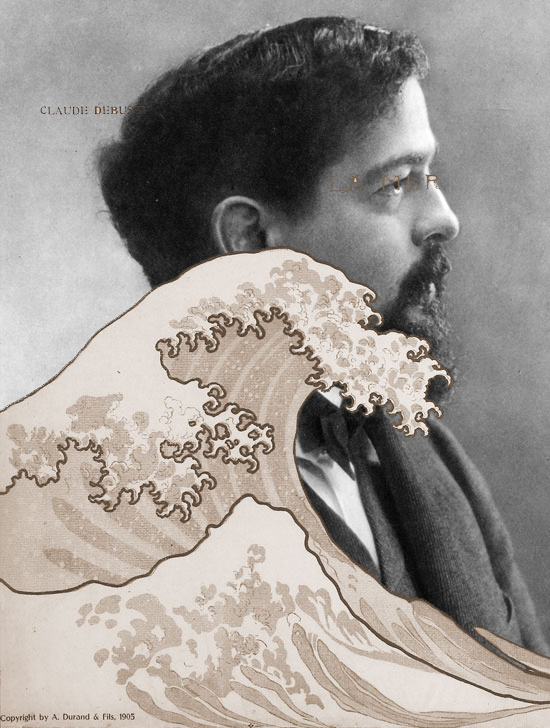

Claude Debussy, en même temps que Monet, en est convaincu :

« J’entrevois la possibilité d’une musique construite spécialement pour le plein air, toute en grandes lignes, en hardiesses vocales et instrumentales, qui joueraient dans l’air libre et planeraient joyeusement sur la cime des arbres. Telle succession harmonique paraissant anormale dans le renfermé d’une salle de concert prendrait certainement sa juste valeur en plein air ; peut-être trouverait-on là le moyen de faire disparaître ces petites manies de forme et de tonalité trop précises qui encombrent si maladroitement la musique ? »

Claude Debussy, in La Revue blanche du 1er juin 1901

Tuer dans l’œuf les « petites manies de forme » tellement au goût des cénacles, fuir les « petites histoires sonores », ne plus aller que vers un art clair, transparent et lumineux.

« Quand vous assistez à cette féerie quotidienne qu’est la mort du soleil, avez-vous jamais eu la pensée d’applaudir ? Vous m’avouerez que c’est pourtant d’un développement un peu plus imprévu que toutes vos petites histoires sonores ? »

Claude Debussy, La Revue blanche du 1er juillet 1901

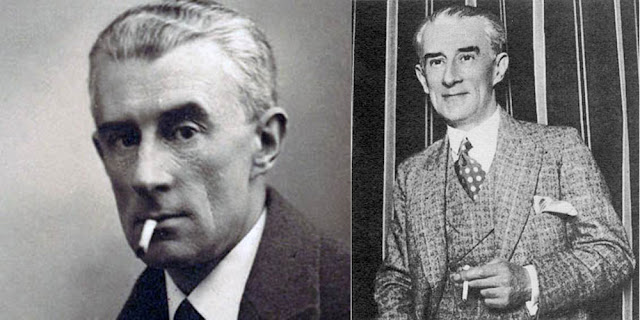

Debussy à Pourville (Normandie), où il séjourna avec Emma Bardac d’août à octobre 1904 © Centre Debussy

On croirait entendre Monet : « Il faut capter la lumière et la jeter directement sur la toile ».

Et pour enfoncer tout-à-fait le clou, le musicien du Prélude à l’après-midi d’un faune ajoute :

« Les musiciens n’écoutent que la musique écrite par des mains adroites ; jamais celle qui est inscrite dans la nature. Voir le jour se lever est plus utile que d’entendre la Symphonie pastorale ». (ibid)

Il faut dire qu’après le mage Richard Wagner, il n’y a plus guère d’autre issue que de briser le jouet tonal (les Viennois vont s’y employer) ou d’épaissir encore davantage une pâte sonore saturée.

Pour renaître à la liberté nouvelle Debussy, comme Monet, a adopté la révolte paisible.

Il précise clairement les règles du jeu : « Je voulais à la musique une liberté qu’elle contient peut-être plus que n’importe quel art, n’étant pas bornée à une reproduction plus ou moins exacte de la nature, mais aux correspondances mystérieuses entre la Nature et l’Imagination ».

***

Entre le motif et moi

Nous y voilà. Monet n’avait-t-il pas déclaré : « Le motif est quelque chose de secondaire, ce que je veux reproduire, c’est ce qu’il y a entre le motif et moi ».

Ce qu’il y a « entre le motif et moi » ne se trouve-t-il pas précisément dans l’espace « entre la Nature et l’Imagination » dont parle le musicien, un intervalle débarrassé des pollutions rhétoriques, des logorrhées théoriciennes ?

Monet : « J’ai toujours eu horreur des théories. Je n’ai que le mérite d’avoir peint directement, devant la nature, en cherchant à rendre mes impressions devant les effets les plus fugitifs, entre l’effusion offerte de la Nature ».

Voilà l’espace tant recherché, fécondé par la Nature (notée avec un grand N par les deux Claude), par l’émotion issue des impressions reçues, lieu improbable, territoire de l’imagination, « site invraisemblable », selon Debussy.

« La musique a seule le pouvoir d’évoquer à son gré les sites invraisemblables, le monde indubitable et chimérique qui travaille secrètement à la poésie mystérieuse des nuits, à ces mille bruits anonymes que font les feuilles caressées par les rayons de la lune ».

C’est donc bien « entre le motif et moi » qu’il faut retourner traquer le pollen de l’Imagination (avec un grand I sous la plume du musicien), dans une sorte de désordre issu du délice initial, de la nature non domestiquée.

***

Baudelaire, dans son Salon de 1846, décelait dans cette nouvelle aspiration de l’art une forme de spiritualité :

« Qui dit romantisme dit art moderne – c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts. »

De la spiritualité au mystère, il n’y a qu’un pas.

L’imaginaire n’a-t-il pas pour raison d’être d’aller sonder la profondeur issue de l’invisible ?

« Il n’y a plus imitation directe mais transposition sentimentale de ce qui est « invisible » dans la nature. Rend-on le mystère d’une forêt en mesurant la hauteur des arbres ? Et n’est-ce pas plutôt sa profondeur insondable qui déclenche l’imagination ? »

Claude Debussy, in Gil Blas, 16 février 1903

Profondeur insondable rejoignant la profondeur de champ.

Le peintre s’est éloigné de la toile et cligne de l’œil pour mieux « saisir ».

Le spectateur, à son tour, devra faire de même.

Prendre du recul pour mieux comprendre.

Debussy et Monet imposent presque simultanément les nouvelles règles du saisissement.

Saisir, par imprégnation, par incantation.

Puis rendre, sans s’appesantir, pour ne pas risquer de figer le moment du saisissement.

« Ce qui n’est pas fixé n’est rien. Ce qui est fixé est mort », note Paul Valéry dans Tel quel.

Là réside l’enjeu du dilemme, « l’impossible » dont parle Claude Monet.

Le temps du saisissement

Le lieu où règnent « la profondeur insondable » et « la poésie mystérieuse des nuits » debussystes possède désormais une latitude et une longitude : Stéphane Mallarmé, ami du peintre et du musicien, l’a installé poétiquement dans la torpeur trouble de L’après-midi d’un faune… et lui a donné, par jeu lettré, une adresse « auprès de Vernon, dans l’Eure », là où plus rien « ne leurre » la vision du peintre :

« Monsieur Monet que l’hiver ni

L’été, sa vision ne leurre,

Habite, en peignant, Giverny,

Sis auprès de Vernon, dans l’Eure. »

Stéphane Mallarmé : Quatrain d’adresse destiné à Monet, 1890, manuscrit autographe dans un carnet relié, 1894

Paris, Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet

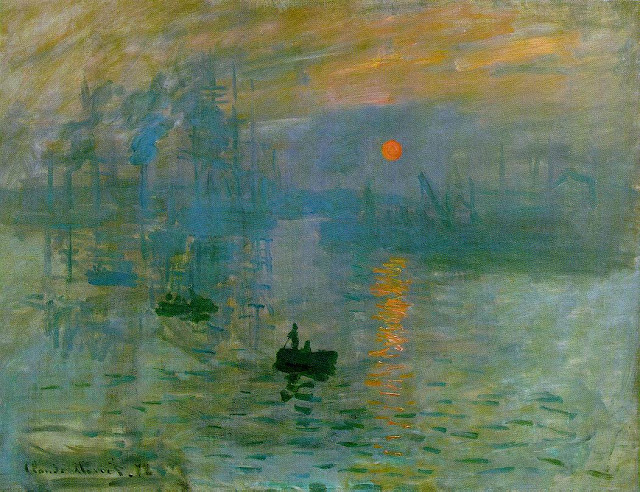

Claude Monet [1832-1883], Impression soleil levant, 1874, Huile sur toile, © Musée Marmottant, Paris

Il faut se méfier des « impressions », qu’elles fussent « au soleil levant », où confondues dans la fascination des crépuscules. Monet lui-même n’est plus dupe de cet impressionnisme, dont se repaissent les cercles d’amateurs et qui motive publications, poncifs, écoles et maîtres à penser :

« Je reste désolé d’avoir été la cause du nom donné à un groupe dont la plupart n’avaient rien d’impressionniste ».

Quant à Debussy, après avoir déclaré que Wagner n’était qu’« un beau coucher de soleil que l’on a pris pour une aurore »…, il ne dit pas autre chose :

« Ce qui m’impressionne surtout, c’est la bêtise de ceux qui veulent à tout prix faire de ma musique un paysage à accrocher dans un décor. Je ne décris pas, je ne reproduis pas. J’exalte… »

Dès lors, la peinture se fait sur le motif, elle n’a plus d’autre territoire que l’interstice (laissé en jachère par les adeptes de la raison pure et de la servitude au « style »).

Et c’est sur le champ que se fait l’imprégnation.

Avant d’être inspiré, le peintre doit d’abord se laisser « imprégner ».

Et pour cela, il faut être sur le terrain.

Avec Monet l’artiste plasticien redevient une plaque photosensible réagissant à la lumière, suivant en cela la photographie qui, depuis Courbet, est largement utilisée par les peintres d’atelier, et qui a montré le chemin fertile.

Mais au temps de pose de l’appareil photographique, Monet préfère le temps de saisissement.

La palette-jardin

Aller à l’essentiel, sans plus rien perdre d’un temps qui est compté. La peinture, comme toujours annonce le néant du paraître, elle n’est plus ce qui célèbre ou ce qui révèle, mais seulement désormais ce qui rend.

Tenter de « rendre » le réel qui fuit sans cesse, tenter d’en être le médium, d’obliger le regard à la profondeur plutôt qu’à la surface.

Le moment prêté doit être rendu : telle est la règle pour Monet.

Pour cette tâche essentielle, Monet « consacre » son existence, son quotidien : le temps s’égrène en rituels de levers à l’aube, de couchers au crépuscule.

Tout doit concourir à cette cérémonie de l’accueil, du saisissement. Tout doit « célébrer ».

« Mais le mortel, le monstrueux, ô poète, comment le tolérer, comment le supportes-tu ? – Je célèbre… », psalmodie Rainer-Maria Rilke dans une dédicace à Léonie Zacharias, se souvenant de son voisinage emblématique avec Auguste Rodin.

Dans la clôture de la partition pour le musicien ou dans celle du jardin pour le peintre tout doit contribuer à laisser s’exalter l’indicible.

Ainsi, à Giverny, des sauces qui mijotent dans les casseroles de la cuisine bleue, ainsi de la vaste tribu dont le temps est entièrement mesuré par les repas à heures fixes exigés par le maître. Ce qu’il sacrifie au homard, au poulet chasseur, aux gibiers, aux râbles, aux omelettes de girolles, aux bananes gratinées, aux confitures de groseilles ou de cerises pêchées au doigt, c’est un peu, dans sa lutte permanente pour saisir les mouvements de kaléidoscope de son jardin, de sa lassitude à cligner de l’œil toute la sainte journée devant le motif qui fuit.

Claude Monet dans la salle-à-manger à Giverny, vers 1915, photographie, © coll. Philippe Piguet

La traque éperdue de la lumière est une vieille habitude pour le peintre. Guy de Maupassant, qui accompagna souvent Monet sur les galets d’Étretat, décrit la chasse vers l’ « aveuglant éblouissement » :

« J’ai souvent suivi Claude Monet à la poursuite d’impressions. Ce n’était plus un peintre, en vérité, mais un chasseur. Il allait, suivi d’enfants qui portaient ses toiles, cinq ou six toiles représentant le même sujet à des heures diverses et avec des reflets différents. Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant tous les changements du ciel. Et le peintre, en face du sujet, attendait, guettait le soleil et les ombres, cueillait en quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et, dédaigneux du faux et du convenu, les posait sur sa toile avec rapidité. Je l’ai vu saisir ainsi une tombée étincelante de lumière sur la falaise blanche et la fixer avec une coulée de tons jaunes qui rendaient étrangement le surprenant et fugitif effet de cet insaisissable et aveuglant éblouissement ».

La grande affaire, c’est la poursuite insensée du soleil qui fuit : « les chevalets s’alignaient sur l’herbe pour s’offrir aux combats de Monet et du soleil », observe Georges Clemenceau, le complice et frère d’âme.

Le même Georges Clemenceau, dans une lettre du 21 mai 1895, résume l’enjeu:

« Il faudrait trouver des accents pour enfoncer la lumière dans les cerveaux obscurs. Difficile besogne. Travaillez, et soyez remercié d’avance de tout ce que vous ferez pour les yeux qui viendront ».

Pour les yeux qui viendront : en s’engageant peu à peu et presque naturellement vers l’abstraction, après avoir désancré le motif du cadre, il faut continuer à peindre « jusqu’à ce que la toile en crève » (Clemenceau dixit).

Claude Monet [1832-1883], Bassin aux nymphéas avec iris, détail © Kunsthaus Zurich

À 76 ans, dans son atelier de Giverny spécialement aménagé pour des travaux de grandes dimensions, Monet, presque aveugle, peint près de 340 mètres carrés de toile consacrés aux Nymphéas, dépassant largement les 182 mètres carrés prévus pour les cimaises du Musée de l’Orangerie à, Paris ! Donation à la France, testament artistique, projet créé dans l’enthousiasme et la frénésie, il exauce ainsi le désir de son ami Georges Clemenceau qui, toujours, encouragea cette entreprise titanesque.

Crever la toile

Pour une telle tâche, pas de répit.

D’ailleurs, dans une lettre de juillet 1926 adressée au peintre, tourmenté par sa vue extrêmement dégradée, Clemenceau l’enjoint de ne pas renoncer :

« Tenez vous droit, levez la tête, et envoyez votre pantoufle dans les étoiles ! »

Les allées de Giverny, sous le ciel frissonnant ou crachant de Normandie, sont devenues des architectures végétales que seuls des oiseaux de passage savent vraiment déchiffrer, à hauteur de ciel.

Hors sujet l’homme, la femme, l’enfant, les êtres, le pont japonais : à peine sollicités l’iris, le nénuphar, les saules.

Seul cap de bonne espérance : le reflet.

Tout superflu devient un mensonge.

Trop de pigments, trop de tubes, trop de trucs…

L’ordre, surprenant, règne sur la palette, couleurs désormais réduites au strict minimum.

« L’ordre est le plaisir de la raison : mais le désordre est le délice de l’imagination » écrira plus tard Paul Claudel dans le Le Soulier de satin.

Claude Monet, devenu presque aveugle, dans son jardin à Giverny

A-t-il encore le temps d’un point de vue, lui qui en dispose de moins en moins ?

Devenu presque aveugle, dans un bruissement de feuilles, à peine visité par l’ami Georges Clémenceau ou la caméra intruse du jeune Sacha Guitry le filmant à la dérobée, la silhouette trapue que signalent les volutes d’une Caporal rose mâchonnée aux lèvres, il s’obstine dans sa chasse aux « reflets ».

Peindre, peindre, sans trêve, comme un forcené.

L’artiste, encore debout, face à la marée du végétal, ressasse, recommence, remet sur le métier.

La même chose, toujours la même chose. La chose-essence, naissance…

« Je commence à comprendre, parce que je me suis sérieusement occupé d’une chose, confie un jour Rodin à Rilke. Quand on comprend une chose, on comprend, voilà tout. Car les mêmes lois sont à l’œuvre en toutes choses ».

***

L’Harmonie secrète et l’âge de faire

Retour à l’âge de « faire ». Fini l’âge de plaire !

Faire, ne plus se disperser, se taire et laisser dire.

Demeurent : la pâte, le reflet, l’imperceptible tremblement, l’immanence un bref instant apprivoisée, les couleurs réduites à l’essentiel.

Giverny : jardin-variations, jardin-cathédrale, jardin suspendu « entre le motif et moi ».

Jardin tout entier conçu comme une architecture secrète, une mathématique issue des lois anciennes du quadrivium, harmonies (Harmonices mundi) résonnant dans cette vasque florale de la totalité du macrocosme.

« Ma peinture s’entend plus qu’elle ne se voit, elle est invisible pour les sourds » aurait-il dit au soir de sa vie.

Debussy, lui aussi, connaît depuis longtemps les règles de l’harmonie, dans leurs noces avec le nombre :

Claude Debussy [1862-1918] photographie de Nadar avec la couverture originale de la partition de La Mer (éditions Durand)

« La musique est une mathématique mystérieuse dont les éléments participent de l’Infini. Elle est responsable du mouvement des eaux, du jeu de courbes que décrivent les brises changeantes ; rien n’est plus musical qu’un coucher de soleil ! »

Claude Debussy, in Musica, mai 1903

Pour cette reconquête, pas besoin de révolution.

Monet : « Il n’y a rien à détruire. Nos anciens savaient bien ce qu’ils faisaient. Je ne fais que suivre le cours du fleuve qui a commencé sa course bien avant moi. Je débarrasse seulement ses berges des digues encombrantes qui l’ont peu à peu envahi inutilement ».

Debussy : « Je ne révolutionne rien ; je ne démolis rien. Je vais tranquillement mon chemin, sans faire la moindre propagande pour mes idées, ce qui est le propre du révolutionnaire. Je ne suis pas non plus un adversaire de Wagner. Wagner est un génie ; mais un génie peut se tromper. Wagner se prononce pour la loi de l’harmonie ; je suis pour la liberté. La liberté, par nature est libre. Tous les bruits qui se font entendre autour de nous peuvent être rendus. On peut représenter musicalement tout ce qu’une oreille fine perçoit dans le rythme du monde environnant. Certaines personnes veulent tout d’abord se conformer aux règles, je veux, moi, ne rendre que ce que j’entends. »

Claude Debussy, in Monsieur Croche

Des interstices… au Moi

Cette évolution est dans l’air du temps, au moment où la société industrielle issue du XIXe siècle s’épuise et se corrompt dans une saturation de grisaille et d’Affaire Dreyfus qui va préparer la Première Guerre mondiale.

L’art s’essaie à se recomposer, se redonner une virginité.

Dans Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Mallarmé libère le territoire de la feuille imprimée, dispose entre les phrases les interstices, comme le musicien les points d’orgue et les silences dans sa partition.

Il organise aussi un nouveau temps de lecture, délesté de la mise en page délimitée par la châssis du typographe.

Au moment même où Monet renonce au cadre de la toile, Stéphane Mallarmé débarrasse l’espace littéraire des contraintes de l’imprimatur.

Un poème évoquant la main créatrice, mais offert à l’air libre : pour Mademoiselle Geneviève, Mallarmé dépose cinq quatrains sur un éventail, qui se découvrent au fur et à mesure de son ouverture…

Stéphane Mallarmé, Éventail de Mademoiselle Mallarmé © Maison de Mallarmé à Vavins

Texte du poème :

Ô rêveuse, pour que je plonge

Au pur délice sans chemin,

Sache, par un subtil mensonge,

Garder mon aile dans ta main.

Une fraîcheur de crépuscule

Te vient à chaque battement

Dont le coup prisonnier recule

L’horizon délicatement.

Vertige ! voici que frissonne

L’espace comme un grand baiser

Qui, fou de naître pour personne,

Ne peut jaillir ni s’apaiser.

« Voici que frissonne l’espace… qui, fou de naître de personne, ne peut jaillir ni s’apaiser » !

Reconnaissance. Correspondances : l’espace devant lequel Monet a posé son chevalet ressemble à s’y méprendre à celui du vertige que Mallarmé confie aux seuls battements de la main de sa fille unique.

Pendant que Monet s’obstine à installer sa palette « entre le motif et moi » la psychanalyse naissante annihile l’interstice : le Moi devient le motif.

Les abîmes de l’inconscient, jusque-là abandonnés à l’éther et au spleen, entrent de plein pied sur la scène d’une époque qui règle encore ses problèmes d’honneur sur le champ de bataille… ou sur le pré. Sur le divan s’est ébauchée une écriture des rêves que vont exacerber les surréalistes, pendant que Les Ballets Russes de Diaghilev secouent la torpeur ambiante par l’irruption slave de leurs couleurs vives et les bonds libérés du « faune » Nijinski.

Alexandre Scriabine dissout la forme musicale dans un kaléidoscope vibratoire et prométhéen.

Les danseuses Isadora Duncan et Loïe Fuller font tournoyer les conventions du ballet classique dans les circonvolutions épurées des voiles antiques.

En 1913, Igor Stravinsky achève devant un public déconcerté le rite sacrificiel de la plaisante musique, célébrant le Sacre d’un printemps libéré des jougs académiques, martelant le rythme, pulsation du monde.

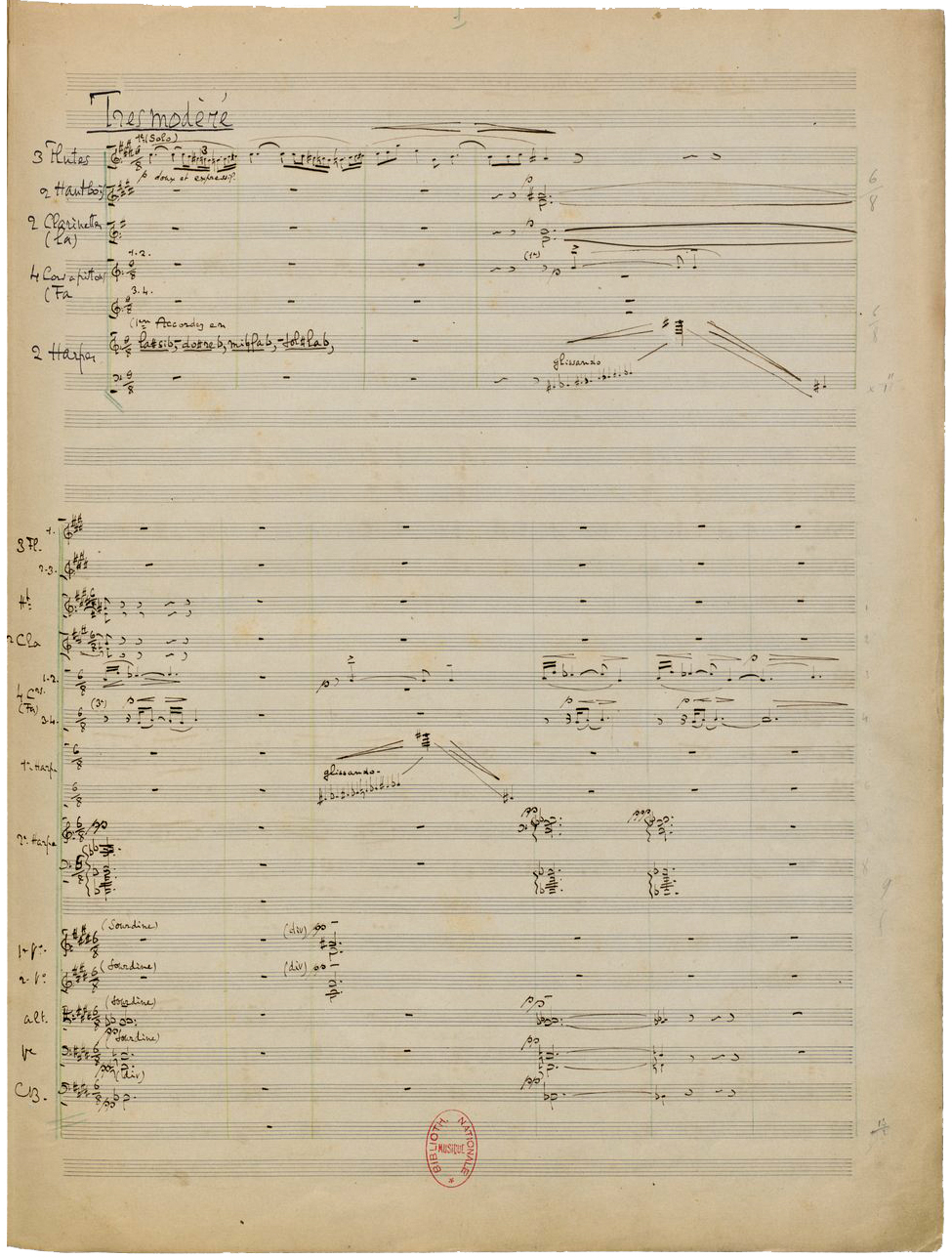

Claude Debussy, d’après le poème de Stéphane Mallarmé : Prélude à l’après-midi d’un faune

Vaclav Nijinski dansant le Faune– Dessin de Léon Bakst pour la création du 29 mai 1912

Ci-dessous : Claude Debussy, manuscrit du Prélude à l’après-midi d’un faune (début) © BNF, Paris

Écouter : Claude Debussy, Prélude à l’Après-Midi d’un Faune (poème : Stéphane Mallarmé)

Ballet 1911, reconstitution, chorégraphie Vaclav Nijinski, décors et costumes Léon Baskt, par :

Nicolas Le Riche, le Faune, Emilie Cozette, la Nymphe, Orchestre de l’Opéra National de Paris, direction Vello Pähn (décembre 2009)

Tout va de pair : l’époque, pour les Beaux-arts, est à la décantation, au retour vers la simplicité, le clair, le lisible.

Jean Cocteau, sous le chapiteau du cirque de Montparnasse, s’en fait le porte-étendard : « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur », note-t-il dans Le Coq et l’Arlequin.

Satie l’« Esotérik », devenu par la grâce du même Cocteau le totem des Nouveaux Jeunes, abandonne lui aussi les effets de Parade pour l’acide cigüe de la Mort de Socrate, alors que le cinéma, dans son apprentissage muet, s’obstine encore à représenter le monde et à le dire tel qu’il est…

***

Debussy : l’âme-sœur

C’est presque toujours à Claude Debussy que l’on fait appel lorsque l’on veut trouver des prolongements sonores à l’univers visuel de Claude Monet.

Rien d’étonnant à cela : au premier abord la musique du compositeur de Pelléas et Mélisande paraît prolonger la touche du peintre et presque s’abreuver à la même source suggestive.

Debussy, longtemps effleuré par la langue des oiseaux et les mystères saint-sulpiciens, s’est pris de délectation pour les rythmes balinais entendus à l’Exposition Universelle.

Lui aussi, désormais, a renoncé aux contraintes fastidieuses des salons. Délaissés les moiteurs littéraires et rosicruciennes de l’Auberge du Clou ou du Chat Noir, les fleurets mouchetés des camarades symbolistes, les sarcasmes virtuoses de Monsieur Croche. Abandonnés les enchantements du Vendredi-Saint du mage de Bayreuth. Définitivement remisées au magasin des accessoires la lance de Parsifal et la coupe du Saint-Graal et tout le bric-à-brac métaphysique de la Gesamtkunstwerk wagnérienne, « l’œuvre d’art totale », déjà décriée par le cas Nietzsche.

Debussy se dégage peu à peu de la forêt de symboles chère à Baudelaire pour un jardin à la française revivifié, « vibrant pilier », porté par les modes antiques, décantant à loisir la liqueur ambrée d’un jus de sphères coulant sur un marbre que les vers de Paul Valery prolongeront un peu plus tard.

Retour à la case départ, à l’art de Jean-Philippe Rameau, à sa mesure, à ses proportions sages, à sa maîtrise :

« Cacher l’art par l’art même » (J-P. Rameau, lettre de Rameau à Houdar de la Motte, 25 octobre 1727).

« Depuis Rameau, nous n’avons plus de tradition nettement française. Sa mort a rompu le fil d’Ariane qui nous guidait au labyrinthe du passé. Depuis, nous avons cessé de cultiver notre jardin, mais, par contre, nous avons serré la main des commis-voyageurs du monde entier. Nous avons écouté respectueusement leurs boniments et acheté leur camelote. Nous avons rougi de nos précieuses qualités dès qu’ils se sont avisés d’en sourire. Nous avons demandé pardon à l’univers de notre goût pour la clarté légère et nous avons entonné un choral à la gloire de la profondeur. Nous avons adopté les procédés d’écriture les plus contraires à notre esprit, les outrances de langage les moins compatibles avec notre pensée ; nous avons subi les surcharges d’orchestre, la torture des formes, le gros luxe et la couleur criarde… »

Claude Debussy, in L’Intransigeant, 11 mars 1915

Pour lui, tout est affaire de goût : « À notre époque où se perd, peu à peu, le sens du mystère, tout occupés que nous sommes à essayer divers systèmes d’entraînement humain, il était nécessaire que nous perdions également le vrai sens du mot « goût ». Au siècle dernier, avoir du goût n’était qu’une façon aimable de défendre ses opinions ».

Claude Debussy, Société Indépendante de Musique, 15 février 1913

Comme Monet à Giverny, Debussy célèbre les espaces de son jardin d’harmonie.

Après la Cathédrale engloutie, les Jours de fête, les Nuages, (« les merveilleux nuages » dont parle Baudelaire dans son Spleen de Paris), le chant des Sirènes, il brandit son arc ultime et décoche les flèches symboliques du Martyre de saint Sébastien qu’il livre comme un testament prophétique devant un Tout-Paris indifférent, déjà aimanté par les facétieuses exhibitions du jazz et des Années folles.

***

Le rendu et l’imprégnation

Pour rendre le motif, il faut se laisser imprégner.

Le pinceau de Monet, dont l’apparente indépendance s’est forgée aux études de Boudin, aux astreintes de Monsieur Gleyre, sur le motif à l’épiderme de Jongkind, ne se libère vraiment qu’en s’affranchissant de la figuration descriptive, abandonnant la raison pour l’impression.

Imprégné d’océan, d’embruns, Debussy a livré La Mer, comme une étude rythmique, se refusant aux facilités de la description. Le rendu s’y exprime en aplats sonores, en flux harmoniques, en progressions contrapuntiques.

Rien de vague ou de non maîtrisé. Des cellules s’ajoutent les unes aux autres, formant des structures narratives.

La forme, déchiffrée le nez dans la partition, ne livre ses secrets qu’avec le recul de l’écoute.

Dans La Mer, il n’y a aucune place pour le flou ou la figuration facile de l’écume et de la houle.

L’imprégnation maritime se réalise par osmose de dynamiques et par la palette de l’orchestration qui installe les plans sonores, les « climats » et les « couleurs ».

Ici des harmoniques aigus aux violons voisinent simultanément avec des notes graves aux contrebasses, élargissent l’horizon ; là les indications de phrasés et de nuances qui induisent un mouvement de dynamique de lames.

Même démontée, La Mer de Debussy conserve ses secrets que le pollen toujours en évolution de la sensibilité de l’interprète vient parfois féconder. Plus qu’un poème symphonique, l’œuvre est d’abord une gymnastique sonore, un exercice de style, dont l’exécution, si elle respecte à la lettre les indications de la partition, peut atteindre par application les rivages sublimes de la métaphysique.

Devant la mer, Claude Monet, lui aussi, « transpose ».

Ses Marines, plus policées que celles de Gustave Courbet, qui a ouvert la brèche, liant les cascades sauvages des résurgences de la Loue avec les lèvres vaginales de l’Origine du monde, livrent un rythme des éléments contre la falaise plus que les mélismes des vagues ondoyantes.

Une« gymnastique lumineuse »…

« Si j’ajoute qu’il passa toute sa jeunesse au Havre, et là, s’éprit des brassements de lumière que l’océan tumultueux des côtes reçoit de l’espace infini, peut-être s’expliquera-t-on cette familiarité de l’œil avec les gymnastiques lumineuses d’une atmosphère affolée qui jette toutes les nuances de tous les tons au gaspillage des vagues et des vents » constate subtilement l’ami Georges Clemenceau.

Claude Monet et son ami Georges Clemenceau à Giverny sur le pont japonais

Des Meules aux Cathédrales : les gymnastiques lumineuses

De la même façon que le musicien confronté à la forme du thème et variations, Monet se réfugie dans ses Meules de foin, déclinées à toutes les saisons, sujet volontairement dépourvu de grâce esthétique, pour mieux rendre les interstices du temps.

Beethoven, dans ses Variations Diabelli ne s’était-il pas emparé volontairement d’un thème médiocre pour mieux pouvoir le transcender ?

« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. »

Charles Baudelaire, ébauche d’un épilogue pour la 2e édition des Fleurs du Mal

Sans être embarrassé par la contrainte du Beau, Monet guette la transcendance dans un champ résolument terre-à-terre. Comme le vitrail transfiguré par la lumière, la simple meule de foin devient le substrat des transformations.

Claude Monet, Meule, effet de neige, le matin, 1891, © Museum of Fine Arts, Boston, Etats-Unis.

Première série de l’artiste, le motif des meules donne lieu à une quinzaine de tableaux.

Après l’édicule d’herbes éphémère, Monet affronte l’édifice sacré, la pierre stable.

À Rouen, face à la cathédrale, réfugié dans un magasin derrière un paravent à l’abri du regard suspicieux des clientes effarouchées par sa barbe touffue, il se débat avec cette façade monumentale, y guettant jusqu’à l’épuisement les mutations fugitives de la lumière.

Pas besoin d’entrer dans le monument pour en rendre la dimension spirituelle.

Ses Cathédrales se refusent à l’ambition religieuse.

Elles dialoguent avec une architecture de ciels et d’ombres, non pas avec la divinité d’un dogme. De quelles prières retentissent les Cathédrales de Monet ? Quel dieu y réside ?

La pierre sculptée y apparaît-elle comme un livre de foi ou seulement comme le support propice à la lumière ?

En vérité, l’office religieux importe peu. La façade incarne le miroir recueillant le rituel du passage de la nature, que le peintre accompagne les yeux grands ouverts.

L’éclairage constamment changeant qui module les aspérités des murs, la fluidité du temps captée aux différentes heures du jour, sont devenus les objets sacrés.

Face à la pierre monumentale, l’artiste reste sur le pas de la porte.

Plus besoin d’entrer. Mieux que dans l’édifice, Dieu (ou sa transcendance) réside dans la mobilité de la lumière.

Claude Monet : deux tableaux de la série des Cathédrale de Rouen, 1893, © Paris, musée d’Orsay

L’œil de Georges Clemenceau, comme toujours, a tout compris :

« Et ces cathédrales grises, qui sont de pourpre ou d’azur violentées d’or ; et ces cathédrales blanches, aux portiques de feu, ruisselantes de flammes vertes, rouges ou bleues ; et ces cathédrales d’iris, qui semblent vues au travers d’un prisme tournant ; et ces cathédrales bleues, qui sont roses, vous donneraient tout à coup la durable vision, non plus de vingt mais de cent, de mille, d’un milliard d’états de la cathédrale de toujours dans le cycle immense des soleils.

[…] J’ai appris par le catalogue que tel amateur en achète une qui le séduit d’une façon particulière, tel autre, une autre encore. Comment ! Il ne s’est pas trouvé un millionnaire pour comprendre, même vaguement, le sens de ces vingt cathédrales juxtaposées et dire : « J’achète le paquet », comme il aurait fait d’une liasse d’actions. C’est à dégoûter du métier de Rothschild. »

***

Des Cathédrales à La Mer : l’instant donné

Éternité de l’instant: quête de l’instantanéité !

« Je m’entête à une série d’effets différents. Plus je vais, plus je crois qu’il faut beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche : l’instantanéité. » (Monet, 1890)

Tout se crée, tout se transforme. Il faut adhérer à la transformation, la saisir au vol.

Le peintre, l’homme qui sait voir et restituer, intercesseur des transmutations, ressemble au prêtre livrant symboliquement le corps et le sang du Christ. Il est chargé de « rendre » à la lumière une présence visible, de l’incarner en matière picturale.

Ainsi le tableau devient-il le temple consacré à cette opération subtile.

Le peintre ose désormais avouer sa profession de foi : la religion, c’est LA PEINTURE.

Croire, c’est peindre.

Peindre est une action de grâce. Un accord parfait.

« Un accord dans un édifice sonore n’a que l’importance d’une pierre dans un monument, et c’est dans la place qu’il occupe, le soutien qu’il apporte à la courbe flexible de la ligne mélodique, qu’il prend sa réelle valeur ».

Claude Debussy, Société Indépendante de Musique, 15 mars 1913

Cathédrales de Rouen ou Mer, vaisseau de prières ou océan d’abîmes, là se conjugue chez le peintre et le musicien l’enjeu ultime de l’artisan créateur : l’objet n’est plus le sujet, mais seulement le medium vers un au-delà surnaturel.

Chez Monet, les espèces flottantes, buissons, arbres ou nénuphars, fleurs en terrasses, en processions, en dégoulinades, en abandons pieusement organisés, précèdent les êtres, les annulent, les suppriment du tableau.

Chez Debussy les reflets dans l’eau, l’après-midi d’un faune, les sons et les parfums [qui] tournent dans l’air du soir finissent par figurer après les notes, les notes seules, à la fin de la partition, comme des suggestions métaphoriques entre parenthèses, précédés par des points de suspension, afin de stimuler chez l’interprète un climat imaginatif ou poétique…

Entre soi et le motif : l’art qui ne triche pas, travaille sans filet au-dessus du vide.

C’est l’équilibre instable du funambule vibrant sur la corde tendue de l’harmonie.

« D’où vient le charme particulier que prennent des accords entendus à travers toute la musique, si ce n’est de cette « mise en place sonore » qu’on ne peut apprendre, attendu qu’elle n’est inscrite nulle part d’une façon visible. Seuls les initiés la pressentent après avoir interrogé l’apparente énigme des maîtres ; et souvent se trompent-ils et vont-ils chercher la cause de leurs émotions bien loin de ce coin discret où se dissimule – comme sous les herbes folles la douceur parfumée des violettes, – la beauté des harmonies ».

Claude Debussy, Société Indépendante de Musique, 15 mars 1913

De la même manière, la notation musicale précède l’essence des impressions, l’objet n’est plus le sujet, mais le tremplin vers un ailleurs immatériel.

La musique de Debussy va donc à Monet comme un gant.

Mais n’est-elle pas son pléonasme, sa redite ?

N’est-elle pas un écho superfétatoire faisant ricochet sur le miroir indifférent de l’étang de Giverny ?

Si Debussy pour Monet reste le semblable naturel, Ravel pourrait apparaître comme son révélateur intime, sa matière consubstantielle..

Maurice Ravel dans son jardin à Monfort-L’Amaury

Monet-Ravel : les proches dissemblables

Quelle idée de les rassembler ici alors qu’ils paraissent par tant de points tellement dissemblables !

Ravel est petit, 1,61 m, taille de jockey, traits secs et émaciés. Il en souffre et s’impose une silhouette raffinée pour compenser. Monet est massif, robuste, charpenté. Arpentant sans cesse son domaine, il assume pleinement ce côté « terrien ».

Ravel ne dort presque jamais et souffre d’insomnies terribles durant toute sa vie. Monet, après sa journée en atelier ou en plein air se couche avec les poules et dort du sommeil du juste.

Ravel aime tous les objets mécaniques et passe son temps à remonter ses nombreuses horloges, mais il est terriblement distrait, oublie tout le temps ses rendez-vous. Dans L’Heure espagnole, opéra comique inclassable, il enferme les amants de l’héroïne dans des horloges continûment déplacées par un déménageur sensible aux charmes de celle-ci et l’œuvre commence par un mouvement d’horlogerie intégré dans l’orchestre.

Quant à la mécanique bien huilée du Boléro, elle progresse d’une manière obstinée et inéluctable…

Monet, lui, guide sa journée au rythme du soleil : lever avec lui, repas à 11h 30 pétantes, coucher dès la nuit tombée. Mais ses œuvres se refusent à l’horloge et ne s’épanouissent que dans un temps immatériel. L’homme n’oublie jamais rien et tient toute sa vie un carnet dans lequel il inscrit scrupuleusement le compte de ses rentrées et de ses dépenses.

Monet aime le jardin et les fleurs, ne conçoit la nature qu’indomptée, juste ordonnée pour le plaisir des yeux.

Ravel cultive dans les allées millimétrées de son petit jardin de Montfort-L’amaury quelques arbrisseaux japonais, d’où ne dépasse aucune mauvaise herbe.

Le Belvédère : la « maison de poupée » et le jardin de Maurice Ravel à Montfort-L’Amaury

Le catalogue ravélien est modeste en quantité : il compte 86 œuvres originales et 25 œuvres d’autres auteurs orchestrées, réduites ou transcrites, mais chacune marque un chef-d’œuvre unique, chacune est un défi jamais répété.

Monet, lui, peint à la chaîne, à profusion, sa sève créatrice ne se repose jamais. Son catalogue compte des milliers d’œuvres, parfois au stade d’ébauches, souvent en séries : parmi celles-ci, les Peupliers, les Meules de foin, les Gares Saint-Lazare, les Parlements de Londres, et les Cathédrales de Rouen, réalisées sur deux ans, au prix de découragements, dont la façade est rendue sous tous les éclairages ; enfin, l’ultime séquence des Nymphéas, où le peintre, devenu quasiment aveugle, réalise l’introspection immatérielle et intemporelle dans les profondeurs de la matière.

Ravel est presque végétarien et fait attention à sa ligne. Monet, comme ses amis de la Grenouillère, déguste volontiers l’entrecôte saignante et entretient sa gourmandise.

La demeure de Ravel ressemble à une maison de poupée : il y vit seul et chaque chose y tient une place définie (défense absolue de déplacer). Les objets mécaniques et les pendules y rivalisent de remontoirs. Sur les papiers peints et certaines boiseries, c’est le compositeur qui a dessiné chaque motif de la décoration.

La maison de Monet est vaste, colorée, vivante et changeante : il y loge ses enfants… et ceux, nombreux, de son épouse. Le concert des bouilloires et l’exhalaison des confitures y complotent pour le festin des déjeuners, ponctué par les chants des coqs du poulailler et le glougloutage des dindons…

Ravel est anguleux, méthodique et distrait.

Monet massif, aléatoire et organisé.

Ravel se représente dandy à l’extrême, jusqu’à rater ses rendez-vous pour le choix d’un costume ou d’une tenue toujours impeccablement coordonnée. À la fin de sa vie ces « manies » confineront au rite obsessionnel.

Monet s’efforce d’être pratique et, bien que coquet, ne possède aucune garde-robe mondaine.

Ravel cultive la distance un peu froide et pincée, l’ironie mordante et l’humour grinçant.

Monet est volontiers bougon et fruste : il ne craint pas de dire ses quatre vérités à celui qui l’enquiquine !

Ravel semble confiné dans des volutes d’enfance perdue, dont plusieurs de ses œuvres révèlent des traces tangibles : l’Enfant et les sortilèges, Ma Mère l’Oye.

Monet ne semble pas porté sur le monde enfantin, qu’il peint quelquefois par désœuvrement. De sa propre enfance, il s’est employé à cacher les aspects déplaisants et ne l’évoque qu’à contrecœur. À Giverny, la troupe des enfants est mise à contribution pour porter les nombreux arrosoirs nécessaires à la bonne santé du jardin. Plusieurs garderont de ce travail forcé un dégoût durable pour le jardinage…

Monet connaît deux grandes passions amoureuses et des conquêtes volatiles.

De Ravel le célibataire, on ne sait rien, ni de sa vie amoureuse, ni même vraiment de ses affinités sexuelles. Alors que chez Monet on trouve, affleurant dans son œuvre, des traces successives de sa vie affective, Ravel n’en laisse rien filtrer et ses œuvres ne livrent rien de significatif en ce domaine. Cependant une relecture récente de l’œuvre vient de démontrer que le compositeur n’a cessé d’y dissimuler des cryptogrammes musicaux contenant le nom magique d’une femme-muse : Misia Godebska. « Ce que la déesse Kâlî est au panthéon hindou », comme la décrit l’écrivain Paul Morand. Elle fut un modèle pour Renoir, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard, Vallotton, fut célébrée, entre autre, par Cocteau, Octave Mirbeau et Marcel Proust.

Élève de Gabriel Fauré, proche d’Igor Stravinsky, amie de Coco Chanel, cette inspiratrice insaisissable, aimée secrètement par le compositeur basque et dissimulée dans l’écrin d’une œuvre à la fois transparente et complexe, n’incarne-t-elle pas les « reflets d’une âme » que Claude Monet ne cesse de traquer au-delà des miroitements de ses Nymphéas ?

Misia Godebska peinte par Renoir en 1904

Misia par Man Ray

On pourrait continuer longtemps sur le mode de tout ce qui les oppose…

Mais il y a l’essentiel qui les rassemble, et l’essentiel peut se définir ainsi :

- une farouche indépendance : l’un et l’autre la cultivent avec ardeur ;

- une méfiance innée des canons et des écoles : contre leur gré, on les fera chefs de file, mais eux ne veulent rien diligenter, ils sont leur propre maître ;

- une sainte horreur des honneurs ; en 1920, Monet refusera d’honorer de sa présence une cérémonie organisée en grandes pompes par la République à l’occasion de son 80e anniversaire. La même année, Ravel récusera avec fracas sa nomination à la Légion d’honneur, citant Baudelaire : « Consentir à être décoré, c’est reconnaître à l’État ou au prince le droit de nous juger ». Mais Satie, à la dent toujours acérée, répliquera : « Monsieur Ravel refuse la Légion d’honneur, mais toute sa musique l’accepte »…

- le goût de l’isolement, loin des salons et du parisianisme, pour pouvoir créer en paix ;

- pas ou peu d’écrits théoriques, ni de disciples avérés : dans les deux cas, l’envie de ne jamais théoriser sur leur art, dont ils conservent jalousement les mystères ;

- une pudeur affective devant l’exposition des sentiments, donnant lieu à une ironie mordante et une rudesse désarçonnant les visiteurs ;

- ne pas laisser de traces du travail accompli : Monet prend un malin plaisir à nettoyer sa palette et ses pinceaux, afin que ses visiteurs n’aient aucune idée visible de son travail. Ravel ne laisse aucune esquisse, aucun travail préparatoire, et chacun de ses manuscrits sont tracés avec une écriture définitive, sans trace d’hésitations ou de ratures… Quand les visiteurs arrivent à Montfort-l’Amaury, ils trouvent un bureau immaculé, sans une feuille qui traîne, et le couvercle du piano est fermé…

- tous deux se dissimuleront derrière une barbe opulente : celle de Monet, du genre antédiluvien, ne laisse apparaître que des yeux profonds et mobiles. Ravel, qui l’a longtemps sculptée, y dissimule sa jeunesse « apache », puis l’abandonnera brusquement pour un visage toujours rasé de frais, surmonté d’une chevelure impeccablement peignée.

- l’amour de la cigarette.: Monet fume à la diable une Caporal rose, sans cesse rallumée. Ravel ne quitte jamais sa Gauloise maintenue entre ses doigts fins et prend soin d’en calibrer les volutes de fumée.

Maurice Ravel, deux portraits « à la cigarette »…

Claude Monet dans le grand atelier des Nymphéas – Claude Monet et sa Caporal rose

La figure maternelle

Enfin, pour tous les deux, il y a la figure perdue de la mère chérie, de la mère confidente et protectrice.

Monet n’aimait pas parler de sa mère. Comme lui, il semble qu’elle possédait une fibre du trait et dessinait aisément. Elle chantait aussi très joliment et apportait dans la maison de commerçants havrais une touche de délicatesse et de raffinement. Face à la rigueur paternelle, qui jamais n’admit les orientations artistiques de son fils, elle apporta à son fils, déjà farouchement sauvage et indépendant, compréhension et encouragements :

« J’étais un indiscipliné de naissance ; on n’a jamais pu me plier, même dans ma petite enfance, à une règle. C’est chez moi que j’ai appris le peu que je sais. Le collège m’a toujours fait l’effet d’une prison, et je n’ai jamais pu me résoudre à y vivre, même quatre heures par jour, quand le soleil était invitant, la mer belle, et qu’il faisait si bon courir sur les falaises, au grand air, ou barboter dans l’eau. »

Voilà comment se dépeint Claude Monet dans un article livré au journal Le Temps du 26 novembre 1900.

La mort précoce de cette mère (Monet avait à peine 16 ans) restera une blessure secrète pour le peintre qui, dès lors, va devoir se construire par conflits successifs avec les lieux et les êtres qui lui feront accueil.

Le père de Maurice, Joseph Ravel (1832–1908), d’ascendance suisse et savoyarde était un ingénieur réputé. Il travailla notamment pour l’industrie automobile et développa des brevets concernant les moteurs à explosion.

Sa mère, Marie Delouart (1840–1917), était basque, d’origine espagnole. Dans l’univers familial, elle apportait une nature enjouée, pleine d’allégresse. Elle disparut en 1917, alors que Ravel, cherchant à se faire engager dans le conflit de la Première Guerre mondiale, avait subi l’humiliation d’être exempté de service militaire en raison de sa petite taille. Ravel lui ressemblait beaucoup physiquement et entretenait avec elle une complicité de chaque instant.

Sa disparition fut pour lui un désastre absolu.

« Je songe qu’il y aura bientôt trois ans qu’elle est partie […] J’y songe encore plus depuis que je me suis remis au travail, que je n’ai plus cette chère présence silencieuse m’enveloppant de sa tendresse infinie, ce qui était, je le vois plus que jamais, ma seule raison de vivre. »

Maurice Ravel, lettre à Ida Godebska, décembre 1919.

On peut encore voir le portrait de cette mère aimée surplombant le piano où le musicien se retranchait pour composer à Montfort-L’amaury.

La « bipolarité » du compositeur, tiraillé sa vie durant entre son aspiration à la mécanique de précision, sans doute héritée de son père, et une fantaisie sensuelle puisée dans ses racines espagnoles, doit beaucoup à cette fascination maternelle, qu’il cultiva comme un jardin secret.

Maurice Ravel à Montfort-L’Amaury – le cabinet de travail du Belvédère,

où l’on voir le portrait de la mère de Ravel trônant au-dessus du piano

Feu sur l’impressionnisme

Monet-Ravel. Tous deux fustigent ce qu’est devenu l’impressionnisme.

« Je reste désolé d’avoir été la cause du nom donné à un groupe dont la plupart n’avaient rien d’impressionniste » avoue Monet.

Quant à Ravel, il prend ses distances avec ceux qui qualifient sa musique d’« impressionniste ».

« Je me méfie de ces effets de brumes et pastels sous lesquels on veut voir les mérites de l’impressionnisme. Ma musique est aussi éloignée de cela qu’une usine d’une serre chaude ».

Maurice Ravel, in À propos de la musique contemporaine

Et plus loin : « Le symbolisme de Debussy, son prétendu impressionnisme, sont-ils en désaccord avec l’esprit français ? Bien au contraire, parce que, sous la fine et délicate dentelle, d’apparence aérienne, on peut aisément découvrir une précision raffinée du dessin typiquement française. Son génie posséda sans conteste une grande originalité, créant ses propres lois, constamment en évolution, s’exprimant librement, quoique toujours fidèle à la tradition française. Pour Debussy, le musicien et l’homme, j’ai eu une profonde admiration, mais, par nature, je suis différent de lui ».

Comme Monet, qui préfère le mot artisan au mot artiste et qui se méfie des logorrhées esthétisantes, Ravel aime à mettre en évidence le bon ouvrier, le travailleur méticuleux, la maîtrise de la technique.

« Le fait est que je me refuse simplement mais absolument à confondre la conscience de l’artiste, qui est une chose, avec sa sincérité, qui en est une autre. La seconde n’est d’aucun prix si la première ne l’aide pas à se manifester. Cette conscience exige que nous développions en nous le bon ouvrier. Mon objectif est donc la perfection technique. Je puis y tendre sans cesse, puisque je suis assuré de ne jamais l’atteindre. L’important est d’en approcher toujours davantage. L’art, sans doute, a d’autres effets, mais l’artiste, à mon gré, ne doit pas avoir d’autre but ».

Maurice Ravel, in Quelques réflexions sur la musique

Le masque de la pudeur

Refus du sentimentalisme, pudeur extrême.

Le génie ne se livre pas dans l’exercice d’une volonté, mais dans la maîtrise de l’instinct.

« Le principe du génie, c’est-à-dire de l’invention artistique, ne peut être constitué que par l’instinct, ou sensibilité. Ce qui n’était peut-être, dans l’esprit du naturaliste, qu’une boutade a engendré une erreur plus funeste, relativement moderne. C’est celle qui prétend faire diriger l’instinct artistique par la volonté. Celle-ci ne doit être que la servante attentive de celui-là. Servante robuste, lucide, qui doit obéir intelligemment aux ordres de son souverain, se plier à ses moindres caprices; favoriser la poursuite de sa route, ne jamais tenter de l’en détourner; l’aider à se parer magnifiquement, mais ne jamais choisir parmi sa propre défroque aucun vêtement, fût-il somptueux ».

Maurice Ravel, in Concerts Lamoureux

Tous deux apparaissent volontiers tranchants, sarcastiques, lorsqu’on tente de les séduire par des artifices, des effets de manche ou lorsqu’on tente d’entrer par effraction dans la clôture de leurs jardins secrets.

Georges Clemenceau, l’ami des vieux jours, ne dépeint-il pas Monet « de taille moyenne, avec le bel aplomb d’une robuste charpente bien emmanchée, l’œil d’agression souriante dans la fermeté d’une voix sonore, cela ne suffit-t-il pas à dire « un esprit sain dans un corps sain », un caractère de droite volonté ? ».

Le critique Emile Vuillermoz, quant à lui, nous laisse, dans la Revue Musicale de décembre 1938, ce portrait de Maurice Ravel : « Il a une pudeur de ses sentiments encore plus ombrageuse que celle de Debussy. Mais n’allez pas croire qu’il soit dépourvu de sensibilité. Sous prétexte qu’il ne laisse rien au hasard et qu’il ajuste toutes ses partitions avec une minutie et une précision inimitables, on a déclaré que son génie n’était pas exempt d’une certaine sécheresse. Stravinski s’est montré prodigieusement injuste pour Ravel, le jour où il a déclaré que ce n’était qu’un « horloger suisse ». […] On s’aperçoit que Ravel possède un tempérament émotif et sensible, mais que ses confidences sont remplies de tact et de discrétion ».

« Pudeur ombrageuse », « œil d’agression » : ni l’un ni l’autre ne se laisse facilement apprivoiser. Que ce soit à Montfort-L’amaury ou à Giverny, les visiteurs seront toujours triés sur le volet. À vrai dire la confidence qui suit, arrachée à Claude Debussy à propos de lui-même, pourrait parfaitement convenir à Monet et Ravel :

« Tout chez moi est instinctif, irraisonné. Je ne suis pas maître de tout. On s’obstine, autour de moi, à ne pas comprendre que je n’ai jamais pu vivre dans la réalité des choses et des gens, d’où ce besoin indicible d’échapper à moi-même dans des aventures qui paraissent inexplicables parce que s’y montre un homme que l’on ne connaît pas. C’est peut-être ce qu’il y a de mieux en moi ! D’ailleurs, un artiste est par définition un homme habitué au rêve et qui vit parmi des fantômes. L’art est le plus beau des mensonge ».

« Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité » rappelait Cocteau lorsqu’on lui tendait un miroir.

Ricardo Viñes, qui connut le jeune « apache » Ravel, note cette réflexion dans son Journal intime le 1er novembre 1896 (Ravel vient d’avoir 21 ans) : « Je profite de cette occasion pour déclarer que Ravel est un être des plus malheureux et méconnu, car il passe aux yeux du vulgaire pour un raté, alors qu’il est en réalité une intelligence et un artiste supérieurs, un pauvre être déplacé et qui serait digne d’un sort merveilleux. Il est, de plus, très compliqué ; il y a en lui un mélange de catholique du Moyen-Âge et d’impie satanique, mais avec aussi l’amour de l’art et du beau qui le guide et lui fait ressentir candidement, comme il l’a démontré aujourd’hui en pleurant à l’écoute du Prélude de Tristan et Yseult. »

Devant ce self control affiché, ne laissant rien affleurer (ou si peu) des émotions intimes, camouflant sous l’ironie et le persiflage hautains des flots d’une tendresse et d’une sensibilité extrêmes, il faut sans doute voir la peur de « basculer » dans un sentimentalisme de bazar où l’artiste ne peut que se perdre, sombrer corps et âme.

Le talent est d’abord affaire de maîtrise : tout le reste est littérature.

C’est ce que révèle Tristan Klingsor, lorsqu’il évoque Maurice Ravel : « Il semblait mystérieux parce qu’il était trop pudique pour dévoiler sa profonde ardeur.Une pointe d’humour l’aidait à se mieux masquer. Cet ambitieux porteur de rêves aimait à paraître d’abord occupé de l’extérieur. »

Maurice Ravel, in Ravel par quelques uns de ses familiers.

La distance et le recul

D’abord « occupé de l’extérieur » : voilà bien Claude Monet, sans cesse affairé à l’entretien de son jardin, courant sur le motif, dans sa belle automobile, empressé de parcourir le monde (l’Angleterre, la Suisse, Venise…) pour tenter d’en embrasser les splendeurs.

N’est-ce pas là tout Debussy, s’astreignant aux contraintes de la critique musicale ou claquant ostensiblement la porte des premières et des salles de concerts, apparemment revenu de tout, semblant ne plus être préoccupé que par les jeux quotidiens avec la petite Chouchou…

Et voilà Maurice Ravel obsessionnellement concentré sur l’apparence de sa mise, hésitant des heures durant sur le choix d’un costumes, heurté par le moindre changement dans l’ordre des objets de sa minuscule maison, provocateur célébrant les vertus artistiques des usines, de la musique industrielle, de la mécanique et du progrès… mais conservant jalousement cachées les clés ouvrant les mécanismes complexes de ses cages à rêves, de ses fééries, les déambulations hallucinatoires de ses sortilèges ?

De même que la peinture de Claude Monet ne livre vraiment sa magnificence qu’avec la distance (le recul du spectateur), le rendu de la pâte disparaissant alors pour révéler les profondeurs de la matière, la musique de Ravel ne se livre vraiment que dans les savants assemblages de son orchestration, dans les associations de timbres, les mélismes de couleurs qui semblent naître d’une apparente absence de mélodies fédératrices.

L’orchestration ravélienne, d’une précision de détails infinie, méticuleusement ouvragée, millimétrée dans ses effets, ne se déploie qu’à l’instant de la fusion, de l’amalgame des instruments. Un trait, pris isolément et examiné de près, ne pourrait que déconcerter, décevoir.

L’auditeur de Ravel, comme le spectateur de Monet, doit prendre du recul, accepter la distance indispensable : alors se déploient les artifices magiques, la profondeur du champ, les trames dissimulant d’autres arrière-plans.

***

Les couleurs de l’orchestre

La mise en perspective de l’orchestre ravélien trouve son écho dans la mise en abîme des reflets dans les toiles de Monet.

Aux Vallées de la Creuse pourraient répondre le Lever du jour de Daphnis et Chloé, aux Meules répétitives les variations orchestrales des Tableaux d’une exposition de Moussorgsky orchestrées par Ravel, aux Cathédrales les fusées des Jeux d’eau mêlées à la majesté du Menuet antique, aux Gares la mécanique hypnotique du Boléro, aux Nymphéas l’attraction des Miroirs ou de Gaspard de la Nuit, au pont japonais des jardins la fééries de Ma Mère l’Oye et de l’Impératrice des Pagodes…

Même quant il orchestre scrupuleusement le Carnaval de Schumann ou les Tableaux d’une exposition de Moussorgsky, qu’il n’en trahit pas une parcelle ni n’en modifie la substance initiale, Ravel reste Ravel, créant un espace sonore qui n’appartient qu’à lui.

Hokusai (1760-1849), La grande vague de Kanagawa, in 36 vues du Mont Fuji, 1832

La passion que Monet éprouva pour l’estampe japonaise lui fit acquérir quarante-six estampes de Kitagawa Utamaro (1753-1806), vingt-trois de Katsushika Hokusai (1760-1849) et quarante-huit d’Utagawa Hiroshige (1797-1858), soit cent dix-sept œuvres, que le maître aimait à contempler souvent et dont l’influence sera déterminante sur sa dernière manière et l’aménagement de l’étang de Giverny avec sa passerelle rappelant les ponts japonais… sans parler de ses échanges épistolaires et d’achat d’oeuvres auprès de ses nombreux viositeurs japonais qui, de son vivant, installeront sa célébrité au pays du Soleil-Levant où il est devenu un « dieu vivant ».

Dans Asie, premier volet de Shéhérazade, Ravel sublime les vers de l’ami Tristan Klingsor :

« Asie, Asie, Asie,

Vieux pays merveilleux des contes de nourrice,

Où dort la fantaisie

Comme une impératrice

En sa forêt tout emplie de mystères,

Asie,

Je voudrais m’en aller avec ma goélette

Qui se berce ce soir dans le port,

Mystérieuse et solitaire,

Et qui déploie enfin ses voiles violettes

Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d’or.

Je voudrais m’en aller vers les îles de fleurs

En écoutant chanter les mers perverses

Sur un vieux rythme ensorceleur… »

Écouter : Maurice Ravel, Sheharazade, I-Asie

(Régine Crespin, Ernest Ansermet, Orchestre de la Suisse Romande)

Comment ne pas penser à Monet, à l’amour de celui-ci pour l’Asie et sa collection d’estampes japonaises de Hokusai, de Hiroshige, à ce « monde flottant » qui y transparaît, aussi sensible sur la toile que dans la trame ravélienne ?

N’y a-t-il pas, dans l’interstice où le motif se dissout dans un ensemble résonnant, quelque chose qui se refuse au monde vraisemblable des adultes, à l’espace qui se veut décidément trop encadré, pas assez fluide pour ne pas vieillir, trop fini pour ne pas mourir ?

***

La partition ravélienne dissimule une pâte dont la connaissance des systèmes, des portées, de l’instrumentarium qui la composent, la lecture le plus attentive, ne percent pas les mystères. L’écriture corsetée et sobre du compositeur, sans ratures ni scories d’aucune sorte, n’y livre presque rien des déploiements sonores, des floraisons harmoniques. Comme dans l’alambic de l’alchimiste, c’est au contact de l’air, du souffle de l’interprète, des assemblages de timbres de l’orchestre que la réaction s’opère et que naît l’effervescence sonore.

« Être sensible au rythme, à la mélodie, à l’harmonie, à l’atmosphère qui créent les sons. Frissonner à l’enchaînement de deux accords, comme au rapport de deux couleurs. La matière : cela importe d’abord dans tous les arts. Le reste en découle ».

Maurice Ravel, in Courrier, 13 janvier 1910

De même le jardin de Monet, pieusement arpenté, creusé, bêché, retourné, recomposé, les allées sans cesse ratissées, les plates-bandes remaniées, les buissons taillés et retaillés, cette apparente anarchie qui semble régner, ne révèlent presque rien de la chorégraphie souterraine qui vibre et tinte dans l’air.

« … Le nuage qui passe, la brise qui fraîchit, le grain qui menace et qui tombe, le vent qui souffle et s’abat brusquement, la lumière qui décroît et qui renaît, autant de causes, insaisissables pour l’œil des profanes, qui transforment la teinte et défigurent les plans d’eau ».

Claude Monet à Thiébault-Sisson, à propos des Nymphéas

Claude Monet dans l’atelier de Giverny, spécialement construit par le peintre à l’été 1915

pour accueilir les grands panneaux de ses Nymphéas

Le sourcier et l’horloger

Peinture et musique : composition picturale, pâte sonore…

Dans le geste de celui qui note et mesure sur la portée ou de celui qui peint sur la toile :

où s’éploie le funambule, où se cache le jardinier, où règne l’architecte ?

Quelle est la part du sourcier et celle de l’horloger ?

Du peintre ou du musicien, de Monet, de Ravel, de Debussy, qui est le peintre, qui est musicien ?

Quand pour la musique, dans les traités d’Harmonie, on évoque les enchaînements d’accords, la consonance, la dissonance, les intervalles harmoniques, le chromatisme… ne traite-t-on pas aussi de peinture ?

De même, en peinture, ne parle-t-on pas de tonalité, d’harmonie des couleurs, de mode, de touche ?

« Pourquoi est-ce que je comprends mieux le musicien que le peintre ?

Pourquoi vois-je mieux en lui le principe vivant d’abstraction ? »

Vincent Van Gogh, lettre à Théo

« Si l’on demande aux peintres ce que c’est qu’accorder un tableau, on verra que c’est faire pour contenter l’œil ce qu’on fait en musique pour contenter l’oreille ».

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Léonard de Vinci, perplexe face aux spéculations cosmologiques des traditions issus de l’harmonie des sphères et de la tetraktys, se demande « si le frottement des cieux fait son ou non ».

Dans son Paragone, il constate : « La musique éveille une harmonie de rapports qui satisfait le sens de l’ouïe au point de laisser les auditeurs dans une extase d’admiration. Plus puissante est encore la beauté des rapports d’un visage angélique dans un tableau car ses proportions produisent un accord harmonieux qui atteint l’œil en un seul moment comme la musique fait pour l’oreille. » Mais la musique, selon lui, demeure « une sœur cadette et malheureuse car elle disparaît à chaque fois (una sorella minore e infelice perché svanisce di volta in volta) ».

La peinture, comme la musique, est une course à l’abîme, contre la disparition.

L’instantanéité, que Claude Monet n’a cessé toute sa vie d’essayer d’apprivoiser et que le musicien, au moment du concert, « exécute » comme un moment unique non reproductible, répond au carpe diem cher aux philosophes.

« Le temps n’a qu’une réalité, celle de l’instant. Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l’instant et suspendue entre deux néants » rappelle Gaston Bachelard dans son livre L’Intuition de l’instant.

***

L’écureuil et le nénuphar

Pas étonnant que les Nymphéas aient été le « motif » auquel s’est astreint le labeur du peintre pendant les dernières années. Dans le mot on trouve la racine nympha, du grec ancien νύμφη numphê, qui signifie : la jeune mariée, la promise, la vierge…

L’instant ultime que recherche Monet, c’est le temps de la pureté originelle, un espace d’enfance recréée, suspendu entre terre et ciel (le nénuphar posé sur le miroir de l’eau face au ciel), un lieu non souillé par l’usure du monde, un territoire propice à la sève créatrice, désexué et libre…

Ce lieu n’est-il pas aussi celui de l’Enfant et les sortilèges ?

En 1916, Ravel vient de perdre sa mère : il se réfugie dans le livret espiègle de Colette. « J’espère faire l’œuvre de ma vie » déclare-t-il en 1923, en pleine gestation, qui va durer près de cinq années. Le « motif », c’est l’enfance, à travers l’évocation d’une figure maternelle invisible mais constamment « palpable » : l’Enfant, qui n’a pas été sage, a exercé sa tyrannie sur les objets, les arbres et les animaux qui l’entourent. Dans le rêve ceux-ci fomentent leur vengeance : peu à peu apparaissent des victimes nocturnes, proies innocentes, bestiaire criant ou vociférant, objets familiers, horloge, théières, dont les dérèglements mécaniques aspirent à un retour vers un ordre apaisé, dans le giron maternel. Pour réaliser son chef-d’œuvre, Ravel convoque tous les artifices, toutes les obsessions qu’il a, depuis longtemps, dispersés dans son œuvre.

Il serait fastidieux de les évoquer ici. Contentons-nous simplement de mettre en évidence la présence des automates : ne figent-ils pas, dans un temps mesuré par le remontoir, l’âge idéal d’un état de grâce originelle, un état libre, non flétri par la cohue, comme l’écrivit Baudelaire.

À la fin de l’ouvrage, l’écureuil épargné par l’enfant, donne la clé :

« Sais-tu ce qu’ils reflétaient mes beaux yeux ? Le ciel, le vent libre… ».

Dans les yeux de l’écureuil, comme dans le bassin des nymphéas, règne, l’espace d’un reflet, la liberté fugitive suspendue entre les deux éléments propices : l’air et l’eau.

Ravel/l’écureuil. Monet/le nénuphar.

Étranges résonances. Voir RAVEL LE SECRET DE L’ÉCUREUIL

Le mot écureuil dérive du latin scūriolus, du grec ancien σκίουρος composé de σκὶα qui signifie l’« ombre » et de οὐρά qui signifie « queue ». Panache et élégance du rongeur (la « queue », le dandy) ; ombre secrète, symbole de l’épargne, de ce qui, au risque de périr, doit s’épargner. Comment ne pas voir dans cette dualité un portrait en creux du musicien ? Ravel, dandy pathétique clôturé dans l’espace confiné de sa maison, aspirant par le geste de sa musique, au-delà de la Pavane pour une infante défunte, à l’espace de la virginité perdue, des nymphes et des elfes…

Madame Colette ne s’y est pas trompée. Dans son Journal à rebours en 1941 elle décrit ainsi Maurice Ravel : « Ses mains délicates de rongeur, effleurait toutes choses de son regard d’écureuil »…

De même l’image des nénuphars semble relayer la figure du peintre renouant avec son enfance perdue : le mot nénuphar (ou plutôt nénufar) vient de l’arabe nainūfar, nīnūfar, nīlūfar, du persan nīlūfar, lui-même emprunté au sanskrit nīlōtpala- « lotus bleu », de nīlah « bleu-noir » et utpalam « fleur du lotus ».

« Dès qu’ils eurent mangé le doux lotos, ils ne songèrent plus ni à leur message, ni au retour ; mais, pleins d’oubli, ils voulaient rester avec les Lotophages et manger du lotos » trouve-t-on dans l’Odyssée, et cette crainte d’Ulysse :

« j’ordonnai à mes chers compagnons de se hâter de monter dans nos nefs rapides, de peur qu’en mangeant le lotos, ils oubliassent le retour ».

Si le lotus suscite l’oubli du retour, le bassin des nymphéas à Giverny entraîne le peintre dans l’oubli du temps, vers l’enfance non domestiquée, qu’il n’a cessé d’évoquer : « J’étais un indiscipliné de naissance ; on n’a jamais pu me plier, même dans ma petite enfance, à une règle » (in Le Temps, 26 novembre 1900).

« Qu’importe ma vie ! Je veux seulement qu’elle reste jusqu’au bout fidèle à l’enfant que je fus » écrit Georges Bernanos dans Les Grands Cimetières sous la lune.

L’espace d’un reflet… ou le territoire de l’innocence !

***

L’enfance retrouvée

Peut-être l’œuvre de Monet comme celle de Ravel nous convient-elles à méditer vers une voie annihilée par des siècles de raison. Un chemin tracé dans l’instantanéité fertile, débarrassé des nostalgies et des regrets, renouant avec une enfance reconstruite, recomposée patiemment, reconquise au prix de l’expérience, des renoncements, des souffrances.

« Porter jusqu’au terme, puis enfanter : tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment, mûrir en vous, dans l’obscur, dans l’inexprimable, dans l’inconscient, ces régions fermés à l’entendement. Attendez avec humilité et patience l’heure de la naissance d’une nouvelle clarté. L’art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Le temps, ici, n’est pas une mesure. Un an ne compte pas : dix ans ne sont rien. Être artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme l’arbre qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant, aux grands vents du printemps, sans craindre que l’été puisse ne pas venir. L’été vient. Mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s’ils avaient l’éternité devant eux. Je l’apprends tous les jours au prix de souffrances que je bénis : patience est tout ».

Rainer-Maria Rilke, in Lettre à un jeune poète, extrait, traduction Bernard Grasset

Une efflorescence à peine perceptible.

Un pollen répandu sur la toile blanche, tendue comme un miroir, prête pour les noces avec la lumière.

Un pollen pris dans les filets des portées du papier musique, recueilli à l’aube des enchantements.

Une enfance retrouvée, capable de féconder la floraison d’un regard toujours émerveillé.