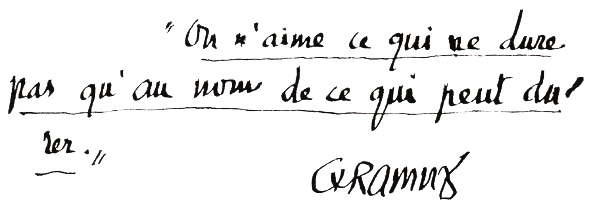

Ramuz – Stravinsky : Chemin Faisant

… sur les pas d’un texte de Charles-Ferdinand Ramuz,

témoin privilégié des « années suisses » du grand compositeur russe

par Patrick Crispini

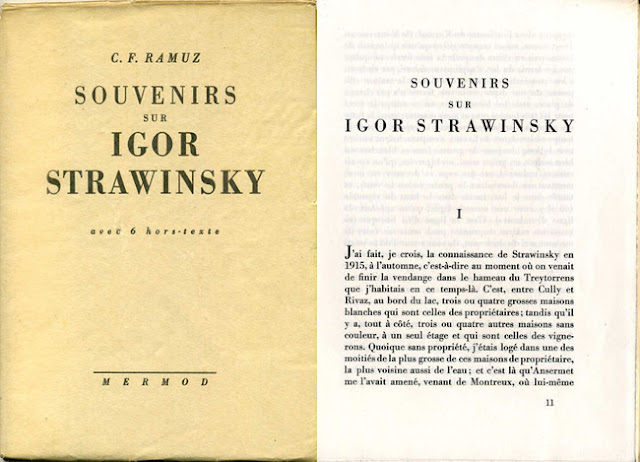

Lire le texte intégral Souvenirs sur Igor Strawinsky de Charles-Ferdinand Ramuz,

in Œuvres complètes, vol.5, @ Editions Rencontre, 1973

Ce texte est une rareté… autant qu’une petite merveille !

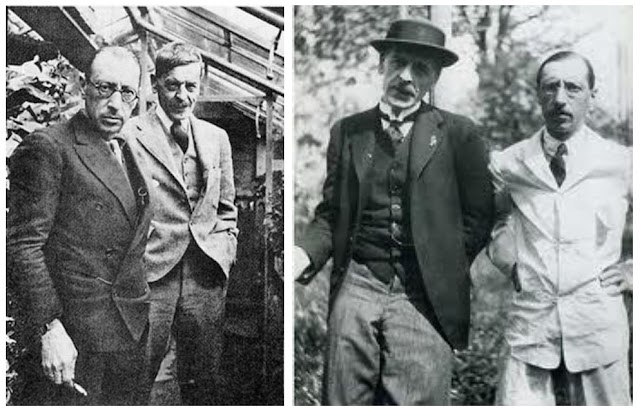

Il fut noté en 1929 par l’écrivain Suisse romand Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), un peu plus de dix ans après sa première rencontre avec le compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971), alors réfugié en Suisse, comme d’ailleurs la plupart de ses compatriotes des Ballets russes, Serge Diaghilev en tête, pour qui la Guerre avait marqué une interruption forcée de l’activité artistique.

La rencontre dans le Lavaux en 1917, qui aurait pu demeurer sans lendemain, est organisée par le chef d’orchestre suisse Ernest Ansermet (qui va devenir bien vite le nouveau directeur musical des Ballets russes à Paris, mais qui, à cette époque, dirige encore l’orchestre du Kursaal de Montreux). Elle apparaît à Ramuz comme une onction divine : « ils me sont arrivés du levant, ils sont venus d’où le soleil se lève ».

La survenue de ces deux rois mages, prophètes d’un art alors nouveau, en plein désarroi de la Première Guerre mondiale, va secouer la torpeur du vignoble et redonner courage à l’écrivain, en proie au doute au découragement.

« […] Ils me sont arrivés du levant, ils sont venus d’où le soleil se lève. Je ne savais rien encore de Strawinsky, ou presque rien. Je savais seulement qu’Ansermet le tenait pour un grand musicien, je savais qu’il était Russe ; je savais qu’il était l’auteur, entre autres, d’un ballet qui commençait (tout est inchoatif en art) à être fameux : il s’agissait de Petrouchka ; je savais que des circonstances de famille très urgentes l’avaient fait s’établir un ou deux ans auparavant dans une de nos stations de montagne d’où il venait seulement de redescendre : voilà pour les circonstances extérieures ; de sa personne, j’ignorais tout ».

La sympathie est immédiate. Ramuz, qui ne pratique guère les courbettes et les salamalecs, replié dans son terroir romand, après quelques tentatives d’incrustation à Paris, pour mieux « ressentir l’universel », reçoit l’ardent russe comme une aubaine. Pour ces deux « cuirs », râpés à des mondes très éloignés, pour ces épidermes hypersensibles, il y a rencontre, communion : une sorte de fraternité qui va vite se transformer en collaboration, à travers des œuvres comme Renard, Les Noces, l’Histoire du soldat…

Entre les vignes du Seigneur et les échalas de « La Côte », les deux artistes – l’un russe, jaillissant, fécond, l’autre vaudois, raide, écorché mais tellement aigu – cheminent, entre trois décis de « Dézaley », dans un terroir qui ressemble encore au jardin des Hespérides.

« […] Il n’est pleinement lui-même, ce pays, que nu. Le jour où Strawinsky est venu, il recommençait, sous un ciel de pierre claire, à être lui aussi de pierre et de terre, avec ses magnifiques mouvements en arrière et en avant, ces bombements, ces renflements comme d’un grand corps en action jusque dans l’immobilité ; les feuilles là-dessus étaient pauvres et rares, ayant été brûlées par la maladie, ayant été tachées par la saison en rouge, en beau jaune canari, en jaune orange : ce qui faisait beaucoup de petites taches de couleur un peu trop anecdotiques, mais vivantes ; et j’étais heureux que ce pays se fût mis ainsi à revivre pour recevoir et accueillir celui qui a été (qui était d’avance) un de ses grands amis.

Je ne me rappelle pas du tout si Strawinsky avait ce jour-là (tantôt il l’a, tantôt il ne l’a pas) le petit vestige de moustache sur les narines qui le fait ressembler à Pierre le Grand (qu’il n’aime pas ; et il a une figure faite à grands traits, avec un grand nez, qui s’accommoderait très bien de la perruque) ; ce que je me rappelle seulement (je continue à essayer d’être sincère), c’est que nous avions été goûter ou, pour parler comme chez nous, « faire les quatre heures » à la Crochettaz ».

Gea Augsbourg (1902-1974), Les Quatre heures à Lavaux :

Paul Budry, Edmond Gilliard, La Belle du Dézaley, Igor Stravinsky, Ernest Ansermet, C.-F. Ramuz

La langue slave et colorée de l’un, nimbée de vodka et du petit blanc des estaminets abordés lors de promenades complices, et la « parlure » farouche et recomposée de l’autre, vont composer une pyrogravure poétique et sonore en creux et ombres, dont l’apparente rusticité sera vite patinée par le temps.

« Nous avons lié connaissance devant les choses et par les choses.

[…] Ici commence votre personne et du même coup commence votre art : c’est-à-dire vous tout entier ; je me suis acheminé à cette connaissance dite intérieure par le plus extérieur, le plus terrestre des chemins. Aucune discussion « artistique » ou « esthétique », si je me rappelle bien ; mais je reçois votre sourire devant le verre plein, le pain qu’on apportait, la chopine fédérale […] J’ai lié connaissance avec vous dans et par l’espèce du plaisir que je vous voyais prendre aux choses, et les plus « humbles » comme on dit, et en tout cas les plus élémentaires ; notre première entente a été dans une certaine espèce et une certaine qualité de délectation, où tout l’être est intéressé.

J’aime le corps, vous le savez, parce que je ne le sépare guère de l’âme ; j’aime avant tout la belle unité qu’il y a dans leur participation totale à telle opération, ou abstrait et concret se trouve conciliés, s’expliquent, s’éclairent mutuellement.

[…] vous m’avez fait comprendre tout de suite que le musicien qui invente un son n’a rien nécessairement d’un spécialiste, et qu’il le tire d’une substance vivante, une substance commune à tous, avec laquelle il a d’abord à prendre lui-même directement, humainement, contact. Je devenais musicien à mon tour, je me sentais me rapprocher de vous et de la musique devant le pain, devant le vin ; […] cette communauté de goûts allant même donner le droit de participer à une musique que je voyais être pour vous située d’abord dans une matière, dans l’objet, puis venir à son existence intérieurement à vous-même par toutes les portes du corps : le toucher, le goût, l’odorat, la vue, tous vos sens ouverts et dociles, de sorte qu’en quelque manière elle ne finissait pas, cette musique, elle ne commençait pas non plus, elle naissait, elle pouvait naître de tout, n’étant pas enfermée d’avance dans sa propre définition. Plus simplement, ce que je percevais en vous, c’était le goût et le sens de la vie, l’amour de tout ce qui est vivant ; et que tout ce qui est vivant était pour vous, comme d’avance en puissance, de la musique. Vos nourritures étaient les miennes ».

Commencent alors les visites entre « voisins », les conversations ponctuées de promenades revigorantes, de rencontres avec des figures locales, de soupes partagées, puis les premiers travaux :

« C’est à l’occasion de Renard que nous avons commencé à collaborer, et je crois qu’on n’arrive vraiment à se connaître qu’à l’occasion d’un travail en commun. C’est par l’affrontement à une même matière, un même sujet, à de mêmes difficultés qu’on prend seulement conscience, par des réactions spontanées, immédiatement comparables et ayant pour ainsi dire un dénominateur commun, de ses ressemblances, de ses différences, de sa classe ou de sa catégorie, de certaines valeurs profondes qui n’apparaissent pas ou pas toujours au cours d’une simple conversation. Ceux qui se connaissent vraiment entre eux sont les hommes d’un même métier, et par son truchement et à son occasion, c’est-à-dire quand une matière et tout le jeu de ses combinaisons viennent enfin se substituer aux imprécisions du vocabulaire ».

Ramuz le prudent, Ramuz animal flaireur, s’imprègne vite du climat ambiant, et du tohu-bohu généré par l’usage immodéré des instruments à percussion, martelés par Stravinsky, qui résonnent, par les fenêtres ouvertes, dans les rues de Morges la proprette.

« […] nous étions parmi les tambours, les timbales, les grosses caisses, tout espèce d’instruments de choc (ou de percussion, qui est le terme officiel) auxquels le cymbalum dont il a été question plus haut était récemment venus s’ajouter. Je me sentais musicien parmi ces instruments de musique, j’entends ces instruments de musique-là, qui n’ont rien d’ésotérique comme le violoncelle ou même le piano : j’entends que rien ne m’empêchait de taper dessus. Tout ce qui est rythme ou volume de son, ou encore ce qui est timbre, m’appartient de droit, parce que le rythme, le son, le timbre, ne sont pas seulement de la musique, ils sont au commencement de la musique, mais ils sont au commencement de tous les arts ».

Gea Augsbourg (1902-1974), deux dessins pour l’Histoire du soldat

Et le travail va son train, l’écrivain épousant peu à peu la prosodie russe pour en faire saillir un verbe de steppes et de vignes, râpeux et rutilant sous la langue, comme ces vins qui naissent d’assemblages improbables.

« Strawinsky me disait le texte russe vers à après vers, prenant soin de compter chaque fois les syllabes de chaque vers, dont je notais le nombre en marge de ma feuille, puis on en faisait la traduction, c’est-à-dire que Strawinsky me traduisait le texte mot à mot […] Je notais mon mot à mot ; ensuite venait la question des longueurs (celles des longues et des brèves), la question aussi des voyelles (telle note étant écrite pour un o, telle pour un a, telle pour un i ; enfin, et par-dessus toutes les autres, la fameuse et insoluble question de l’accent tonique et de sa coïncidence ou de sa non-coïncidence avec l’accent musical.

[…] Qu’on ajoute à tout cela les complications résultant des contradictions particulières qu’il y a entre le russe et le français où l’accent n’est pas dans le mot, mais dans la phrase, il n’y a pas la même intensité ; on se rendra compte au total que les difficultés n’était pas petites et eussent fourni matière à d’interminables discussions.

Elles n’ont pourtant jamais été longues entre nous. Une espèce d’accord intime et préalable y présidait. Il avait été entendu très vite qu’il n’y aurait que des cas particuliers. Chacun d’eux comportait sa propre solution, et solution n’est pas le mot, car chacun d’eux supposait bien plutôt l’intervention du goût que de l’entendement, au sens le discursif et analytique ».

Communion. Transfusion. Osmose : l’écrivain suisse un peu pétrifié, dans un pays où la fantaisie, notion inconnue au bataillon, et qui n’est pas une marque de fabrique helvète (on le saurait !), se trouve électrisé par l’énergie contagieuse du Russe. Il se met à vibrer à ce diapason, qui va peu à peu lui révéler le vrai tracé de son propre chemin artistique.

« Étrange rencontre que la nôtre ; tout semblait devoir nous séparer. Vous étiez musicien, moi pas ; vous étiez Russe et veniez de très loin, moi j’étais déjà où je suis encore, c’est-à-dire où je suis né ; nous ne parlions même pas la même langue. Les choses qui nous entouraient, vous auriez pu et dû les voir d’une certaine façon, moi d’une autre ; vous de votre façon à vous, moi de ma façon à moi ; elles auraient dû se mettre entre nous. Comment donc se fait-il que ce soit pourtant par elles, à travers elles, que nous ayons si vite si complètement communiqué, plus encore : que vous m’ayez consolidé dans l’amitié que je leur portais ?

Elles comptaient si peu, ces choses, pour les hommes qui m’entouraient, qui étaient pourtant de ma race ; elles comptaient si peu aux yeux de ceux pour qui elles auraient dû compter surtout !

Et alors vous êtes venu ; et le premier bénéfice que j’ai tiré de notre rencontre a été qu’elle m’a fait voir que ces choses comptaient aussi, qu’elles comptaient grandement pour vous. Vous m’avez délivré de mes doutes et de mes scrupules ; vous m’avez appris, en étant vous-même, à être moi-même. J’ai à vous remercier particulièrement de m’avoir encouragé à manifester mon plaisir (au sens plein) là où je le trouvais, tel que je le trouvais, sans chercher à le corriger d’abord, ni à me l’expliquer à moi-même ; — cela malgré l’immense réprobation dont je me sentais entouré, qui m’entoure encore aujourd’hui, et peut-être aurait fini par me faire taire, comme tant d’autres, aurait fini par me faire douter de ce plaisir même, si vous n’aviez pas été là ».

Obligation de devoir lutter contre la « coalition d’habitudes », calfeutrée derrière les clichés fondateurs et la croix fédérale : glaciers éternels, traditions ancrées, fanfares et chœurs mixtes, cors des alpes, fromages d’alpage et chocolat au lait ; jardinets ordonnés, nains de jardin ; pays verrouillé par le radicalisme bon teint, le service militaire, les coteries et les comités, tout cela baignant dans les couleurs tièdes d’un protestantisme consensuel ; ce pays Vaud, marqué par la justice de Berne et son franc parler goguenard, qui fête en grande pompe ses vignerons tous les 25 ans, dans une liesse de patronage, rit de bon cœur entre deux « godets » dans les pintes du canton, mais ne supporterait pas qu’un épi dépassât du champ de blé (c’est toujours un peu comme ça).

« Autour de nous était (elle y est encore) une immense coalition d’habitudes et de goûts dont la condamnation allait d’instinct bien entendu à tout ce qui pouvait la rompre ; une grande coalition, et d’autant plus redoutable qu’elle était plus passive, autour de certaines choses, qui étaient permises et qu’elle protégeait, tandis que d’autres ne l’étaient pas et elle en défendait l’accès par les mêmes moyens, c’est-à-dire l’immobilité.

[…] Vous m’avez donné l’exemple de la spontanéité, qui est celui dont nous avons le plus besoin dans ce pays, où les natures sont tellement portées à s’analyser, se juger, se confronter à elles-mêmes, qu’elles finissent par ne plus agir ni même à réagir du tout.

Oh ! comme vous étiez, vous, « agissant », et immédiatement agissant, en comparaison et par contraste ! ».

C’est le temps où le Vaudois « rate » le dernier train, pour mieux partager les veillées nimbées de vodka et de café fort où le Russe réenchante pour lui seul les légendes de le vieille Russie, où Gogol et Tolstoï semblent – à ce Suisse un peu terreux qui n’a quasiment pas voyagé, si ce n’est pour la « montée » à Paris, qui l’a laissé sur sa faim – devenus presque frères. La figure stravinskienne est désormais si parlante à Ramuz, si fécondante, qu’elle va engendrer le manifeste, susciter la démarche, la révolte douce par l’anti-conformisme : face à « l’homme nombre », fade et aveugle, place à « l’homme premier, le seul qui compte » :

« L’homme nombre, qui est indirect, ne voit ou ne veut voir, en général (et parce qu’en réalité il ne voit rien), que les choses déjà vues par d’autres ; là est aussi pour lui le moindre risque de se tromper. Il se meut, en poésie, dans la convention poétique, qui est la négation même de la poésie ; il greffe ses « impressions d’art » sur des impressions d’art ; les choses n’existent pour lui qu’une fois qu’elles ont été exprimées, elles n’existent qu’au second degré. […] Je vous ai vu aller directement aux choses, et aux choses d’ici, au nom de votre seul plaisir, sans « encouragement » aucun, sans exemples venus du dehors, d’instinct, par goût profond, ce qui est déjà de l’amour. Vous avez été pour moi l’exemple vivant de ce qu’est l’homme premier, le seul qui compte.

On les distingue souvent mal, ces hommes-là, on ne les distingue que bien tardivement, perdus et confondus qu’ils sont d’abord dans la masse des êtres ; on les distingue d’autant plus difficilement que tant d’autres ont l’habileté et que ceux-ci souvent (pas vous) n’ont pour eux que la maladresse ; vous avez été pour moi un de ses hommes-là, un de ses hommes au sens complet. Vous étiez musicien : vous avez représenté pour moi la musique à l’état naissant : ce que je me suis amusé à appeler, par opposition à la musique toute faite, l’anti-musique… »

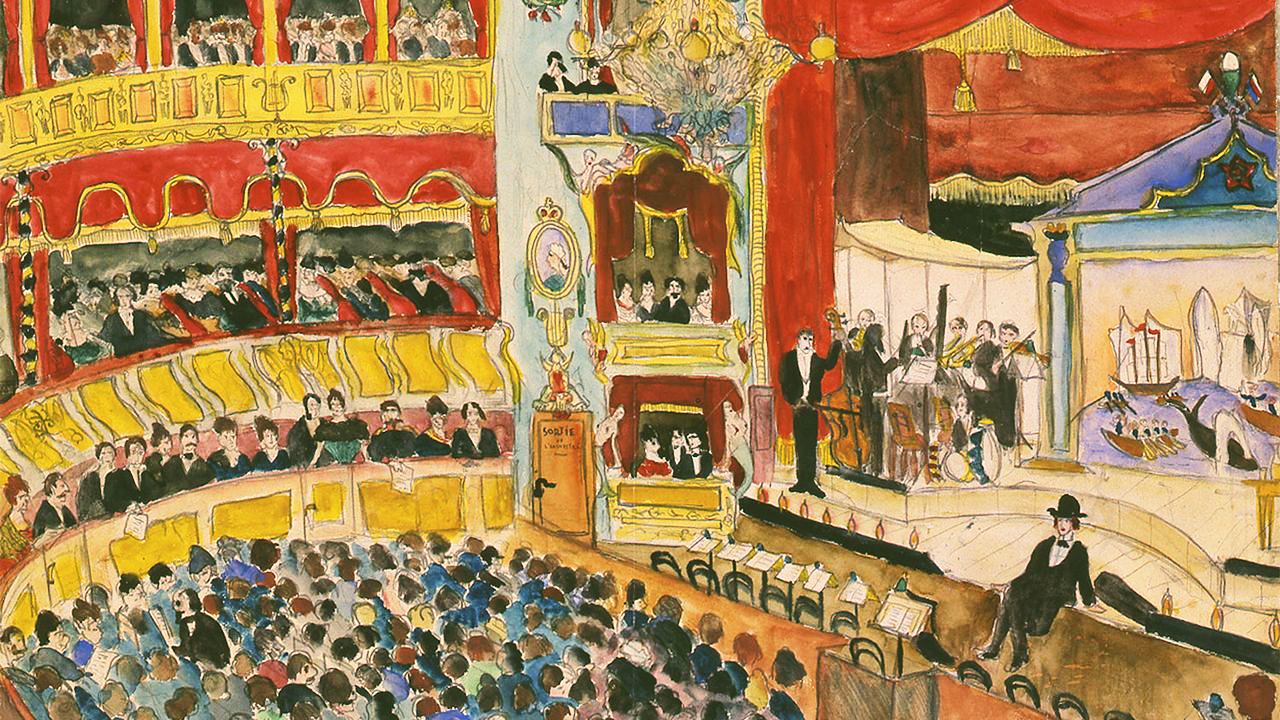

La première de l’Histoire du Soldat le 28 septembre 1918 dans l’ancien Théâtre de Lausanne. Aquarelle faite de mémoire par Théodore Stravinsky, fils du compositeur, alors âgé de 12 ans, De droite à gauche, on voit la table du lecteur, le rideau de scène d’Auberjonois, Pitoëff assis sur la rampe, dans une apparition du diable, et l’ensemble instrumental dirigé par Ernest Ansermet.

« […] nous nous étions dits, Strawinsky et moi (en gros) : « Pourquoi alors ne pas faire simple ? Pourquoi ne pas écrire ensemble une pièce qui puisse se passer d’une grande salle, d’un vaste public ; une pièce dont la musique, par exemple, ne comporterait que peu d’instruments, et n’aurait que deux ou trois personnages (ce calcul était complètement faux, on s’en doute, — on verra pourquoi tout à l’heure) ? Puisqu’il n’y a plus de théâtres, nous aurions notre théâtre à nous, c’est-à-dire des décors à nous qui pourraient se monter sans peine dans n’importe quel local et même en plein air ; nous reprendrions la tradition des théâtres sur tréteaux, des théâtres ambulants, des théâtres de foire… On pourrait exploiter ainsi toutes sortes de publics, sans trop de frais…

[…] Il était d’autre part entendu que la « troupe » se trouvant ainsi constituée, musicien y compris, d’autres représentations auraient lieu dans d’autres villes ; les salles y étaient retenues, des affiches y avaient même été placardées ; il semblait assez que nous allions voir se réaliser, de façon à vrai dire un peu particulière, notre projet de théâtre ambulant.

Nous n’avions pas prévu que sa modestie dût à ce point porter ombrage aux événements conjugués. Car il y eut d’abord la grippe, cette fameuse grippe espagnole (qui fut le nom dont on la baptisa par euphémisme, en réalité une affreuse peste qui faisait mourir en trois jours les plus robustes jeunes hommes) : et du même coup plus de musiciens, plus d’acteurs, plus d’ouvreuses, plus de machinistes, plus de théâtres ; — il y eut ensuite l’armistice, il y eut dans le pays même la grève des chemins de fer, il y eut tout autour de ce petit pays une débauche de révolutions, un extraordinaire déchaînement de désordres de toute espèce ; et c’est ainsi que notre roulotte n’a jamais roulé sur ses propres roues, c’est ainsi que nous n’y avons jamais attelé le tracteur (avec trompe, klaxon et autres accessoires) que nous avions rêvé lui voir un jour ».

L’affiche de la création de l’Histoire du Soldat

Deux croquis de René Auberjonois pour l’Histoire du Soldat

Jean-Louis Barrault reprenant le rôle du Soldat dans l’Histoire du Soldat en 1924

Entre-temps la Révolution russe est passée par là. En 1929, lors de la rédaction du texte, Ramuz se remémorera la Grande Russie que lui contait Stravinsky, y voyant peut-être, en opposition avec le nouvel ordre soviétique, une métaphore de ce qui attend le monde à venir.

« La Révolution russe s’est faite : il va falloir attendre maintenant qu’elle se défasse ou se refasse, et justement par des moyens complètement contradictoires à ceux qu’elle a employés pour se faire : organiques, secrets, cellulaires, vécus au fond d’un cœur, d’un autre, d’un autre encore, par prolifération, dans toute l’étendue d’un gigantesque territoire : travail intérieur, travail muet, travail minutieux : et c’est pourquoi sans doute pour l’instant la Russie semble tellement se taire, c’est pourquoi elle semble tellement immobile autour des ruines de son premier espoir.

Mais on ne tue pas l’espérance. Kerensky passe, Lénine passe. Lénine pour le moment est dans un cercueil de verre. Lénine, pour le moment, semble subsister mort dans son corps comme un saint, mais là aussi ce n’est que mécaniquement. Il arrive quelquefois que la nature réussisse à imiter la surnature ; l’illusion ne dure pas longtemps. Parfois le relatif réussit à faire figure d’absolu : il n’en est jamais que la parodie. Lénine dans son cercueil de verre est extrêmement symbolique, car déjà des rumeurs circulent : on dit que, malgré les machines frigorifiques (dont le saint n’a pas besoin et justement le saint chez les orthodoxes est celui qui ne « sent » pas après sa mort), le corps de Lénine se gâte ; on a substitué, paraît-il, à ses mains de chair des mains de cire ; pièce à pièce, il s’en va, et sa réalité qui n’est que pourriture cède chaque jour un peu plus la place au plus grotesque des simulacres ».

Et puis voici venu le temps où les deux marcheurs, de Villeneuve par le goulet de Saint-Maurice, se dirigent vers Sion, et les hauteurs de Lens où le peintre Albert Muret, chasseur épicurien, philosophe montagnard, les attend de pied ferme pour la dégustation sacro-sainte – on est en Valais ! – de sa Dôle au jus si précieux qu’il semble à Ramuz participer de la féerie qui les lie avec Stravinsky depuis bientôt deux ans d’une amitié indéfectible : simple et vraie comme celle des « gens d’ici ».

« Nous nous étions avancés cependant à travers la plaine, nous avions traversé le Rhône ; et, tout en allant, j’admirais une fois de plus, à l’entendre et à me si bien confondre par moment avec lui, que nous fussions nés cependant à trois ou quatre mille kilomètres l’un de l’autre, lui dans le nord et au bord d’une mer, moi dans le sud, au bord d’un lac ; lui dans une très grande ville, avec une cour, des palais, avec un roi et plus qu’un roi : un tsar (alors), moi dans une petite ville, dans un pays républicain, depuis toujours et qui s’en « ressent », comme on dit, qui s’en ressent même un peu trop ; — lui fils d’un chanteur de la cour, musicien né dans la musique ; moi, fils, et petit-fils et arrière-petit-fils de vignerons et de paysans, chez qui je ne sache pas qu’on ait jamais songé à « écrire » de la musique ou de la prose, ni même songé qu’écrire pût être un métier ; — lui enfin orthodoxe, catholique et orthodoxe et tenant à sa religion : moi né protestant et ne tenant guère à l’être… toutes les distances abolies, et les différences supprimées, comme si elles n’avaient jamais existé ».

Dans l’atelier du peintre Muret à Lens (Valais).

Charles-Ferdinand Ramuz joue du pianola devant Marianne Muret qui tient sa fille Claire dans ses bras.

À l’arrière, Igor Stravinsky et Piccolo. Lens le 30 mai 1918. Photographie d’Albert Muret.

Mais, ce soir-là, pour saluer dignement son hôte russe illustre, Muret va sacrifier à l’ouverture d’un Cognac respectable, brisant sans le savoir une magie secrète, un rituel dont le goût de l’authenticité est le maître mot.

Sous les arbres nocturnes se termine cette soirée, qui ne fait qu’annoncer le prochain départ de l’immigrant perpétuel qu’est encore Stravinsky.

« Cette bouteille poussiéreuse, et qui par là déjà était assurée de rallier les suffrages des amateurs, m’avait semblé suspecte. Elle m’était apparue comme le parfait symbole de l’académisme, c’est-à-dire d’une forme d’art qui ne se présente qu’entourée de toute espèce de garanties, dont précisément l’étiquette, la date, et surtout la patine. Elle me semblait devoir nous entraîner très loin des fameuses« matières brutes » d’où se tire tout art véritable. Nous allions nous délecter, nom de la chose même, mais de la délectation d’autrui ; nous n’allions nous délecter de la chose que parce qu’elle était classée comme délectable. La délectation passive qui est celle de l’amateur allait remplacer, sans que nous nous en doutions, la délectation de l’auteur qui est éminemment active ».

Mais le Russe va repartir, il est déjà reparti – c’est un démiurge, comme Picasso il doit se nourrir de neuf, toujours – et le Vaudois va prendre quelques années de recul pour graver sur la plaque photosensible de sa mémoire le tracé de ces quelques mois arrachés à la guerre alentours, celle qu’on disait « la Der des ders ».

« Maintenant, Strawinsky, où êtes-vous ? Vous êtes bien loin de moi dans l’espace, vous êtes (déjà) bien loin de moi dans le temps. […] Peut-être avez-vous changé ; peut-être n’êtes vous plus tout à fait le Strawinsky que j’ai connu. Peut-être ces « souvenirs », si jamais ils vous parviennent, vont-ils même vous déplaire ; peut-être m’en voudrez-vous de les avoir écrits. Je dois vous dire que j’avais songé d’abord à y adjoindre une manière d’introduction où j’aurais expliqué à la fois les raisons que j’aurais eues de ne pas les écrire et les raisons pourquoi je les avais écrits quand même.

[…] D’autre part, vous êtes « célèbre » ; vous appartenez à la catégorie de ceux que les journaux appellent des « notabilités mondiales ». Vous êtes de ceux qu’on interviewe, et je ne suis pas un interviewer.

J’aurais sans doute dû garder le silence ; j’espère que vous distinguerez pourquoi je ne l’ai pas fait.

[…] Je pense à certaines heures de notre vie à tous les deux ; et que, si elles ont eu pour moi une grande importance, elles ne sont pas sans en avoir eu une certaine pour vous. Je pense à toutes ces choses qui mourront, qui sont déjà mortes, qui n’ont même jamais existé encore hors de nous : je n’ai pas pu m’empêcher de les mettre sur ce papier tant bien que mal, comme elles me sont venues ; — afin de les empêcher de mourir tout à fait, ou bien, si elles sont déjà mortes, de les ressusciter un instant ».

Igor Stravinsky dans son bureau à Hollywood (vers 1940)

L’homme se nourrit d’illusion, c’est son pain quotidien.

Mais parfois le burin d’une amitié entaille ce marbre et féconde l’aurore…

La coïncidence miraculeuse de ces deux univers « inconciliables » fait le miel de ce court texte. Le Vaudois s’y remémore des instants uniques, fébriles, partagés, qu’il aurait voulu voir durer toujours.

Il faut prendre le temps de lire Ramuz, dont le style est fait de « tout ce que réprouvent les académies », de redites, de sur-ponctuation, de tournures faussement oratoires et populaires – à la vérité très « travaillé », peut-être trop, parfois – qui pourra rebuter au premier contact le lecteur novice.

Et, peut-être mieux encore, le lire à haute voix – len-te-ment (quelque chose comme une musique du phonème qui ne pourrait vraiment s’apprécier qu’à pulsation lente) – comme on peut se délecter du nectar d’un « propriétaire encaveur », en faisant tournoyer le liquide dans le verre avant de le déguster.

Ramuz se boit à petites gorgées.

Alors, de cette grappe longtemps macérée, de ce jus pieusement décanté, vous parviendra en bouche ce qu’Auguste Rodin, cet autre « burineur », définissait ainsi : « Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur : il n’y a qu’une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle ».