En guise de portrait

« Ce noble et ardent Chevalier de la plus grande croisade des Arts du XXe siècle qui par son génie devait réaliser cette union féconde entre toutes les valeurs spirituelles et artistiques, entre l’Orient et l’Occident, et ainsi accomplir la renaissance de l’art dans le monde ».

Serge Lifar, in La Danse, 1965

Le feu d’artifice des Ballets russes va entraîner tous les arts dans son sillage – musique, peinture, arts plastiques, mode(s), architecture – magnifiant une légende qui rayonne encore sur la danse contemporaine, d’où sont issus maints danseurs et chorégraphes qui ont fait l’art de la danse du XXe siècle.

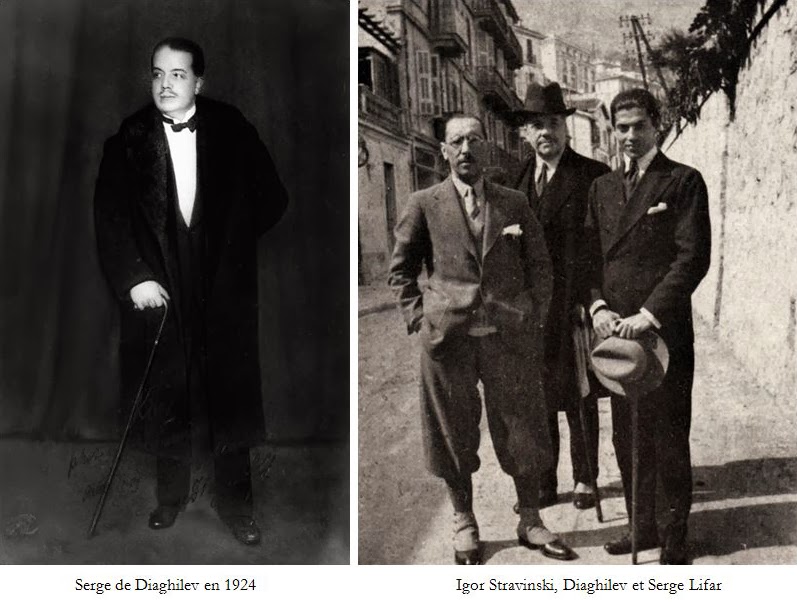

Leur histoire est inséparable de celle de leur créateur et mécène, Serge de Diaghilev, organisateur de spectacles, critique d’art, protecteur des artistes, impresario de ballet, homosexuel revendiqué, né à Selichtchi (près de Novgorod) le 31 mars 1872 (19 mars selon le calendrier julien), mort le 19 août 1929 à Venise.

« Je veux, j’ordonne, je sais ».

Si l’on voulait résumer la personnalité de Serge de Diaghilev, on pourrait dire qu’il est un homme du vouloir.

L’idée de la puissance est au cœur de cet homme-taureau. Dans tous les domaines, il connaît ses désirs et souhaite les assouvir.

Désir qui prend d’abord le chemin de l’art. Il veut faire découvrir l’art russe aussi bien à ses compatriotes qu’aux étrangers. Imposer la nouveauté de manière grandiose, étonner, faire parler de lui quitte à susciter le scandale. Cela passe par l’organisation de grandes expositions de peinture puis, à partir de 1909, par l’aventure inédite des Ballets russes.

Désir des autres aussi. Les amants qu’il soumet, la troupe qu’il commande fermement, les princesses à qui il veut plaire et qui financent ses spectacles. Mais ce démiurge exceptionnel, souvent quitté par ceux qu’il a aimés, mourra jeune d’un diabète mal soigné, épuisé d’avoir dû sans cesse, au prix de crises incessantes, maintenir ensemble les éléments les plus disparates, d’avoir à exiger de lui et des autres une quête effrénée de renouveau, d’étonnement perpétuel, de triomphes, arrachés souvent au prix des pirouettes les plus insensées.

Celui qui prendra pour devise « l’art pour l’art », bousculant conventions et formalisme, planifiant ses entreprises comme un général d’armée, va révéler talents et vocations par la fusion de toutes les expressions artistiques et susciter l’avènement d’un « spectacle total ». Émerveillé, choqué, séduit, amusé… pendant vingt ans, le public va être tenu en haleine par ce magicien hors norme !

« C’était un artiste exceptionnel. Il créait par personne interposée. On disait qu’il descendait de Pierre le Grand… par la cuisse gauche, mais en un sens il était Pierre le Grand lui-même, surtout dans son acception dictatoriale, autocratique ! Car, avant même d’être un directeur, Diaghilev était un dictateur ».

Boris Kochno, interview in Danser n°21, mars 1985

Dominateur, souvent arrogant, détestant la routine, Diaghilev, alias Chinchilla – surnom donné par ses danseuses à cause de son éternelle mèche blanche –possède une personnalité hors norme, que souligne une très grosse tête surmontée de multiples chapeaux, qu’il fait faire sur mesure…

Ninette de Valois dit de lui que sa seule présence l’intimidait à un point tel qu’elle n’osait pas le regarder en face… d’autres danseurs affirmeront qu’il est capable de les paralyser d’un regard ou d’une phrase assassine.

« Souvent, les idées elles-mêmes n’appartenaient pas à Diaghilev. Il était plutôt pauvre en invention, mais il savait attraper au vol tout ce qui surgissait de viable dans la tête de ses amis et à partir de ce moment, ces projets devenaient les siens ».

Alexandre Benois, in Souvenirs

Organisateur ambitieux, promoteur audacieux, Diaghilev entretient avec l’argent un rapport peu scrupuleux qui fera de lui un virtuose des emprunts. Acrobate sans filet il fait confiance à son talent de conviction et son pouvoir de séduction qui lui éviteront toujours, in extremis, le pire.

« C’était l’ami le plus charmant. Je l’aimais dans sa hâte à vivre, dans ses passions, dans ses guenilles, si loin de sa légende fastueuse… Têtu, généreux, avare, puis gaspilleur, ne sachant jamais d’avance ce qu’il va faire, achetant pour rien des toiles sans prix, les donnant, se les laissant voler, il traverse l’Europe en mécène sans le sou, son pantalon tenu par des épingles doubles… »

Paul Morand, à propos de Coco Chanel in Journal inutile

Ardent, déterminé, impulsif et impatient, Diaghilev est capable de soulever des montagnes pour aller au bout de ses projets, les risques liés à l’aventure ne l’arrêtant jamais. L’argent fait souvent défaut pour monter des spectacles aux coûts vertigineux.

Le « grand charmeur » sait comment s’y prendre pour s’attirer les bonnes grâces des personnalités influentes et des mécènes. C’est d’ailleurs pour correspondre avec des mécènes français que le « charlatan plein de brio » ajoute une particule à son nom : Serge de Diaghilev !

Il tient à ce que les premières de ses spectacles soient des événements courus par l’élite de la société parisienne ou monégasque. Il sait exciter le goût de celle-ci pour le scandale en vendant à vil prix des places aux jeunes révoltés du moment ou à certains groupuscules réactionnaires pour que ceux-ci mettent le feu à la salle déjà surchauffée par les rumeurs… entretenues par le même Diaghilev !

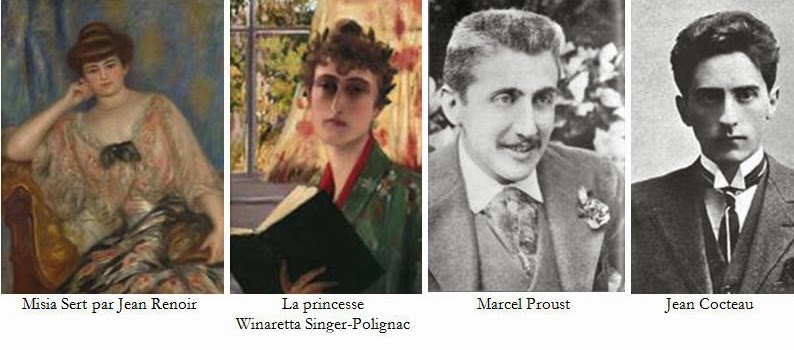

Il sait s’entourer de femmes d’influence, qui sont sous son charme et le suivent aveuglément dans ses aventures artistiques, telles la princesse de Polignac, la comtesse de Chevigné, la comtesse de Greffuhle, Coco Chanel et l’indéfectible « muse des artistes », la fantasque Misia Sert, dont les dîners et soirées demeurent mémorables.

Bon an, mal an, l’argent rentre, mais il en faut toujours plus. Musique, décors, chorégraphies nouvelles, innombrables répétitions… Les Ballets russes sont un véritable gouffre financier et la Compagnie est souvent sur la corde raide.

Cependant, Diaghilev n’est jamais à cours d’idées. C’est ainsi qu’après le gouffre financier de La Belle au Bois-dormant de 1921 à Londres, le « charlatan » imaginera de découper le fond de décor du ballet Cuadro Flamenco, signé Picasso, en d’innombrables morceaux, revendus chaque fois comme d’authentiques Picasso… ( la même Belle au Bois Dormant dont il s’entêtera à vouloir changer le titre original anglais de « Sleeping Beauty », la Belle Endormie, en « Sleeping Princess », la Princesse Endormie, en répliquant froidement à qui s’en étonne : « Parce que je n’ai pas de Belle ! »

Mondain, plastronnant, parfois obséquieux, il peut, tout autant, faire preuve d’une extrême gentillesse et se montrer attentionné à l’égard de cette troupe qu’il dirige d’une main de fer (au bord de la faillite, en Espagne, il lui arrivera de donner ses derniers deniers pour faire soigner l’enfant de l’une de ses danseuses).

Tamara Karsavina ou Serge Lifar se souviendront de lui comme d’un « père » qui met toujours les intérêts de sa Compagnie au dessus des siens propres et ne cherchera jamais à faire de ses ballets une entreprise lucrative.

Son domicile ? L’hôtel, avec deux valises et deux nécessaires de toilette, cadeaux de Vaslav Nijinski et de Leonid Massine.

« Il ne souhaitait rien posséder jusqu’au moment où il a commencé à collectionner des livres russes anciens. En fait, il avait pour tout vêtement un habit, un smoking et le complet qu’il portait sur lui. Et quand celui-ci n’était plus présentable, il en commandait un nouveau. On faisait un paquet de l’ancien qu’on jetait enveloppé dans un papier journal. Je me souviens même qu’un jour, à Venise, on le lança dans le Grand Canal… »

Boris Kochno, in Souvenirs

Dans sa pelisse doublée de fourrure sibérienne et sanglée de brandebourgs, flanqué d’une canne dont il n’a besoin que pour « toucher du bois » ou corriger un danseur, Diaghilev vit au sein de sa troupe des relations passionnelles qui frisent parfois la caricature.

« Un jour, par exemple, alors que Rodin, lui aussi attiré par les charmes masculins, avait dessiné Nijinski venu poser dans l’atelier de Maillol, Diaghilev fit irruption, fou de rage, et les deux hommes se brouillèrent à cause du danseur… »

George Brassaï, in Les artistes de ma vie, Paris, Denoël, 1982

Somptuosité des décors, créativité des costumes, chorégraphie avant-gardiste, musiques inédites, danseurs légendaires… Pour le public parisien, les Ballets russes représentent un choc à la fois artistique et culturel !

Les réactions seront souvent explosives…

Témoin, la Première en 1913 du Sacre du printemps au Théâtre des Champs Elysées.

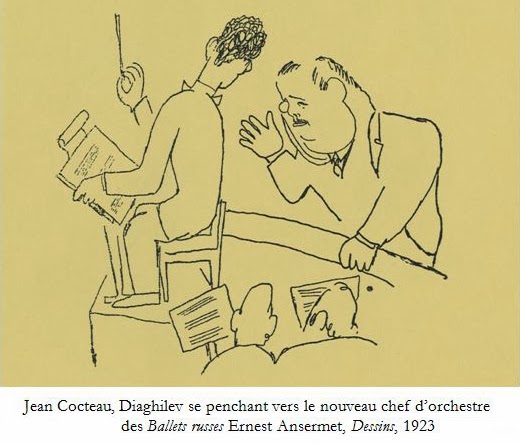

La salle est comble, tous « les matériaux d’un scandale » sont réunis, soulignera Jean Cocteau. Diaghilev, bon tacticien et fin limier, a distribué aux jeunes de l’avant-garde venus applaudir Stravinsky et Nijinski des billets de promenade qui mettent ainsi les élégants à leur portée. Et le « scandale d’anthologie » va dépasser ce que l’on peut imaginer : hurlements, injures, hululements, gifles, coups… l’assistance est déchaînée !

« Après la représentation nous étions excités, furieux, dégoûtés et… heureux. Le seul commentaire de Diaghilev fut : « Exactement ce que je voulais ». Il n’y avait aucun doute : il paraissait content. Personne n’était plus prompt que lui à saisir la valeur publicitaire d’une situation et ce qui était arrivé ne pouvait qu’être excellent ».

Igor Stravinsky, in Conversations

Jean Cocteau et Serge de Diaghilev à la création du Train bleu le 20 juin 1924

« […] La présence est quelque chose qui s’analyse mal et d’un poids extraordinaire. Un des succès du Ballet russe venait de la présence de Serge de Diaghilev.

Les loges du ballet avaient beau être coûteuses, et cher le moindre fauteuil, il n’en restait pas moins que le spectateur, même celui des petites places, se sentait reçu par l’organisateur de ces réjouissances magnifiques.

Et Diaghilev lui même savait cela et ne se contentait pas de hanter la salle et, dans une loge du milieu, d’offrir le spectacle rassurant de sa haute figure légendaire. Les danseuses le surnommaient « chinchilla » à cause d’une mèche blanche qu’il réservait dans les cheveux d’encre de cette tête si grosse que, chez Locke, le tour de tête de chefs illustres par leur dimension ne pouvait lui convenir et que le chapeau de Gladstone lui-même devenait sur lui un simple chapeau de clown.

Mâchant nerveusement ses petites moustaches et sa langue de toute sa dentition de jeune crocodile, une lorgnette de nacre à la main, Diaghilev, en frac, dirigeait l’entreprise du fond de sa loge, attentif à la mise en place du décor et sévère pour la plus petite faute d’un interprète. Ce qu’il blâmait surtout et ce qui accélérait le mâchonnement nerveux et les tics du monocle, c’était le cabotinage : lorsqu’un danseur ou une danseuse, grisés par une salve d’applaudissements, sortaient de leur ligne et enjolivaient de quelque fioriture improvisée le travail géométrique du chorégraphe.

Donc, ce rôle occulte, cette certitude communiquée à tous que l’œil du maître exerçait sa surveillance, Diaghilev ne se contentait pas de le jouer et d’en jouer seul. Il lui fallait une dame du Ballet russe, un point central de prestige et, en quelque sorte, la personne à qui le matador lance la cape, offre l’oreille, dédie le toro. Madame J. M. Sert (alors Misia Edwards) présidait l’entreprise à Paris, et à Londres ce privilège revenait à la Marquise de Rigon (ex-lady de Grey). C’est derrière les tulles, les turbans à aigrettes, le visage de chatte blanche métamorphosée de l’une, à l’abri du collier de chien, du diadème, du buste raide, de cheveux mauves, de l’autre, que Serge de Diaghilev « mâchait sa bouche » et maniait sa petite lorgnette. Autour de ces « dames du Ballet russe » se groupait un véritable état-major d’artistes considérables, de beautés à la mode et de ces éphémères qui, par leur charme, leur titre, leur intelligence, tiennent, une saison, la vedette sur le théâtre de Londres ou de Paris.

[…] Cet homme, capable de malices enfantines et de chausse-trapes naïves, avait l’âme haute. Il était de cette race d’amphitryons symbolisée par la scène où Madame d’Orgel met sur sa tête le chapeau ridicule du prince russe […]. »

Jean Cocteau, in La Présence, Vogue, septembre 1935

Chacune des facettes de sa personnalité complexe, Diaghilev a su les utiliser pour exacerber les talents de sa Compagnie et susciter des spectacles d’exception.

Alchimiste roublard, éternel grand enfant jouant avec le feu, Diaghilev va ainsi susciter un laboratoire où viennent s’électriser, bon an mal an, les formes artistiques et les publics médusés, dans une frénésie que finiront par interrompre le krach de 29 et la disparition du démiurge la même année. Expérience totalement novatrice à son époque et n’ayant peut-être plus jamais été renouvelée depuis lors.

En guise de biographie

Sergueï Pavlovitch Diaghilev (en russe : Серге́й Па́влович Дя́гилев, Sergueï Pavlovitch Diaguilev), naît à Perm dans l’Oural, en 31 mars 1872, dans une famille de petite noblesse cultivée.

Les jeunes années de Diaghilev s’écoulent à Perm où le château de famille est un centre local d’activité artistique. Dans sa jeunesse il tâte de la peinture et du piano (il prend même des leçons avec Rimski-Korsakov), mais ne possède pas de don particulier.

Sans grande conviction il entre à l’université de Saint-Petersbourg pour étudier le droit, mais préfère la Compagnie de jeunes artistes d’avant-garde.

Avec son cousin Dmitri Filosofov, écrivain et critique littéraire russe, il rejoint le cercle d’artistes « les Pickwickiens », dont font partie les peintres Léon Bakst, Alexandre Benois et le peintre symboliste Konstantin Somov.

Alexandre Benois évoque ainsi sa rencontre avec Serge de Diaghilev :

« C’est pendant l’été 1890 que je fis la connaissance de Diaghilev. J’avais vingt ans, lui en avait dix-huit. Il venait d’achever ses études au lycée de Perm et arrivait à Saint- Petersbourg afin d’entrer à l’Université en même temps que son cousin Dima (Dmitri) Filosofov, que moi et que Walter Nouvel. Tous les trois nous venions de quitter notre lycée. Ce fut chez Nouvel qu’eut lieu notre première rencontre qui finit le jour même par un tutoiement naturel. Ce qui nous frappa surtout dans ce jeune homme c’était son air florissant le superbe “incarnat” de ses joues pleines et le sourire de sa grande bouche aux fortes lèvres rouges qui s’ouvrait sur deux rangs de dents d’une blancheur éblouissante ; or le cousin de Dima souriait à tout propos et le plus souvent ce sourire finissait par les éclats d’un rire bruyant et contagieux. »

Mais Diaghilev se rend vite compte qu’il est difficile pour lui d’intégrer d’égal à égal le cercle fauviste des artistes.

Il continue donc à se perfectionner sur l’histoire de l’art russe et occidentale aidé par son ami Alexandre Benois et voyage pendant deux ans pour essayer d’acquérir une meilleure connaissance des mouvements artistiques.

Avec l’aide financière de la princesse Maria Tenicheva (mécène, collectionneuse d’œuvres d’art, elle-même artiste) et de Savva Mamontov, (industriel, et mécène russe, à l’origine de l’opéra russe privé), il débute une activité de mécène en tentant de financer l’exécution en concert de d’œuvres de compositeurs comme Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Borodine ou Moussorgski.

En même temps, il travaille le chant avec le baryton italien Cologni, et la composition avec le grand maître de l’orchestration Nicolaï Rimsky-Korsakov, qui sera aussi l’un des professeurs du jeune Igor Stravinsky.

Mais tout en complétant ses études juridiques, Diaghilev s’oriente de plus en plus vers l’art. Épris de musique et de peinture, bien que se jugeant lui-même sans talent, le jeune Serge commence par être critique d’art.

En 1898, il fonde une revue Mir Iskusstva (Le Monde de l’art), avec ses amis Bakst et Benois, incarnation de la conscience artistique de l’époque, multipliant les expositions destinées d’abord à faire connaître aux Russes l’évolution moderne de l’art en Europe occidentale, ensuite faites pour leur révéler la richesse de leur propre patrimoine artistique, rassemblant aquarellistes allemands et anglais en 1897, peintres Russes et Finnois en 1808, impressionnistes et symbolistes français en 1900; assistant aux soirées de musique contemporaine qui révèlent en Russie les compositeurs d’avant-garde russes et français.

Une scène du ballet Raymonda , musique Alexander Glazunov (1865-1936),

chrorégraphie Marius Petipa (1818-1910), Mariinski, 1898

Le Théâtre Mariinski vers 1900

Le Mariinski (Théâtre Marie), qui sera rebaptisé après la Révolution théâtre Kirov, est à cette époque le temple de la danse. La puissante faction des balletomanes y distribue à son gré les couronnes et associe ses efforts à ceux d’une direction ultra conservatrice pour maintenir le ballet classique, en chaussons et tutus, dans des postures somptueuses, mais figées et sclérosées par des règles académiques immuables.

Le 22 juillet 1899, le prince Serge Volkonsky, est nommé directeur des Théâtres impériaux. Le prince est cultivé, il a l’amour du théâtre, a reçu une éducation française et est ouvert aux idées novatrices : il fait jouer des opéras comme La Bohème de Puccini, ou Tristan et Isolde et La Walkyrie de Wagner, de nouveaux ballets, et des pièces de théâtre de façon moderne. Il connaît Diaghilev et son petit groupe et va lui donner l’occasion de travailler auprès de lui comme assistant.

De 1899 à 1901, Serge de Diaghilev va donc occuper la fonction de « chargé de missions extraordinaires » auprès du Directeur des Théâtres impériaux. Son principal travail consiste à éditer un luxueux Annuaire des Théâtres impériaux pour la saison 1899-1900.

Pour mettre en pratique leurs idées sur le renouveau théâtral, Diaghilev et ses amis proposent à Volkonsky une nouvelle production de Sylvia de Léo Delibes, dont les décors et les costumes seraient confiés à Benois, Bakst, Korovine et Roerich. Volkonsky accepte mais la fraction traditionaliste proteste avec tant de vigueur qu’il doit revenir sur ses promesses. Diaghilev refuse de faire des concessions et sera bien vite « démissionné », autant en raison de ses idées trop novatrices, que de ses manières dictatoriales et de la jalousie qu’a provoquée sa nomination. Peu de temps après, le prince Volkonsky tombera également.

Malgré sa courte durée, cette direction avortée ne sera pas sans conséquences : Diaghilev a fait ses premières armes dans le monde du théâtre, jusque-là inconnu, Bakst et Benois leurs débuts comme décorateurs, l’équipe s’est cimentée dans une entreprise commune.

Mais, par-dessus tout, Diaghilev a saisi le sens de sa véritable vocation : découvrir des talents, les révéler au public, les conjuguer pour aboutir à une forme d’art nouvelle et totale. Il se sent doué pour cela.

À l’âge de vingt-trois ans, il écrit à sa belle mère ces mots prémonitoires : « Je suis, premièrement un charlatan, d’ailleurs plein de brio ; un grand charmeur ; un insolent ; un homme possédant beaucoup de logique et peu de scrupules ; un être affligé, semble-t-il bien, d’une absence totale de talent. D’ailleurs je crois avoir trouvé ma véritable vocation : le mécénat. Pour cela, j’ai tout ce qu’il faut, sauf l’argent, mais ça viendra ! ».

Le mécène désargenté commence par organiser en Russie les premières expositions d’impressionnistes français (1899-1900) et crée des « Soirées de musique contemporaine » qui font connaître de jeunes compositeurs français (Ravel, Dukas, Debussy) au public russe.

Le successeur de Volkonsky, Vladimir Teliakovsky, fils d’un ingénieur militaire, qui a poursuit ses études au prestigieux Corps des Pages dont il est sort en 1879, puis est entré à l’académie militaire Nicolas qui forme les officiers d’état-major de l’empire, reprend à son compte un certain nombre des idées novatrices de son prédécesseur, en tentant de les appliquer avec plus de prudence. L’équipe de Diaghilev le considère immédiatement comme « un plagiaire qui n’ose aller jusqu’au bout de ses intentions » et combat vigoureusement ses productions dans le Monde de l’art.

Cependant, comme le reconnaîtra plus tard la danseuse étoile des futurs Ballets russes Tamara Karsavina, son action va ouvrir aux artistes des horizons nouveaux : « un nouveau directeur, Teliakovsky, venait d’être placé à la tête du théâtre. Le prince Volkonsky fut très regretté, car avec lui disparut le prestige que son nom illustre apportait à la scène impériale. Son successeur eut à combattre la méfiance et la partialité de l’opinion publique et commença par être impopulaire. Des années d’une politique saine et ferme finirent par faire reconnaître ses mérites. Teliakovsky donna au théâtre une orientation toute nationale et, sous sa direction, les opéras dus à des compositeurs russes remplacèrent peu à peu sur la scène les œuvres étrangères (…) Teliakovsky dut en quelque sorte imposer les opéras de Rimsky-Korsakov à un auditoire rebelle… Don Quichotte fut exhumé d’un long oubli et repris cette année là. Costumes et décors offrirent une véritable orgie de couleurs, ils étaient l’œuvre de Golovine et de Korovine, deux artistes russes ; ce fût un tournant décisif dans la mise en scène du ballet. Notre Compagnie, qui restait étrangement ignorante des tendances nouvelles et conservatrice par définition et par obligation envers le public traditionaliste des «balletomanes », fut abasourdie de découvrir une tentative qui s’écartait si franchement des traditions démodées du décor dit « réaliste » et s’affranchissait, dans la réalisation des costumes, de la tyrannie des genres établis ».

Tamara Karsavina, in Les Souvenirs de Karsavina

À cette époque Léon Bakst s’occupe des costumes du ballet français Le Cœur de la marquise (1902), chorégraphie de Marius Petipa ; Alexandre Benois, quant à lui, produit La Vengeance de Cupidon, opéra de Taneiev.

Benois brosse les décors de son premier opéra Le Crépuscule des Dieux (1902), Bakst son premier ballet pour le théâtre de l’Ermitage, La Fée des poupées (1904).

À ces spectacles porteurs d’innovations scénographiques correspond un rajeunissement des cadres du ballet.

Une nouvelle génération de danseuses russes apparaît avec Mathilde Kschessinskaya, Vera Trefilova, Olga Preobrajenska, Lena Fokina, Lydia Lopokova et une nouvelle étoile, aussi fantasque qu’imprévisible : Vaslav Nijinski.

Mikhaïl Fokine s’affirme comme professeur, maître de ballet et chorégraphe et réalise, le premier, l’unité artistique en travaillant avec Benois, pour Le Pavillon d’Armide, entre autres.

Succès, cabales se succèdent. Cependant, en 1905, ayant organisé une superbe exposition de 3000 portraits historiques russes, Diaghilev retrouve la faveur de la cour et des cercles officiels. Mais las et déçu de voir ses ambitions sans cesses réfrénées, il semble décidé d’exporter ses idées en Europe en commençant par Paris (sous l’impulsion de Alexandre Benois).

Car Saint-Pétersbourg ne suffit plus à Diaghilev. Capitale mondiale de la vie artistique, Paris attire cet esthète comme un aimant, il brûle de faire découvrir au public occidental les splendeurs de l’art russe. Dans ce but, il ne ménage pas ses efforts, révélant de prodigieux talents d’impresario en organisant coup sur coup à Paris une série d’événements artistiques.

En 1906 il présente au salon d’automne l’exposition d’art russe qu’il avait précédemment montrée en Russie.

En 1907 ont lieu cinq concerts de musique russe. En 1908, Diaghilev revient pour monter l’Opéra Boris Godounov de Moussorgski, avec les chanteurs Chaliapine et Smirnov dans les rôles principaux, dans « la grande boutique » de l’Opéra de Paris qui, jusque-là, semblait encore inaccessible.

Fyodor Chaliapin en Ivan le Terrible dans l’opéra La Jeune fille de Pskov de Nikolai Rimsky-Korsakov, 1903

À l’aube des Ballets russes : 1901 – 1913

Les premières saisons russes en France, à partir de 1907, en particulier à Paris, font découvrir au public médusé de la capitale française les grandes œuvres lyriques russes où à l’intensité du chant répond le faste des décors et des costumes de scène.

Car avant de se spécialiser dans les ballets proprement dits, Diaghilev favorise les opéras russes au sein de ses premières programmations parisiennes (intitulées alors « concerts historiques russes »).

Le 10 mai 1907, au Théâtre Sarah Bernhardt est présenté en première audition en France Snégourotchka, l’opéra de Rimski-Korsakov, par les Concerts Lamoureux, sous la direction de Camille Chevillard. Les 16, 19, 23, 26, 30 mai, « Cinq concerts historiques russes, donnés sous le patronage de la Société des grandes auditions musicales de France » sont proposés à l’Opéra de Paris. L’orchestre et les chœurs de l’Association des Concerts Lamoureux sont dirigés par Arthur Nikisch et Camille Chevillard. Au programme, notamment, des extraits de Boris Godounov avec la grande basse russe Fédor Chaliapine, sous la direction musicale de Félix Blumenfeld.

En 1908, du 19 mai au 4 juin, à l’Opéra de Paris, des représentations de gala du même Boris Godounov (opéra en 3 actes et 7 tableaux de Modeste Moussorgsky) sont donnés avec les chœurs du Grand Théâtre impérial de Moscou, sous la direction de Félix Blumenfeld, dans la mise en scène d’Alexandre Sanine, les décors Alexandre Golovine et Alexandre Benois, les costumes et accessoires de Bilibine.

Le 22 mai, à l’Opéra-Comique, c’est à nouveau Snégourotchka, l’opéra de Rimski-Korsakov, qui est proposé dans la mise en scène d’Albert Carré, directeur de l’Opéra-comique, et les décors de Lucien Jusseaume, les costumes de Félix Fournery d’après Bilibine, avec la participation de la princesse Tenichev, sous la direction musicale de François Ruhlmann.

En 1909, au Théâtre du Châtelet les 26, 28 mai, 3, 5, 8, 11, 16, 18 juin, est annoncée la première saison des Ballets russes de Diaghilev. Avec pour les productions lyriques : Ivan le Terrible, opéra de Rimski-Korsakov, en russe, avec Chaliapine ; Le Prince Igor, opéra de Borodine, acte III ; Rousslan et Ludmilla, opéra de Glinka, acte I.

Quand meurt son protecteur, le grand duc Vladimir en février 1909, Diaghilev doit réviser l’axe de ses saisons à Paris. Et lors du retour à Paris pour le premier spectacle officiel des Ballets russes, le 19 mai 1909, c’est Diaghilev cette fois qui tient fermement les rênes de la petite Compagnie qu’il a rassemblée, composée des meilleurs éléments du théâtre Marinsky : des danseurs de renom comme Tamara Karsavina, Anna Pavlova ou encore Vaslav Nijinski, qui mettent tous à profit leurs longues vacances pour suivre la tournée, auxquels vont s’adjoindre bientôt Sofia Fedorova, Mikhaïl Fokine, Adolph Bolm, George Rosay. Ainsi naissent les Ballets russes au Théâtre du Châtelet, qui vont désormais révolutionner l’art de la danse… et l’Art tout court.

En trois petites années, Diaghilev est devenu un personnage important du Tout-Paris, mondain avec les mondains, artiste avec les artistes. En ces années d’avant la Première Guerre mondiale, vie artistique et vie mondaine sont en effet très liées. Diaghilev fréquente les salons de la princesse de Polignac, de la Baronne Edouard de Rothschild, et ceux de Misia Sert, mélomane avisée et hôtesse du gratin culturel et artistique de Paris.

Diaghilev apprécie tout particulièrement l’esprit critique et l’oreille avertie de Misia et lui demande souvent conseil. Dans son salon il rencontre des artistes comme Cocteau, d’Annunzio, Anna de Noailles, Proust, Rodin…

La capitale française, prise de fièvre russe depuis trois saisons déjà, est mûre à point pour accueillir en 1909 la première saison des Ballets russes au théâtre du Châtelet, rénové pour l’occasion.

Ainsi que le relate Fokine dans ses Mémoires, c’est Alexandre Benois qui, avec son Pavillon d’Armide créé à Saint-Pétersbourg en 1907, avait convaincu Diaghilev de présenter à Paris, non seulement des opéras, mais des ballets.

« Je reçus une lettre de Benois, qui mentionnait qu’il avait eu l’idée de persuader Sergei Pavlovich Diaghilev d’emmener la Compagnie de ballet à Paris et d’y présenter Le Pavillon d’Armide et quelques autres de mes ballets… M’appuyant sur cette lettre, j’ai toujours considéré que l’origine de l’idée de présenter le ballet en Europe de l’Ouest appartenait à Benois et qu’il fallait lui laisser le crédit d’avoir insisté pour que le programme soit formé de mes ballets et non du vieux répertoire ».

Avec les Danses polovtsiennes (1909), Les Sylphides (1909), L’Oiseau de feu (1910) et Shéhérazade (1910), les deux premières saisons de ballets parisiennes vont remporter un succès si phénoménal qu’en 1911 Diaghilev décide de fonder une Compagnie permanente ayant son port d’attache à Monte-Carlo et portant désormais officiellement le nom de « Ballets russes ».

Vera Fokina et Mihaïl Fokine dans le ballet Sheherazade à Stockholm en 1914

Première époque : 1909 – 1914

Le mardi 18 mai 1909, le Figaro annonce le programme suivant :

- Le pavillon d’Armide : 1 acte en 3 tableaux d’Alexandre Benois musique de Tcherepnine, hommage au XVIIIe siècle français ;

- Le Prince Igor : scènes chantées et les Danses polovtsiennes de l’opéra de Borodine, fait découvrir la musique et le folklore russe à Pans ;

- Le Festin : suite de danses, musique de Rimski-Korsakov, Glinka, Tcbaikovski, Glazounov ; costumes de Benois, Bakst, au théâtre du Châtelet, tenue de gala exigée, succès de 6 semaines.

Le 2 Juin 1909, c’est au tour de la présentation des Sylphides (reprise de Chopiniana) chorégraphie de Mikhaïl Fokine, sur une musique de Chopin, « rêverie romantique » en 1 acte, avec Anna Pavlova, Tamara Karsavina, Vaslav Nijinski et création de Cléopâtre, drame chorégraphique inspiré d’un poème de Pouchkine qui révèle le talent d’Ida Rubinstein (qui créera plus tard un ballet concurrent) et les décors de Léon Bakst.

La succession de ballets courts, bien caractérisés, dont chacun possède un charme exotique ou poétique frappe les esprits. Les décors, véritables œuvres d’art, remportent un succès énorme.

Nijinski est déifié (on évoque Auguste Vestris, l’inventeur d’une multitude de nouveaux pas, surnommé « le dieu de la danse », qui a marqué les esprits et l’histoire de la danse par son interprétation de la gavotte en 1785), et remet la danse masculine en vedette.

On ne tarit plus d’éloges sur Tamara Karsavina et Anna Pavlova. La parfaite cohésion de la troupe animée d’un enthousiasme communicatif frappe les esprits : chacun y passe d’un emploi effacé à celui de vedette, selon son tour.

C’est aussi la révélation d’un immense chorégraphe, Mikhaïl Fokine, alors en réaction contre la tradition représentée par les ballets d’un Marius Petipa qui écrira : « Il suffit d’avoir douté une seule fois pour perdre la foi fétichiste en la valeur absolue des cinq positions pour comprendre qu’elles n’épuisent pas toute la gamme, toute la beauté des mouvements du corps humain », et dont la chorégraphie des Danses polovstiennes est perçue comme un chef-d’œuvre de fantaisie créative, un spectacle fastueux et riche en couleur, rempli d’émotion et de dynamisme.

« J’ai compris tout de suite que je me trouvais devant un miracle. Je voyais ce qui n’avait pas existé encore » écrira Anna de Noailles, et Cocteau d’ajouter : « le rideau rouge s’est levé sur des fêtes qui bouleversent la France et qui entraînent une foule en extase ».

« Nous découvrions l’Orient, l’Asie colorée et rêveuse, les Mille et Une Nuits se levèrent du livre, pleines d’étoiles et de fleurs, de jets d’eau, de sang, de soupirs, tout éblouissantes de gemmes, et secouèrent la poussière des formes où elles sommeillaient » écrit alors Émile Henriot.

Mais arrive déjà la deuxième saison de 1910 : la première saison utilisait le répertoire du théâtre Mariinski ou des chorégraphies de Fokine déjà créées à Saint-Pétersbourg. Pour cette nouvelle saison, Diaghilev désire restituer à l’Europe ce qu’elle a légué et aller de l’avant en présentant de véritables créations, montrer aussi une œuvre entièrement russe.

Cela suscite le programme suivant :

- reprise de Gisèle, oubliée depuis 1868 à l’Opéra de Paris, mais restée vivante en Russie grâce à Marius Petipa.

- création de Carnaval de Schumann. Ravissante composition ironique et tendre, décors de Bakst, chorégraphie de Fokine.

- Shéhérazade sur le poème symphonique de Rimski-Korsakov triomphe le 4 juin 1910, (décors de Bakst) et fait souffler un vent de folie orientale sur la mode.

- L’Oiseau de feu commandé à Igor Stravinsky, est le clou de la saison (décors de Bakst et Golovine).

À la suite d’une première crise entre Diaghilev et son amant Nijinski, entraînant le renvoi provisoire de ce dernier, le mécène négocie les accords nécessaires avec l’opéra de Monte-Carlo aux termes desquels la principauté devient le point d’attache permanent de la troupe avec des saisons prévues à Paris et à Londres.

Tamara Karsavina et Vaslav Nijinski dans Le Spectre de la Rose, chorégraphie Mihaïl Fokine

© Photo Auguste Bert, Bibliothèque du Musée de l’Opéra, BNF, Paris

C’’est donc le 19 avril 1911 que naît à Monte-Carlo Le Spectre de la Rose, vision inspirée à partir de deux vers de Théophile Gautier : « Je suis le spectre de la rose que tu portais hier au bal »…, sublime pas de deux composé sur L’Invitation à la valse de Carl-Maria von Weber, dans l’orchestration d’Hector Berlioz. Nijinski, rappelé en catastrophe, y triomphe aux côtés de Tamara Karsavina.

Il devient ce « grand oiseau bondissant à la rencontre d’une sublime défaite » que décrit Paul Claudel.

Le 13 juin 1911, création au Théâtre du Châtelet de Petrouchka, éternel et malheureux héros de toutes les foires, follement épris de la Ballerine et victime de la jalousie meurtrière du Maure. Fokine compose une chorégraphie en accord parfait avec la musique de Stravinsky et les décors de Benois, une étonnante fusion de la danse classique et de la danse de caractère inspirée du folklore russe où se mêlent le réalisme et la poésie.

Les interprètes : Tamara Karsavina, la ballerine ; Alexandre Orlov, le Maure ; Enrico Cecchetti, le danseur-mime, le vieux charlatan ; Nijinski, le mime triste. Tout ce petit monde dirigé par Pierre Monteux à la tête de l’orchestre.

Dès 1912, des préoccupations nouvelles animent Diaghilev qui cherche à s’européaniser.

Il interpelle Jean Cocteau, qui cherche à séduire le mage russe : « étonnez-moi ! » lui suggère-t-il un soir. C’est donc au poète qu’il fait appel pour le livret du Dieu bleu, et à Reynaldo Hahn pour la musique.

Il commande aussi des partitions nouvelles à Claude Debussy (Jeux), Maurice Ravel (Daphnis et Chloé) et Florent Schmitt (La tragédie de Salomé).

Machiavélique il met en concurrence Fokine et Nijinski, créant par la-même une nouvelle période de tensions dans la Compagnie.

Mais l’impresario sait ce qu’il fait : c’est en poussant les énergies des uns et des autres à leur paroxysme que le Ballet se surpasse et transcende les constantes restrictions matérielles qui ne cessent de mener les entreprises de Diaghilev vers la faillite financière.

Mais cette fois les décors de Bakst ne parviennent plus à relever l’insuccès de Thamar (inspiré du folklore Géorgien), et le Dieu bleu se révèle un échec mémorable, malgré un succès d’estime de la critique, la chorégraphie de Fokine qui y crée des mouvements entièrement nouveaux, inspirés des danses traditionnelles siamoises et indiennes, et malgré la beauté des décors et costumes et l’interprétation admirable de Nijinski.

La musique et le livret sont jugés faibles, et l’inspiration orientaliste désuète. Cet échec poussera d’ailleurs Diaghilev à se séparer provisoirement de Fokine la saison suivante.

1912 : c’est l’évènement de la création du Prélude à l’après-midi d’un faune.

Lydia Nelidova et Vaslav Nijinski dans Prélude à l’après-midi d’un Faune

Photogramme d’Alphonse de Gayne de Meyer, London 1914

Impressionné par la statue d’un faune dansant remarqué dans un musée de Venise, Diaghilev suggère à Nijinski une création totalement libre, suggestive et païenne.

Claude Debussy, sollicité, consent à confier la partition inspiré par l’églogue de Mallarmé.

Elle servira à dépeindre la passion du Faune lancé à la poursuite de sept nymphes ; l’une d’elles ayant abandonné son voile, il s’étend dessus, en proie à l’extase érotique. Défiant toutes les lois du ballet classique, L’Après-midi d’un faune nécessite plus d’une centaine d’heures de répétitions.

« Faunistes » et « anti-faunistes » vont s’affronter dès les répétitions et à l’issue de la Première, où la chorégraphie « en rupture » de Nijinski choque, le danseur se déplaçant à pied plat, tenant les bras en position angulaire abandonnant ainsi d’une façon provocante l’en-dehors classique, et restant fixé au sol… jusqu’à la scène finale où le faune, alangui sur un voile, semble mimer un orgasme salvateur…

Mais Diaghilev, n’écoutant que son instinct, fait bisser les 12 minutes du ballet.

Quinze jours après avoir créé L’Après-midi d’un faune les Ballets de Diaghilev créent Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, chorégraphié par Mikhaïl Fokine, dans des décors et costumes de Léon Bakst.

La première a lieu le 8 juin 1912 au Théâtre du Châtelet, sous la direction de Pierre Monteux. Les rôles titres sont tenus par Vaslav Nijinski et Tamara Karsavina, Adolph Bolm dansant Dorcon, le rival de Daphnis, tandis que le rôle du vieux berger est confié au vétéran Cecchetti.

La création de l’œuvre de Ravel passe inaperçue, bien que remarquablement dansé par Karsavina et Nijinski.

L’œuvre va souffrir de la proximité de la création de L’Après-midi d’un faune, dont on perçoit encore 15 jours plus tard les remous dans la presse et le Tout-Paris.

Daphnis et Chloé, qui fait appel à de vastes effectifs, danseurs, instrumentistes et chanteurs, n’est représenté que deux fois. Alors qu’il ne va plus tarder à quitter Diaghilev, Fokine s’est ouvertement disputé avec l’imprésario, lui reprochant notamment sa relation avec Nijinski et les conséquences néfastes qu’elle risque d’avoir pour la troupe.

Diaghilev, quant à lui, essaie de faire retirer l’ouvrage, qui est pourtant déjà annoncé, de l’affiche, puis tente de modifier l’ordre des ballets, ouvrant le théâtre une demi-heure plus tôt afin de faire danser Daphnis et Chloé devant une salle vide.

Fokine parvient à l’en empêcher, et son ballet est dûment présenté au public parisien, figurant en seconde place au programme ; il sera donné à nouveau le dernier jour de la saison, le 10 juin, et le fait qu’il connaisse seulement deux représentations au lieu des quatre coutumières pour toute création contrariera beaucoup le compositeur Maurice Ravel, qui se sent lésé et floué.

En dépit de toutes les menées et manigances souterraines, les amis de Fokine prenant tous parti contre les défenseurs de Diaghilev et de Nijinski, et l’ouvrage est assez bien reçu, mais l’accueil reste confidentiel, au grand dam de Ravel qui espérait beaucoup de cette production, pour laquelle il a écrit sa partition la plus longue.

Déçu et ulcéré, Fokine donne sa démission, en accord avec Diaghilev qui a d’ores et déjà choisi Nijinski comme chorégraphe, au grand étonnement de la troupe qui doute de ses compétences.

Avec lui part aussi (momentanément) un autre artisan de la première heure : Alexandre Benois.

Le ballet Jeux, créé le 15 mai 1913 au Théâtre des Champs-Elysées, sous la direction de Pierre Monteux, a comme interprètes Nijinski, Tamara Karsavina et Ludmila Schollar.

C’est la première pièce que Debussy écrit pour le ballet, à la demande de Diaghilev, L’Après-midi d’un faune créé par Nijinski en 1912 s’appuyant sur une œuvre antérieure (1894).

Nijinski, en même temps qu’il compose la chorégraphie du Sacre du printemps, prépare celle de Jeux, une œuvre difficile, qu’il rend confuse par le mélange de mouvements « modernes » (inspirés du tennis, du golf et des principes de Jaques-Dalcroze) et de danse académique (les filles dansent sur pointes, mais pieds parallèles).

« Nous dirons dans le programme que nous sommes en 1930 » confie Debussy à Karsavina qui demande à Nijinski de plonger le ballet dans la réalité des gestes contemporains ; une partie de tennis entre un jeune homme et 2 jeunes femmes, jeux du sport et de l’amour prétextes à variations en lignes brisées.

Le ballet est accueilli froidement et seule la musique de Debussy, ultime œuvre pour orchestre du compositeur, survivra jusqu’à aujourd’hui.

Claude Debussy, photographe amateur, sur la plage de Houlgate pendant ses vacances en 1911

Le matin de la Première, Debussy, qui manifeste dans plusieurs lettres ses réticences écrit : « Il paraît que cela s’appelle la « stylisation du geste » […] C’est vilain ! c’est même Dalcrozien […] » (lettre à Robert Godet du 9 juin 1913) et fait paraître dans le Matin un article, prenant ironiquement ses distances avec la chorégraphie de Nijinski :

« Je ne suis pas homme de science ; je suis donc mal préparé à parler de danse, puisque aujourd’hui on ne saurait rien dire de cette chose légère et frivole sans prendre des airs de docteur. Avant d’écrire un ballet, je ne savais pas ce que c’était qu’un chorégraphe. Maintenant, je le sais : c’est un monsieur très fort en arithmétique ; je ne suis pas encore très érudit, mais j’ai retenu pourtant quelques leçons… celle-ci par exemple : un, deux, trois, quatre, cinq ; un, deux, trois, quatre, cinq, six ; un, deux, trois ; un, deux, trois (un peu plus vite), et puis on fait le total.

Ça n’a l’air de rien, mais c’est parfaitement émotionnant, surtout quand ce problème est posé par l’incomparable Nijinski. Pourquoi je me suis lancé, étant un homme tranquille, dans une aventure aussi lourde de conséquences ? Parce qu’il faut bien déjeuner, et parce que, un jour, j’ai déjeuné avec Monsieur Serge de Diaghilew, homme terrible et charmant qui ferait danser les pierres. Il me parla d’un scénario imaginé par Nijinski, scénario fait de ce « rien du tout » subtil dont j’estime que doit se composer un poème de ballet : il y avait là un parc, un tennis, la rencontre fortuite de deux jeunes filles et d’un jeune homme à la poursuite d’une balle perdue, un paysage nocturne, mystérieux, avec ce je ne sais quoi d’un peu méchant qu’amène l’ombre ; des bonds, des tours, des passages capricieux dans les pas, tout ce qu’il faut pour faire naître le rythme dans une atmosphère musicale. D’ailleurs, il faut bien que je l’avoue, les spectacles des « Russes » m’ont si souvent ravi par ce qu’ils ont de sans cesse inattendu, la spontanéité naturelle ou acquise de Nijinski m’a si souvent touché, que j’attends comme un enfant bien sage à qui on a promis le théâtre, la représentation de Jeux dans la bonne Maison de l’avenue Montaigne – qui est la Maison de la Musique. Il me semble que les « Russes » ont ouvert, dans notre triste salle d’études où le maître est si sévère, une fenêtre qui donne sur la campagne. Et puis, pour qui l’admire comme moi-même, n’est-ce point un charme que d’avoir Tamar Karsavina, cette fleur doucement infléchie, pour interprète et de la voir avec l’exquise Ludmila Schollar jouer ingénument avec l’ombre de la nuit ?… »

Claude Debussy, texte repris dans Monsieur Croche antidilettante, © Gallimard, 1971, pp. 236-7

29 mai 1913 : la grande révélation reste le Sacre du printemps dont la musique de Stravinsky apparaît aujourd’hui comme l’événement du premier quart du XXe siècle. Le musicien entrevit de façon inattendue le spectacle d’un grand rite sacrée païen, une assemblée de vieux sages assis en cercles et observant la danse à la mort d’une jeune fille qu’ils sacrifient pour se rendre propice le dieu du printemps.

Aussitôt il s’en remet au peintre Nicolas Roerich, spécialiste du paganisme russe; ensemble ils imaginent l’argument du Sacre.

Diaghilev s’emballe pour le sujet et demande la chorégraphie à Nijinski, mais lui adjoint Marie Rambert pour l’aider à mettre en place les rythmes complexes, avec Maria Plitz pour le rôle de l’Elue.

La Première eut lieu au théâtre des Champs-Élysées à Paris ; c’est un scandale ; le vacarme est tel que les danseurs entendent à peine l’orchestre !

En 1913 toujours, dans la 8e saison des Ballets russes de Diaghilev, les 22, 24, 27, 31 mai, 3 et 14 juin, au Théâtre des Champs-Élysées, sont présentées la reprise de Boris Godounov, opéra de Moussorgski, en russe, avec Chaliapine, direction musicale Emil Cooper, et les 5, 7, 9, 16, 18 et 20 juin, toujours au Théâtre des Champs-Élysées, la Khovantchina, opéra de Moussorgski, toujours en russe, avec Chaliapine, dans la révision Igor Stravinsky et Maurice Ravel, la mise en scène Alexandre Sanine, les décors et costumes de Fédorovsky, sous la direction d’Emil Cooper.

Le 7 novembre, enfin, dans le même théâtre, est donnée une seule représentation d’une reprise de Boris Godounov dans la traduction française Michel Delines, la mise en scène de Durec, la direction musicale d’Inghelbrecht, avec la basse Giraldoni, dans le rôle de Boris.

Août 1913, la troupe des Ballets russes s’embarque pour une tournée en Amérique du Sud.

Diaghilev, à qui une gitane a prédit qu’il périrait sur l’eau, ne les accompagne pas. Cette absence comble de joie une passagère, Romola de Pulszky, jeune femme de la haute société hongroise. Éprise de Vaslav Nijinski depuis qu’elle l’a vu danser Arlequin à l’Opéra de Budapest, elle a intrigué pour faire le voyage avec la troupe.

Romola et Vaslav ne parlent pas la même langue. Elle possède le hongrois, le français, l’anglais, l’allemand, il ne connaît que le russe mais elle déploie tout son charme pour le séduire. Ils se marient à Buenos Aires en septembre 1913. La nouvelle du mariage de son amant plonge Diaghilev dans un état de colère et de désespoir.

Cela vaut au danseur un télégramme de licenciement : cette rupture affective et artistique va fragiliser encore davantage Nijinski, qui souffre déjà d’une terrible instabilité nerveuse.

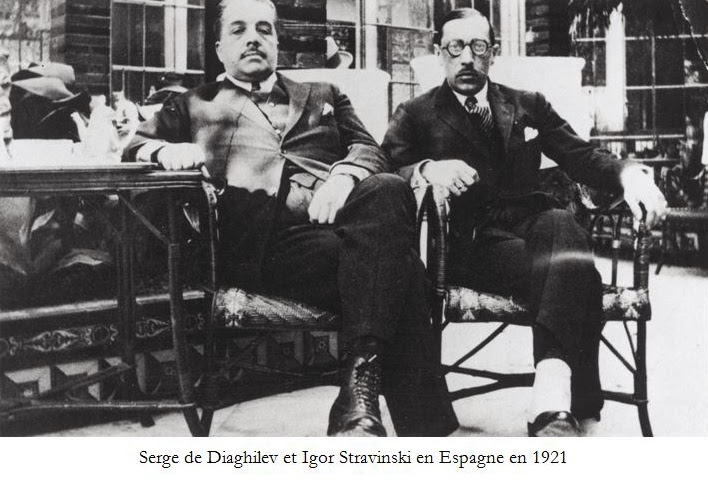

À 42 ans Diaghilev est abandonné par la seule personne que peut être il a aimé profondément. Igor Stravinsky, présent lorsque Diaghilev reçoit le télégramme l’informant du mariage de Nijinski, craint que Diaghilev se suicide s’il est laissé seul.

En désespoir de cause le maître des Ballets russes va passer une partie de la nuit à détruire sa chambre d’hôtel.

À la fin il tombe sur son lit en pleurant de façon incontrôlable. Le lendemain, il part à Capri. Le dernier coup de poignard de la part de Nijinski sera son commentaire sur ce voyage : « il a enterré sa peine sous les talents sexuels des garçons locaux »…

« Je n’aime pas les jeunes gens de plus de vingt-cinq ans. Ils ont déjà perdu le charme de l’adolescence et il suffit qu’une bonne leur fasse un clin d’œil pour qu’ils couchent avec… »

Diaghilev, in Mémoires

« Du jour au lendemain, Diaghilev était devenu une vedette du clan homosexuel parisien – et cela lui est monté à la tête, rappelle Tamara Karsavina dans son livre de Souvenirs. Le clan comprenait entre autres, Reynaldo Hahn, Lucien Daudet, Marcel Proust et le jeune JeanCocteau. L’amitié de Diaghilev pour Nijinski et le fait qu’une bonne partie du succès de la saison était due au miracle de la danse masculine donnaient aux Ballets russes une connotation quelque peu équivoque ».

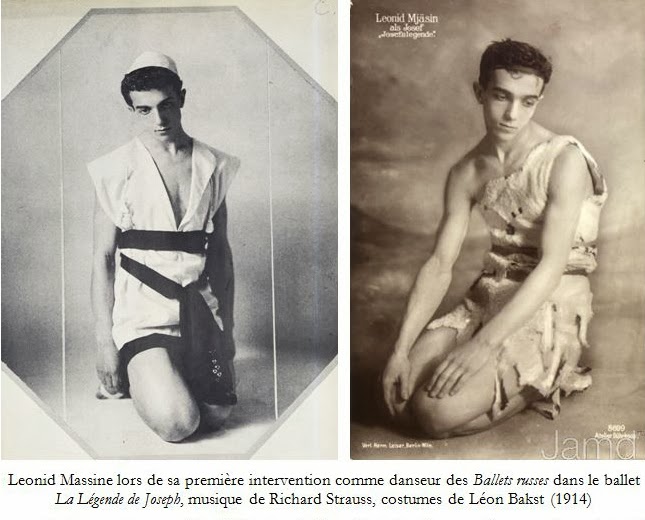

Diaghilev entraîne alors sa troupe à Moscou où il va rencontrer le nouvel astre qu’il pressent pour mener à bien les nouvelles chorégraphies : Léonide Massine. Élevé dans une famille d’artistes – sa mère est soprano, son père est chef d’orchestre au Bolchoï -, ce jeune homme a étudié la danse et le théâtre à l’École impériale de Moscou.

Diaghilev en a l’intuition : Massine est l’oiseau rare qu’il recherche. Pour parfaire sa culture artistique il le confie au danseur mime Enrico Cecchetti, connu pour être à l’origine de la méthode d’enseignement de la danse qui porte son nom, pour la puissance, l’agilité et les capacités techniques de sa danse étant considéré comme le danseur le plus virtuose au monde.

Il l’encourage également à travailler l’histoire de l’art, à visiter les musées avec le peintre Larionov.

Pendant ce temps un autre chorégraphe, Boris Romanov, assure l’intérim pour les Ballets, où il fait une brève apparition avec la Tragédie de Salomé de Florent Schmitt créée en 1907 par la danseuse Loïe Fuller et, plus tard, pour le Rossignol de Stravinsky (décors et costumes du fidèle Alexandre Benois).

La Tragédie de Salomé fait l’objet d’un ballet interprété par Tamara Karsavina dans des décors et costumes de Serge Soudeïkine ; l’œuvre, dédiée à Igor Stravinsky, est créée dans cette version au Théâtre des Champs Élysées.

À propos de cette œuvre, Stravinsky écrira à Florent Schmitt : « Cher et très cher ami, quand est-ce que votre géniale Salomé paraîtra afin que je puisse passer d’heureuses heures en la jouant d’un bout à l’autre à la folie. Je dois avouer que c’est la plus grande joie qu’une œuvre d’art m’ait causée depuis longtemps. Et c’est sans flatterie ! Croyez-moi ! Je suis fier qu’elle me soit dédiée. Votre Igor Strawinsky » (lettre à Florent Schmitt du 2 novembre 1912).

Leonid Massine commence par danser La Légende de Joseph (un critique surnommera le ballet « le ballet des jambes de Joseph »). Massine va devenir le chorégraphe de la plupart des productions du Ballet jusqu’en 1920, date à laquelle il quittera la troupe. Massine s’avère être une révélation. Il est brillant et apparemment beaucoup plus intelligent que Nijinski.

« Massine est l’esprit le plus brillants que j’aie jamais rencontré », dira Diaghilev à la fin de sa vie.

Deuxième époque : 1914-1923

1914 : Massine en cours de formation, Diaghilev est contraint de rappeler Fokine pour tenir ses engagements à Monte-Carlo. Des quatre nouveaux ballets commandés à Fokine, le plus intéressant demeure le Coq d’or d’après l’opéra de Rimski-Korsakov (décors et costumes d’Alexandre Benois et Nathalie Gontcharova), créé à l’Opéra de Paris, avec Karsavina, Boulgakov et Enrico Cecchetti.

C’est une pantomime plus qu’un ballet ; les chanteurs se trouvent sur la scène, immobiles tandis que les danseurs jouent l’action, à chacun correspondant une voix, un double lyrique. Il s’agit d’une innovation d’une portée considérable qui ouvre la voie à un grand nombre de ballets contemporains inspirés du même principe de transposition scénique de la voix humaine. Le cubisme s’installe pour la première fois dans le décor de Natalia Gontcharova, explosant de couleurs dont les racines plongeaient dans le folklore Russe.

La guerre éclate. Les Ballets russes se « mettent en veilleuse ».

La guerre disperse la première troupe des ballets, les « petersbourgeois » étant alors remplacés par les moscovites (Leonid Massine, Mikhaïl Larionov), d’esprit plus libre. Divers danseurs étant retournés en Russie, Diaghilev reconstitue petit à petit sa troupe avec l’aide de Cecchetti et Larionov et part en 1916 pour New York.

En 1915, les Ballets russes n’ont que six saisons à leur actif. Mais leur renommée est immense et ils se sont déjà produits dans les principales capitales européennes et d’Amérique du sud.

La guerre a stoppé net leur élan créatif.

Après dix mois passés en Italie, Diaghilev souhaite se rapprocher de Stravinsky, alors domicilié à Clarens.

Il descend au Palace de Montreux (fin avril 1915), puis au Beau-Rivage de Lausanne (courant mai). Il loue enfin une propriété à Ouchy : la villa Bellerive.

Des amis du Ballet l’ont rejoint : Léon Bakst, Mikhaïl Larionov et sa compagne Natalia Gontcharova, Leonid Massine, Enrico Cecchetti et quelques amis parisiens.

C’est lors de son séjour à Lausanne que Diaghilev fait la connaissance d’Ernest Ansermet (créateur de l’Orchestre de la Suisse romande), qui assumera la direction musicale des Ballets russes durant plusieurs années.

Soleil de nuit (d’après Snégourotchka, opéra de Rimsky-Korsakov), chorégraphié par Massine, est donné au Grand théâtre de Genève.

En s’installant à Ouchy, le petit port de Lausanne, sur le Léman, Diaghilev tente le tout pour le tout.

Ses danseurs sont dispersés aux quatre coins de l’Europe dévastée.

Il va les faire rechercher.

Mais il n’y a plus de saison, ni à Paris ni à Londres ; beaucoup d’artistes engagés dans le conflit manquent à l’appel.

Diaghilev parvient difficilement à honorer le contrat qui le lie au Metropolitan Opéra de New-York, stipulant la venue de la troupe au complet (y compris Nijinski, prisonnier de guerre en Autriche obligeant à des démarches administratives compliquées), qui finira par lui consentir des avances.

Nijinski est maintenant retenu à Budapest. Il va solliciter l’intervention du roi d’Espagne et même du Pape.

C’est qu’une tournée outre-Atlantique est en vue. Avec le soutien de son ami Stravinsky qui est en train de composer Noces, il met tout en œuvre pour relancer l’une des plus fantastiques aventures artistiques des temps modernes.

1916 : Nijinski, finalement libéré, malgré le différend qui l’oppose au maître des Ballets russes depuis son mariage improvisé en Amérique du sud, dirige à nouveau la troupe et compose un ballet : Till Eulenspiegel, sur la musique de Richard Strauss, qui sera perdu quelques mois plus tard.

Puis la Compagnie entreprend sa première tournée des en Amérique du Nord.

Durant la tournée, les signes d’une maladie mentale se font de plus en plus évidents chez Nijinski. Il souffre entre autres d’hallucinations et finit par être touché par une forme de schizophrénie.

Il voit en Diaghilev, qu’il ne devait plus jamais revoir en bonne santé, son pire ennemi.

Malgré tout, le Till l’Espiègle de Nijinski peut être terminé et est représenté pour la première fois à New York.

Durant la tournée, la Compagnie se rend également à Los Angeles, où Nijinski rencontre Charlie Chaplin.

Cette rencontre inspirera l’acteur, notamment dans son film Une idylle aux champs. Un peu plus tard il écrira :

« J’ai vu peu de génies à travers le monde, et Nijinski était l’un d’eux. Il exerçait sur le public un effet quasi hypnotique, il avait l’apparence d’un dieu, son air sombre ouvrait des aperçus sur des ambiances d’autres mondes ; chacun de ses mouvements était de la poésie, chaque bond un envol vers quelque étrange fantaisie. »

En raison de la pénurie de lieux pour se produire, la Compagnie migre vers l’Espagne, les saisons au Teatro Real et au Gran Teatro del Liceo vont être mémorables, ainsi que les tournées dans toute la péninsule ibérique : Saragosse, Alcoy, Cartagena, Valladolid et Logroño sont entre autres les villes visitées. Certains séjours sont de longue durée comme à San Sebastien et à Barcelone.

Le roi Alphonse XIII lui-même parraine Diaghilev et sa Compagnie depuis le début de la Grande Guerre.

Mais le plus important est ce que l’Espagne doit à Diaghilev et qu’elle n’a pas encore reconnu. Il est le créateur du ballet espagnol.

De 1916 à 1920, Léonid Massine va présenter une série de chefs-d’œuvre unissant classicisme, et styles divers du folklore (espagnol, sud-américain, russe), du music-hall et du cubisme, influencé et épaulé par Félix Fernandez, danseur andalou ramené par Diaghilev pour donner des cours et susciter une saison espagnole : Soleil de nuit puis Kikimora d’inspiration folklorique russe, Las Meninas, ballet d’une suite espagnole comprenant le Tricorne, sur la musique de Manuel de Falla, et Cuadro Fiamenco, due à l’influence de Picasso.

Le ballet sera présenté à Paris avec des artistes choisis par Diaghilev lors de ses voyages à travers l’Andalousie. Picasso réalise le rideau de scène.

voir : Manuel de Falla, Le Tricorne, reconstitution du ballet, décor & costume de Picasso © Opéra de Paris, 2010

Vont suivre les Contes Russes avec les décors et costumes de Larionov, puis Les Femmes de bonne humeur.

1917 : Nijinski est acclamé pour la dernière fois à Buenos Aires le 26 septembre. Dès son retour, il sombre dans la folie : le dieu du mouvement s’immobilise…

1917 marque un autre tournant dans la vie de Diaghilev : la Révolution russe de 1917 l’amène à rompre les liens avec son pays d’origine, où il ne retournera jamais car étant banni en tant que membre de la bourgeoisie décadente. De plus en plus, il se tourne alors vers des artistes européens, non seulement musiciens, mais aussi peintres (Picasso, Derain, Matisse) et poètes, à commencer par le retour en grâce de Jean Cocteau.

1917 : Parade, avec la musique d’Erik Satie, est le clou de la saison définie par Cocteau comme « une lucarne sur ce que devrait être le théâtre contemporain ».

Créée le 18 mai au théâtre du Châtelet à Paris, présentée par un texte de Guillaume Apollinaire, c’est une des œuvres les plus avant-gardistes que Diaghilev ait produite.

« Il est inutile, dit Cocteau, de raconter encore le scandale de Parade en 1917 et son succès en 1920. L’important est de consigner l’aisance avec laquelle Picasso empoigna le théâtre comme il avait empoigné le reste ».

En effet, le spectacle fait un scandale mémorable.

Diaghilev coupé de la Russie par la Révolution bolchevique, transforme ainsi le Ballet en vitrine de l’avant-garde, devenant l’imprésario de l’art moderne.

Une étroite amitié se forme alors entre Picasso et lui, ainsi qu’avec Jean Cocteau.

voir : Erik Satie-Jean Cocteau, Parade, reconstitution du ballet © Opera de Rome-Naples Pompeï-2017)

Erik Satie, l’inventeur de la « musique d’ameublement », fait sagement une musique conforme à l’esprit du projet, objective, orchestrée en « à plat » avec des effets de bruits très sommaires, des répétitions de thèmes élémentaires, des rythmes mécaniques. Sur les injonctions de Cocteau, d’abord rétif, il accepte d’introduire dans l’orchestration une roue de loterie foraine, une sirène, un bouteillophone et une machine à écrire.

Auteur du rideau, des décors, Pablo Picasso imagine des costumes sous forme d’immenses pièces montées de près de trois mètres de haut, faites de tuyaux de poêle et de panneaux de carton assemblés. Un cheval caricatural animé par deux danseurs enfermés dans ses jambes, provoque les réactions les plus hostiles du public. Les danseurs sont transformés en sculptures animées, un véhicule de décor mouvant.

Pablo Picasso, rideau de scène pour Parade, 1917 © Centre Pompidou, Musée d’Art Moderne, Paris

Les trouvailles de Massine dérivent directement de Cocteau par leur côté littéraire et leur stylisation de cirque. Guillaume Apollinaire se charge de convertir le public parisien à Parade.

L’argument de Parade, écrit par Jean Cocteau, se déroule à l’extérieur d’un pauvre cirque ; deux bonimenteurs, un prestidigitateur chinois, une petite fille américaine ne réussissent pas, malgré leurs numéros, à intéresser la foule des badauds.

« Et les Ballets russes ! Tout Montparnasse et tout le Faubourg se rendent au Châtelet. On donne Parade – ballet cubiste. Et faire l’amour dans les loges durant Parade est du dernier cri. Cette lumière crue, cette musique directe, sans fioritures, portent droit au… cœur. Et c’est la folie dans les loges (…) Donc tandis qu’on se bat sur le front, pour l’Alsace, on se cogne au Châtelet, pour ou contre Parade – quand on n’y fait pas l’amour. Le cubisme l’emportera-t-il ? », s’indigne le critique Michel Georges-Michel, au lendemain de la création.

La musique de Satie fait scandale comme le reste. « Erik Satie (1866-1925), personnage étrange et falot, bohème montmartrois plein de fantaisie, accompagnateur et fournisseur de Paulette Darty, la reine de la valse 1900, était un humoriste à froid qui déconcertait les témoins de sa vie cocasse de Mage de la Rose-Croix, prodigue d’excommunications calligraphiées sur parchemin, et de pianiste de cabaret s’amusant à agglomérer au piano des grappes de notes rendant un son insolite », explique Émile Vuillermoz dans son Histoire de la musique.

Pour Cocteau, « Satie est le contraire d’un improvisateur. On dirait que son œuvre est toute faite d’avance et qu’il la dégage note par note, méticuleusement. Le public est choqué par le charmant ridicule des titres et des notations de Satie, mais il respecte le formidable ridicule du livret de Parsifal. Satie enseigne la plus grande audace à notre époque : être simple. N’a-t-il pas donné la preuve qu’il pourrait raffiner plus que personne ? Or il déblaie, il dégage, il dépouille le rythme. Est-ce de nouveau la musique sur qui, disait Nietzsche, « l’esprit danse », après la musique « dans quoi l’esprit nage » ? Satie regarde peu les peintres et ne lit pas les poètes, mais il aime à vivre où la vie grouille ; il a l’instinct des bonnes auberges ; il profite d’une température ».

Jean Cocteau, in Le Coq et l’Arlequin

L’année suivante, Picasso épousera Olga Khokhlova, une des danseuses de la troupe des Ballets russes, rencontrée pendant les mois de préparation du ballet où tout le monde se trouve à Rome.

À Londres (théâtre de l’Alhambra), le peintre fauviste André Derain dessine les décors et tes costumes de la Boutique-fantasque, musique de Respighi d’après Rossini.

Picasso imagine ceux du Tricorne de Manuel de Falla (dansé par Massine et Karsavina) et Henri Matisse ceux du Chant du rossignol tiré de l’opéra de Stravinsky (donné à l’Opéra de Paris).

Après l’expérience des Femmes de bonne humeur, ballet sur une musique de Scarlatti arrangée par Tomasini, Diaghilev suggère à Stravinsky un travail à peu près analogue sur la musique d’un compositeur qu’il affectionne tout particulièrement : Pergolèse (1710-1736).

Diaghilev fournit à cet effet à Stravinsky un abondant matériel de copies de manuscrits provenant de bibliothèques italiennes et du British Museum. La tâche de Stravinsky sera de réunir « ces nombreux fragments et ces lambeaux d’œuvres inachevées à peine ébauchées », et d’ « écrire un ballet sur un scénario déterminé avec des scènes de différents caractères qui se succèdent les unes aux autres ». L’argument choisi est tiré d’un recueil relatant les diverses aventures amoureuses de Pulcinella, le polichinelle sans bosse de la Commedia dell’arte.

La perspective de ce travail séduit Stravinsky que « la musique napolitaine de Pergolèse a toujours charmé par son caractère populaire et son exotisme espagnol » ; et il accepte, non sans avoir au préalable hésité « devant la tâche délicate d’insuffler une vie nouvelle à des fragments épars et de construire un tout avec des morceaux détachés d’un musicien pour qui il a toujours ressenti une inclination et une tendresse particulières ».

Le résultat sera un ballet avec chant en un acte et huit scènes, pour trois chanteurs solistes et orchestre de chambre. Les sources principales retenues par Stravinski sont deux opéras comiques, des sonates en trio et autres œuvres instrumentales. Stravinsky « recompose » les harmonies et instrumente ; dans l’esprit du XVIIIe siècle, il utilise un petit orchestre de 18 musiciens, où l’on trouve des bois, des cuivres et deux quintettes à cordes (l’un solo, l’autre ripieno) mais où l’on remarque l’absence des clarinettes et de la percussion. Chaque mouvement fait appel à une nouvelle combinaison instrumentale, Stravinsky utilisant beaucoup les instruments par groupes et ne faisant pas seulement concerter les deux quintettes.

L’intrigue est figurée par les danseurs et le trio de solistes doit, comme dans Renard, se trouver dans la fosse, intégré à l’orchestre ; comme dans Renard et également dans Noces, les chanteurs ne sont pas identifiés à des personnages précis sur la scène ; cependant, les numéros chantés se rattachent à l’intrigue.

Pour Stravinsky, Pulcinella est un spectacle rare « où tout se tient et où tous les éléments : sujet, musique, chorégraphie, ensemble décoratif forment un tout cohérent et homogène ».

« Pulcinella fut une découverte du passé, l’épiphanie grâce à laquelle l’ensemble de mon œuvre à venir devint possible. C’était un regard en arrière, certes, la première histoire d’amour dans cette direction-là mais ce fut aussi un regard dans le miroir », écrira-t-il plus tard.

Pulcinella marque un tournant dans l’œuvre de Stravinsky.

Après la période influencée par le folklore russe, puis par le jazz, Stravinsky « découvre » la musique du passé.

Plus tard, Rossini, Bach, Gesualdo prendront le pas sur Pergolèse.

Pulcinella ouvre la voie à ses œuvres néoclassiques, sans toutefois que les compositions qui suivent soient influencées en particulier par la musique de Pergolèse ; par cette expérience, Stravinsky acquiert un regard nouveau sur la musique classique.

Les décors sont brossés par Picasso, la chorégraphie est à nouveau confiée à Massine, l’ensemble créé à l’Opéra de Paris, le 15 mai 1920, sous la direction musicale d’Ernest Ansermet, avec Leonid Massine, Tamara Karsavina, Lubov Tchernicheva, Stanislas Idzikovski.

L’argument : des jeunes gens jaloux des succès féminins de Pulcinella, Polichinelle de la Commedia dell’arte napolitaine, décident de le tuer. Mais malicieux, il se fait remplacer par un compère qui feint de mourir sous les coups, puis ressuscite au grand étonnement de ses ennemis. L’histoire finit par un charivari général.

1921 : Massine se marie et démissionne de la Compagnie… avant d’en recevoir l’ordre cinglant qui ne tarde pas à arriver. Diaghilev victime de sa soif de renouveau (et de sa jalousie amoureuse) n’hésite pas à sacrifier son fidèle chorégraphe fétiche.

Quelques jours après le départ de Massine, par un jour froid de février 1921, Diaghilev reçoit la visite d’un jeune homme de 17 ans qui n’a rien à voir avec le monde de la danse, seulement muni d’une lettre de recommandation.

Il se nomme Boris Kochno (1904-1990). Il est poète, russe et sensible.

Un mois plus tard, Boris est devenu le secrétaire de Serge Diaghilev. Encore une fois, Diaghilev va initier un jeune novice au monde de la culture et de la danse.

Kochno parvient à s’imposer rapidement si bien que, dès 1922, il rédige le livret d’une des premières œuvres néo-classiques de Stravinski, l’opéra Mavra, d’après Pouchkine, sur la demande du compositeur lui-même

Vont suivre les Fâcheux (1924), La Chatte (1927), puis, en 1928 pour Prokofiev, le livret du Fils prodigue, d’après l’Evangile de Saint Luc, dans une chorégraphie imaginée par le jeune Georges Balachine (qui n’a alors que vingt-cinq ans).

Mais Kochno travaille aussi avec les plus grands artistes présents à Paris à cette époque : Auric, Picasso, Juan Gris, Cocteau…

Cependant, après l’ère Massine, Diaghilev doit penser à trouver un nouveau chorégraphe pour sa troupe.

Il ne va donc pas tarder à proposer le poste à Bronislava Nijinska, sœur de Nijinski, qui est danseuse dans les Ballets depuis les débuts et qui connaît parfaitement tous les rouages de la Compagnie, sans parler d’une expérience chorégraphique exceptionnelle, acquise notamment auprès de son frère Vaslav et de Mikhaïl Fokine.

Créé en 1921 à la demande de Diaghilev, Chout est un ballet qui révélera au monde occidental un jeune compositeur russe nommé Serge Prokofiev. Mais la production est un l’échec, dû à l’insuffisance de la chorégraphie du danseur Slavinski, chargé d’illustrer le « primitivisme » de la peinture de Larionov dont Diaghilev veut faire le Picasso russe !

Le ballet sera rapidement retiré du répertoire, mais les décors et les costumes et les maquettes originales, sauvés de l’oubli, se retrouveront dans les collections du musée national de Moscou.

Un succès succède à l’échec : la Belle au bois dormant sera jouée 150 fois à l’Alhambra de Londres, dans les décors et costumes du vétéran Léon Bakst, hommage au ballet impérial dont Diaghilev a toujours conservé un souvenir ébloui.

En 1922, la Compagnie fait à nouveau face à de graves ennuis financiers.

Diaghilev souhaite fêter dignement le l00e anniversaire du chorégraphe Marius Petipa, mais il doit se contenter d’une version abrégée intitulée : Le Mariage d’Aurore (Paris, 1922).

La Compagnie regagne Monte-Carlo : elle y restera six mois par an, quatre étant consacrés aux tournées à l’étranger (Italie, Espagne, Grande-Bretagne), deux aux vacances et à l’élaboration de nouveaux projets.

Diaghilev, qui continue à être attiré par les danseurs, ne tarde pas à poser son regard sur un nouveau venu.

À la mi-1923 c’est un jeune Anglais, Patrick Kay (1904-1983), dont le nom sera changé en Anton Dolin qui, lors d’une audition, subjugue le maître. L’émergence de ce jeune britannique donne une nouvelle direction artistique à la Compagnie.

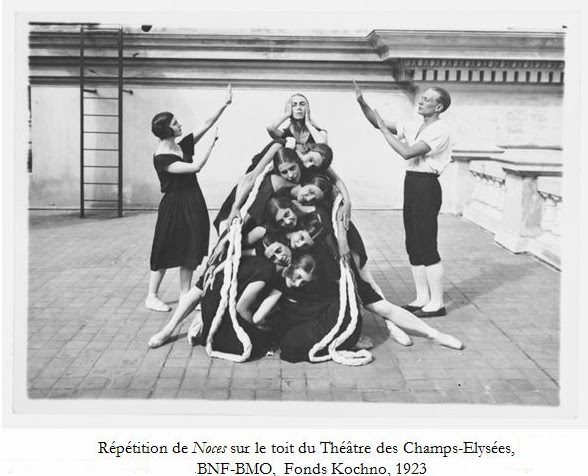

Diaghilev confie donc avec enthousiasme à Bronislava Nijinska les nouvelles chorégraphies de Renard et Noces (musique de Stravinsky), décors de Liaronov et costumes de Gontcharova. Faisant intervenir des chanteurs sur scène, ce sont de véritables petits opéras dansés.

Pour Stravinsky, l’idée de la cantate-ballet Noces était née lors d’un passage à Londres en 1914.

Le Russe en esquisse la musique au cours de l’hiver suivant, à Château-d’Oex. Au printemps 1915, Stravinsky, comme on sait, s’installe à Morges pour cinq ans. De là il pédale à bicyclette jusqu’à Lausanne où vivent Serge Diaghilev et un groupe replié de ses Ballets russes. Le compositeur y rencontre aussi le chef de l’Orchestre de la Suisse Romande Ernest Ansermet et l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz. Il achève la musique de Noces en 1917.

En 1918, avec Ramuz et Ansermet, Stravinsky crée L’Histoire du soldat. Il ne réalisera l’instrumentation de Noces qu’en 1923, pour leur création par les Ballets russes à Paris où Stravinsky s’est installé en 1920.

Neuf ans de gestation ont ainsi précédé la naissance de Noces. À l’origine, Stravinsky imaginait un orchestre de cent cinquante musiciens ! L’œuvre est finalement écrite pour quatre pianos, percussions, voix et chœur. Gestation, évolution et synthèse : après Le Sacre du printemps, Stravinsky ouvre une voie résolument nouvelle avec Noces.

Si la trame tient au fonds populaire musical et rythmique russe, si le corps de l’œuvre se réfère aux moments rituels russes du mariage, la tenue de l’ensemble se démarque de tout exotisme folklorique.

« Ce n’est pas d’une « noce villageoise » qu’il s’agit, d’un marié, d’une mariée, d’une mère, mais d’un rituel qui se saisit de quelques personnages-signes, les conduit, les broie dans son mouvement inexorable. L’action […] se déroule selon trois directions principales : le thrène, qui est chant funèbre, ici l’enterrement de la virginité, symbolisée au premier tableau par la Tresse (le rituel russe du mariage est, à vrai dire, rituel funèbre) ; l’invocation aux divinités propices et la canalisation, par le rite et son train de symboles, de la force fécondatrice mâle ; enfin le rire de la collectivité, tour à tour exorcisant les forces obscures du sexe, purifiant les protagonistes, amadouant la Divinité, s’adonnant dans le même temps au « voyeurisme » complice fait de clins d’œil, de commentaires salaces, d’exclamations, attisant la passion. Ces éléments sont largement assurés par le chœur, chœur « antique » si l’on veut par son hiératisme comme par son rôle propre, alternativement spectateur et acteur.»

André Boucourechliev, in Igor Stravinsky, Fayard, 1982

Noces dépeint en quatre tableaux la tresse de la mariée, chez le marié, le départ de la mariée, le repas de noce, l’archaïsme des rites anciens qui présidaient aux mariages chez les Slaves. Conformément au vœu du musicien, la chorégraphie s’inspire des icônes russes, se réduisant à des évolutions de masses, les deux solistes ne se détachant que par instant de l’assemblée. Les gestes schématisés, automatiques, évoquent les attitudes des peintures religieuses. L’œuvre remporte un grand succès.

voir : Igor Stravinsky, Noces, reconstitution du ballet © Royal Opera House-Londres-2001)

Troisième époque : 1924 – 1929

1924 : c’est Jean Cocteau, toujours en « odeur de sainteté », qui a attiré l’attention de Diaghilev sur le Groupe des Six musiciens qu’il s’efforce de promouvoir – Germaine Tailleferre, Georges Auric, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Louis Durey, jeunes illustrateurs de l’esthétique qu’il a lui même promue dans son manifeste de 1918 le Coq et l’Arlequin.

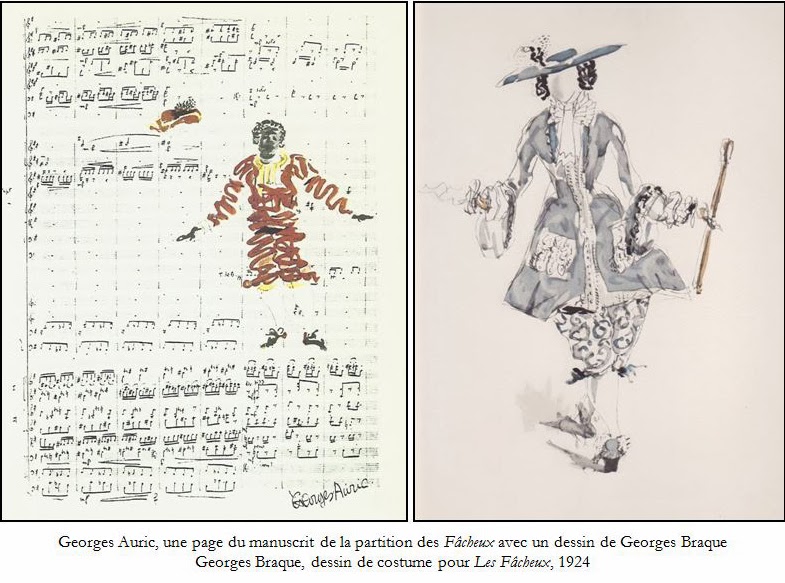

Diaghilev suggère à Francis Poulenc un ballet d’atmosphère, sorte de réplique moderne des Sylphides, les Biches, série de tableaux librement enchaînés « style Fêtes Galantes » chorégraphie de Nijinska, décors de Marie Laurencin, créé à Monte-Carlo le 6 janvier 1924 suivi des Fâcheux d’après Molière, musique de George Auric, décors de Georges Braque.

Le 20 juin 1924, Diaghilev présente son nouveau ballet, le Train bleu, au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris.

Le ballet, adapté aux compétences personnelles de son nouveau protégé Anton Dolin, se déroule sur une plage à la mode où s’ébattent de riches oisifs qui paradent et s’amusent, bronzent et minaudent. Jean Cocteau en a écrit le livret, Darius Milhaud a composé la musique, le sculpteur Henri Laurens créé les décors, Picasso signe le programme comme le rideau de scène, et Gabrielle Chanel conçoit les costumes. Darius Milhaud, le musicien, résume ainsi l’action : « une villégiature à la mode où le train élégant, le train bleu, déverse chaque jour de nombreux baigneurs; ils évoluent sur la scène et s’exercent à leurs sports préférés : tennis, golf, etc. »

La chorégraphie de Nijinska utilise les ralentis du cinéma les gestes du sport et du music-hall, les mouvements acrobatiques (sauts périlleux, marche sur les mains…).

Ce rideau d’avant-scène de dix mètres de haut sur douze mètres de large est une invitation au spectacle. Après une fanfare de George Auric en ouverture, il se levait au début du ballet. Lorsque Diaghilev décide Picasso de lui laisser reproduire à l’échelle d’un rideau de scène gigantesque, la petite gouache sur carton de 34 x 42 cm intitulée Deux Femmes courant sur la plage datant de 1922, il anticipe l’effet visuel et l’impact de ces deux figures colossales sur le spectateur. Alexandre Shervashidze, peintre en décor réussit la prouesse d’agrandir le sujet, en moins de vingt-quatre heures. L’exécution monumentale est si précise et fidèle à l’original que Picasso signa et dédicaça la toile : Dédié à Diaghilev, Picasso 24. Ce rideau est la plus grande œuvre jamais signée par Picasso.

Dans la distribution, au côté du nouveau venu Serge Lifar, Dolin devient la nouvelle coqueluche du moment.

Mais après à peine un an, naissent entre le danseur et le directeur de la Compagnie d’irréconciliables différends. Anton Dolin, à son tour, quitte la Compagnie.

Il faut dire que l’arrivée de Serge Lifar a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans la vie de Diaghilev : mélange entre la beauté brune de Massine et l’apparente innocence de Nijinski, Lifar fascine immédiatement le maître de la Compagnie.

Personnalité puissante, animale, ambitieuse, possessive, il occupe tout le terrain, dès son arrivée aux Ballets russes et Diaghilev va lui donner très vite carte blanche pour ses chorégraphies… ce qui hâte la disgrâce de Bronislava Nijinska, dont le style, d’une grande variété d’inspiration, une stylisation traduite par une abstraction expressive dépouillée de tout détail narratif, fondé sur une approche plastique du mouvement, et un rapport au rythme riche et subtil influencé par les théories rythmiques de Emile-Jaques-Dalcroze s’était heurté parfois à l’incompréhension du public. Après son départ des Ballets russes, Nijinska lancera plusieurs Compagnies de ballet, aura une large audience comme pédagogue et sera engagée pour créer ou remonter ses chorégraphies pour d’autres troupes, y compris le Markova-Dolin Ballet. Elle prendra finalement sa retraite aux États-Unis dans les années 60.

Lifar, qui a dix-huit ans est très conscient de son propre charme. Mais en même temps il est à la fois timide et méfiant de la trop grande influence que « l’esthétique Diaghilev » pourrait avoir sur son propre travail.

Après quelques mois de conciliabules Lifar, qui prend le thé avec Diaghilev, lui annonce son intention de quitter déjà les Ballets. Diaghilev, furieux, renverse la table et lui crie « Vous avez dix-neuf ans. Vous commencez à vivre. Si vous me quittez, je dissous les Ballets russes ». Finalement Lifar promet de rester.

Très vite Diaghilev fait de Serge Lifar le danseur le plus célèbre du monde. Lifar danse avec brio. Mais il se rend compte que le jeune homme manque de rigueur face à la lourde responsabilité qui est la sienne dans la Compagnie. Il se décide à demander l’aide de Leonid Massine pour sauver la saison. Massine, d’abord refuse, puis accepte par loyauté pour son complice et en souvenir des heures glorieuses partagées auprès du vieux mage.

Massine, monte à Monte-Carlo Zéphire et Flore avec Dolin, Lifar et Nikitina, puis Les matelots de Georges Auric sur un livret de Boris Kochno.

C’est à cette même époque que Diaghilev rencontre un nouveau venu de 19 ans, George Balanchine.

Fils d’un compositeur géorgien, Georgi Melitonovitch Balanchivadze avait commence la danse sur un malentendu : venu accompagner sa soeur Tamara au concours d’entrée de la célèbre école de danse du Théâtre Mariinski, c’est finalement lui qui avait été retenu ! Ne laissant pas pour autant tomber ses études de piano (ce don pour la musique lui permettra de subsister pendant les années noires de la Révolution, en jouant dans les cabarets et les cinémas muets et de dialoguer d’égal à égal avec de grands compositeurs tels qu’Igor Stravinsky, qui lui inspirera une trentaine de ballets). Finalement, devenu danseur, il avait saisi l’opportunité d’une tournée avec « Les danseurs de l’Est soviétique » en République de Weimar, pour quitter l’Union Soviétique.

C’est alors que Diaghilev entend parler de lui et l’engage pour ses Ballets. Trouvant le nom de Balanchivadze imprononçable, il le rebaptise Balanchine. Le voyant à l’œuvre il est immédiatement impressionné par ses talents de chorégraphe et ses connaissances musicales…

Il va lui confier la reprise du Chant du rossignol, puis le Triomphe de Neptune ainsi que Jack in the box (musique d’Erik Satie) et la Pastorale donnés au théâtre Sarah Bernhardt à Paris.

Devant sa réussite, Diaghilev lui demandera désormais chaque année de nouvelles créations.

Les deux hommes se respectent mais gardent des relations distantes, même si Balanchine reconnaîtra devoir à Diaghilev la formation de son jugement esthétique : « Diaghilev m’enseigna ce qu’était la danse vivante ».

Balanchine va rester aux Ballets russes jusqu’à leur disparition, en qualité de chorégraphe et de danseur jusqu’en 1927, date à laquelle un accident au genou l’oblige à se concentrer uniquement sur son activité de chorégraphe.