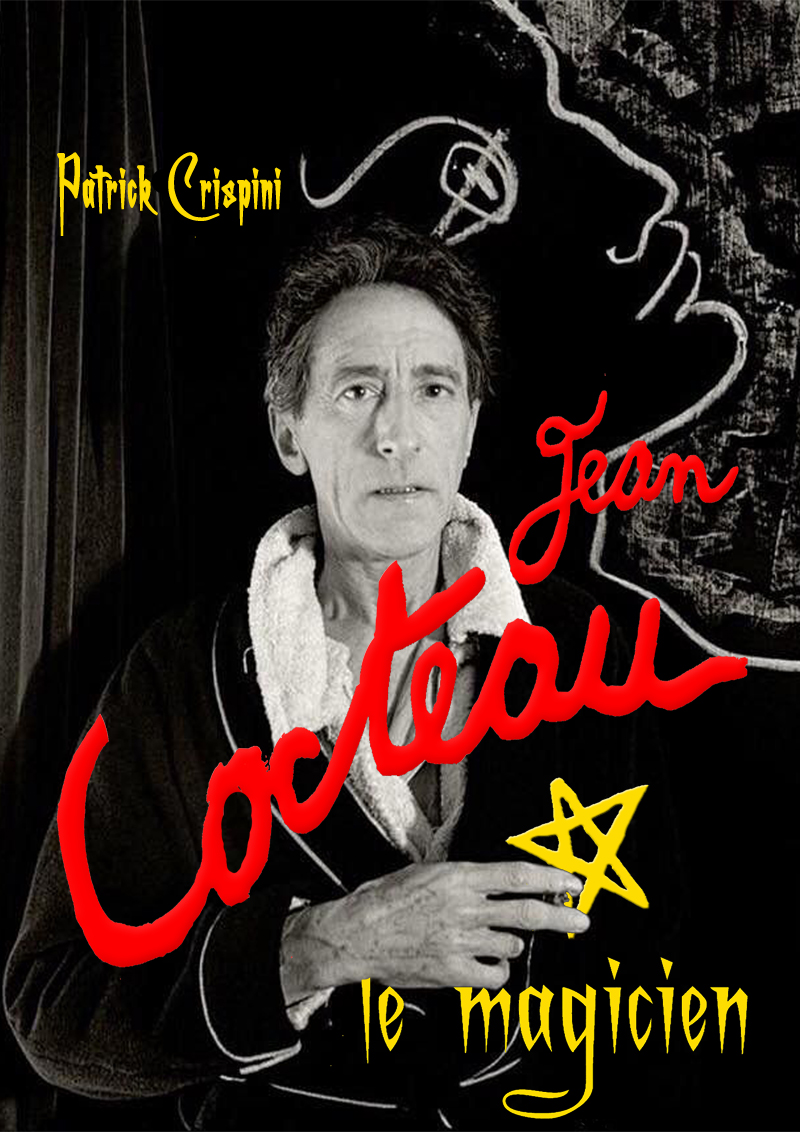

Cocteau le Magicien

un mystère en pleine lumière

par Patrick Crispini

voir aussi : Jean COCTEAU 1889-1963 (©Un siècle d’écrivains, 1996)

Jean Cocteau a compris son temps en même temps qu’il le créait.

Max Jacob

On ferme les yeux des morts avec douceur;

c’est aussi avec douceur qu’il faut ouvrir les yeux des vivants.

Jean Cocteau in Le Coq et l’arlequin

Nous abritons un ange que nous choquons sans cesse.

Nous devons être les gardiens de cet ange.

Jean Cocteau in Le Rappel à l’ordre

Le Phénix du Montparnasse

À peine redescendus de La Nouvelle Athènes et du Bateau-lavoir, sur la butte de Montmartre où, après la Commune, des dissidences bohèmes s’étaient réfugiées dans les vapeurs hermétiques et symbolistes, à l’enseigne de l’Auberge du Clou, du Chat noir ou du Divan japonais, les artistes venus de l’Oural au Mississippi, fuyant les miroitements figuratifs, vont rivaliser d’imagination pour faire entrer les sacro-saints Beaux-arts dans l’arène turbulente du Montparnasse, sous les néons de la rue de la Gaité.

Pour cette jeunesse qui veut exorciser les horreurs de la Grande Guerre – la Der des Ders comme on croit alors ! – une aube prometteuse s’annonce : après les brumes impressionnistes, après le tsunami wagnérien (« ce beau crépuscule que nous avons pris pour une aurore », avait dit Debussy), un monde de funambules fauchés comme les blés réinvente au jour le jour les nouvelles règles d’un art déboulonné de son piédestal, roulé dans la sciure sous le chapiteau de la fête foraine et des Variétés.

« Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur » exhorte alors Jean Cocteau, Coq et Arlequin de vingt ans, battant l’estrade de son impatiente ardeur, sous la bannière du maître des Ballets russes, Serge de Diaghilev, qui l’a révélé à lui-même en lui disant un jour : « Étonne -moi ! ».

Voici le poète de bonne famille devenu Méphisto des nuits parisiennes livrées aux artistes.

Chez les Montparnos, où règne un vent de liberté, Cocteau est partout, allumant des feux de désobéissance, alors qu’au loin tonnent encore les canons sur les tranchées dévastées, dans ce « brasier où l’on abat des étoiles toutes fumantes » – comme dit Guillaume Apollinaire dans Les Mamelles de Tirésias. Sous sa houlette, une meute de jeunes fauves entreprend de redéfinir les frontières de l’art, piétinant allègrement les valeurs bourgeoises héritées du XIXe siècle.

Dans des sous-pentes, des remises, des caves, les Nouveaux jeunes se serrent les coudes, se rejoignent autour des calorifères dans les cafés du boulevard, tatouant la Coupole de graffitis, s’entassant sur les bancs inconfortables des concerts surchauffés de la rue Huyghens, faisant le pied de nez aux Apaches et autres Amorphes, vieux disciples montmartrois du maître Mallarmé.

Commence alors la grande farandole des Années folles…

***

D’autres avaient donné l’exemple : dès 1908, Les Demoiselles d’Avignon du rebelle Pablo Picasso ont accompli le premier bombardement, recomposant par le kaléidoscope cubiste les morceaux épars de la peinture figurative.

Les Ballets russes, au même moment, ont réveillé les alcôves parisiennes en déroulant leurs couleurs éclatantes et leurs rythmes exotiques dans des chorégraphies inspirées des canopes grecques et du cirque, démodant d’un seul coup les vieux entrechats, les conventions des dentelles et des tutus, embrasant les scènes et les tentures des Champs-Élysées et du Châtelet.

C’est ensuite Igor Stravinsky, le 29 mai 1913, avec Le Sacre du printemps, qui va mettre le feu aux poudres : le rite païen, rehaussé de la chorégraphie décalée de Nijinsky, déclenche l’émeute, le public désarçonné faisant voler les chaises, la diatribe s’achevant en bataille rangée et coups de poing sur le trottoir du théâtre…

Le mois de mai, décidément, est à la révolte. Cocteau, en tête de gondole, pressent la force tellurique de l’événement, et se frotte les mains : son tour est en train d’arriver, il ne va pas le laisser passer.

***

C’est aussi Colette et les Garçonnes qui revendiquent une féminité libre, désentravée de sa condition courtisane, Mistinguett et ses gambettes, Joséphine Baker, dénudée et libre dans un froufrou de bananes, qui offre sa poitrine tressautante, sa croupe chaloupée et sa joie de vivre dans les Revues Nègres à succès devant une France coloniale encore triomphante…

Bientôt, après les « concerts-salade », où Stravinsky et Ravel coudoient le jazz fraîchement débarqué, Jean Wiéner et son complice, le génial pianiste belge Clément Doucet (qui, dans la fumerie ambiante, joue Liszt d’une seule main pendant que de l’autre il lit imperturbable Les Trois Mousquetaires…), vont donner leurs lettres de noblesse au bar Gaya, du côté de la Madeleine, puis au Bœuf sur le toit, toujours avec l’appui d’un Cocteau déchaîné, tour à tour batteur de jazz d’un soir, barman ou poisson-torpille dans son aquarium…

C’est encore le suisse Blaise Cendrars, revenu du Transsibérien, qui convoque la poésie nègre, l’art des calligrammes et la synesthésie des Delaunay pour son éphémère maison d’édition de La Sirène, faisant sourdre la poésie rugueuse de sa Création du Monde sous les rythmes chaloupés de Darius Milhaud.

C’est Jacques Copeau, aidé par la NRF et bientôt secondé par Louis Jouvet, qui entreprend de délester le théâtre classique de ses pesanteurs pour le hisser sur les tréteaux presque nus du Vieux-Colombier.

C’est enfin le retour sur le devant de la scène, du vieux maître Erik Satie, Socrate à monocle et pinces à vélo, dont les épures minimalistes avaient donné l’exemple. Personnage excentrique, haut en couleurs, Ésoterik – selon le mot d’Alphonse Allais, l’autre honfleurais célèbre – affiche un mauvais caractère qui n’a d’égal qu’une ironie mordante et sarcastique. Fétichiste mystique, affublé de faux-cols de chez Old England, surmonté d’un de ses nombreux parapluies qui semblent le protéger des foudres d’un ciel imaginaire, calligraphe, modaliste, inventeur de la musique d’ameublement, l’auteur de Parade et des Morceaux en forme de poire est immédiatement porté en totem par Wiéner, Man Ray et Cocteau, devenu impresario du Groupe des Six (Honegger, Tailleferre, Poulenc, Auric, Milhaud… et l’éphémère Louis Durey).

voir : Le Groupe des Six extrait de Les Heures Chaudes de Montparnasse de Jean-Marie Drot 1960/1985 (© INA)

Jean l’Oiseleur

Sous l’étendard de Cocteau, les Années folles entreprennent leur ronde irrésistible. Des murs entiers de respectabilité bourgeoise s’effondrent dans un grand éclat de rire !

Jongleur sur les gravats d’un monde qu’il connaît par cœur depuis l’enfance à Maisons-Laffitte (« on y jouait au tennis les uns chez les autres, dans un monde bourgeois que l’affaire Dreyfus divisait », écrira-t-il), Jean Cocteau, devenu provocateur volontiers scandaleux, se trouve désormais à l’aise dans le costume de Monsieur Loyal.

Agitateur malgré lui, chorégraphe volubile des scandales, il secoue son vêtement de lumière dans un poudroiement de paillettes, au milieu des trapézistes, des autruches, en phonographe de capharnaüm facétieux dans Les Mariés de la Tour Eiffel.

Voir : Les Mariés de Tour Eiffel dans la version pour la télévision de de Jean-Christophe Averty (© INA 1972)

Georges Auric : Ouverture Le 14 juillet ; Darius Milhaud : Marche nuptiale ; Francis Poulenc : Discours du Général

Francis Poulenc : La Baigneuse de Trouville ; Germaine Tailleferre : Valse des dépêches ;

Arthur Honegger : Marche funèbre ; Germaine Tailleferre : Quadrille ; Georges Auric : Ritournelles

Darius Milhaud : Sortie de la Noce [1er enregistrement intégral conforme à la création scénique du 18 juin 1921]

Interprètes : Pierre Bertin & Jacques Duby, récitants, Caroline Cler, indications scéniques

Orchestre National de l’ORTF, Direction : Darius Milhaud (Enregistré en 1966 – ADES 14146-2)

Effets de manche, changements à vue : il note alors ses préceptes dans le Coq et l’Arlequin, y célébrant un retour à la simplicité, loin des effluves romantiques et impressionnistes, qui va devenir le manifeste d’une époque de trouble-fêtes…

« Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi ! » proclame-t-il.

Jean Cocteau parle de ses « Maîtres » :

Picasso, Stravinsky, Radiguet, Erik Satie… chez lui à Milly-la-Forêt en 1960

Pour réussir ses tours de passe-passe Cocteau, en manipulateur illusionniste, se sert des talents multiples que lui ont donné les muses généreuses pour faire du Montparnasse, livré aux artistes, arène de corrida et jardin des Hespérides, un champ de bataille du renouveau, un terrain de jeu pour les créateurs.

Il plaît autant qu’il irrite : « On se demande parfois si Cocteau ne serait pas un simple pluriel de cocktail ! » écrira René Lalou. Il agace par son côté touche-à-tout : cela va le poursuivre sa vie durant. Il lui faudra sans cesse faire les pirouettes d’usage pour tenter de justifier ce démon polymorphe qui le dévore.

Ayant été très jeune dépossédé de paternité, il se choisit des guides, dont il fait ses pères spirituels. Peu importe qu’ils soient plus jeunes que lui. L’âge ne fait rien à l’affaire : la jeunesse étant « une acquisition de l’âge mûr ».

« Une trop grande liberté met la jeunesse dans l’impossibilité de désobéir, alors que rien d’audacieux n’existe sans la désobéissance à des règles » ajoute-t-il.

Jeunesse éternelle, texte de Cocteau pour Prestige de la Musique, 1963

Publiciste de génie, il s’élance autant qu’il lance : des slogans, des formules, des starlettes, des étoiles d’un soir. Il enlumine chacune de ses créations par autant d’affiches ciselées de son trait incomparable. Mais, derrière la colonne Morris du succès saignent des plaies dont les blessures ne se refermeront jamais. Car la mort, l’autre face du miroir, rôde autour de lui depuis longtemps.

Né avec la Tour Eiffel, il n’a pas dix ans lorsque, sans crier gare, elle a retenti comme un coup de revolver dans la douceur d’une enfance prolongée : suicide imprévisible d’un père rattrapé par des mœurs inverties inavouables et une incapacité aux affaires d’argent dont cet artiste manqué a hérité bien malgré lui. Dans le Sang d’un Poète, son premier essai au cinématographe en 1929, il saura s’en souvenir et la trace du sang paternel, jamais coagulé, toujours à vif, ne cessera de resurgir ici ou là dans les méandres de son œuvre.

Elle va ensuite s’acharner de plus belle sur la figure adorée de Raymond Radiguet, emporté sous ses yeux effarés par une fièvre typhoïde fulgurante dans sa vingtième année.

Radiguet, « vieux jeune homme », cynique dandy de 17 ans, apparu soudainement dans sa vie comme un météore, un oracle longtemps attendu, un « gant de Dieu » (ainsi qu’il l’écrira à Jacques Maritain). Cocteau, qui a deviné les fulgurances de l’écrivain en herbe, va s’improviser Pygmalion auprès de cet astre, qui va devenir son Diable au corps et son maître à penser : « Il rendait leur jeunesse aux vieilles formules. Il dépatinait les poncifs. Il décapait les lieux communs. Quand il y touchait il semblait que ses mains maladroites remissent dans l’eau quelque coquillage ».

Mais la mort est intraitable avec ceux qui sont « venus au monde trop mûrs pour y demeurer longtemps ».

***

D’autres morts vont suivre, avivant des présences invisibles, entrevues dans la zone mystérieuse, ravivées par la lyre d’un Orphée traversant les miroirs.

« Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler, comme des abeilles dans une ruche de verre ».

Alors, face au vide, il y aura le recours à l’opium, remède infernal, la pipe conduisant à « la sieste extrême », le refuge de Jean l’Oiseleur.

« La carte de notre vie est pliée de telle sorte que nous ne voyons pas une seule grande route qui la traverse, mais au fur et à mesure qu’elle s’ouvre, toujours une petite route neuve. Nous croyons choisir et nous n’avons pas le choix. L’opium arrête la vie. Insensibilise. Le bien-être vient d’une espèce de mort ».

Sa vie durant, la drogue inspirante sera sa maîtresse, sans cesse repoussée, toujours retrouvée, au fil des cures de désintoxication que lui offrira Coco Chanel, l’amie complice.

Mais, entre deux échappées, il a trouvé sa voie : retendre la peau de la vieille tragédie, redorer le blason des vieux mythes, les mouler dans le quotidien au présent de l’indicatif.

Dépoussiérer et rajeunir pour mieux pérenniser : il faut être le fossoyeur impitoyable des routines où se sont endormis les enchanteurs. Antigone, Œdipe, Oreste, Orphée tour à tour vont y passer et la Machine infernale, inéluctable, de la mythologie va trouver sur les scènes de théâtre de quoi déployer son mécanisme à retardement pour faire exploser les talents d’une myriade de jeunes artistes portés par la prose du dramaturge-poète.

À travers ce sacerdoce de l’écriture, qui lui coûte sang et larmes, mais que guide « la main-d’œuvre des forces inconnues qui l’habite », le poète renoue peu à peu avec les forces de transformation, de transmutation, dont il a toujours eu le pressentiment, au nom de ce qu’il appellera sa « phénixologie ».

***

Métamorphoses et alchimie

Il ne veut surtout pas manquer l’étrange prédestination qui le mène vers les autres pour les magnifier autant que pour les sauver. N’y a-t-il pas un clin d’œil malicieux du destin, qu’après avoir profilé de multiples fois dans ses dessins le visage obsessionnel d’un faune aux traits sensuels, celui-ci lui soit advenu « comme par miracle » sous la forme du jeune comédien Jean Marais, alors qu’il était venu un peu par hasard assister à une audition des élèves de Raymond Rouleau pour Œdipe roi ?

Jean Marais, trait devenu chair, dont il va faire son héros et son chevalier : force animale dans la Belle et la Bête, Tristan sacrifié dans l’Éternel Retour, amant foudroyant puis complice de toute une vie, qui n’aura de cesse de le protéger des médiocres et défendra son œuvre au-delà la mort. Marais, ange gardien, ami toujours fidèle, mais amoureux qui s’éloigne de plus en plus.

Pendant le tournage de La Belle et la Bête, constellé par les costumes et décors de « Bébé » Christian Bérard et les lumières du génial Henry Alekan, Jean n’oblige-t-il pas Jeannot (Marais) , pendant plus de cinq heures chaque jour, à revêtir le lourd costume et supporter l’intolérable maquillage de la Bête, au prix d’allergies de la peau, pendant que lui les ressent en pire sur son propre visage, contraint de voiler sa face pour dissimuler à l’équipe son impétigo, ses furoncles, son anthrax, sa photophobie…

De ces turpitudes, rien n’apparaîtra dans le film une fois terminé.

Jean Marais : première rencontre avec Cocteau et la Belle et la Bête

Transmuter le plomb en or de conte de fée, voilà le grand art de l’alchimiste créateur.

De même pour l’homme Cocteau qui semble traverser l’espace de sa vie d’un pas de ballerine élégant et léger : volutes des traits sur des dessins semblant éclore du simple soleil de l’inspiration spontanée ; chorégraphie à peine effleurée des fresques dans les chapelles de Villefranche-sur-Mer ou de Milly-la-Forêt ; jeu érotique des formes sur les céramiques ; magie des effets de truquages dans les poèmes filmés ; dialogues éblouissant dans l’écrin de faux boulevards de ses tragédies ; efflorescence du discours cristallin et joyeusement malicieux dans les nombreux entretiens conservés de lui.

Rien ne doit affleurer des livraisons toujours difficiles et douloureuses, des retraites où le poète dissimule ses fécondations créatrices, les affres de l’accouchement où l’œuvre, tel un message dicté par une main invisible, est libérée d’un seul jet, après des semaines de prostration.

…le poème, passage de la nuit en plein jour – apprivoiser la folie par le génie -Vers la vibration immobile

L’esprit de contradiction – L’œuvre résultat d’une longue attente – la pantomime de l’auto-stop moral

… et l’esprit de désobéissance… par Jean Cocteau chez lui à Milly-la-Forêt en 1960

Pour son dessein de métamorphose, qui réclame pour le poète le droit mentir vrai – « je suis un mensonge qui dit toujours la vérité » -, Cocteau convoque la plume, l’encre, le dessin, le cinématographe, plus tard la poterie, la fresque, la tapisserie, les médias : « Ce ne sont que les signes de mon écriture noués autrement », assure-t-il.

Il est souvent injuste, capricieux, porteur de commérages. Mais sa nature paradoxale le pousse aussi vers une sorte d’honnêteté de cœur : il soutiendra malgré l’opprobre jeté sur lui à la Libération son ami le sculpteur Arno Brecker, dont l’œuvre s’est enlisée dans la nomenklatura nazie.

Il tente trop tard de faire libérer son « frère d’âme » et poète juif Max Jacob, arrêté près du havre de son monastère de Saint-Benoît-sur Loire par la Gestapo et interné à Drancy, où il mourra d’un arrêt cardiaque induit par la fièvre de la pneumonie qu’il a contracté.

Il s’entête avec Coco Chanel à essayer d’extirper de la déchéance sa « libellule noire » : le boxeur Al Brown, malgré les lazzis des racistes et la licence morale qui n’admet pas qu’un littérateur puisse se commettre avec le Noble art.

Il paiera de sa personne pour sauver in extremis Jean Genet de la prison à perpétuité…

Pour la cause homosexuelle, il sera mieux qu’un porte-parole : un exemple. Cette partie de sa vie, il l’a veut lisible par tous, portant avec une franchise désarmante ses amours sur la place publique, les consacrant par ses écrits, ses déclarations, les célébrant entre autre par embrasements charnels dans son Livre blanc, longtemps diffusé « sous le manteau ».

Les « secrétaires particuliers » défilent et se succèdent, les compagnons des paradis artificiels s’ingénient puis s’estompent…

Pour Jean l’oiseleur, les êtres apparaissent, s’incarnent par les esquisses d’une craie sur un tableau noir, surgissent d’un territoire invisible que le poète réveille par incantations de vers, par attractions de gestes, par jeux d’ombre et de lumière.

Jean Cocteau, tatoueur de la Villa Santo Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1952

Le Temple s’appelle Poésie

Plus tard, recueilli à Santo Sospir au cap Ferrat, dans la villa de Francine Weisweiller, sa nouvelle muse, il se met à tatouer tous les murs, les portes, les placards de la maison de ses créatures mythontologiques, de ses déesses alanguies.

Juché sur des échelles, en manœuvre et bleu de travail, il commence à enluminer de fresques la salle des mariages de la mairie de Menton, puis la chapelle Saint-Pierre de ses amis les pêcheurs de Villefranche, plus tard celle de Saint-Blaise-des-Simples à Milly-la-Forêt dont il fera sa sépulture. Ici, Orphée, Eurydice, les Centaures veillant de leur solaire intemporalité sur les unions matrimoniales et républicaines. Là, le Christ et les gitans des Sainte-Marie-de-la-Mer (d’après une photographie du camarade Lucien Clergue) voisinant le portrait de son hôtesse Francine.

À Milly, les simples de l’herboristerie et la gentiane côtoyant la couronne d’épines et un chat mutin qui, entre ses pattes, protège la signature de l’artiste.

Porté par son mysticisme de plus en plus fécond, il décorera encore une abside à Notre-Dame de France à Londres et, au seuil de la mort, livrera les dessins des 14 baies des vitraux de Saint-Maximin de Metz où sa théophanie donne libre cours à une cosmogonie cabalistique.

Jean Cocteau, du plaisir de dessiner à l’art de la fresque :

Salle des Mariages de Menton, chapelle Saint-Pierre à Villefranche-sur-Mer,

chapelle Saint-Blaise-des-Simples à Milly-la-Forêt.

Toujours, partout, de nombreuses touches ésotériques démontrent, s’il était besoin, la profonde connaissance des sujets initiatiques et métaphysiques pour celui qui aimait volontiers signer de ses initiales – celles de Jésus-Christ – agrémentées d’une étoile à cinq branches…

L’art n’est sacré que pour libérer la chorégraphie de l’invisible et la substance alchimique des forces occultes, afin qu’à partir de l’esquisse le trait se noue et fasse nombres :

« Je construirai ce Temple mais vous ne le verrez pas, car il sera fait de chiffres et les chiffres deviendront des nombres si vous en êtes dignes et ce Temple aura nom : Poésie, car il ne saurait avoir d’autre nom […] Et comme je lui demandais : Qui nous enseignera cette Science ? il répondit : Cette Science est en vous mais elle dort et c’est à votre Amour de la réveiller […] C’est le rôle des enfants, des poètes et des héros de désobéir à des ordres et c’est pour la désobéissance que l’obéissance est faite, et l’esprit souffle à l’esprit de désobéir […] Dans mon règne on ne juge pas, on pèse. Et vos actes s’y poursuivent sous une forme sans le moindre rapport avec celles que leur attribuent les humains. Votre tribunal fait rire mes anges car pureté, c’est unité et le mal n’existe que si l’unité se divise, et je suis trois en un, et au milieu de ce triangle il y a un œil qui vous regarde […] Et j’entendis le rire des anges. C’était l’envers du silence et leur troupe nidifiait sur les corniches du Temple, et le Temple s’appelait Poésie parce qu’il ne pouvait avoir d’autre nom ».

Jean Cocteau in Paraprosodies, précédées de Sept Dialogues.

Par la Poésie, la carte maîtresse du jeu divin, peu à peu s’opère la décantation, une sorte de résurrection issue des abîmes et des gouffres. Le poète, intercesseur et porte-voix des mystères, se fait caisse de résonance : « Les poètes ne sont que les domestiques d’une force qui les habite, d’un maître qui les emploie et dont ils ne connaissent même pas le visage qui n’est peut-être que le leur », déclamera-t-il sous la coupole de l’Académie française qui, contre vents et marées, finira par se résoudre à faire entrer l’enfant terrible sous la Coupole et lui accorder un fauteuil d’Immortel, lui qui ne s’est jamais vu que debout, mortel, anti-académique.

Jean Cocteau parle de la poésie et du poète… chez lui à Milly-la-Forêt en 1960

De l’Ange Heurtebise à Orphée

Dans le Grand écart perpétuel entre le monde des sens et le monde des signes, il se voit réceptionniste, petit télégraphiste, une antenne branchée sur ondes ultra sensibles :

« À force de me meurtrir, de vivre double, de sortir jeune d’une foule d’embûches où d’autres se précipitent, tête basse, à l’âge mûr, de prendre la douche écossaise des milieux, d’attendre parfois des heures, seul, debout, ma lampe éteinte, des parlementaires de l’inconnu, me voilà quelque chose de tout à fait machine, de tout à fait antenne, de tout à fait Morse. Un stradivarius des baromètres. Un diapason. Un bureau central des phénomènes ».

Jean Cocteau in Le Potomak

Dans ces constellations, il faut aussi faire une place à l’ange inconnu qui nous habite, à l’invisible qui nous côtoie. Cocteau l’avait rencontré tôt dans un ascenseur : « Un jour que j’allais voir Picasso, rue La Boétie, je crus, dans l’ascenseur, que je grandissais côte à côte avec je ne sais quoi de terrible et qui serait éternel. Une voix me criait: « Mon nom se trouve sur la plaque ! ». Une secousse me réveilla et je lus sur la plaque de cuivre des manettes : ASCENSEUR HEURTEBISE. À ma prochaine visite, je regardai la plaque : […] l’ascenseur avait changé de marque… » note-t-il dans son recueil Opium.

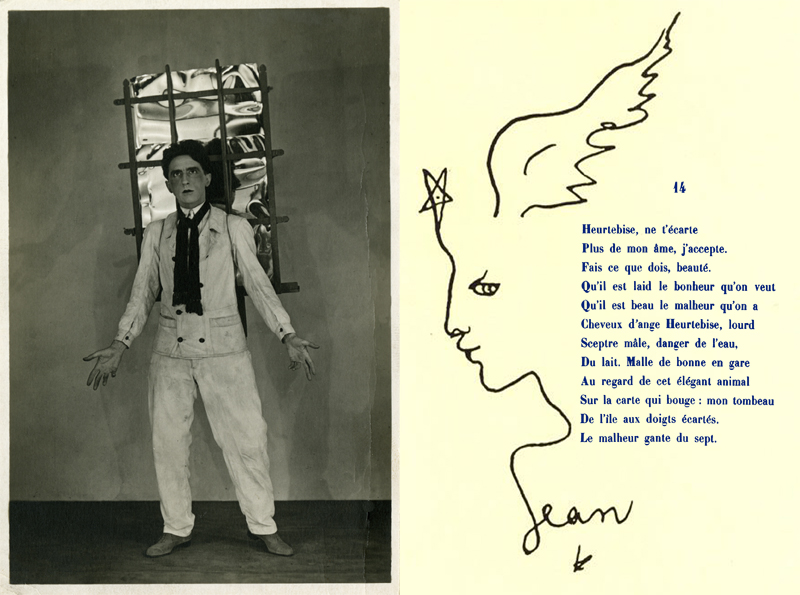

à gauche : Cocteau joue Heurtebise, l’ange vitrier, dans la reprise d’Orphée en juin 1927

à droite : extrait du poème l’Ange Heurtebise (1925), avec un dessin-dédicace à Jean Marais

Un ange dans la cage d’escalier, c’est du Cocteau tout craché ! On le retrouvera en vitrier (dans la pièce Orphée de 1926, et Jean Cocteau prendra un malin plaisir à tenir lui-même le rôle à la reprise chez les Pitoëff un an plus tard), en chauffeur de la Princesse (Maria Casarès), sous les traits mélancoliques de François Périer, dans le film homonyme de 1950, en juge du poète au côté de la Mort dans le Testament d’Orphée de 1959 (« Nous ne pouvons être condamnés à pire, à juger les autres, à être des juges »)…

Glissement et jeu de rôles révélateurs : d’abord ange-vitrier jugeant Orphée, puis devenu Orphée lui-même jugé par l’ange, le poète a choisi son camp, ne pouvant être à la fois juge et partie.

Il faut dire que le personnage, depuis toujours, lui sied comme un gant. Lui, le touche-à-tout, que des muses accortes ont doté de tant de cordes à son arc, lui le charmeur, toujours à la devanture des tribunes et des fenestrons, que ne cessent de vilipender les tenants de la mesure et de la retenue, comment ne pourrait-il pas se retrouver, se mirer dans la figure mythologique de ce héros capable, avec sa lyre à neuf cordes, sa lyre cosmique, de charmer les bêtes sauvages, de conduire par son chant le voyage des Argonautes, d’annihiler celui des sirènes, d’initier les mortels aux mystères d’Eleusis… et de mourir déchiqueté pour avoir trop révélé des secrets divins, sa tête jetée dans l’Hèbre, venant s’échouer sur les rivages de Lesbos, terre de la Poésie…

Cocteau, médium et poète « individualiste », mis au pilori par une société trop « inculte et scolaire » (« Il est hélas peu rare que l’individualiste ne succombe sous la haine d’une société qu’il dérange et qui l’expulse »), Cocteau jugé trop éparpillé et superficiel par un monde de spécialistes engoncés dans les dogmes, Cocteau victime expiatrice…

Le poète jamais ne manquera une occasion de manifester un certain complexe de persécution, dont il souffre jusque dans sa chair. « Après quarante années de fuite en zigzags devant une chasse à courre qui sonne de la trompe à mes trousses, votre indulgence m’immobilise sur un socle avec cet air d’être un peu statue et même, oserai-je le dire, un peu buste, auquel les chasseurs et la meute se laissent prendre » dira-t-il, bravache, dans son discours de réception à l’Académie française.

Un Orphée incompris, une bête de race, mais traquée (dont on trouve un écho dans le film la Belle et la Bête), voilà le poète obligé sans cesse de renaître de ses cendres :

Puisque la beauté court je dois courir plus vite

Je plains qui la veut suivre ou peine à son côté

La mort m’est douce-amère et son amour m’évite

Phenix l’ennui mortel de l’immortalité.

Jean Cocteau, in Cérémonial espagnol du Phénix

Il m’arrive d’être heureux – la haine de la haine – dispersion et éclectisme – chercher une place fraîche sur l’oreiller métamorphoser les chiffres en nombres – pessimiste par optimisme – le désir de concorde une époque inculte et scolaire – l’intelligence contre le poète… par Jean Cocteau chez lui à Milly-la-Forêt en 1960

Le quatrième mur ou le silence de Dieu

Dans le sillage d’Orphée, derrière les paravents mondains des Enfants terribles ou de La Voix humaine, au bout du fil du destin, réside toujours, insoluble, l’énigme de Dieu, tant de fois débattue avec Jacques Maritain.

Un silence qui résonne jusqu’au fond des cavernes du Val d’Enfer des Baux-de-Provence où l’hospitalière Francine Weisweiller et le jeune François Truffaut, lauréat à Cannes grâce au soutien sans faille de Cocteau pour Les 400 coups, lui permettront de tourner une grande partie des figures de sa phénixologie ultime, son chant du cygne visuel : Le Testament d’Orphée, dans lequel il laisse l’ange Heurtebise l’interroger une dernière fois en présence de la princesse/mort :

- Heurtebise : Vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n’est pas le vôtre. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

- Le poète : Je plaide coupable dans le premier et dans le second cas. J’avoue être cerné par la menace des fautes que je n’ai pas commises et j’avoue avoir souvent voulu sauter le quatrième mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves.

- La princesse : Pourquoi ?

- Le poète, avec un geste d’impuissance : Sans doute par fatigue du monde que j’habite et par horreur des habitudes. Aussi par cette désobéissance que l’audace oppose aux règles et par cet esprit de création qui est la plus haute forme de l’esprit de contradiction… propre aux humains.

Jean Cocteau, Le Testament d’Orphée, 1959 1959 : la scène du tribunal et le verdict (extrait)

Derrière les figures de style, derrière « le miroir qui ferait mieux de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images », derrière le masque des opérations de chirurgie esthétique qu’il s’accorda pour « rester aigu coûte que coûte » et pouvoir encore « jouir d’une beauté humaine comme d’une œuvre d’art » – la dernière, qui nécessite l’interruption de l’anti-coagulant qu’on lui a prescrit après ses infarctus, lui sera sûrement fatale -, derrière les cabrioles, les pirouettes, se cache un écorché vif, une sensibilité à fleur de peau, dont la difficulté d’être fut bien réelle.

Telle fut l’existence protéiforme de ce matador aux façons de sphinx, Prince des poètes, « désobéisseur » mystique, séducteur fragile au cœur généreux, chevalier d’un ordre dont le blason reste à déchiffrer.

Mais avant tout demeure le poète : mystère en pleine lumière, funambule surplombant sans filet les abîmes du vide avec sa lyre en bandoulière, montreur de songes qui fit inscrire sur sa sépulture ce simple message :