Celui qui chantait toujours

des tribulations d’une voix d’enfant

et de trois résurrections qui s’ensuivirent

par Patrick Crispini

Don Carlo ou l’oncle Charles

Il était une fois un petit garçon qui chantait toujours…

Il s’était mis à chanter dès son plus jeune âge, étonnant son entourage. Les parents n’avaient pas d’affinités particulières avec la musique, mais considéraient cette heureuse disposition comme la conséquence naturelle de leur bonheur, qui avait résisté à pas mal d’épreuves.

C’est dans un petit village près de Genève qu’ils s’étaient rencontrés : la famille paternelle tenait une auberge où les gens de la ville venaient guincher et déguster la cucina casalinga de la mamma. Georges, le cadet d’une tribu composée de nombreux frères et sœurs, avait trouvé l’amour auprès d’Isabelle, la seule fille parmi quatre garçons d’une famille paysanne, qui avait dû abandonner la verdoyante Gruyère pour venir à Genève avec son troupeau afin d’y trouver une meilleure situation.

Du jour au lendemain, à la suite de dissensions familiales, le couple avait été contraint de quitter l’ancrage campagnard et l’auberge, auxquels il aurait été normalement destiné, pour aller se marier en ville, sans grands moyens de subsistance, traversant ainsi plusieurs années difficiles. Puis le père avait fini par trouver un travail stable… et l’enfant était alors arrivé.

Dès ses trois ans ce fils unique chantait à tout instant et les voisins prirent peu à peu l’habitude de venir écouter et applaudir le « phénomène » dans le petit appartement du quartier des Eaux-Vives. On allumait le poste de radio qui trônait dans le salon : dès la première chanson venue le petit garçon reprenait la mélodie au vol et lui inventait toutes sortes de prolongements. Une voisine, professeur de piano, avait parlé d’un « don divin », un musicien polonais de passage d’un « miracle de justesse », un journal local avait même évoqué une « voix d’ange magique et cristalline »… Et l’oncle Marcel, qui vendait des vélos, mais connaissait un peu de musique, décréta qu’il fallait, toute affaire cessante, faire un disque avec la voix du « petit prodige », avant qu’elle ne s’évapore… Il n’est donc pas incongru d’affirmer que le petit bonhomme se mit à chanter bien avant d’avoir appris à parler et à lire.

Du temps avait passé : les tiraillements familiaux apaisés, les familles se retrouvaient à nouveau lors des anniversaires et les fêtes de fin d’année. À l’issue des repas le père, se souvenant de l’époque de sa jeunesse où il avait appris quelques accords pour faire danser les filles le samedi soir sous la tonnelle de l’auberge familiale, endossait son accordéon et improvisait quelques accords de son crû : on hissait alors le petit garçon sur la table pour lui faire entonner son répertoire avec cet accompagnement de fortune. Toute le monde était aux anges, particulièrement l’oncle Charles, qui présidait les tablées et ne manquait jamais de récompenser le petit garçon, à la fin de ses récitals, par des tours de magie qu’il avait appris durant sa vie aventureuse.

à gauche, l’oncle Charles (Carlo Crispîni), à droite le même avec le petit garçon

Aîné de la tribu, Carlo (Charles) avait quitté tôt le giron familial pour aller tenter sa chance en France et apprendre un vrai métier. Il avait fini par s’installer en Moselle, y avait prospéré, acquérant une situation qui faisait l’admiration silencieuse de toute la famille. Résistant, reconnu Juste pour son action durant la Seconde Guerre Mondiale, chasseur de gros gibier (et aussi de femmes), il possédait une séduction virile, un grand nez flaireur et cette voix profonde qu’acquièrent peu à peu les êtres précocement obligés à gouverner leur vie, peaufinée par une tabagie incessante, dont le sillage de la fumée plaisait beaucoup au petit garçon.

Celui-ci avait maintenant cinq ans. C’était le jour de l’an. Compressé avec ses parents sur le siège arrière de la dauphine de l’oncle Roger qui les conduisait de Genève à Thonon-les-Bains à la villa de l’oncle Charles, où se déroulait l’agape familiale, il avait sauvé du désastre un diplomate plein de crème posé sur ses genoux, au moment où la voiture avait fait une embardée sur le verglas, achevée par trois tonneaux. Les cinq passagers étaient sortis un peu secoués, mais indemnes, de l’accident, y compris le gâteau que le petit garçon avait serré contre lui pendant les roulades. C’est dire qu’au moment du dessert le récital habituel fut auréolé de son exploit « diplomatique »…

C’est ce jour que choisit l’oncle Charles, prenant le petit garçon par la main, pour s’adresser à son père : « Georges, lui dit-il, ton fils a de l’or dans la voix, tu t’en es rendu compte… Alors, assez de ces babioles, tu dois le mener plus loin, je compte sur toi ». Puis il se dirigea vers la maman : « Isabelle, ton fils à un don, il faut l’accompagner… Je vais aller te chercher le Petit Prince de Saint Exupéry. Vous le lirez ensemble : dedans il est écrit que tu es responsable de ta rose… Il faut que tu l’aides à faire quelque chose de la sienne… ». Il les embrassa tous les deux puis, se baissant vers le petit bonhomme, lui glissa dans la poche quelques billets d’argent : « Mon petit capitaine : tu vois, tu peux gagner ta vie avec ta voix. Mais cet argent je ne te le donne pas pour que tu t’achètes des bonbons : je te le donne pour que tu commences à travailler sérieusement et que tu fasses des progrès. Avoir un don, c’est bien mais ça ne suffit pas. N’écoute pas les compliments qu’on te fera : travaille et apprends la musique ». Puis il alla dans la cuisine, déboucha une bouteille de vin : un Château Petrus qui avait le millésime de l’année de naissance du petit garçon. Il remplit trois verres : « Isabelle, Georges, je bois à votre bonheur, je bois à la vie, je bois à la beauté… et toi, mon petit bonhomme, je bois à ta voix d’ange ! »

Les parents du petit garçon ne connaissaient pas le Petit Prince : mais ils avaient confiance dans les augures de l’oncle Charles. Ils étaient prêts à envisager de creuser la chose, mais ils ne savaient pas comment.

Une dédicace du chef d’orchestre Ernest Ansermet à Patrick Crispini

Le vieux monsieur du tram

Quelques mois passent. Le petit garçon a maintenant six ans.

Un jour il se trouve avec sa mère dans le tram qui traverse Genève.

Comme toujours il chantonne sur son siège en regardant défiler le paysage.

Un vieux monsieur à barbiche, qui l’écoute attentivement depuis un moment, finit par se lever et se dirige vers sa mère, son chapeau à la main : « Madame, pardonnez cette intrusion, mais je voulais savoir : votre petit garçon, est-ce qu’il fait de la musique ? » Un peu surprise par la question, elle fait signe que non. Celui-ci reprend : « Madame, votre petit garçon chante très juste et il a un timbre rare : il faut lui faire faire de la musique. Permettez-moi d’insister… » Il tend à la dame une carte de visite : « N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’un conseil, d’un renseignement, je suis dans la branche. Pardonnez-moi, je dois descendre ». Puis il quitte le tram, laissant le petit garçon et sa maman dans l’expectative.

Bien plus tard cette mère, qui suit la jeune carrière de son fils et conserve les coupures de presse, découvrira dans le journal où elle a découpé un article qui relate le dernier concert dans lequel son enfant a chanté, la photo du chef d’orchestre : subitement elle se rappelle le vieux monsieur du tram. Elle se précipite vers le carton de chaussures, dans lequel elle a conservé toutes sortes de choses concernant son fils, et retrouve la carte de visite que celui-ci lui avait tendue jadis. Elle peut alors y lire :

Ernest Ansermet

Chef d’orchestre

Directeur de l’Orchestre de la Suisse Romande

Patrick Crispini chante Le Petit Chevrier de Gustave Doret lors d’une représentation à Lausanne en décembre 1966

Le Petit Chevrier

Mais il ne se passe toujours rien, jusqu’à ce qu’une maîtresse d’école, ayant à son tour repéré sa voix, l’inscrive à un concours radiophonique, qu’il gagne avec les félicitations du jury. Ses interprétations du Vent de Carlo Boller et surtout de la Chanson du Chevrier de Gustave Doret – qui deviendra son air fétiche – passent le soir même sur les ondes de la radio : la réaction en masse d’auditeurs enthousiastes sature le standard téléphonique de la chaîne.

Gustave Doret : le Petit Chevrier

Carlo Boller : le Vent

Soutenus par ce mouvement les parents se décident à l’inscrire au conservatoire où il commence à apprendre les rudiments du solfège, le piano et reçoit ses premiers cours de chant….

Grâce à sa voix (et non pas par son physique plutôt empoté !), il découvre alors la Méthode Jaques-Dalcroze : durant plusieurs années, il va chanter les belles chansons écrites par Monsieur Jaques – comme disent les rythmiciennes qui ne se lassent pas d’enseigner aux jeunes enfants les préceptes du bon maître, qui non seulement font découvrir dans la joie de l’expression corporelle les principes élémentaires de la musique, mais transmettent également, sans en avoir l’air, une philosophie de la vie fondée sur l’harmonie et la générosité partagées, valeurs qui n’abandonneront plus jamais celles et ceux qui ont eu le bonheur d’en être imprégnés.

C’est ainsi qu’il va participer à ce qu’on appelle des démonstrations – comme on dit à l’Institut –, obligé de porter le collant de danse et les chaussons qui lui déplaisent au plus haut point… Le voilà, muni du tambourin et du cerceau, sautillant et syncopant, ceint de la couronne de laurier, interprétant dans moult représentations l’air tant aimé par les romands du Roi demande une Reine du Jeu du Feuillu, cette farandole du printemps, ou les mélodies exquises du Petit Roi qui pleure…

Jaques-Dalcroze : Jeu du Feuillu

Jaques-Dalcroze : Jeu du Feuillu

Il gagne encore quelques prix ici ou là. Du coup son nom commence à circuler dans le milieu musical : viennent alors les premiers engagements « sérieux ». D’abord au Grand-Théâtre de Genève, puis sur d’autres scènes européennes, pour y tenir les rôles d’enfants dans quelques œuvres du répertoire : Tosca de Puccini, Louise de Charpentier, La Flûte enchantée, Bastien et Bastienne…

Puccini : Tosca, acte III - air du Berger

Charpentier : Louise - air du Gavroche

J’ai été ce petit garçon.

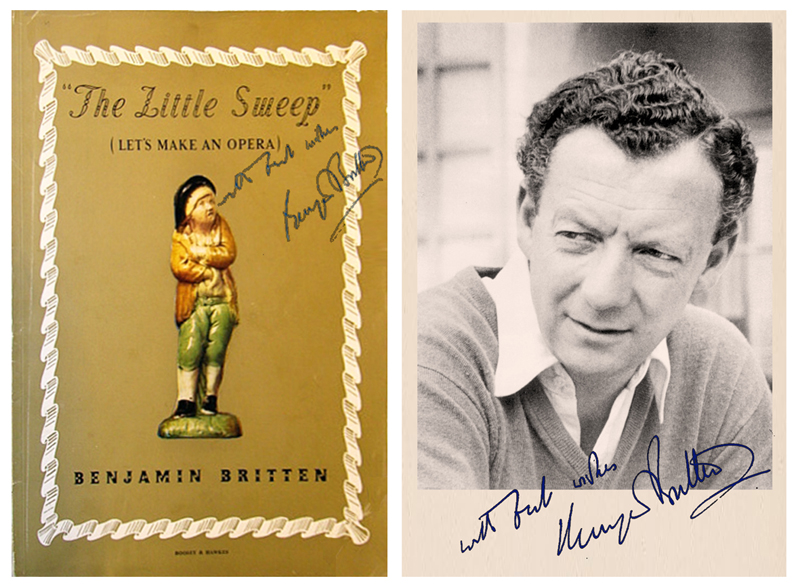

Dès mes huit ans je n’ai plus cessé de chanter et de voyager dans pas mal de pays pour cela, sans pour autant sacrifier ma scolarité. Dans cette période assez étonnante, je vais alors avoir l’opportunité de pouvoir côtoyer des musiciens renommés et des compositeurs comme Gian-Carlo Menotti ou Benjamin Britten, qui sembleront apprécier particulièrement mon type de voix d’enfant.

De ce dernier, en particulier, je vais faire la rencontre lors d’une création en français de Let’s Make an Opera (Et si nous faisions un opéra), un petit bijou pour et par les enfants. Samuel Baud-Bovy, directeur du Conservatoire de Genève, à l’origine du projet, avait mis sur pied les séances de répétitions et une série de représentations avec des solistes professeurs de chant du Conservatoire, mais aussi des jeunes enfants, dans le petit Théâtre de la Cour Saint-Pierre, aujourd’hui disparu.

Britten : Le Petit Ramoneur (Faisons un Opéra)

Un jour, dans la grande salle 20 du premier étage de la Place Neuve, où j’étais en train d’apprendre à chanter mon rôle, entre un monsieur, qui assiste à la majeure partie de la répétition. À la fin, il se dirige vers moi, me dit quelques mots aimables en français (avec un fort accent anglais) et demande à m’entendre dans quelques autres pièces que j’ai à mon répertoire de petit chanteur. Me voilà donc entonnant sans complexe un air d’un des Knaben de la Flûte enchantée, puis un Noël anglais que je venais d’apprendre, la jolie chanson du Vent de Carlo Boller et celle du Petit Chevrier de Gustave Doret, avec laquelle j’avais remporté un concours radiophonique et que je chanterai un peu plus tard au Théâtre du Jorat à Mézières… Il a l’air vraiment enchanté, me tend une main délicate et éclate de rire devant ma mine étonnée. C’est seulement à l’issue de ma prestation que l’on me présente enfin ce monsieur : j’apprends ainsi que je viens de chanter devant le compositeur lui-même ! Dire que je fus impressionné serait exagéré : à l’époque, le jeune garçon que j’étais, bien insouciant et parfaitement inculte, ne se rendit pas compte de l’incroyable chance qui avait été la sienne. En revivant la scène aujourd’hui, je mesure avec émotion le privilège d’avoir été écouté avec tant de patience et de gentillesse par un des plus grands compositeurs du XXe siècle.

Un peu plus tard, je reçus de sa part une partition chant/piano dédicacée de The little Sweep que j’ai conservée précieusement et un charmant petit mot d’encouragement… Grâce à son entremise, j’eus ensuite l’occasion de reprendre l’œuvre plusieurs fois, puis de m’attaquer à cet autre plat de résistance que représente le rôle du jeune Miles dans le chef-d’œuvre de Britten qu’est son opéra The Turn of the Screw (Le Tour d’écrou) d’après la nouvelle d’Henry James […]

Deux articles de presse à propos du tournage du film l’Étranger en juillet 1966

La voix perdue

Il est temps, maintenant, que je raconte dans quelles conditions je perdis ma voix d’enfant.

Grâce à elle je venais de décrocher un des deux rôles principaux dans un film pour le grand écran, L’étranger, qui racontait la rencontre entre un petit garçon chanteur et un vagabond violoneux, gâchée par l’hostilité des habitants d’un village vaudois, avec une fin tragique. Du Ramuz… en plein renouveau du cinéma suisse ! Entre deux prises je me rendais en Autriche, en Italie, en Espagne, pour interpréter encore et toujours le Pie Jesu du Requiem de Fauré, le Laudate Dominum des Vêpres d’un confesseur de Mozart, ou l’un des trois enfants de la Flûte enchantée.

Je venais d’avoir quatorze ans : la vie était belle, exaltante, tout semblait « couler de source »…

C’est alors qu’arriva « l’accident ».

Un producteur zurichois avait contacté mes parents pour leur annoncer qu’il envisageait de réaliser un disque des airs que j’avais chantés jusque-là. Il se disait prêt à rassembler un chœur et un orchestre professionnels : une aubaine incroyable, une sorte de consécration !

Il s’ensuivit que, pendant les mois qui précédèrent la session d’enregistrement, je subis un entraînement digne d’un athlète de compétition : mon professeur de chant, Magda Fonay, hongroise résidant à Genève, me faisait répéter plusieurs heures par jour et revoir tout mon répertoire. Les séances de chant dans sa vieille maison étaient ponctuées de succulentes pâtisseries confectionnées par son adorable mère (encore aujourd’hui me revient l’exquise exhalaison de ces pâtisseries mêlées à la suavité de l’accent slave, aux vapeurs d’encens et de sapin de Noël…).

Le jour dit, à l’heure dite, me voilà prêt dans un studio de la radio à Zürich, au milieu de soixante choristes et autant d’instrumentistes spécialement préparés et réunis pour accompagner le « petit prodige ». Je me sens en pleine forme, j’ai toute ma musique dans la tête et ma voix, le matin même, a bien répondu à l’échauffement et aux vocalises.

Le raccord débute. Je me place devant le microphone, un signal rouge s’est allumé, tout le monde a fait silence et l’orchestre a commencé à jouer l’introduction qui précède mon premier air.

J’ai pris une grande respiration, j’ouvre la bouche : au signal du chef ma voix, qui aurait dû émettre normalement un mi aigu filé du pianissimo au forte, se met à chavirer. Oscillant de haut en bas du registre elle laisse échapper, sans que je ne puisse plus rien contrôler, des saillies de trombones, des râles, des bramements de caverne… Je ne maîtrise plus rien : j’ai honte d’être là, impuissant, comme habité par un gouffre.

On arrête l’orchestre, les techniciens s’affairent autour des micros. On reprend une fois, plusieurs fois, on me fait asseoir, on me couche, on tente de me calmer, mais rien n’y fait. À chaque nouvelle tentative le mauvais génie, qui a pris possession de mes cordes vocales, continue à s’échapper par ma bouche et le désastre, de plus en plus insupportable, se prolonge… Le producteur s’arrache les cheveux, supplie ma mère de faire quelque chose, les musiciens d’orchestre, les choristes, peu à peu, se sont découragés et me regardent de travers. Le « petit prodige » est devenu un monstre, le « coupable » qui est en train de faire capoter tout le projet.

Après deux heures de ce régime on finit par suspendre l’enregistrement. On m’enferme dans une loge où l’on me fait boire une quantité de breuvages, ingurgiter des comprimés, sucer des pastilles de tous ordres. Un taxi, roulant à toute vitesse à travers la ville, me conduit en urgence chez un phoniatre qui diagnostique une laryngite et m’administre des piqûres… En vain. Rien n’y fait.

Personne ne veut se rendre à l’évidence : ma mue vocale a brusquement commencé ce matin, sans crier gare, au pire moment, face aux micros qui renvoient impitoyablement ce cortège infernal de borborygmes sur les bandes magnétiques.

Pour la première fois ma voix m’a trahi, m’a abandonné : elle qui fut mon sauf-conduit vers la beauté est devenue mon passeport vers la laideur, vers la brutalité du monde. On finit par m’escamoter dans une chambre d’hôtel, où je me souviens avoir pleuré la nuit entière toutes les larmes de mon corps dans les bras de ma mère, qui m’accompagnait sur ce champ de bataille.

C’est là, sans doute, que mon enfance est morte d’un seul coup, délestée de sa voix d’ange.

De cette déroute il eût été primordial que je puisse effacer jusqu’au souvenir : mes parents firent tout ce qu’ils pouvaient pour apaiser mes tourments. Mais le temps passait et je demeurais inconsolable.

Deux souvenirs-dédicaces lors du spectacle Je chanterai toujours, Théâtre du Jorat, Mézières, 1966.

A gauche : la comédienne Danielle Volle et Georges Haenni avec Patrick Crispini. A droite : Robert Mermoud.

Ci-après : une dédicace à Patrick Crispini de la comédienne Danielle Volle dans le rôle d’Aliénor

4 articles de presse à propos du Petit Chevrier de Gustave Doret au Théâtre du Jorat à Mézières en juin 1966

Frank Martin le consolateur

La musique de Frank Martin [1890-1974] a représenté un baume dans ma vie, une consolation.

Encore aujourd’hui, elle conserve un territoire particulier dans mon cœur.

Dixième enfant, fils et petit-fils de pasteurs genevois, Frank Martin, dès son plus jeune âge, fut baigné de spiritualité, d’art et de culture : il n’est pas étonnant que la musique de Jean-Sébastien Bach, qu’il entendit lors des cultes de son enfance, soit devenue une source incessante d’inspiration pour ce jeune homme timide, volontiers imaginatif, élevé dans une certaine austérité propre à son milieu. Il connut tôt l’émerveillement de la musique, l’attrait des passacailles et des fugues sur les orgues qui faisaient la fierté de l’école genevoise, la pratique du piano, de la composition. Il lui fallut un certain courage pour s’émanciper de ce biotope un peu convenu et rigide, dans une Genève à majorité catholique mais résolument protestante, qui n’avait de cesse d’affirmer sa supériorité sur le reste de la Suisse et du monde, toujours aussi complexée face à son grand voisin français. Sa carrière naissante de compositeur eut pu s’y enliser : heureusement, après deux mariages, lui advint la présence d’une fée, Maria Boeke, qu’il épousa et qui l’emmena aux Pays-Bas, dans une belle maison à Naarden au bord de la mer, où il put enfin se consacrer pleinement à l’écriture de son œuvre.

J’étais, quant à moi, un petit rejeton « catholique romain », qui servait la messe chaque matin dans l’église de La Trinité de mon quartier des Pâquis, où mes parents s’étaient installés. Né dans une maison sans livre, sans disque et presque sans image aux murs, seuls la chaleur de l’affection de mes parents, leur douceur, leur amour, pouvaient me tenir lieu de bibliothèque. Ma mère, par sa grâce et sa bonté, faisait le bonheur autour d’elle.

Dans tous les métiers qu’elle dut entreprendre, elle suscita rapidement une adhésion affectueuse qui finit par la conduire à entrer dans le milieu bancaire et y endosser des fonctions auxquelles son extraction ne semblait pas pouvoir lui donner accès. Mon père, lui, était un sportif invétéré : il ne vibrait que pour le vélo et pour le football, où il fit des étincelles, qui le firent gravir des échelons jusqu’au niveau national.

Rien dans ce contexte, ne pouvait à priori favoriser la naissance d’une vocation musicale.

J’ai déjà évoqué comment la voix demeura longtemps mon unique lien avec la musique. Doté de ce don étrange, j’apprenais d’oreille, je répétais de mémoire, j’imitais ce que j’entendais, mais fus longtemps privé d’une formation digne de ce nom.

Rien à priori ne pouvait rapprocher le compositeur du Vin herbé et de Golgotha du jeune homme que j’étais, sinon peut-être le lien qui nous unit tous les deux à la « méthode Jaques-Dalcroze ». En effet, Frank Martin avait été tôt immergé dans l’école de « Monsieur Jaques », cet Institut Jaques-Dalcroze qui représentait un fleuron de l’enseignement de la musique selon la méthode rythmique et corporelle de son créateur, et que suivaient par tradition les enfants des bonnes familles de la cité : il y devint même un professeur unanimement apprécié de ses élèves.

De mon côté, ayant interprété souvent les rôles pour voix d’enfant dans les pièces du bon maître, il était naturel que je devienne un petit dalcrozien d’adoption…

Cela peut-être aussi : de même que Frank Martin dut s’exiler en Hollande pour pouvoir mieux composer, je dus moi aussi m’éloigner de Genève, pour me dégager du poids de ce corps résolument étranger qui demeurait indifférent à mes tentatives créatrices…

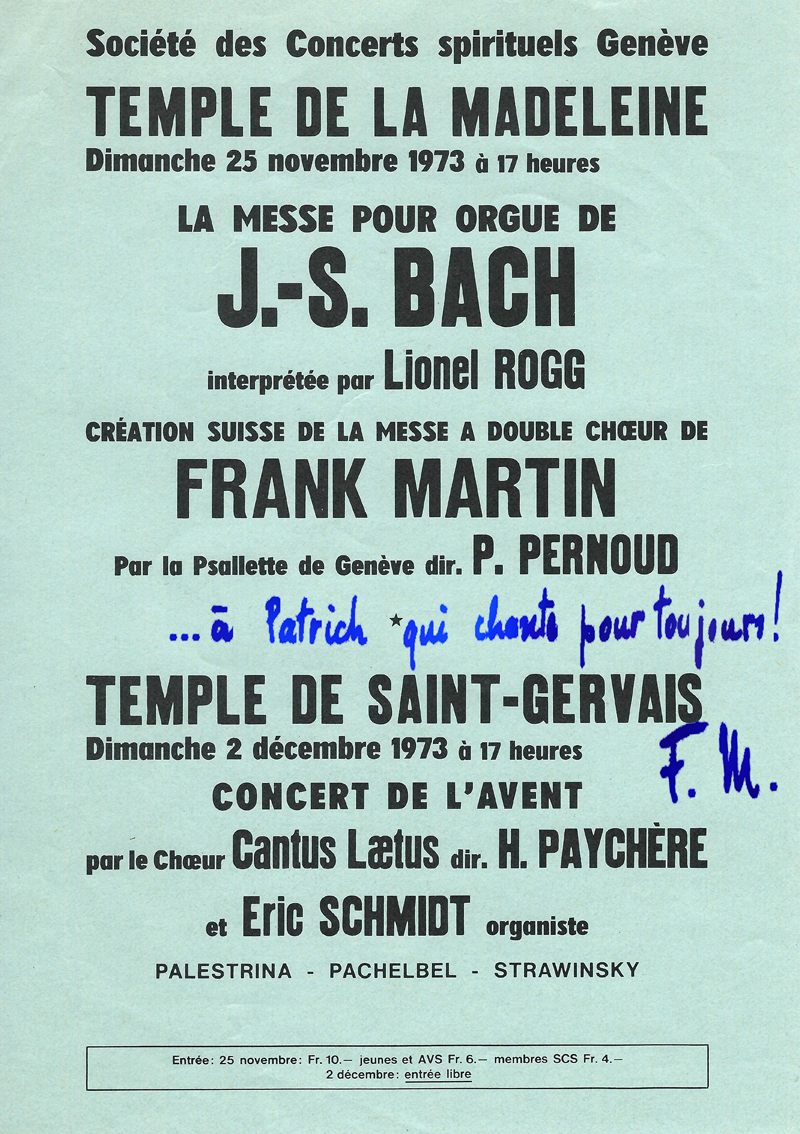

Deux visages de Frank Martin…

J’ai rencontré l’homme à deux reprises : la première fois en chantant sous sa direction lors de la création mondiale de son Requiem à la Cathédrale de Lausanne le 4 mai 1973, puis à Genève le 25 novembre de la même année pour la (re)création de sa Messe à double chœur, une œuvre de jeunesse qu’il avait un peu oubliée. Un heureux concours de circonstances nous rapprocha et pendant quelques instants nous pûmes échanger – malgré leur aspect éphémère – quelques mots étonnement complices.

C’est ainsi que la musique de Frank Martin accompagna trois moments difficiles de ma vie… trois « résurrections » que je vais maintenant essayer de raconter…

Le Requiem de Paestum (première résurrection)

Revenons à l’invitation de Robert Mermoud : il me proposait donc de chanter dans le Requiem de Frank Martin, dernière œuvre du maître inspirée par une vision du temple de Paestum au crépuscule, présentée en première mondiale à la Cathédrale de Lausanne avec l’Orchestre de Chambre, un quatuor de solistes de haut niveau où devait briller la voix du ténor suisse Eric Tappy, sous la direction du compositeur lui-même, le tout retransmis en direct sur les ondes des principales chaînes de radios européennes.

Comment résister ? Je me retrouve vite parmi les basses du grand chœur, répétant avec toute mon énergie ce long thrène, qui va vite devenir pour moi comme le chant de ma propre consolation.

Pendant une pause, alors que mes aînés du chœur m’ont entraîné dans un troquet de la vieille ville de Lausanne, un heureux hasard m’installe à une table à côté du compositeur. À un certain moment il se tourne vers moi. Son visage, dont les rides sont fréquemment traversées par un large rire enfantin, me rappelle celui du clown Grock. « Vous avez l’air si jeune, me dit-il, ma musique ne vous paraît pas trop vieillotte ? » Je balbutie quelque chose qui veut témoigner de mon admiration.

Mais il insiste : « Depuis quand chantez-vous » ? Je réponds : « Depuis toujours ! ». Mon assurance semble l’amuser : « Alors vous êtes plus vieux que moi » ajoute-t-il en me faisant un clin d’œil. « J’ai commencé tard, je me suis mis à écrire encore plus tard, et maintenant je suis un vieux monsieur en retard… ». Et après un silence il ajoute : « …en retard sur ce qu’il devrait encore faire… ». Je revois son regard un instant perdu dans le vide, puis me regardant à nouveau comme s’il attendait que je lui donne je ne sais quelle réponse. Mais que lui dire ?

Le lendemain le concert a lieu : l’œuvre, exécutée par tous avec une rare exaltation mystique sous la baguette à la fois vigoureuse et tremblante du vieux maître, est un triomphe. Profonde méditation, portée vers la quête d’une lumière entrevue entre les colonnes de Paestum, ce chef-d’œuvre évoque l’approche tourmentée de la mort prochaine, mais aussi contient quelques particules sensibles d’une jeunesse à jamais perdue.

Beaucoup son émus aux larmes. Quant à moi impossible de ne pas y trouver quelque écho de ma récente et tragique expérience. Dans la cohue qui suit le concert une bousculade me rapproche du compositeur, déjà très entouré. M’apercevant il se tourne vers moi : « Ah ! Voilà notre jeune musicien qui chante depuis toujours ! Faites confiance à la musique, jeune homme, elle vous aidera ».

Un petit clin d’œil et le voilà déjà repris par son entourage.

Pour la première fois depuis de nombreux mois je n’ai pas envie de pleurer : les paroles du compositeur ont résonné en moi comme une caresse. Assis dans le dernier train, presque vide, qui me ramène à Genève, je ne cesse d’entendre sa musique et ses paroles consolatrices. Sur la banquette, à côté de moi, un journal abandonné par son lecteur attire mon regard : sur la page de couverture, un gros titre surmonte une photo représentant un jeune enfant couvert de plaies : « Un vrai miracle : il est ressuscité ».

Ressuscité : c’est bien le mot qui convient.

Moi aussi, ce soir-là, j’ai connu un petit miracle : ma première « résurrection ».

Ce n’est pas la seule que Frank Martin accomplit dans ma vie.

L’Ensemble Vocal de Lausanne et son chef, Michel Corboz au Festival de Gruyère en août 1974

Variations chorales

Des mois ont passé : après d’inévitables instabilités j’ai enfin retrouvé des moyens vocaux convenables. Ma voix, bien que loin du ciel où j’étais jusque-là, n’est plus un corps étranger. Je commence à apprendre à pactiser avec cette nouvelle pesanteur à laquelle rien ne m’a préparé.

On m’a rapidement catalogué dans la tessiture de baryton mais, comme mon ambitus est assez large vers l’aigu, c’est dans le pupitre des ténors que je vais avoir l’occasion de déployer ma nouvelle enveloppe. Dans la « section artistique » du Collège Voltaire nouvellement créée, qui prépare à la Maturité (baccalauréat) et dont je suis un des élèves, on a tôt fait de repérer ma voix et de l’orienter vers le pupitre des ténors, plus que disparates, du chœur de l’établissement. De son côté l’organiste Philippe Corboz, qui vient d’arriver à Genève, et enseigne l’harmonie et le solfège auprès de notre petit auditoire turbulent, a remarqué mes facilités de chanteur. Il suggère de me présenter pour une audition à son célèbre cousin, le chef de chœur Michel Corboz, auréolé de ses succès discographiques auprès de la firme de disques Erato, qui recherche de nouvelles voix pour son Ensemble Vocal de Lausanne. Des ténors de préférence…

Michel Corboz

L’audition est fixée et se déroule un mercredi au Conservatoire de Genève.

Le maître, à peine descendu de son avion venant du Portugal, où il dirige depuis quelques années le chœur de la Fondation Gulbenkian, est de mauvaise humeur. Retranché derrière ces lunettes de soleil, il repousse les lieder et mélodies « pour voix de baryton » que j’ai préparés à son intention, préférant se mettre au piano et improviser avec sa belle voix de ténor gruyérien des mélopées de plus en plus complexes, qu’il me fait chanter en écho, les modulant sur l’échelle chromatique. Après quelques minutes de ce régime un peu surprenant il me dit : « Est-ce que tu es libre dimanche prochain ? L’Ensemble chante la Messe en si à Strasbourg, débrouille-toi pour apprendre la partition en vitesse ».

C’est ainsi que je devins à 15 ans et pour près de 10 ans un des membres de ce prestigieux chœur… et pendant pas mal de temps son plus jeune élément. Impossible de contourner l’obstacle, le maître avait tranché : « Tu es peut-être baryton, mais c’est dans les ténors que je te veux ».

Malgré ses cheveux précocement blanchis Michel Corboz a un charme fou, une séduction irrésistible. Auprès de lui le travail est rapide, le chœur splendide, très professionnel, bien que composé en grande majorité d’amateurs, les tournées nombreuses et stimulantes, car l’Ensemble est demandé un peu partout. Exalté par les chefs-d’œuvre que nous enregistrons à tour de bras (Vêpres et madrigaux de Monteverdi, Messe en si de Bach, Requiem de Mozart, œuvres religieuses de Vivaldi…), je m’y trouve comme un poisson dans l’eau.

Les concerts, les tournées et les enregistrements s’enchaînaient avec toujours le même succès à la clé. Je tentais tant bien que mal de mener de front mes cours au conservatoire, ma scolarité au collège dans le cadre de la section artistique, dont les horaires étaient plutôt denses… et nombre d’autres activités comme chanteur et pianiste, notamment avec Pierre Pernoud et sa Psallette…

Mais peu à peu, malgré le bonheur de fréquenter et de reprendre inlassablement les chefs-d’œuvre qu’affectionne Michel, je vais commencer à déplorer l’absence de renouvellement du répertoire et le peu de curiosité du chef pour des œuvres moins « grand public », plus difficiles d’accès, alors qu’à mon sens il dispose de l’instrument idéal pour une telle ambition : tant d’œuvres attendent qu’on les sorte de l’oubli…

De ce fait il me semblait de plus en plus indispensable de créer mon propre ensemble vocal et instrumental : avec ce groupe je pourrai m’efforcer de combler cette lacune, bien que ne disposant pas d’une phalange aussi performante que celle du chef gruyérien. Étant aussi obligé de suppléer bien souvent aux voix absentes dans les différents registres, je pourrai aussi au passage me faire plaisir en retrouvant ma tessiture naturelle.

En 1976, c’est dans l’enthousiasme que va naître ce groupe. Le nom que je vais lui donner traduit bien cet état d’esprit : Ensemble Vocal Élans, qui deviendra assez vite Ensemble Vocal et Orchestre Elans, réduit à ses initiales sou le vocable de EVOE (le cri des bacchantes !). C’est en jouant au piano le Aufschwung de Schumann que m’était venue cette idée d’élans… C’est là que je vais petit à petit découvrir ma nouvelle vocation de chef de chœur, puis de chef d’orchestre. C’est une révélation : chanter et diriger en même temps me semble être la bonne solution. Diriger, c’est aussi chanter, mais d’une autre manière : un geste qui ne respire pas demeure une gestuelle vaine, sans âme, une exhibition de métronome.

Le temps était donc venu de « tuer le père ». Il le fallait bien : si je voulais tenter de voler de mes propres ailes, il devenait nécessaire que je quitte le nid finalement assez douillet de ce merveilleux chœur et de l’emprise quasi mimétique de son chef. Je me souviens d’une « scène de rupture » mémorable au Valentin, à Lausanne, à l’issue d’une répétition, où j’avais pris mon courage à deux mains pour annoncer à mon chef bien aimé mon désir de quitter l’Ensemble à l’issue de la fin de la saison. Michel était entré dans une colère jupitérienne que j’aurais dû prendre comme le témoignage de son attachement à mon égard, mais que j’encaissais ce jour-là dans l’opprobre comme la confirmation du bien-fondé de ce que je venais de décider.

Malgré cet épisode un peu mélodramatique, en 1982 je me retrouverai une fois encore appelé en renfort dans le chœur de Corboz : cette collaboration va conclure d’une manière exceptionnelle cette période magique, dans l’irradiation de Michel captée par le réalisateur Claude Goretta, manifestement sous le charme hypnotique de son compatriote musicien. Tout le monde, y compris la régie musicale de Michel Garcin, le directeur d’Erato et mentor de Michel, s’était retrouvé à Genève dans l’immense vaisseau de la cathédrale Saint-Pierre, plongé dans une quasi obscurité, d’où n’émergeaient que les visages des choristes et instrumentistes… et la crinière blanche du chef de chœur, comme un astre rayonnant et inspirant portant cette musique qu’il avait si souvent dirigée et enregistrée et dans laquelle nous-mêmes continuions à puiser une sève jamais tarie. Jamais je n’oublierai ces séances étonnantes où la musique, la lumière et la ferveur se trouvèrent magnifiées par la caméra amoureuse et accompagnante de Goretta. « Ça n’a l’air de rien, mais il n’est pas facile de suivre un artiste au travail : surtout ce diable d’homme, sans cesse mobile, sans cesse volubile ! Or, disons-le d’emblée : Goretta a réussi là un coup de maître […] Tout Michel Corboz, ou presque, est dans ces images et ces sons » écrivit alors Pierre Gorjat dans La Tribune-Le Matin. Le film fut diffusé peu après à la télévision sous le titre : Les Vêpres de la Vierge, moments de travail et d’inspiration (voir ce film).

Les deux artistes se retrouveront en 1984 à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon pour l’enregistrement de la bande-son du film-opéra sur l’Orfeo de Monteverdi que Goretta réalisera à Cinecittà, avec comme chef de la photographie ce magicien de la lumière qu’était Peppino Rotunno, complice de toujours pour Fellini ou Visconti.

Pierre Pernoud

En même temps que mon arrivée à Lausanne chez Michel Corboz, j’étais entré à la Psallette de Genève, heureux de pouvoir travailler avec son chef, le merveilleux et charmant musicien qu’était Pierre Pernoud (qui devait malheureusement disparaître trop tôt, emporté par une cruelle maladie).

Pierre est la grâce même, la délicatesse, l’humilité, la beauté intérieure exaltée.

D’une certaine manière il incarne l’exact opposé de Michel Corboz. Son chœur genevois, composé de voix amateurs, demeure d’un niveau assez moyen, mais le répertoire est porté par l’originalité et la curiosité de son directeur musical. En tant que bon lecteur, il va me solliciter pour participer à sa « commission artistique » (les Suisses adorent les commissions !), chargée de dénicher des partitions rares ou méconnues et de les déchiffrer en loge, pour déterminer si elles pourraient un jour faire l’objet d’une future programmation.

Claude le défricheur

Un petit commando se réunit ainsi régulièrement chez Claude, un ami membre du chœur et de plusieurs compagnies d’opérette locales, qui possède cette faculté particulièrement rare de déchiffrer à vue à peu près n’importe quoi : cette espèce d’autodidacte laisse ses doigts glisser sur le clavier dans une anarchie de doigtés plutôt drôlatique, pendant qu’il chante sa partie vocale… et parfois toutes celles qui manquent ! J’ai aussi quelques facultés dans ces exercices de haute voltige : nous allons ainsi devenir des complices inséparables et concrétiser notre amitié par des récitals de mélodies françaises et de musiques pour 2 pianos ou piano à 4 mains (comme moi il adore l’époque du Groupe des Six, le Bœuf sur le toit, Francis Poulenc, Satie…)

Déchiffreur dans l’âme, il aime accumuler les oeuvres, dont il achète les partitions (souvent rares et onéreuses !) à tour de bras. Chez lui – je devrais dire chez sa mère – des milliers de disques vinyls côtoyent presque autant de partitions musicales et, comme la place manque dans l’appartement, on trouve des disques sous les lits, dans les penderies, dans les armoires, à la salle de bain… Tout cela admirablement répertorié et classé, comme il le faisait aussi du détail des menus gastronomiques qu’il s’offrait assez souvent, lors de voyages organisés pour aller écouter des productions d’opéras… dont il classait tout aussi méthodiquement les distributions et les dates d’exécutions.

Nous dévorions donc plein de musique, mais ce grand accumulateur n’aimait pas trop approfondir, et nous donnâmes ainsi des concerts charmants, mais souvent bâclés. Cependant, grâce à lui – et aussi à mes rencontres au Conservatoire – je vais pouvoir ingurgiter des centaines de partitions, enrichissant ainsi mes connaissances en ce domaine et préparant déjà les futurs programmes de mes concerts.

Tout naturellement, Claude devint un pilier de mon groupe vocal, à la fois choriste, soliste et complice dans notre inextinguible soif de découverte et notre amour de l’opéra et de la voix. Merci Claude !

Et le disparate finit toujours par s’harmoniser…

(seconde résurrection)

Toujours est-il que Pierre continuait avec courage à tenter des programmes de plus en plus originaux.

C’est ainsi qu’il va se retrouver en présence d’une œuvre de jeunesse de Frank Martin, une Messe à double chœur, écrite entre 1922 et 1926, que le compositeur avait oubliée au fond de ses tiroirs.

À la lecture de la partition, à laquelle la fameuse « commission » des bons lecteurs du chœur s’était attelée, il parut évident que cette Messe était un vrai chef-d’œuvre, un joyau. Dès lors toutes les forces vives autour de Pierre se mirent en mouvement pour que puisse se réalise une (re)création de l’œuvre à Genève, peut-être même en présence du compositeur. D’abord réticent à l’entreprise (« Ah quoi bon ? C’était une affaire entre Dieu et moi », expliqua-t-il) celui-ci finit par accepter. Neuf mois de répétitions intensives commencèrent alors, de nombreux « renforts » venant étoffer l’effectif du chœur pour rendre l’exécution possible.

Parallèlement, j’essayais avec mon nouvel ensemble vocal et instrumental de mettre en place un programme ambitieux : c’était aussi mon premier concert en tant que chef d’orchestre ! Je visais bien sûr « trop haut » : les Kindertotenlieder de Mahler, des Chants sacrés de Hugo Wolf, la merveilleuse Siegfried – Idyll de Wagner, La Nuit transfigurée de Schönberg…

Je me démenais comme un beau diable pour convaincre certains de mes camarades du conservatoire de me rejoindre dans ce projet insensé, que je voyais en plus complété par des projections d’images, mobilisant pour l’occasion un ami réalisateur de cinéma. Après pas mal de palabres j’avais obtenu de la paroisse où nous répétions et où le concert devait avoir lieu que nous puissions modifier la disposition du lieu du culte pour en faire un espace de spectacle (cela déclenchera un véritable tollé qui remontera jusqu’au Consistoire…). Enfin je prévoyais un nombre trop important de répétitions. Sans moyens véritables, je faisais confiance à notre jeunesse, à notre enthousiasme : je me disais que la ténacité et la passion feraient le reste. Bien vite je dus déchanter : les instrumentistes ne se gênèrent pas pour « gatter » les répétitions, le cinéaste avait soudain réclamé une somme énorme pour achever son montage et, dans l’impossibilité où nous étions de pouvoir honorer ses exigences financières, avait refusé de livrer son travail. La publicité dérisoire, l’indifférence des autorités culturelles, de la presse, le cadre inapproprié pour un tel projet avaient achevé de précipiter le naufrage. Et pour couronner le tout le soir du concert… il n’y eut que quinze personnes dans la salle : essentiellement des proches…

Tant de travail, tant d’efforts réduits à néant : j’étais à nouveau dans un désarroi total et plus seul que jamais. Dans les mois qui suivirent rien ne parvint à me sortir de cette noirceur accablante.

Une fois encore Frank Martin va m’en extirper d’une manière imprévue.

La fin des répétitions pour la Messe à double chœur s’annonçait.

Le compositeur était arrivé pour la générale au Temple de la Madeleine : il était touchant de voir sa joie presque enfantine de retrouver sa musique intacte, après toutes ces années, ces notes qui lui avaient coûté tant de labeur, sur lesquelles le temps avait passé, et qu’il avait fini par oublier tout à fait.

Pendant une pause, me voilà assis sur un des bancs de l’église, penché sur ma partition surabondante d’indications musicales, n’ayant pas remarqué le petit groupe assis dans la rangée derrière moi, où se trouve le compositeur lui-même. Quelqu’un tousse avec insistance : je me retourne. Mon regard croise alors celui de Frank Martin. Il hésite : « Dites-moi, est-ce que nous ne nous connaissons pas déjà ? ». Je lui rappelle Lausanne, la création de son Requiem.

Je lui dis mon bonheur d’être à nouveau là pour cette œuvre magnifique.

Soudain son visage s’éclaire : « Ah oui ! Vous êtes celui qui chante depuis toujours ! » Les voisins, autour de nous, ne semblent pas comprendre. Il ajoute : « La dernière fois, c’était l’œuvre d’un vieillard, cette fois c’est celle d’un jeune homme… Vous voyez une différence… je veux dire… de nature… de nature profonde, est-ce la même eau qui coule ?… »

Et, sans me laisser le temps de répondre, il se lève et me dit : « Venez avec nous, on va manger ». Toute la petite troupe se lève. Nous voilà partis pour un des estaminets voisins. Son épouse est à côté de lui, un peu figée et solennelle, semblant veiller sur lui. Dans son visage triomphe un regard malicieux, espiègle, que surmonte une chevelure un peu anarchique : j’ai l’impression de voir un gamin en culotte courte, s’apprêtant à faire une bêtise. Pour un peu il me semble que nous eussions pu jouer aux billes ensemble ! Il se tourne à nouveau vers moi : « Vous faites toujours de la musique ? Que préparez-vous en ce moment ?… ». Je lui reparle du fiasco de mon premier concert comme chef d’orchestre, de mon découragement. Il hausse les épaules puis le dialogue s’éparpille avec les autres convives. Il ne semble plus s’intéresser à moi.

Mais, au moment où nous sortons du restaurant, il s’éloigne du groupe, me rejoint, me regarde dans les yeux : « Vous savez, ce sont nos échecs qui nous font avancer. J’ai mis du temps à avoir un peu de succès… Vous m’avez dit, je crois, que vous avez beaucoup chanté quand vous étiez petit… Vous souvenez-vous de cette grâce, de cette facilité qui vous portait alors ?… Tout se faisait naturellement, non ? » J’acquiesce. Suivent quelques secondes de silence, puis : « Eh bien c’est ça qu’il ne faut jamais gâcher : cette ardeur, cette joie, elle ne peut pas vous avoir quitté, elle s’est simplement transformée, un instant, en désespoir… Ne renoncez pas, ne renoncez pas encore… »

Il me prend alors par le bras : « Essayer de faire de votre désespoir un hymne ». Et voyant ma perplexité il ajoute dans un souffle (qu’il avait court, sans doute un emphysème dû à sa tabagie frénétique…) : « Comment vous appelez-vous ? » Je lui dis mon nom. Il sourit : « Vous savez, Patrick, j’ai écrit des passacailles et des choses austères, ma fille fait du flamenco, mon fils du jazz, ma femme entretient nos roses et me protège. Tout cela semble confus : mais le disparate finit toujours par s’harmoniser ». Comme nous arrivons devant l’église où se déroule la répétition il me dit encore : « Ma Messe, mon Requiem, ma jeunesse, ma vieillesse… tout est passé si vite, et je vais bientôt mourir ».

Ce furent là nos dernières paroles : dans les heures qui suivirent, lorsque nous nous croisâmes, il m’adressa quelques petits clins d’œil furtifs.

Puis vint le concert : de toute ma vie, je ne me souviens pas avoir chanté avec plus d’ardeur, plus de foi, que ce jour-là. Je vivais là ma deuxième « résurrection ». À la fin, comme nous passions tous devant le maître en file indienne pour le féliciter, et que la plupart lui faisait signer des autographes sur les programmes – chose pour laquelle j’ai toujours eu la plus grande répugnance – je me retrouve encore une fois face à lui. Je tiens ma partition sous le bras, dans laquelle est glissée l’affichette du concert : il me fait signe de la lui tendre, y écrit quelque chose, puis me la rend. Je m’éloigne aussitôt dans la nuit, sans me rendre à la verrée qui suit le concert, serrant contre moi ma partition, toute gondolée par l’émotion et la chaleur qui m’ont étreint lors de l’exécution de la Messe, n’arrivant pas à me décider à l’ouvrir pour lire la dédicace. Rentré à la maison, l’ayant posée sur le lutrin du piano, je finis par tourner la page de couverture : sur la petite affiche verte une belle écriture large et patiente a écrit :

« …à Patrick, qui chante pour toujours !, F. M. »…

Quelques mois plus tard, juste après sa disparition, je ferai partie des phalanges venues participer au dernier hommage qui lui sera rendu à la cathédrale Saint-Pierre de Genève.

La source retrouvée (troisième résurrection)

La troisième résurrection m’advint à travers son œuvre ultime : la cantate Et la vie l’emporta.

Il avait disparu quelques mois après notre dernière rencontre, laissant sa dernière œuvre inachevée : c’est son ami et disciple le compositeur Bernard Reichel qui l’avait complétée d’après les esquisses qu’il avait laissées.

Ce triptyque bouleversant sur le thème de la souffrance et de la maladie, commande de la firme pharmaceutique Zyma pour son 75e anniversaire, commence par une Imploration, sur un poème de Maurice Zundel, et est suivie d’une partie centrale gravitant autour du fameux choral de Luther : « Ce fut un merveilleux combat quand Vie et Mort luttèrent. Par la vie l’Esprit l’emporta : la Mort rentra sous terre ». La troisième partie, Offrande, s’achève sur une prière : « Que pour vous, aujourd’hui, demain et à jamais, le jour se lève et les ombres s’effacent…».

C’est à Michel Corboz et à son ensemble que fut dévolue la création de l’œuvre.

Michel me sollicita pour faire partie du petit chœur de solistes qu’il avait constitué pour l’occasion.

Mais à cette époque, je venais de vivre un drame terrible : la jeune femme dont j’étais follement amoureux et qui m’avait initié à l’exaltation des sens, venait de disparaître dans un accident de voiture. Indicible souffrance : nos amours avaient été clandestines, je ne pouvais pas manifester ma peine auprès de sa parenté, ni d’ailleurs de mon chagrin auprès des miens. Rien ne pouvait affleurer : je transportais ma douleur comme un fardeau intolérable. Mon désespoir était sans remède. À nouveau un monde s’était écroulé : il me semblait que plus rien n’avait de sens ni aucune saveur. Je me rendais machinalement, chaque matin, à mes cours au collège, au conservatoire, aux diverses répétitions. La musique ne me soulageait plus de rien ni aucunes des rencontres que je faisais. Une envie de suicide me harcelait continûment : j’imaginais même des moyens d’y parvenir.

Les répétitions de la cantate posthume de Frank Martin commencèrent : mais sa musique, que je connaissais bien maintenant, n’entrait plus en moi. Au contraire, je la vivais comme un écho accusant encore davantage ma propre douleur. Michel Corboz lui-même, qui m’avait tant impressionné, m’apparaissait maintenant comme un artiste sans profondeur, un séducteur illusoire : sa manière de « se servir » de la musique m’accablait plus que tout.

Un monde s’était écroulé : plus rien n’avait de sens ni de saveur.

C’est alors que, lors d’un ultime raccord, se passa un étrange événement. De la partition – photocopie du manuscrit de Frank Martin, dont l’écriture était comme toujours d’une très grande lisibilité – un feuillet, pris entre les deux dernières pages, tomba à terre. L’ayant ramassé, je lus le texte suivant, tapé à la machine sur un papier satiné et sans entête : « Monsieur, le poème de René Char est à votre disposition ». Suivait le nom d’une maison d’édition à Fontaine-de-Vaucluse. « Comme convenu, vous pourrez en prendre livraison lors de votre prochain passage. Avec nos meilleures salutations ». Suivait une signature illisible (deux initiales) et un mot écrit à la main : « Bien cordialement, en pensées pour votre nouvelle création ».

Je mis ce message de côté, ne voyant pas de possibilité de le remettre à son destinataire, ni de lien possible avec les personnes présentes lors de ces cessions de concert et d’enregistrement. La création de la Cantate eut lieu au printemps, en même temps qu’elle était enregistrée à « Radio-Lausanne » pour un disque qui devait paraître à l’occasion de l’anniversaire de la Zyma.

Pétrarque

Au même moment, un de mes professeurs de français du collège, qui m’avait pris en affection et qui m’encourageait depuis un certain temps sur la voie littéraire, me proposa de me joindre à un groupe de collégiens qu’il avait triés sur le volet. Il nous proposa de l’accompagner en Avignon pendant le festival « off » pour assister à un spectacle reprenant une œuvre que nous avions travaillée en classe.

Durant ce court séjour il était prévu que nous accompagnions un des comédiens de la troupe du spectacle, qui se rendait à Fontaine-de-Vaucluse, dans la maison-musée de Pétrarque, pour y faire une lecture publique… de René Char ! Je me souvins du petit mot trouvé dans la partition de la Cantate et je le pris avec moi sans trop savoir si j’aurai le temps d’aller à l’adresse indiquée sur le billet.

Nous fîmes donc ce voyage en compagnie de cet enseignant exceptionnel, guide admirable, qui ne manquait jamais de nous injecter sa passion pour le théâtre, et assistâmes au spectacle d’Avignon. Puis nous partîmes pour Fontaine-de-Vaucluse pour assister au récital poétique. En arrivant sur place, pendant que le comédien répétait, je me désolidarisai du groupe et cherchai à me rendre à l’adresse de l’éditeur. Je finis par trouver l’endroit.

Après avoir sonné sans succès, j’entre : le lieu est désert, rempli de feuillets imprimés de poèmes et de textes divers suspendus aux murs et un peu partout dans l’espace. À force d’appeler une femme finit par apparaître : je lui explique la raison de ma venue et lui tends le billet. « Ah oui ! Le Monsieur étranger, me dit-elle. Il n’est jamais venu chercher son livre. Vous le connaissez ? » Et comme je reste sans voix : « Bon, je vais le retrouver sûrement : un instant je vais le chercher »… et elle disparaît dans l’arrière salle, dont elle revient un peu plus tard, portant un paquet, emballage d’un livre, sur lequel il est noté : « Commande 267. M. F. M . ».

Elle me tend le tout : « Prenez-le, puisque vous LE connaissez. C’est déjà payé. Vous LUI remettrez quand vous LE verrez ». Et me voilà ressorti, portant sous le bras un colis qui ne m’appartient pas, acheté par un certain F. M. ! Tout cela me perturbe beaucoup, mais je rejoins le groupe et assiste, la tête ailleurs, à la lecture-spectacle.

Revenus à Avignon au milieu de la nuit, nous faisons une sorte de veillée dans la grande cuisine du vaste appartement où nous sommes hébergés pour discuter de ce que nous venons de voir. La discussion est animée et souvent passionnante, mais je n’ai pas envie d’y participer. Ce n’est qu’aux petites heures du matin que je peux enfin ouvrir le précieux colis : il s’agit d’une magnifique édition du Canzoniere de Pétrarque. Il n’y a pas de message, rien d’autre que ces vers admirables du grand poète italien abandonnés entre mes mains.

Ce que j’ignore encore cette nuit-là, c’est que quelque chose, à mon insu, a été semé en moi, qui va curieusement éclore quelque mois plus tard lors d’un séjour musical à Venise.

Un jour le stage est convié à une excursion vers Padoue : sans savoir exactement où nous nous rendons, je décide de me joindre au petit groupe. Le car prend le chemin qui longe la Brenta, entre Venise et Padoue, nous arrête pour la visite d’une des splendides villas palladiennes, puis repart vers les Collines euganéennes et s’arrête à nouveau dans un petit patelin au nom d’Arcà : j’apprends alors que nous allons visiter la dernière résidence de Pétrarque, qui se trouve dans ce village !

A propos de Pétrarque et René Char à Fontaine-de-Vaucluse :

un extrait du film Patrick Crispini, un chant libre, Films du Rhin 2002 © transArtis Productions

Le groupe est entré pour suivre la visite, mais je suis resté sur le perron, face au soleil qui est en train de se coucher. Dans ce crépuscule j’entends soudain la voix lointaine d’une vieille femme édentée qui récite des vers du grand poète. Il y a comme une alchimie qui, instantanément, me bouleverse : le rythme des vers, scandé par cette voix ancienne, immémoriale, dans ce tremonte magique.

C’est un coup de foudre : il me semble me réveiller d’un long sommeil, un peu comme si la vie, de nouveau, recommençait à circuler en moi. Une renaissance en quelque sorte.

Dans de tels instants tout est décuplé : comme si la chose était déjà totalement élaborée s’esquisse une fresque et la forme d’un opéra qui se précise de minute en minute. L’ensemble devient d’une clarté exceptionnelle. Je prends quelques notes pour ne rien oublier. Derrière mois la rumeur des vers s’est estompée pour faire place au rire d’une petite fille : dans ma précipitation d’écriture je ne me suis pas aperçu qu’elle se trouve là, à côté de moi, et qu’elle joue avec sa poupée. Sa mère surgit : « Que fais-tu, Laure, je te cherche partout ».

La petite fille me tend la poupée : « Gardez-là, Monsieur, c’est un cadeau de ma fille, elle vous portera chance » et, empoignant la petite, elle retourne à l’intérieur de la maison-musée. Tout cela s’est passé en moins de cinq minutes, mais mon opéra est désormais presque entièrement « construit » dans ma tête.

Dès cette mémorable journée, toute ma vie s’organise pour pouvoir se consacrer à ce projet : pendant plus de cinq années Petrarca 80 – car tel sera son titre – va représenter mon premier acte véritable de compositeur et une grande « affaire » dans ma vie de musicien. Le livret sera écrit d’une seule traite, et la musique prendra une forme orchestrale que je n’aurais jamais imaginée jusque-là : 12 violoncelles, 3 contrebasses, un piano, un cymbalum, 3 trombones, 3 harpes, 12 solistes vocaux, un joli chapelet de percussions, 3 danseurs…

L’argument ? La rencontre tardive de Pétrarque avec Boccace, qui représentent deux figures à la fois complémentaires et divergentes (inspirées de l’étude à la sanguine de Léonard de Vinci représentant face à face un vieil homme et un jeune homme). Le désir est figuré par une danseuse. Le débat du dialogue est arbitré par Saint-Augustin à partir d’un des ouvrages essentiels du poète, le Secretum, qui installe, plus de 600 ans avant la psychanalyse, les bases de l’analyse du processus psychique, de la névrose, de l’hystérie, des paysages du rêve… Des poèmes de René Char et Rilke ponctuent l’ensemble…

Ce sera ma troisième « résurrection » : l’œuvre est créée à Venise sous ma direction avec un réjouissant succès qui va donner son envol et son vrai début à ma carrière de musicien professionnel.

Je ne saurai jamais si les initiales « F. M. » inscrites sur le paquet contenant le Canzoniere de Pétrarque appartiennent vraiment au compositeur genevois. Mais elles sont littéralement « tombées » de sa dernière partition, m’ont conduit jusqu’à Fontaine-de-Vaucluse, puis à Pétrarque, puis à Venise, où je finis par m’établir pour plusieurs années.

Étrange cheminement, main invisible qui, à trois reprises, me redonna l’énergie de créer et l’envie de vivre.

À chaque fois la présence de la musique de Frank Martin fut au rendez-vous.

Là où souffle l’Esprit la rencontre la plus improbable peut devenir pollen, puis fécondation, pour autant que nous sachions demeurer attentifs à ce qui peut nous apparaître de plus bizarre, de plus imprévisible, de moins évident. Le disparate finit toujours par s’harmoniser…

Celui qui chantait depuis toujours ne pouvait pas l’ignorer…