Ravel : du Belvédère au Boléro

extrait du livre La Clôture féconde

par Patrick Crispini

Du Belvédère au Boléro

La plus étonnante des réclusions est peut-être celle qui consiste à dimensionner son espace de vie à l’aune de son univers intérieur, de faire de son « cadre de vie » un « cadre de l’œuvre ». Seuls n’y seraient dépaysés que les rares visiteurs, admis au compte-goutte. La maison entière devient ainsi l’écrin miroitant de son créateur, réceptacle visible dans le monde réel dissimulant l’invisible laboratoire de son vrai travail créatif, comme l’immense vitrail de la Saint-Chapelle n’a de sens que si l’on comprend qu’il a été voulu par Saint Louis pour contenir la châsse des reliques de la Passion du Christ.

L’artiste, comme Dédale, se bâtit un labyrinthe, où lui seul sait se perdre et se retrouver, dont lui seul connaît les serrures et les clés qui ouvrent l’atelier des songes. Il y dissimule ses zones d’ombre, ses périls intérieurs, il y cache son Minotaure…

voir aussi : Sur le fil… d’Ariane, du labyrinthe, du Minotaure

C’est le cas, bouleversant et si touchant à la fois, de la maison que Maurice Ravel [1875-1937] acquiert en 1921, cherchant depuis pas mal de temps « une bicoque à trente kilomètres au moins de Paris », où il résidera jusqu’à sa mort tragique en 1937. Au Belvédère – c’est le nom de cette étrange et biscornue petite maison surplombant le joli village de Montfort-L’amaury – tout est minuscule.

Les pièces, méticuleusement décorées par ses soins dans un style néo-grec, les objets minutieusement choisis qui ont chacun une place précise (gare à celui qui voudrait déplacer un peigne, ne serait-ce que de quelques millimètres !), le cabinet de travail, tout aussi menu où trône, outre le piano Érard et une petite table de travail, le grand portrait de sa mère, la femme de sa vie.

Miniature aussi, le jardin, avec ses arbustes japonais et son bassin de conte de fée, dessiné par le compositeur lui-même.

La maison, certes, est proportionnée à sa taille de jockey (il mesure 1,61 m et il en souffre). Pour compenser il impose une silhouette raffinée, se représente dandy à l’extrême, jusqu’à rater ses rendez-vous pour le choix d’un costume ou d’une tenue toujours impeccablement coordonnée. Et, de la même façon qu’il a structuré l’espace à sa mesure, il s’est entouré d’objets mécaniques, poupées, cages à oiseaux, horloges, dont le cérémonial des remontoirs le rassure du risque mortifère d’être envahi par l’ennui, l’ennemi de toujours.

Ravel, la cage dorée de l’oiseau qui, remonté, ouvre le bec, chante et bat des ailes ; Adélaïde, la poupée offerte

par la décoratrice Suzanne Roland-Manuel. En toile de fond, portraits de sa mère Marie Delouart [1840-1917]

par son oncle le peintre suisse Édouard John Ravel [1847-1920] et de lui-même à 12 ans par Léon Tanzy (1846-1913].

Tous ces engrenages rappellent les jouets des cabinets de curiosités : l’inspiration ravélienne semble caressée par des volutes d’enfance, dont plusieurs de ses œuvres révèlent des traces tangibles : l’Enfant et les sortilèges, Ma Mère l’Oye, Pavane pour une infante défunte… Léon-Paul Fargue [1876-1947], dans son beau livre sur Ravel qualifie le Belvédère de « jouet à surprise […] de maison meublée et compartimentée comme une cabine de bateau, comme un nécessaire à ouvrage, pourvue d’objets précieux pareils à ceux d’une trousse ». À la fin de sa vie ces « manies » confineront au rite obsessionnel.

Dans l’Heure espagnole, opéra comique inclassable, il enferme les amants de l’héroïne dans des horloges continûment déplacées par un déménageur sensible aux charmes de celle-ci et l’œuvre commence par un mouvement d’horlogerie intégré dans l’orchestre. Quant à la mécanique bien huilée du Boléro, si elle ne fait pas tic-tac, elle se déploie sans répit comme la muleta du toréador vers sa destinée inéluctable…

À gauche : Maurice Ravel à son piano. À droite : le cabinet de travail avec le piano Érard à Montfort-L’amaury.

Aux murs, portraits de sa mère par Édouard John Ravel [1847-1920] et de lui-même par Léon Tanzy (1846-1913].

Il vit là en célibataire – de sa vie amoureuse, de ses affinités sexuelles on ne sait rien – reçoit peu, que des amis triés sur le volet, qui ne savent jamais où s’asseoir dans la maison, tant l’espace des pièces est restreint, les meubles délicats et menus. Même avec eux, il cultive la distance un peu froide, pincée, l’ironie mordante, l’humour grinçant, entre deux volutes de ses Gauloises qu’il tient entre ses doigts impeccablement manucurés ou laisse pendre à ses lèvres fines.

Mais, tout cela, c’est le jeu de l’apparence : personne n’est dupe. Chacun ressent la tendre délicatesse que ne cesse de masquer une orgueilleuse pudeur contrainte dans des costumes tirés à quatre épingles, que révèle parfois quelque excentricité vestimentaire ou les malicieuses poupées mécaniques, disposées parmi les porcelaines. De son travail, en vérité on ne sait rien ou presque : un cabinet dérobé, comme dans les contes de fée, dissimule aux intrus les partitions en cours. Jamais il ne laissera d’esquisse, aucun signe du travail d’élaboration. Le laboratoire ravélien est invisible à l’œil nu : chacun de ses manuscrits est livré « clé en main » : écriture définitive, sans trace d’hésitation, de rature, de repentir…

Et pourtant, Ravel n’enfantera jamais qu’au prix d’un labeur lent, proscrit, d’efforts qui lui coûtent, que de régulières et salutaires promenades solitaires dans la forêt voisine viennent apaiser un instant.

Seule compte l’œuvre achevée, dans sa perfection.

Le catalogue est modeste en quantité : il compte 86 œuvres originales, 25 œuvres d’autres auteurs orchestrées, réduites ou transcrites, mais chacune marque un chef-d’œuvre unique, chacune est un défi jamais répété. Ravel ne fabrique jamais deux fois la même montre : la mécanique est trop subtile pour pouvoir être reproduite.

Même le Boléro – provocation suprême, concentration jusqu’à la nausée de « tout ce qu’il ne faut pas faire » en classe de composition (un seul thème, pas de contrastes de nuances ou de rythme, un seul grand et immuable crescendo, une seul tonalité de do majeur (sauf quelques mesures « géniales » en mi bémol à la fin, quand le train, à toute puissance, est précipité sur le mur final) est un ressort implacable, forcené.

« Au fou ! » s’écriera une auditrice le soir de la création, à quoi Ravel aurait murmuré « Celle-là, elle a tout compris ». Et quand on lui demandera quelle est, à ses yeux, son œuvre maîtresse, il répondra : « Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro, voyons ! Malheureusement, il est vide de musique ».

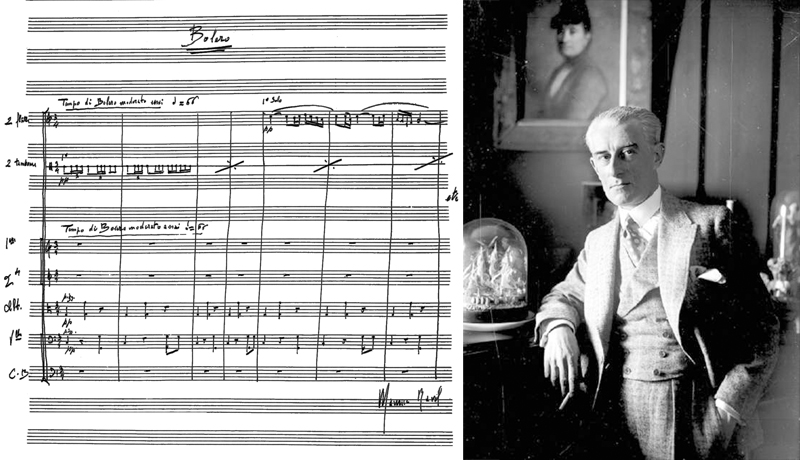

Maurice Ravel, début du Boléro, manuscrit autographe – Ravel à Montfort-L’amaury par Boris Lipnitzki, vers 1925

Le compositeur pose devant son piano avec ses miniatures sous cloches de verre et le portrait de sa mère en arrière-plan.

Le Boléro est, au sens plein du terme, une machine infernale : sa minuterie est réglée pour exploser à l’heure dite, camouflée par la suavité mélodique d’un joli thème volontairement un peu niais…

Une déflagration, dans le magasin d’automates qu’est devenu le monde moderne.

Un travail d’orfèvre, au nez et à la barbe des bonnes âmes de la musique, des confrères, des académies.

Et, au passage, une vengeance savourée froide à l’endroit de ces « Messieurs du Prix de Rome » qui, à cinq reprises, le laissèrent sur la touche, lui et ses merveilleuses cantates mythologiques.

Et puis quel plaisir, au passage, de pouvoir se payer la tête de quelques chefs d’orchestre, ces empêcheurs de composer en rond, ces despotes encombrants et vaniteux qui se permettent de prétendre savoir mieux que l’auteur ce qu’il y a dans la partition ! Avec ce mouvement qui « marche tout seul », plus besoin de baguette : Toscanini, qui crut bon de devoir diriger l’œuvre à toute berzingue, en présence du maître, en prit pour son grade : Vous ne comprenez rien à ma musique. C’était le seul moyen de la rater complètement »

Ce Boléro, c’est tout Ravel : un jeu de construction, une horloge à remontoir, un coup de poker !

Cela l’aurait sûrement amusé de voir ce petit jouet de terroriste devenir peu à peu un succès international, l’œuvre classique la plus jouée au monde, la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) dépendre, en grande partie et pendant des années, des colossaux bénéfices des droits d’exécution générés par cet objet musical inclassable.

Sans parler des rocambolesques escroqueries complotées par les ayants-droits successifs…

Le plus drôle, dans cette histoire, c’est que l’enfant n’avait pas été désiré. Fin 1927, la belle (et richissime !) danseuse Ida Rubinstein [1885-1960] lui avait passé une commande d’un « ballet de caractère espagnol » pour le prochain gala de sa Compagnie, prévu à l’Opéra de Paris en novembre 1928. Ravel lui avait proposé d’orchestrer des pièces d’Iberia d’Albeniz, ficelant le tout autour du titre de Fandango. Un bon exercice (il aime orchestrer, c’est sa marque de fabrique), et pas besoin de se creuser la tête pour trouver une idée. Il commence même à s’y atteler, mais voilà que des problèmes de droits empêchent le projet d’aboutir.

Entre temps, il y a la grande tournée de Ravel « super star » aux Etats-Unis. Et le temps – son autre ennemi -a galopé : nous sommes en août 1928, le compositeur, comme toujours, passe ses vacances dans la maison familiale de Saint-Jean-de-Luz. Ce matin-là, il s’est jeté à l’eau pour une de ces baignades revigorantes, comme il les aime. De retour sur la plage, il est guilleret : pendant sa brasse coulée un petit thème s’est mis à trotter sous son bonnet de bain. Rentré à la maison pour l’apéritif, il le joue négligemment sur le vieux piano avec un seul doigt : « Des fois que ça marcherait comme pour la Madelon », aurait-il alors marmonné

à gauche : Maurice Ravel sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, 1920 © BnF

Ravel avec Hélène Jourdan-Morhange et Ricardo Viñes sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, 1923 © BnF

Pour marcher, ça va marcher ! Ce « joke », comme on dit aujourd’hui, va devenir un « must ».

« Quel bon tour j’ai joué au monde musical ! », dira-t-il un jour, se réjouissant comme un enfant d’avoir berné tout le monde avec ce « machin »… Mais, vu le succès rapide, le triomphe mondial – qui le sidère lui-même –tranchant comme l’acier, il se sentira obligé de préciser quelles étaient ses intentions dans une interview au Daily Telegraph en 1931 : « Je souhaite vivement qu’il n’y ait pas de malentendu au sujet de cette œuvre. Elle représente une expérience dans une direction très spéciale et limitée, et il ne faut pas penser qu’elle cherche à atteindre plus ou autre chose qu’elle n’atteint vraiment. Avant la première exécution, j’avais fait paraître un avertissement disant que j’avais écrit une pièce qui durait dix-sept minutes et consistant entièrement en un tissu orchestral sans musique – en un long crescendo très progressif ».

Un « tissu orchestral sans musique »… Comme toujours : lucide et franc du collier !

Mais quel « tissu » ! « L’emballage, mon cher, tout est là », disait-il à Manuel Rosenthal [1904-2003]. C’est la sauce orchestrale qui fait tout : le secret du chef réside dans le tour de main, le génial savoir-faire de l’orchestration. Pour le reste, motus et bouche cousue : le travail en cuisine, personne ne le verra, la recette escamotée, le dosage des ingrédients : mystère et boule de gomme. Affaire de tour de main… de caisse claire et d’endurance : une apparente simplicité, mais une virtuosité folle. Circulez, il n’y a rien à voir !

Quand les visiteurs arrivent à Montfort-L’amaury, ils trouvent un bureau immaculé, sans une feuille qui traîne, et le couvercle du piano est fermé… « Comme toujours, rien ne traîne dans le bureau de Ravel qui met un point d’honneur à n’y laisser nul signe de travail, décrit Jean Echenoz dans son fascinant livre sur Ravel. Ni crayon, ni gomme ni papier réglé sur sa table ou, sous le portrait de sa mère, sur son piano Érard toujours fermé quand vient du monde — rien dans les mains, rien dans les poches ».

Ici la séquestration n’est pas une mise à l’écart volontaire : Ravel ne veut pas objectiver un territoire propre à son univers créatif intérieur, un domaine réservé, où tout demeurerait prêt, disponible, à portée de main, abandonné, entre deux séances d’écriture, dans le désordre habituel d’un atelier d’artiste.

Pour cet écorché vif, songeur insomniaque, horloger méticuleux, tout doit demeurer, en tout temps, sous son contrôle, y compris l’apparente sérénité de la normalité avec laquelle il s’emploie à éloigner les fantômes de ses abîmes et imposer un pacte de non-intrusion à ses amis et visiteurs occasionnels.

Un « climat d’enfance », de félicité domestique, paisible et ordonnée, est le paravent derrière lequel, en ombres chinoises, se profilent les silhouettes de ses personnages, les fantasmagories des sortilèges qu’il enferme dans les vitrines de ses étranges objets hétéroclites.

Montfort, castel à tourelle de « contes de nourrice », il l’a voulu à sa taille : labyrinthe miniature, étroits corridors, escaliers en tourniquet, placard escamoté, rien ne révèlera jamais la présence du Minotaure.

Dans cette « maison de poupée », sa pensée créative – toujours menacée par l’ataraxie, l’ennui dévastateur – peut se déployer, lentement, à sa guise, échafauder ou renoncer, sans pour autant s’évaporer.

« La vue très vaste se trouve cernée par la ligne des collines à l’horizon », fait-il observer dans son Esquisse autobiographique de 1928, à propos de sa maison.

Et c’est encore lui qui ajoute cette précision décisive : « La pensée ne fuit pas, ne s’échappe pas. Elle s’évade mais revient comme si le paysage la renvoyait. Une douce paix, bien faite pour la méditation, plane sur tout cela ». Ravel, poursuivi par la terreur sourde d’être séquestré en lui-même, s’est créé de toute pièce (de toutes pièces !) une maison-cellule capable de conjurer cette peur, comme dernier rempart avant le gouffre, en lui donnant l’apparence trompeuse d’une villégiature empreinte de mesure et de quiétude.

Sa maladie, son mal être, il en connaît depuis longtemps tous les symptômes. Et, par-dessus tout, le plus périlleux, qui ne cesse de le menacer, qui n’a pas de nom et dont aucun traitement ne vient à bout : la terreur panique de basculer, insensiblement, sans retour possible, vers le vide (cette clôture irréversible dans laquelle il finira tout de même par être emmuré vivant, à la fin de sa vie, malgré une opération de la dernière chance tentée sur son cerveau, ne pouvant presque plus écrire, ni des mots ni des notes de musique, ni parler intelligiblement, ni accomplir les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne, mais demeurant jusqu’au bout conscient de tout, lucide dans un cauchemar atrocement éveillé).

De là, le mobilier de chinoiseries, le jardin japonais aux arbres minuscules, les motifs de décoration peints de ses mains ; toute la batterie d’instruments d’entretien, de toilette ; le confort moderne, qui ne laisse rien au hasard, aucun grain de poussière, ni le moindre poil disgracieux sur son visage soigné.

Chaque élément fait partie d’une chorégraphie contrôlée au métronome.

Mais ce décor, en vérité, est une casemate sur le champ de sa bataille intérieure livrée contre la neurasthénie : Ravel, à aucun prix, ne doit se laisser submerger, ne doit sombrer. Sa citadelle de conte pour enfant, où s’opèrent en secret les métamorphoses, Ravel l’a voulue « réglée comme du papier à musique » : une partition dont lui seul maîtrise le déchiffrement.

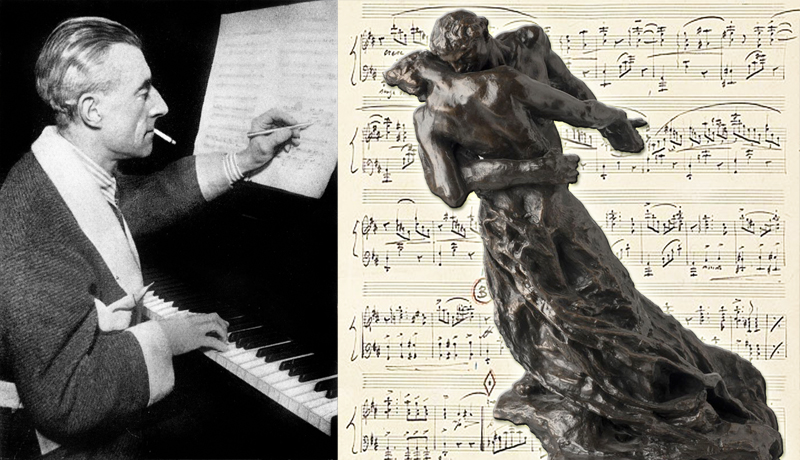

Ravel composant à son piano. À droite : page du manuscrit de La Valse, version préparatoire pour piano, 1919

et Camille Claudel [1864-1943], La Valse, sculpture en bronze vers 1888 @ Musée Rodin, Paris.