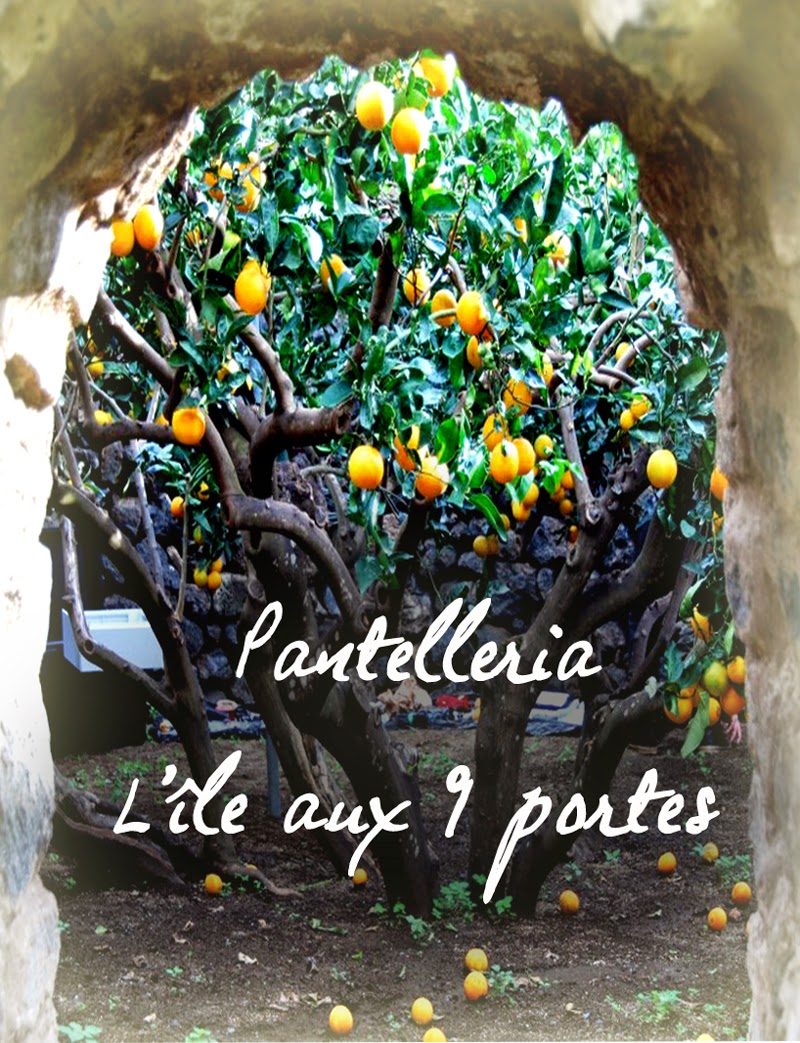

Pantelleria : L’Île aux Neuf portes

ou la clôture des orangers

par Patrick Crispini

Chercher l’île

Île des doux secrets et des fêtes du cœur !

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Un voyage à Cythère

Cherchez l’île au cœur de vos exils. C’est la même que vous trouverez, qui vous ressemble : solidaire par les abysses, par l’archipel, par la côte hospitalière, mais solitaire dans l’océan, qu’il vous faut gagner et regagner toujours par bateau, par rêves d’écume, de vagues, d’horizon, que sais-je, par ces traces de vous un instant conservées sur le sable.

Cherchez l’île au cœur de vous-même : elle ne cesse d’y résider, malgré vos chemins épars, vos routes éblouies, vos dédales lumineux ou angoissants. Elle ne cesse de se rappeler à vous par des senteurs de musc, d’algues, d’embruns, de maquis, des rumeurs de roches giflées par la mer, des bruits de canotage, des voix se hélant dans le port, et jusqu’aux vapeurs de mazout qui s’y parfois répandent… Et puis ses murets, ses vergers, ses vignes, ses buissons de câpres fouettés par les vents…

Et vous savez alors, comme Ulysse après les sirènes, qu’elle est méditerranéenne, entre Charybde et Scylla, qu’elle veille en vous, depuis toujours, bien avant que vous la découvriez. Qu’elle ne se livrera pas, à vous le passant, le déversé par le trop plein des terres fermes, à moins que vous ne cessiez de vouloir la conquérir, la parcourir en tous sens, avec vos cartes d’état-major.

Renouer, vous imprégner. Lentement, à pas de loup. En ne laissant dire à personne qu’on peut en faire le tour en moins d’une journée. En la gravissant, en la buvant à travers son vin doux comme dans celui d’amertume. En la humant, face à la tempête, sur la grève ou son ultime rocher de bout du monde. En la méditant, sous le ciel étoilé. En pleurant avec le goéland, riant avec la mouette. En la célébrant dans le cliquetis des matures, le concert des galets entrechoqués, léchés par la houle.

Devenir humide, perméable, délesté du littoral, du continent.

Insulaire, non par échouage ou désœuvrement, mais par navigation tenace, mesurée aux étoiles, à la durée d’une vie. Ne pas se soucier du sillage, ni même du cap.

Naviguer comme on respire, gréer sans obligation de vents favorables.

Chercher l’île au cœur de soi-même. Surtout : ne pas s’égarer, ne pas trop discourir, en pure perte. Pas de phares ni de balises pour se guider sur cette voie qu’éclaire une lampe vacillante, toujours à rallumer. Savoir que ce voyage ne se partage pas, qu’il ne relève d’aucun défi, d’aucune compétition. La profusion y est inutile, l’accumulation inopportune, l’envie de posséder ridicule. Ne plus s’appauvrir par trop plein : s’enrichir par décantation et par désir.

Et puis se concentrer, ne pas craindre de refaire, de répéter, de renouer en soi avec l’artisan méticuleux d’un geste qui sait, par tâtonnements et par habitude.

Rodin, à Rilke médusé par le travail de la glaise sans cesse recommencé du sculpteur, inlassablement remis sur le métier, malgré la gloire, les défaites, les remords, Rodin, un jour, dit au poète pragois :

« Je commence à comprendre […] parce que je me suis sérieusement occupé d’une chose ; quand on comprend une chose, on comprend, voilà tout ; car les mêmes lois sont à l’œuvre en toute chose »

Rainer-MariaRilke, in Auguste Rodin

Chercher l’île, c’est se retrouver vibrant comme une timbale dans l’orchestre de l’univers.

Oreste Jannelli à Venise lors du Carnaval

Arides douceurs

J’ai déjà évoqué ailleurs la découverte de cette île, grâce à mon ami Oreste J., poète, peintre, architecte, industriel à ses heures, qui y possédait une maison (voir Pantelleria : La fleur d’Oreste).

Rien, lors de mon premier contact, ne m’y avait semblé accueillant. Aride, volcanique, inhospitalière, venteuse de surcroît (ce qui me laissait présager de terribles migraines), il me semblait évident que je ne reviendrai pas de si tôt sur cette île étrange que les arabes, qui l’avaient découverte, avait baptisé Bent El Riah (la fille des vents).

Les premiers jours sur l’île avaient été difficiles, après la traversée en aliscaphe sur une mer agitée, sinistre et peu romanesque. Il avait bien fallu le confort de la maison d’architecte d’Oreste, où je fus aussitôt dorloté et choyé, pour me convaincre de rester. Mais je ne comprenais guère ce qui pouvait à ce point fasciner mon ami poète.

La pulpe de la beauté, comme la lumière trop intense qui éblouit celui qui veut la fixer, se dissimule souvent sous l’écorce la plus revêche, comme la rose surgit de sa herse d’épines.

Pour la ressentir fallait-il, sans doute, que je passe d’abord, par les saveurs du goût.

Ce qui advint après une excursion sur les coteaux de la Montagna Grande, parsemés de figuiers de barbarie et de vignes en escaliers, où nous avions aidé à la récolte des fruits du câprier, orgueil des petits propriétaires terriens qui en exportent la qualité exceptionnelle bien au-delà des frontières de la péninsule. Dans le dammuso – petite maison en pierre typique de l’île – au milieu du vignoble, notre ami vigneron – et aussi menuisier, poète, pêcheur, horticulteur – avait débouché quelques bouteilles de son passito, ce muscat ambré obtenu du cépage de Zibibbo, aux notes délicieusement aphrodisiaques d’abricot, de jasmin, de fleur d’oranger, de miel, de figue…

Le paradoxe d’une telle douceur, issue d’un sol en apparence aussi ingrat, ne pouvait que m’annoncer d’autres ivresses, plus secrètes, qu’il me faudrait mériter.

Chaque jour davantage je m’enhardissais à parcourir les étranges cratères volcaniques, aux teintes multicolores, qu’on eût dit peints par un peintre fauve. Et partout des grottes de vapeur, des ébullitions secouant les vasques de souffre, des petits lacs noirs ou ocres, que dissimulent des roches accidentées, un labyrinthe lunaire pour vulcanologue à la Jules Verne.

Ce dialogue inattendu d’aspérités et d’onctuosités, de vent sec et de caresse humide, de reliefs acérés et de collines douces, de pierrailles et de vergers odoriférants se retrouvait aussi dans le caractère des habitant de l’île, à la fois taciturne et généreux, sec et caressant, mutique et chantant…

Parmi toutes les bourrasques il avait bien fallu survivre au tapis de bombes qui fut déversé par les armées alliées en juin 1943 sur l’aérodrome et les installations militaires voulues par Mussolini, confortées par la Luftwaffe. Ce bastion avancé en Méditerranée constituait alors une menace sérieuse pour un probable débarquement en Sicile des troupes britanniques, tout en servant de répétition générale pour les bombardements futurs envisagés sur des positions continentales plus essentielles.

Pauvre île dévastée, ravagée, terrain de jeu pour stratèges militaires, loin des glorieux champs de bataille. À tant d’éruptions lentement domestiquées fallait-il que succèdent dix jours de bombardement sans trêve, un calvaire qui laissa des cicatrices durables et symboliques pour cette population rattachée à l’Italie, mais qui fut sans cesse occupée par le passage de multiples civilisations : romaine, arabe, normande, espagnole… sans parler des peuples du néolithique qui, il y a 5000 ans, venaient y extraire la dure obsidienne pour le commerce des outils et des parures.

« Ah ! quel sang boirai-je au verre de ce volcan d’où tu naquis ?

À quel vin les dieux se sont-ils abreuvés

jusqu’au point d’en perdre la tête ?

Ont-ils étanché leur soif jusqu’à ne laisser

que cette énigmatique écume de volcan.

Toi, l’ongle du démon.

Toi, l’ongle satanique ! »

Serge Venturini, Toi, l’obsidienne, in Éclats d’une poétique de l’approche de l’inconnaissable

Les neuf portes

Nous étions en mars, vers l’équinoxe, lorsqu’Oreste m’annonça une surprise pour le lendemain. Nous devions partir de bonne heure et toute la maisonnée, depuis plusieurs jours, s’affairait à préparer des paniers de victuailles, des gâteaux en abondance, des corbeilles de charcuterie et de fromage.

Le poète, sur la terrasse, répétait une sorte de discours qu’il semblait avoir préparé spécialement pour l’occasion. Malgré mes questions insistantes j’avais été tenu à l’écart de ces préparatifs.

Quelque chose en moi s’était produit, une sorte d’apaisement, d’élargissement des sens, un consentement nouveau aux mystères vibratoires de cette terre surprenante. Étaient-ce les forces telluriques, présentes partout sur ces sols volcaniques qui, insidieusement, détraquaient ma boussole, me désorientaient ? Ou bien le mimétisme d’Oreste m’avait-il envoûté ? Toujours est-il que je me sentais chargé d’une sorte de supraconductivité, une hyper sensibilité aux sensations les plus diverses. Plus rien ne me heurtait, comme ça avait été le cas au début de mon séjour.

Au contraire, j’avais une sensation d’harmonie nouvelle, une sérénité surgie d’un chaos initial. Les battements de mon cœur, eux-mêmes, après avoir battu la chamade, paraissaient avoir trouvé une pulsation idéale, calme, libérée…

Mais libérée de quoi ? À la vérité je ne parvenais pas à distinguer clairement cette transmutation qui, en moi, accordait une lyre invisible mais bien sensible. Jamais, depuis des lustres, j’avais connu un pareil bien-être.

Je m’étais remis à composer de la musique, après des mois de stérilité. Tout semblait advenir comme par magie et souvent ma plume peinait à suivre le rythme des suggestions mentales qui formaient des accords, les couleurs de mon orchestration intérieure.

Lorsque j’en parlais à Oreste il me répondait par un sourire, un clin d’œil malicieux et me montrait le vénérable olivier autour duquel avait été construite la maison. Millénaire, prétendait-on. Nous allions l’enserrer et je ne suis pas sûr de ne pas avoir entendu, à ce moment, dans la bouche de mon ami, affleurer dans un murmure quelques vers du Paradis de la Divine Comédie de Dante…

Le lendemain, muni de tout notre garde-manger, nous partîmes en direction des collines. Après une bonne heure de marche nous arrivâmes à proximité d’un verger, dont on devinait la crête des orangers, encore en partie dissimulés à nos yeux par une sorte de mur percé de portes fermées à clé. Une petite grappe de villageois nous attendait et déjà l’accordéon jouait, quelques couples dansaient, pendant qu’on finissait de tendre de grandes nappes sur les tables improvisées. Des femmes y déposaient les victuailles apportées par les uns et les autres.

D’une petite camionnette quelques hommes sortaient des bouteilles de vin. Un autre avait actionné un vieux gramophone à pavillon, d’où mugissait la voix de ténor de Benaminio Gigli, dans une Bohème d’anthologie.

Tout cela n’était pas pour déplaire au toscan que je suis : Puccini, sous cette latitude sicilienne, était une aubaine que n’aurait pas désavouée le Visconti du Gattopardo.

C’était bien à une fête que nous étions conviés, mais il semblait que tout le monde attendait d’Oreste qu’il donne le vrai signal de la cérémonie. Alors les hommes présents vinrent, chacun leur tour, déposer un billet plié dans une jarre posée devant mon ami.

Puis on arrêta le gramophone et un jeune gaillard sortit un bugle avec lequel il sonna une sorte de fanfare solennelle. Un vieil homme édenté chanta une mélopée un peu arabisante et une chœur de trois femmes y ajoutèrent une sorte de litanie.

Je n’en comprenais pas un mot, car on ne chantait pas en italien, mais dans une espèce de patois qui, lui aussi, semblait modulé d’intonations arabes.

On fit signe à une petite fille de plonger sa main dans la jarre, dont elle retira neuf billets, dont Oreste lut les noms à haute voix. À chacun des hommes désignés il remit une grosse clé.

Puis commença le rituel des neuf portes.

Devant chacune des portes du mur d’enceinte du verger on sonnait le bugle, et Oreste disait un de ses poèmes… puis l’homme qui détenait la bonne clé l’engageait dans la serrure et voilà que s’ouvrait le battant qu’on fixait au mur, laissant entrevoir un peu plus du champ des orangers.

Lorsque les neuf portes furent ouvertes, il y eut une sorte de petit délire collectif, comme une bacchanale improvisée et des cris de joie.

Tout le monde entra alors dans le verger et une chenille humaine se mit à tournoyer autour des troncs. Puis on disposa des grandes nappes blanches au pied des orangers… et les libations commencèrent.

À cet instant, je ne pus m’empêcher de penser au poème de Guillaume Apollinaire, Les neuf portes de ton corps, ces beaux vers juteux aux assonances magiques, adressés à Madeleine Pagès depuis le front de l’horrible guerre où le poète croupissait dans la fange sous les obus, avec ses coreligionnaires, en septembre 1915 :

« À la septième porte

O parfums du passé que le courant d’air emporte

Les effluves salins donnaient à tes lèvres le goût de la mer

Odeur marine odeur d’amour sous nos fenêtres mourait la mer

Et l’odeur des orangers t’enveloppait d’amour […]

Pantelleria, il Giardino Pantesco

Rien n’avait paru trop beau à Oreste pour sauver ces orangers des tempêtes de vent qui assaillent continûment ces coteaux arboricoles.

Tel Dédale créant l’enceinte du labyrinthe, il avait dessiné un mur, qu’il ne voulait pas seulement palissade mais œuvre d’art, écrin pour ces rutacées semperflorens, jardin des Hespérides aux exhalaisons enivrantes, suspendu entre la Sicile et les côtes africaines.

Et, comme pour lui tout devait être fête, il avait fait en sorte que s’instaure, petit à petit, une sorte de cérémonial champêtre, auquel les villageois, après avoir observé le manège du coin de l’œil, avaient fini par s’adjoindre. On en était, cette année-là, au cinquième anniversaire du rituel de l’ouverture des portes des orangers, qui se concluait, six mois plus tard, par celui de la fermeture des mêmes portes.

Ils sont peu nombreux ceux qui, de leur vivant, ont su transformer une simple circonstance en célébration, des retrouvailles en rituel. Encore moins nombreux ceux qui peuvent s’enorgueillir d’avoir créé une tradition.

Oreste était de ceux-là.

De cette île, j’ai reçu le don de ressentir au-delà des apparences.

De lui le désir de célébrer. De célébrer, encore et encore.

« – Ô poète, dis-moi, que fais-tu ?

– Je célèbre.

– Mais le mortel, le monstrueux, comment le tolérer, comment le supportes-tu ?

– Je célèbre.

– Mais le vague, le non-dit, comment l’appelles-tu, poète ?

– Je célèbre.

– Où as-tu pris le droit d’être en tout vêtu de vrai, malgré l’obstacle des masques ?

– Je célèbre.

– Et d’où vient que le silence et la violence, l’étoile et aussi la tempête te reconnaissent ?

– Je célèbre… »

Rainer-Maria Rilke, dédicace pour Léonie Zacharias

Pantelleria, il Giardino Pantesco