Venise, du Carnaval aux Vêpres

souvenirs lagunaires…

par Patrick Crispini

télécharger ce texte PDF

voir aussi : Venise, l’attraction miroitante – Donna Fórcola, dame de Venise – Liszt, Wagner, la lugubre gondole

Venise Carnaval 2009, photographies – Herveline Delhumeau : Album Venise I – Album Venise II

« Le monde est un grand bal où tout le monde est masqué ».

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues (1715 –1747)

« Pendant que Venise au lendemain de Carnaval

Se repend et sommeille après la ronde du dernier bal

Et que gèle à pierre fendre – c’est mercredi des Cendres –

Une rose à la main un jeune homme très tendre

Pâle, silencieux, une larme sur le visage transi,

Devant la grille, aux Frari, Cappella dei Milanesi,

A jeté la fleur sur la plus humble tombe de la basilique :

Une dalle froide où git Monteverdi, génie de la musique… »

Tristan Duino (1955-), Tombeau de Monteverdi, in Air et mer

Du Carnaval…

Impossible de le distinguer du goût vénitien pour la transgression, dont on trouve l’origine dans la racine même du mot, issue de Carne vale, que l’on peut traduire par « la chair prévaut », avant le Carnem Levare, les quarante jours du Carême avant la Pâques, pendant lesquels le catholique fait abstinence de viande (et de plaisirs charnels…).

Le chroniqueur bellétrien genevois Philippe Monnier [1864-1911], qui s’adonna avec une rare érudition à la culture italienne, décrit suavement, dans son bel ouvrage consacré à la Venise du XVIIIe siècle, ce que sont les réjouissances des jours de carnaval où la Sérénissime, grisée jusqu’à la déraison par l’attrait des masques, s’oublie elle-même :

« C’est masqué qu’on expédie ses affaires, qu’on plaide ses procès, qu’on achète son poisson, qu’on écrit ses lettres, qu’on rend ses visites. Masqué, on peut tout oser et tout dire : […] plus de barrière qui vaille, d’autorité qui compte, de dignité qui tienne, plus ; plus de patricien à longue manche ni de faquin qui la baise ; ni d’espion ou de religieuse, ni de sbire ou de zentildonna, ni d’inquisiteur ou de funambule, ni de pauvre ou d’étranger; rien qu’un titre et qu’un personnage Sior Maschera ; rien qu’un costume; et rien qu’un peuple, détendu, confondu, apparié dans la joie.

Un morceau de satin blanc sur le visage; sur les épaules, un capulet en taffetas noir, en dentelle noire, allant rejoindre les plis tombants du manteau; et grâce à cet affublement de comédie qu’endossa Jean-Jacques, l’aristocratique cité devient démocratie; et la défroque du Rire donne à ses fils des droits égaux […] Mieux qu’un déguisement, le masque est un incognito.il est le secret, l’anonyme, l’impunité assurée, il est la folie licite, la billevesée permise, l’oubli chez tous de tant de distances et d’étiquettes à séparer la République jalouse. Oh! le vêtement de souffle et de fumée jeté sur la ville en marbre rose ! On ne sait plus qui est personne, et personne ne sait plus qui on est, qui vous aborde d’un mot curieux, qui vous effleure d’un coude pointu, qui vous invite d’un signe furtif, qui vous file dans le réseau des petites rues, qui s’assied à votre table de biribi ou de café, ni quelle mule blanche et timide se pose en tremblant sur votre soulier.

Le masque dissipe l’embarras, dissimule la honte, recouvre la rougeur, enhardit le propos, autorise le risque. Mieux que le verrou le plus solide, mieux que la retraite la mieux close, il protège les mille aventures qui à son abri tissent leurs trames sûres. Comme un auteur de vieille comédie à canevas, il multiplie les alibis, sème les imbroglios, brûle les planches, anime la vie d’un mouvement ironique. « Le masque, s’écriait la Flaminia du Veccchio Bizarro, est la plus belle commodité du monde. » Aussi bien, tous vont masqués, du doge à la servante, et le nonce aussi va masqué.

À peine le Carnaval est-il proclamé que de la lumière monte à l’esprit comme une banderolle à la cime d’un mât […] Rien ne peut interrompre ce brouillamini, ni un danger public, ni un deuil public, ni la mort du doge qu’en 1789 on tient secrète, dont on remet la nouvelle à plus tard, pour qu’aucune goutte de joie ne soit perdue, pour que le peuple ne soit frustré d’aucun plaisir. On ne sait plus ce qu’on va disant. On ne sait plus ce qu’on va faisant.

Le jour du Mardi gras, on tire le feu d’artifice en plein jour. Et à minuit, aux cloches annonciatrices du Mercredi des Cendres, on se regarde abasourdi… Alors quand le Carnaval a tu son dernier grelot, la fête véritable commence. Car la fête vénitienne par excellence, ce n’est pas le Carnaval cosmopolite, mais la villégiature à la campagne ».

Philippe Monnier, in Venise au XVIIIe siècle (1908)

C’est en 1094 que le premier Doge Vitale Falier autorise le Carnaval. Très vite la fête gagne les églises et les couvents, malgré la bulle papale d’Innocent III interdisant ces pratiques.

Les déguisements, portés pendant deux mois, de fin décembre à Mardi Gras, entraînent toutes sortes de débordements que le décret de 1268 règlemente, le port du masque étant dès lors prolongé à une période de 6 mois, pendant laquelle les vénitiens prennent l’habitude de sortir masqués à toute occasion.

Pendant près de trois siècles le Carnaval devient le cœur battant de la Sérénissime, accompagnant l’opulence et la croissante richesse de la ville, couvrant aussi toutes sortes de débordements, de crimes, de stupre.

En 1600 le gouvernement de la République limite l’usage des masques ; avec l’interdiction de les porter dans les lieux de culte, dans les bordels, en dehors d’heures strictement règlementées…

En 1797, Napoléon prend la ville et interdit le Carnaval.

De 1799 à 1806 la Sérénissime vit sous la domination autrichienne, qui n’autorise les masques que pour certaines occasions privées.

Après le rattachement à l’Italie par l’empire napoléonien, qui restreint toujours les manifestations festives et masquées Venise, de 1815 à 1866, à nouveau gouvernée par les autrichiens, retrouve son Carnaval, mais son lustre n’est plus qu’un lointain souvenir, qui s’éteindra définitivement en 1866 lorsque la République est rattachée au royaume d’Italie.

Il faudra attendre 1979 pour que le Carnaval vénitien renaisse de ses cendres.

Mais personne n’est vraiment dupe, et surtout pas Philippe Sollers qui, dans son Dictionnaire amoureux de Venise, ne manque pas de vilipender un carnaval moderne qui, à ses yeux, n’est plus qu’une caricature : « Rien n’est plus faux, parodique et grimaçant que le carnaval moderne de Venise. C’est un truc d’écran pour couturiers et sponsors divers. Du bruit, de la laideur, de l’outrance, des masques, des contorsions pour la caméra, aucun érotisme, bien entendu. »

Le Doge du Carnaval

Il faut rendre à César… ce qui appartient à Émile.

C’est en effet en grande partie au comte Émile Targhetta d’Audiffret di Gréou que l’on doit cette renaissance carnavalesque. Né à Nice d’une noble famille italo-française, cet esthète cultivé, nostalgique d’un settecento d’opérette, partageait sa vie entre San Remo et Venise, où il occupait, sur les Fondamente Nuove, au pied du ponte dei Mendicanti, dans le sestiere de Cannaregio, l’étage noble du Palazzo Merati-Berlendis.

On prétend que la mère et les sœurs de Casanova y avaient résidé, ainsi que le philosophe Friedrich Nietzsche, qui y vécut quatre années très prolifiques.

Le comte, peintre « vedutista » à ses heures, membre de la Compagnie degli Antichi, comme de celle de Calza, ne dédaignait pas de côtoyer la très bonne société cosmopolite, comme celle, plus populaire, des petits commerçants et artisans, ce qui avait contribué à son image d’aristocrate fantasque et charmant, toutes choses que pouvait apprécier une population de vénitiens lassés des manifestations outrancières d’une jet set m’as-tu-vu, volontiers envahissante et vulgaire.

Ce précieux, un peu fétichiste, avait patiemment collecté et confectionné a mano de splendides costumes d’époques allant de Louis XIV à Napoléon Bonaparte et avait pris l’habitude de les porter, créant ainsi autour de lui un certain engouement pour les fêtes en costumes.

Avec ses amis et protégés français, qui partageaient nombre de ses goûts pour l’extravagance, il avait réussi à convaincre quelques personnalités du tout-Venise et une petite communauté de passionnés de faire revivre les fastes du Carnaval, en lui donnant comme vitrines celles du Caffè Florian ou les loges de La Fenice.

Ainsi, dès les premières années de ce Carnaval new look, il en devint le roi, puis le « Doge ».

Trois fois par jour il changeait son costume : une tenue de marquis en redingote rose fuchsia, perruque poudrée, jabot de fines dentelles blanches, chaussures agrémentées de boucles en strass de Bohème pour le matin ; une cape dorée, (le pallium) surmontée de l’étole blanche, sur une robe longue de couleur pourpre, le corno sur sa tête, coiffe brodée de fils d’or et sertie de pierres précieuses, au doigt l’anneau ducal de Doge, pour l’après-midi ; à huit heures du soir, un dernier costume accordé au thème de la soirée à laquelle il compte se rendre.

Dans ces équipages, sans doute le moins excentrique au milieu des grappes exubérantes des autres costumes, il naviguait, seigneurial, d’une banquette du Florian à un fauteuil au Danieli, d’une chaise du Quadri à une méridienne dans un des palazzi, où on l’attend comme le messie…

Un chocolat mousseux submergé de crème fouettée, dans son verre à poignée d’argent, par ci, une coupe de prosecco par là. Et partout, prodiguant inlassablement la bonne parole, des conseils de savoir-vivre aux adeptes costumés qui, souvent, n’avaient de noblesse et de distinction que les atours de leurs étoffes chamarrées.

Si l’habit ne fait pas le moine, le costume ne transforme en élégant que celui qui en a déjà la posture naturelle, la culture.

Quelques incarnations du comte Émile Targhetta d’Audiffret di Gréou pendant le Carnaval © Photos PCHD

Le Doge et la Diva ou l’impromptu du Cipriani

Depuis que je m’étais installé à Venise, j’avais eu plusieurs occasions de rencontrer le « Doge » et d’être invité dans son magnifique palais à l’une ou l’autre de ses soirées toujours très courues. Mais il me revient un moment particulier.

Me sachant engagé comme chef d’orchestre dans une tournée de concerts avec une célèbre cantatrice italienne, qui se trouvait à Venise, il avait insisté pour que je la lui présente, le comte ayant un certain goût pour les prime donne. La chose avait été organisée à l’hôtel Cipriani, dans l’après-midi et nous nous étions retrouvés tous les quatre – il y avait aussi le directeur de la Compagnie de l’Orient-Express – autour de cafés et de pâtisseries.

Mon amie chanteuse venait de subir l’opprobre d’être huée à la Scala, face à une autre diva, et cette expérience, terrible pour elle, l’avait laissée blessée… et de fort mauvaise humeur. Le comte avait évoqué ses émois de mélomane, refait l’histoire de l’opéra, à laquelle il lui paraissait, en toute simplicité, avoir contribué par sa fidélité à l’art lyrique.

Notre soprano se délectait de ses souvenirs, tout en résistant à la tentation des pâtisseries, dont elle venait d’engloutir un cinquième gâteau. Puis la discussion s’était orientée vers le martyr des chanteurs, qui devaient subir les foudres et caprices des chefs d’orchestre castrateurs.

J’avais peine à tenter de défendre ma corporation qui, dans la bouche de ma cantatrice, relevait d’une des calamités bibliques. Sauf quelques grandes baguettes, ajoutait-elle, « ils » ne comprennent rien au chant, à la voix, « ils » ne pensent qu’à leur orchestre et à leurs cachets. Le « Doge » approuvait.

Seul le directeur de l’Orient-Express semblait préférer les maestri au cantanti, ayant eu, semble-t-il, de fameux démêlés avec une diva qui, à la suite d’une dispute avec son amant, avait mis une voiture de la Compagnie sens dessus dessous, qu’il avait fallu refaire entièrement après ce passage dévastateur.

C’est alors qu’Émile fit la gaffe assoluta : voulant apporter une consécration aux compliments qu’il n’avait cessé de lui faire, il félicita la diva pour un enregistrement, à ses yeux parfaits, d’une œuvre où sa voix touchait à la perfection.

Le drame est que ce n’était pas elle qui avait enregistré ce disque, mais l’autre chanteuse, celle-là même qui était à la source de la cabale de la Scala !

Horreur et damnation : la suite de l’impromptu au Cipriani fut un désastre, et nous dûmes battre en retraite, la queue entre les jambes. Il s’en fut de peu que ma tournée soit annulée et je dois aux bons offices du directeur de l’Orient-Express d’avoir pu mener ce train musical à sa destination.

Le Carnaval de la rue, quelques images du Carnaval 1992-1996 © Photos PCHD

« Les Poudrés », quelques images du Carnaval 1994-1996 © Photos PCHD

Une fois lancés dans le rythme particulier du Carnaval, nous glissions, d’une nuit blanche à l’autre, d’une fête à l’autre, d’un palais à l’autre, dans un tourbillon qui durait près de quinze jours, changeant sans cesse de costume, le faisant « tenir » par le miracle d’épingles de nourrice, sous lequel, selon les caprices de la météorologie, nous transpirions ou grelottions, dissimulant sous nos beaux atours nos sous-vêtements thermolactyls.

Prêts à nous damner pour une perruque monumentale en vrais cheveux, la chose la plus difficile à trouver, mais la plus nécessaire, qui vous faisait appartenir à l’aristocratie des costumes ou à la plèbe, qui vous faisait adoubé ou ravalé au grade de parasite de salon.

Ce n’est qu’au prix d’un nouveau costume chaque soir et d’invitations obtenues de haute lutte, dans l’effervescence du crépuscule au Caffè Florian, que l’on était reçu à une des soirées à thème organisées par l’une ou l’autre de ces seigneuries.

Bal des chats ou du Guépard (selon Visconti) chez la comtesse Mafalda ; frivolité et bagatelles chez François B., perruquier et costumier entouré des galants et mignons de sa cour des miracles, où batifolaient et passaient, dans l’enfilade des alcôves ouvertes à tous les désirs, des hôtes d’un soir, damoiseaux et putti, nus sous les paniers délestés de leur crinoline ; sérénades et préciosités au Palazzo Merati-Berlendis du « Doge » Émile Targhetta ; délices et postures à la Ca’Bragadin de Caroline D. ; chocolat chaud au Consulat de Suisse, sur les Zattere, ou déboulaient, sans crier et gare, les amis des amis des amis, dans une bousculade indescriptible : la Suisse, une fois de plus, manifestait ses « bons offices » pour le bonheur des poudrés… et des inévitables pique-assiettes.

Plus tard s’ajoutèrent raffinements et reconstitutions historiques au Palazzo Gradenigo, chez Flavia M., suissesse passionnée par Venise, qui désira tant son palais des mille-et-une nuits, qu’elle réussit à se le faire offrir, en même temps qu’elle épousait un « vrai » vénitien, amoureux comme elle, des fantasmagories carnavalesques. Encore aujourd’hui, les magnifiques « soirées à thème » qu’ils y organisent attirent les plus beaux atours costumés d’Europe, en même temps qu’elles contribuent à soutenir la restauration sans fin des belles salles fin XVIIe.

Et puis il y avait aussi ces fêtes improvisées chez des danseurs russes, à la Giudecca, avec tout un Venusberg de jeunes américaines subjuguées par un ténor d’opérette chantant un air de Tannhäuser, entre deux mélodies russes jouées à la balalaïka et des gerbes de verres de vodka jetés par les fenêtres vers les eaux du Rigano, le canal qui sépare la Giudecca de la ville.

Jean-Paul Delhumeau, dit Morog [1922-2005], dessins aquarellés réalisés pendant le Carnaval de Venise 1996 © Photos PCHD

La fête improvisée dans le palais fantôme

La plus belle de ces fêtes, sans doute, dans mon souvenir, fut celle qu’un jour quatre mousquetaires décidèrent de fomenter, après les libations un peu trop arrosées d’un déjeuner munificent.

Nous étions ces quatre-là : Stéphanie, une harpiste française et son amie Sarah, rédactrice dans une grande maison d’édition parisienne, rencontrées au hasard des déambulations, mon amis Marcel K., vielleux de son état, pilier indécrottable du Florian, et moi-même.

Nous nous étions faits alors le serment de ne pas nous quitter avant d’avoir apporté notre pierre au Carnaval. Il fut entendu que nous organiserions une fête qui soit tout-à-fait différente de celles que proposaient les soirées « officielles » : sans tralala, sans falbala, mais une vraie fête, baignée de musique, de poésie, de danses, de bonne chère…

Je ne pouvais recevoir chez moi : c’était trop petit. Marcel n’avait, pour toute adresse, que le Caffè Florian, où il demeurait toute la journée, mais ce dernier était déjà fort envahi. Stéphanie n’avait qu’une chambre d’hôtel. Restait Sarah, qui connaissait l’historien et académicien René Huyghe, inconditionnel de Venise, qui possédait une résidence dans un palais sur le Grand Canal… Ni une ni deux : elle lui téléphone, il n’est pas à Venise, mais indique à Sarah où elle peut trouver la clé pour ouvrir ce palais, désert à cette époque de l’année.

Aussitôt dit, aussitôt fait : nous voici dans la place.

L’entrée est merveilleuse avec son escalier monumental, mais il fait un froid de canard.

Nous décidons d’y allumer des flambeaux, des centaines de lanternes et bougies, nous allons acheter des drapés pour en décorer l’immense escalier. Je mobilise des amis, qui nous fournissent de quoi restaurer nos invités. Nous lançons nos invitations, par le bouche à oreille et le téléphone arabe.

Le soir dit, à l’heure dite, le palais, dans la nuit noire vénitienne, est devenu une féérie : les mille flammes vacillantes, les étoffes éphémères, les costumes, les instruments de musique, les poèmes, les vins…

Une étrange harmonie où « les sons et les parfums tournent dans l’air du soir », selon les correspondances chères à Charles Baudelaire, règne dans le palais sombre et étincelant.

Mais d’invités, aucun.

Nous nous efforçons de nous suffire à nous-mêmes – « un pour tous, tous pour un » – mais ce grand vaisseau de marbre presque vide nous renvoie nos maigres échos, et une sorte de mélancolie commence à nous envahir.

Tout à coup, venue dont ne sait où, surgit une grappe de visiteurs, attirés par la lumière et la musique, qui se mettent aussitôt à danser. Peu à peu d’autres groupes apparaissent, prolongent la farandole, et cela continue, de plus belle. D’où viennent-ils, qui sont-ils ?

Une joie collective se repend dans le grand espace et la lumière de la lune vient s’ajouter au miracle de cette nuit.

Bientôt nous sommes une bonne centaine à rire, à chanter, à danser, à boire, à improviser ou réciter des poèmes, dans toutes sortes de langues. La plupart sont en costumes. Une chorale de jeunes filles nous a rejoints : une polyphonie sacrée, aussitôt, se met à résonner sous les voûtes vénérables. Quelque chose d’imprévisible, d’incontrôlable, est en train de se passer, qui nous lie à Venise, plus intiment que jamais.

Toutes les autres soirées, désormais, vont nous sembler, fades, artificielles, inutilement guindées, sans autre résonance que celle de paraître, alors que ce palais, dans la nuit vénitienne, sous la lune qui éclaire le Grand Canal, nous projette dans le ciel étoilé.

Peu à peu les flambeaux vont s’éteindre, la nuit rouler vers l’aube et nos chants, après l’acmé des rondes, ne font plus que murmurer à leur tour. Des baisers s’échangent dans la pénombre, des billets, des promesses de retrouvailles, l’onde d’une douceur infinie nous a envahis. Jamais aucun des protagonistes de cette nuit ne pourra l’oublier. Mais ne l’avons-nous pas rêvé, cette nuit magique ? Le lendemain ce vieux palazzo avait repris son aspect inhospitalier : en y repassant, quelques jours plus tard, nous le trouvâmes même triste et repoussant.

Ainsi, parfois, les moments les plus profonds naissent-ils des chorégraphies les plus improbables : « Se laisser tomber de la hauteur des choses dans l’unique et commune mélodie », écrit Rilke.

Oreste variations

Les voies du Seigneur sont impénétrables, dit-on. Mais celles de Venise, parfois, réservent des surprises étonnantes.

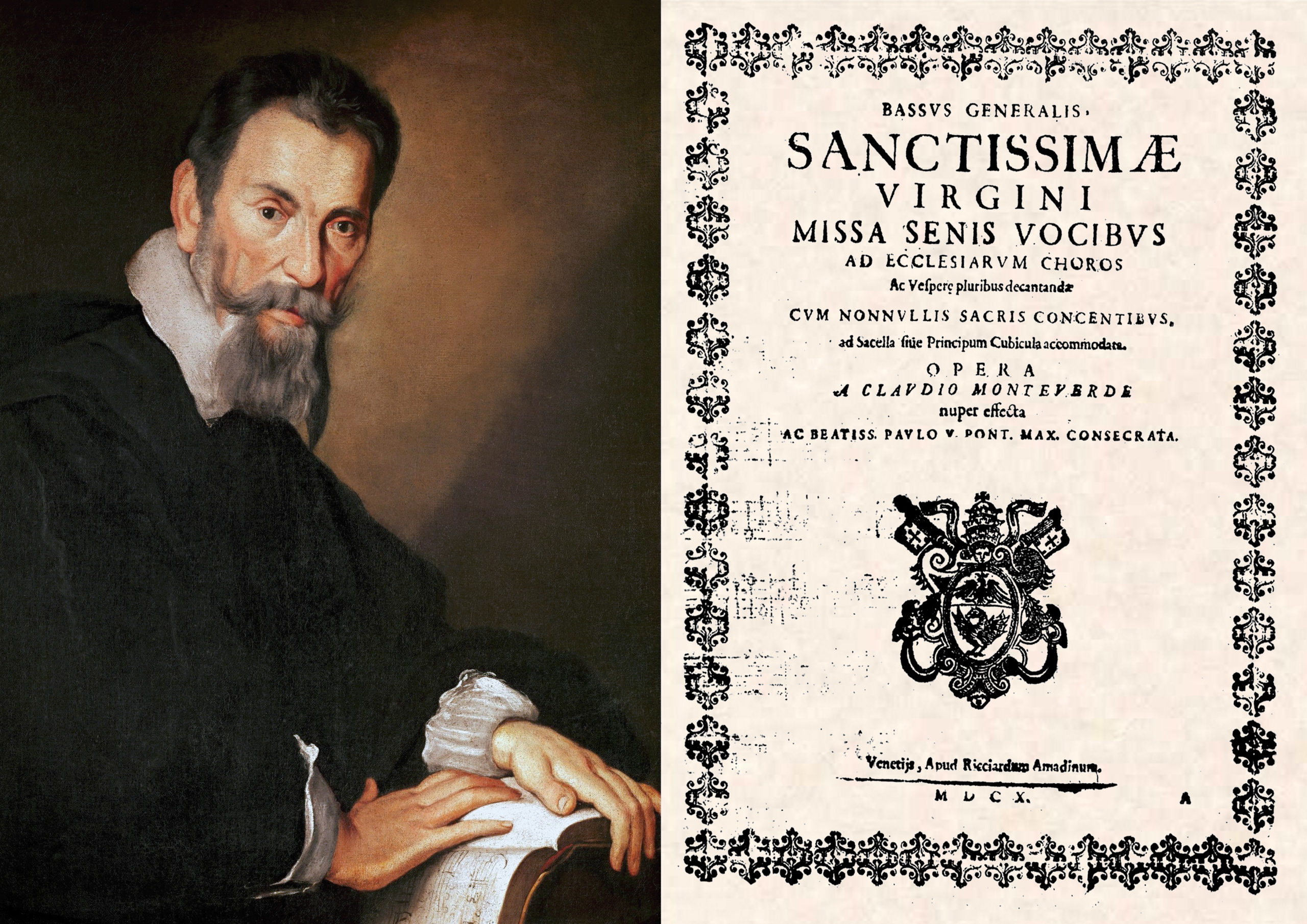

Rien, en effet, ne semblait devoir relier un dimanche de Carnaval avec un des plus purs chefs-d’œuvre de la musique religieuse : les Vêpres de Claudio Monteverdi, publiées à Venise en 1610, si ce n’est peut-être qu’une autre œuvre novatrice du génial compositeur, Le Combat de Tancrède et Clorinde, avait été représentée pour la première fois au Palazzo Mocenigo pendant le Carnaval de 1624.

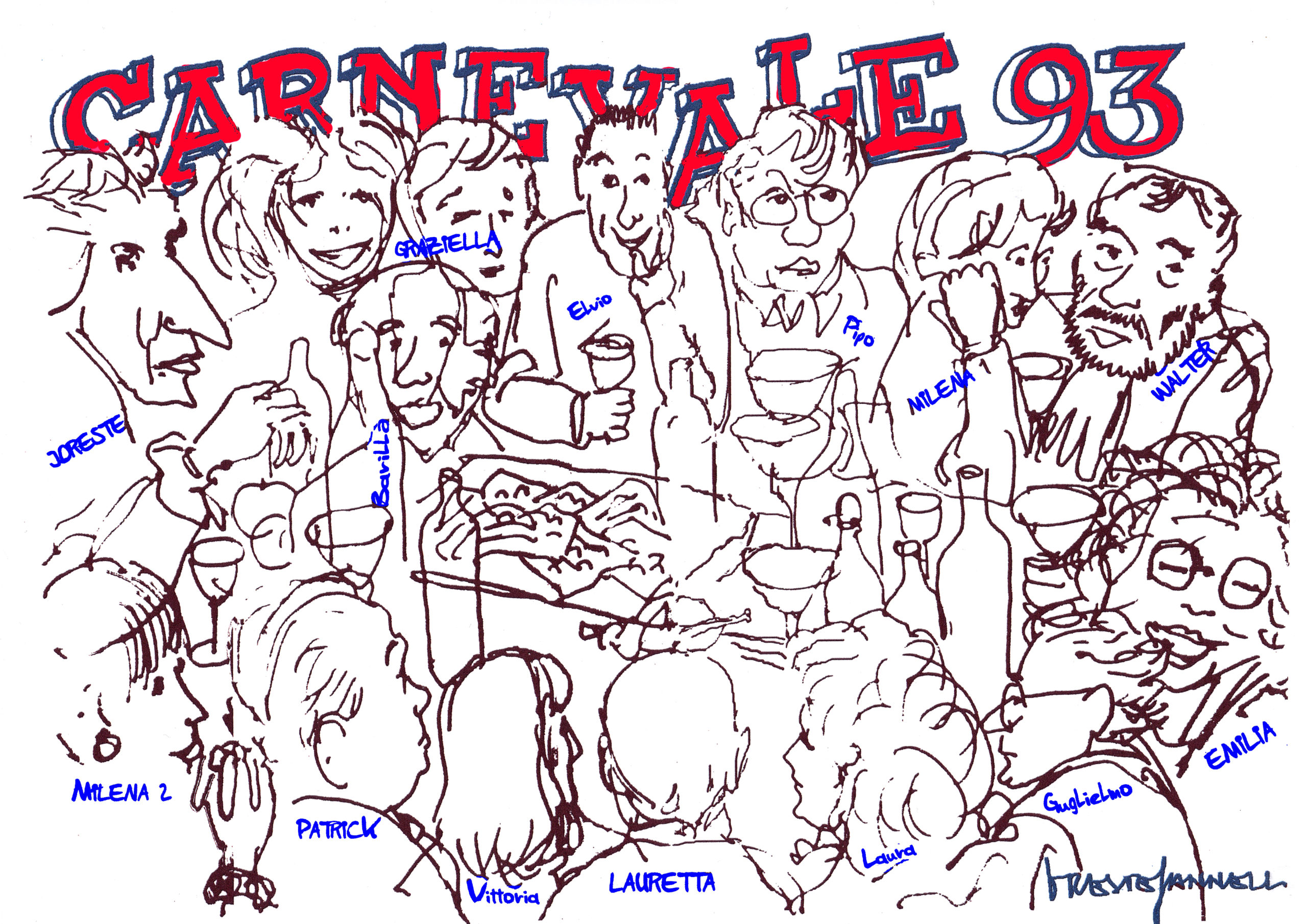

Nous étions donc attablés, ce dimanche de février 93 précédent le Mardi-gras, dans le ravissant palazzo donnant sur le Grand Canal, près du Rialto et de la Pescaria (le marché de poisson) de mon ami le peintre milanais Oreste J., dont j’ai déjà évoqué par ailleurs l’attachante personnalité (voir Pantelleria, la fleur d’Oreste et L’île aux neuf portes). Autour de la table étaient réunis une douzaine d’amis, fidèles du Carnaval, parmi lesquels on comptait notamment un architecte bien connu dans la cité, quelques médecins et avocats, le directeur du siège de la Banque d’Italie à Venise…

Je tenais pour ma part le rôle du musicien complice, qui complote avec le peintre contre toute cette bonne société qu’Oreste prenait plaisir à taquiner, à déstabiliser, avec sa malice habituelle.

Dans son beau costume vénitien cousu par les meilleures petites mains de tout Venise – ces amis de la confection sur mesure sis dans le quartier du Rialto, où son élégante prestance, panachée d’une discrète excentricité le faisait saluer par tous – il trônait, magnifique, au bout de la grande table, esquissant avec sa fine main gauche des arabesques expressives tout en dessinant de l’autre une de ces caricatures qu’il affectionnait et qu’il réalisait en moins de temps qu’il faut pour le dire.

Le repas, comme toujours avec Oreste, avait pris des tournures fantasques. Nous avions tous été croqués, brocardés, mais nous en redemandions, tant la chose était faite avec finesse et subtilité.

Nous avions le projet d’écrire ensemble un opéra, dont il rédigerait le libretto et, pendant que nous dégustions avec le café les Fritole et Zaletti faits maison, ces gâteaux qui se laissent manger avant les privations du Carême, nous avions esquissé, devant tous nos amis médusés, une espèce de danse légèrement érotique, la danza del desiderio, l’un tournoyant dans les bras de l’autre, Oreste mimant le personnage de Laura de mon premier opéra Petrarca, créé à Venise quelques années plus tôt, et moi celui du poète florentin.

Oreste pouvait, le temps du Carnaval, laisser un instant au vestiaire son complet veston de riche industriel (il avait fait fortune dans le papier-peint de luxe et la décoration de grand standing) pour endosser le costume dans lequel il se sentait infiniment mieux : celui de poète.

À vrai dire nous avions pris goût à jouer ensemble et son regard sur le monde, sa philosophie des choses, cette profondeur sans gravité, ce savoir-vivre « à l’italienne » – qui était aussi un savoir être – trouvait en moi un territoire de sympathie qui ne demandait qu’à être pollinisé.

Pendant plusieurs années j’allais donc le rejoindre souvent dans une de ses résidences, que ce soit à Venise, à Sestri Levante, à Pantelleria, ou dans son nid d’aigle de la via Melzo à Milan, surplombant son entreprise où s’affairaient son associé, son épouse et toute une grande partie des deux familles, pendant qu’il descendait dans la cave capharnaüm qui lui servait d’atelier, où étaient entreposés des centaines de ses toiles, des livres rares, des milliers de feuillets sur lesquels sa belle écriture à l’encre couleur havane calligraphiait des poèmes en patois milanais, ou en italien moderne.

Un jour il m’emmena, avec un air de comploteur prêt à faire un mauvais coup, dans le métro milanais, où nous montâmes dans une des rames qu’il avait retenue. Nous y étions depuis au moins 20 minutes lorsqu’il me fit signe d’écouter : je n’entendais que le bruit assourdissant des roues sur les voies.

« C’est cela, me dit-il, c’est cela que je voulais entendre : ce rythme – tu l’entends n’est-ce pas – ce rythme très particulier sur ce tronçon, qu’il faut que j’essaie de rendre avec mes mots ».

Alors il avait sorti de sa poche un petit enregistreur à cassette muni d’un micro… et nous nous mîmes à capturer le son du métro : il était ravi comme un enfant.

C’est cela qui devenait tellement magique avec cette homme : l’existence semblait vibrer un peu plus intensément en sa compagnie !

Depuis, je l’avoue, lorsque je prends un train ou le métro, je me surprends souvent à écouter le rythme saccadé et m’amuse à le transcrire en pulsations musicales.

Tout est musique, tout est poésie : l’harmonie règne au cœur des choses et des êtres, si l’on veut bien y accorder la bonne disposition d’esprit.

Oreste Jannelli à Venise © Photos PCHD

La chanson d’Oreste ou itinéraire d’un enfant gâté

Une autre fois, toujours à Venise, je voulais lui faire un cadeau.

Mais que peut-on offrir à un homme qui a déjà tout ? Je cherchais, je cherchais…

Le matin même, il m’avait chanté, aidé d’un petit clavier électrique, une chanson qu’il avait improvisée la nuit précédente. Il en était très fier : elle sonnait, dans sa simplicité mélodique, comme une rengaine populaire. Il m’en avait remis l’esquisse avec les paroles : « tu me feras bien quelque chose là-dessus ». Puis nous avions parlé d’autre chose.

En rentrant à pied un plus tard par San Stefano, j’entendis, sur un échafaudage qui se trouvait près de là, un maçon qui sifflait la fameuse chanson Caruso de Lucio Dalla.

Et « l’idée » me vint, simple comme une évidence : il fallait que je me débrouille pour que la mélodie du matin d’Oreste devienne un « tube » dans Venise et qu’il puisse ressentir ce plaisir d’être devenu soudainement populaire.

Sans perdre de temps – il fallait aller vite – j’ameutais le ban et l’arrière-ban de tous les amis qui se trouvaient à Venise à ce moment-là. Je réussis à réunir une vingtaine de personnes, à qui je donnais rendez-vous, dans une arrière-salle du Florian, pour qu’ils apprennent la chanson. Dans quelle entreprise m’étais-je engagé !

La plupart de mes amis n’avait « pas d’oreille » ou étaient incapables de mémoriser trois notes. Finalement je concentrais tous mes efforts sur le refrain… et pris trois bonnes heures à essayer de faire entrer ce chant dans la tête de mes protagonistes complices. Des verres de prosecco, d’ombra, de birra et autre amaro, commandés à la rescousse, finirent par avoir raison des résistances.

Il était huit heures du soir : maintenant était venu le temps de la « scénographie ». Je savais quel parcours mon ami suivait, quand il devait se rendre au Florian. Le petit commando et moi partîmes en reconnaissance.

Nous trouvâmes assez rapidement des points de gué où pouvaient se poster mes gens : ici un petit échafaudage, là le pontile d’une gondole, plus loin le pas-de-porte d’un commerçant ami et, le nec plus ultra, un des nôtres sur le ponte del Rialto, foule ou pas foule… Chacun savait ce qu’il avait affaire : siffler, chantonner, au besoin éructer, tout ou partie de la chanson, lorsqu’Oreste viendrait à passer à proximité. Tout le monde se débrouillant pour rejoindre ensuite le Florian, où le chœur enfin réuni, accueillerait notre poète… Vingt comploteurs ne dormirent que d’un œil, car ils passèrent une grande partie de la nuit à répéter, encore et encore, la mélodie et les paroles d’Oreste.

Le lendemain, à l’heure prévue, tout le monde était à son poste.

J’avais donné rendez-vous à Oreste à onze heures trente au Florian.

Le voilà donc, dans son rutilant costume, qui sort de chez lui, fait quelques centaines de mètres… et entend, au milieu du marché, quelqu’un qui siffle son petit thème.

Étrange, pense-t-il, et il continue. Au sommet du ponte Rialto une voix féminine semble chanter sa mélodie… et ses paroles. Il essaie de voir d’où vient la source du chant, mais la voix s’est fondue dans la foule. Il repart… et voilà que d’un échafaudage quelqu’un chante encore sa mélodie…

Et ainsi de suite, pendant les 20 minutes que dure sa passeggiata vers San Marco.

Je l’attends, devant le café, et je le vois arriver, se retournant dans toutes les directions, « sonné » au sens plein du terme. Il me prend la main : « tu te rends compte, ma chanson, tu sais, ma chanson d’hier matin… c’est incroyable ! Je l’ai entendue partout dans Venise… c’est merveilleux, mais… je n’y comprends rien… » Devant mon scepticisme de façade, il me sert le bras plus fort : « qu’est-ce que je vais faire de tous ces droits d’auteur ? » (Oreste ne perdait jamais le sens des réalités !).

Nous rentrons dans le Florian : il raconte ce qui vient de lui arriver à un des serveurs, qui est dans la confidence.

Le voilà qui, à son tour, se met à entonner la mélodie d’Oreste… Arrivé dans la salle où tout le monde l’attend, la chanson retentit, dans la cacophonie des vingt-et-une voix (la mienne s’est ajoutée) et une partie des gens présent dans les petits salons viennent applaudir le héros du jour.

Rien, je crois, ne pouvait être plus beau, pour Oreste, que d’avoir connu, pendant quelques minutes, l’ivresse d’entendre résonner, dans les ruelles et les canaux de Venise, sa petite mélodie. Peut-être, un jour, une de ses canzone connaîtra-t-elle pour de vrai cette bienheureuse destinée…

À Venise, chez Oreste Jannelli : le plan de table du grand déjeuner

dessiné par Oreste sur le papier d’emballage des crespelle © Photos PCHD

Du rififi à la banque

Revenons à notre repas de Carnaval du dimanche précédant les Cendres.

Pour prolonger les fariboles et excentricités, auxquelles nous étions adonnés, après l’excellent repas concocté par l’épouse du maître, Emilia, dont les éclats rire, face aux pitreries de son imprévisible époux réjouissaient toute la maisonnée (c’était elle la tête pensante de la famille, le général de brigade de l’entreprise, délicieux souffre-douleur habitué aux caprices de son époux, mais son âme-sœur en toutes circonstances, et elles ne furent pas toujours de tout repos !), nous avions convenu d’aller nous mêler à la foule qui passait sous nos fenêtres, sur la Fondamenta della Riva Olio, qui longeait le grand Canal, en face de la sublime Ca’ d’Oro (Oreste, tant de fois, l’avait peinte, nimbée de ces ciels laiteux et mouvants, qui font la « patte » de sa manière picturale).

Au milieu de la cohue, donc, Oreste avait rapidement pris la tête du cortège, en y annexant au passage un steelband zurichois… et tout ce petit monde, sous sa houlette, s’était dirigé vers le Rialto. Après avoir franchi le pont nous nous étions retrouvés devant le siège de la Banque d’Italie, dont le directeur et son épouse se trouvaient parmi nous.

Pris d’une inspiration soudaine, Oreste s’adressa à eux pour qu’ils veuillent bien ouvrir les portes du Palazzo Dolfin Manin, résidence du dernier Doge de Venise, qui était devenu le siège de la banque. Le prestigieux édifice, de par sa vocation bancaire, se trouvait être l’un des plus surveillé de la Sérénissime : caméras partout, systèmes de sécurité… sans parler des carabiniers en faction !

Mais Oreste, entouré de « ses » musiciens, insistait. Finalement, de guerre lasse, le directeur finit par entrouvrir la porte principale – dont il avait toujours la clé sur lui – pour laisser entrer le petit filet de privilégiés que nous étions… mais, sous la pression de la foule, le steelband et un bel échantillon de gens costumés réussirent à s’engouffrer en même temps que nous dans la cour centrale…. malgré les efforts des carabiniers en faction pour empêcher l’intrusion d’un flux encore plus important…

Les portes se refermèrent… mais le mal était fait. Nous étions plus de cent dans ce patio, cœur inexpugnable de la haute institution italienne – et nous commençâmes à y musiquer et faire la fête, « dirigés » de sa canne de condottiere par notre poète envahisseur, ravi du mauvais coup qu’il venait de faire à son vieil ami le banquier.

Celui-ci, terrorisé, s’agitait en tous sens, tout en s’efforçant de conserver une apparence de calme, en bon napolitain qu’il était. Finalement, il se décida à monter dans ses appartements de fonction, à l’étage supérieur, pour réveiller les gardiens – qui faisaient la sieste – et leur demander de préparer un petit encas pour tous ces « naufragés » involontaires. La donna, femme du concierge, qui avait appris la cuisine chez Cipriani, revint un peu plus tard avec du chocolat chaud, des fruits… et des crespelle confectionnées à l’instant, tout cela ingurgité in petto par la troupe des barbares dans la vaisselle en argent (c’est le cas de dire !) réservée habituellement aux réceptions de la direction.

C’est alors que nous entendîmes les sirènes, puis le bruit des pales d’un hélicoptère qui vrombissaient au-dessus nos têtes… Sortant des motoscafi de la police, venus toutes sirènes hurlantes et gyrophares clignotants, surgit un commando de carabiniers, armés jusqu’aux dents, qui pénétra dans l’enceinte et, très rapidement, nous encercla.

L’alerte, bien sûr, avait été donnée par la sécurité et les caméras de surveillance.

Il faut imaginer la scène : le steelband et ses confetti, toutes une marmaille de gens costumés et bigarrés, les forces de police autour de nous… et la donna, continuant à circuler dans les rangs avec son ciocolatto caldo et le prosecco, tout en murmurant « Santa Madonna »… Un tableau de Pietro Longhi, revisité par Federico Fellini !

Oreste tenta alors la « négociation ultime ». Il était dans son beau costume de Carnaval, coiffé d’un majestueux tricorne. Il expliqua à ces policiers en gilets pare-balles que c’était le dimanche avant le mardi gras, qu’il allait faire pénitence, qu’il avait voulu faire une farce à son vieil ami de la finance, qu’il avait voulu donner une image accueillante de l’Italie aux touristes de passage, dieu sait quoi… et qu’il ne le referait plus.

Le directeur et son épouse minaudaient, expliquaient qu’ils n’avaient pas pu résister à la pression… amicale, que tout était sous contrôle, qu’il n’y avait pas de victimes, que les bureaux étaient fermés et inaccessibles… et, pour bien montrer que tout allait pour le mieux, ce haut fonctionnaire zélé ne cessait de secouer son trousseau de clés, pour bien prouver qu’il le détenait toujours… et qu’on ne lui avait pas volé !

Il y a parfois des miracles, au Carnaval… Aussi étonnant que cela puisse paraître, le chef des carabiniers, finit par faire un signe à ses coreligionnaires, dit quelques mots dans son talkie-walkie, ce qui fit s’éloigner l’hélicoptère et, après avoir longuement hésité… tendit une main héroïque vers un verre de prosecco qui passait par-là !

Il fallut faire évacuer les « occupants », mais le directeur insista pour qu’une délégation de la police se joigne à notre petit groupe pour prendre le verre de la réconciliation dans les appartements privés.

Nous voici donc gravissant les monumentaux escaliers pour atteindre les appartements de fonction. Dans le grand salon il y avait, parmi d’autres superbes objets et tableaux, un clavecin « historique », fermé depuis belle lurette, qui ne semblait se trouver là que pour s’ajouter au décor de ce salon somptueux. Oreste fit des pieds et des mains pour qu’on l’ouvrît. Personne ne savait où se trouvait la clé qui pouvait entrer dans la serrure du mécanisme.

Finalement, la donna du cioccolato caldo accourut avec un trousseau – tout en continuant à psalmodier son « Santa Madonna » – et nous essayâmes toutes les clés une à une. Enfin l’instrument céda… et nous commençâmes, Oreste et moi, une sorte de récital surréaliste improvisé, sous les yeux ahuris de la délégation des carabiniers.

La séance de clavecin au palazzo Dolfin Manin, siège de la Banque d’Italie à Venise © Photos PCHD

Oreste disait des poèmes de lui, des vers de Dante, que j’accompagnais de ce que j’avais en main à ce moment-là : un peu de Bach, du Monteverdi, du Scarlatti… et des mélismes de mon invention. On me demanda de chanter : ce fut le Lamento della Ninfa, en voix de fausset et costume de carnaval – car j’étais aussi costumé – qui fit rire les policiers… Sans doute n’avaient-ils jamais rien entendu de tel. Il faut dire que le clavicembalo sonnait atrocement faux, depuis toutes ces années où il était resté en pénitence…

Mais voilà l’épouse du directeur qui, tout à coup, se souvient que Wagner, est passé par là, qu’il est entré dans ce palais… et qu’elle aime tant la musique de Wagner !

Elle me supplie : « O caro, suona un pò di questa divina musica ». Personne ne peut imaginer ce que furent ces moments wagnériens intempestifs – je fis une sorte de medley de Tannhäuser, Tristan, Lohengrin, Parsifal… avec cet instrument qui grinçait et sonnait épouvantablement. Les « harmonies » d’un Walhalla de bimbeloterie résonnaient dans tout le palais. J’en aurais pleuré (d’ailleurs ai-je dû le faire !). Oreste, lui, rayonnait !

Quelques temps plus tard, j’appris que ce fameux clavecin datait du temps de Monteverdi, qu’il était un des plus anciens instruments d’Italie encore en état : l’écrin (et l’indifférence !) de la banque, qui en était propriétaire avec les murs, l’avaient sans doute sauvé d’une disparition certaine…

Mais l’histoire ne s’arrête pas tout-à-fait là.

Monteverdi ou le pèlerinage musical

Il y a longtemps que j’essayais d’avoir un contact avec la directrice de la bibliothèque Marciana, pour pouvoir essayer de faire faire (et acheter) des microfilms des archives monteverdiennes en leur possession : je réalisais alors une intégrale des madrigaux de Monteverdi et préparais un concert des Vêpres.

Malgré mon insistance mes démarches étaient restées sans succès.

Mais le chef de la police connaissait cette personne : apparemment ma « prestation » sur le clavecin infernal l’avait quand même impressionnée et, quand il m’entendit évoquer mes échecs auprès de la Marciana, il m’assura qu’il pourrait peut-être faire quelque chose…

Arrive le Mardi-gras. Nous festoyons jusqu’aux petites heures, car la fin du Carnaval et le retour de Venise au silence, son entrée dans le Carême, après l’incroyable agitation des festivités, est un moment qu’il ne faut rater sous aucun prétexte.

Il est huit heures du matin. Nous sommes échoués au Caffè Florian, nos visages fatigués sous les maquillages et le fard, marqués par la longue pose des masques et de la bautta.

Le Carnaval est fini : nous l’avons prolongé encore un peu puis : bas les masques !

C’est l’heure du capuccino dans le Florian. Chaque année c’est le même rituel : nous voici quelques « survivants » dégrimés, démasqués, délestés, nous retrouvant (et souvent nous découvrant pour la première fois sous nos vrais visages) comme les naufragés de l’arche perdue, un peu hagards, devant un café, un chocolat… ou une tisane, après les bulles pétillantes des prosecci !

C’est alors que mon (gros) téléphone portable à antenne se met à sonner : « c’est la direction de la bibliothèque…. on vous a cherché à votre hôtel puis j’ai retrouvé votre numéro… voilà : il y a une possibilité… pour les Vêpres… oui, la première édition de 1610… c’est une opportunité rare… seulement aujourd’hui… mais il faut que vous vous rendiez immédiatement à Bologne… il se trouve au Civico Museo Bibliografico… j’ai obtenu que vous puissiez le voir… mais seulement jusqu’à midi… »

à gauche : Bernardo Strozzi [1581–1644], portrait de Monteverdi © Kunstgeschichtliche Sammlungen, Innsbruck

En septembre 1610, l’éditeur vénitien Ricciardo Amadino avait publié le deuxième recueil de musique sacrée de Monteverdi, seul témoignage demeuré intact de l’époque de la naissance de l’œuvre qui, malgré les discordances d’interprétation qu’il suscitait auprès des musicologues spécialisés, représentait un document unique et précieux.

Dans les années dont je parle, il était très difficile de pouvoir accéder aux documents originaux, les fac-similés sur Internet n’existant pas encore. Il fallait faire preuve d’une patience infinie, parfois pendant des mois ou des années, insister sans fin auprès des gardiens de ces trésors, les flatter et parfois même les acheter…

Pouvoir ainsi accéder à ces archives n’était pas seulement un pèlerinage, mais un privilège qu’il ne fallait pas laisser passer.

Mon sang ne fait donc ni une ni deux.

Avec mon ami le vielleux Marcel K., nous quittons l’établissement au pas de course, allons nous changer en quatrième vitesse dans sa chambre d’hôtel – où j’ai laissé mon attirail de Carnaval, car j’habite alors une maison sur la Giudecca, dont l’accès par motoscafo ou vaporetto est trop compliqué en cette période – et nous voilà partis à la gare de Santa Lucia, pour prendre le train « omnibus » qui relie Venise à Bologne, à cette heure empli de travailleurs matutinaux.

À Bologne, nous n’avons plus qu’une idée : gagner au plus vite le saint des saints.

Nous voici donc au Musée. Manifestement nous sommes attendus : on nous fait passer par une porte dérobée, des escaliers étroits en colimaçon, où nous précède une fonctionnaire dûment mandatée. Puis on nous installe dans un bureau, qui fait office de bibliothèque.

Nous attendons. Après 10 minutes rentrent deux carabiniers, qui viennent se poster derrière nous. Avec mon ami le vielleux – sur sa carte de visite il a écrit : farfeluthier… – nous nous regardons, un peu mal à l’aise.

Marcel Karlen, le luthier de Apples et l’ami farfeluthier pendant le Carnaval de Venise © Photos PCHD

Je m’aperçois, en lorgnant dans un grand miroir pour voir ce que font les carabiniers derrière nous, que je me suis démaquillé à la diable et que j’ai encore du rouge à lèvres au coin de la bouche ! Naturellement je n’ai pas de mouchoir sur moi… et mon ami non plus.

C’est dans ce pitoyable équipage que nous voyons arriver, par une porte latérale, un autre fonctionnaire, vêtu de la blouse grise des employés municipaux, portant à bout de bras un paquet ficelé avec un ruban d’emballage pour gâteau de pâtisserie.

De sa poche il sort deux paires de gants blancs, que nous enfilons aussitôt, passe un temps infini à défaire le nœud du « paquet »… et finit par déplier l’écrin cartonné du trésor.

Nous voici, en ce matin triste et blafard, précédé d’une nuit blanche carnavalesque, face à ce chef-d’œuvre dont je n’osais plus espérer qu’un jour je puisse voir, ne serait-ce qu’un instant, le pâle reflet des clichés sur microfilms.

Il est là, posé devant nous sur une pauvre table, offert, intact, merveilleusement accessible, alors que je l’imaginais, dans mon désir ardent de le contempler, relié d’ors et des cuirs les plus nobles… « Vous avez deux heures », nous dit le factotum sur un ton monocorde, qui s’éloigne aussitôt. Dans la pièce : un autre employé, qui rédige des fiches, les carabiniers, et nous deux, transis d’émotion.

Je commence à feuilleter précautionneusement, Marcel par-dessus mon épaule, soupirant à chaque nouvelle page. Je vois, dans le miroir, que les carabiniers sont prêts à nous sauter dessus, au moindre geste intempestif.

J’ai sorti mon petit calepin qui ne me quitte jamais. J’y consigne quelques notes rapides, des références récoltées au fur et à mesure de la lecture (à cette époque les téléphones portables ne sont pas munis d’appareil photo et, de toute manière, il n’est pas question d’en faire).

Tout à coup, sans crier gare, je sens une émotion, refoulée jusque-là, m’étreindre et mes yeux s’emplissent de larmes. Un des carabiniers, qui a vu mon trouble, me tend un mouchoir sorti de sa poche. Je le remercie et m’essuie les yeux (c’est plus tard que je comprendrai pourquoi ce policier a fait ce geste inespéré : il avait peur qu’une de mes larmes souille le précieux document !). Mon ami s’est mis à pleurer aussi : on eût dit Laurel et Hardy, après avoir fait une grosse bêtise, ou Don Quichotte et Sancho, devant la belle Dulcinée…

Le temps passe… Les soupirs continuent de plus belle. Je le touche enfin, ce document venu du fond des âges, tellement important dans l’histoire de la musique.

Finalement, après les deux heures fatidiques, le fonctionnaire à la blouse grise revient.

Le livre est refermé – avec le même ruban – et est emporté, comme aurait pu le faire un employé des postes d’un colis dûment affranchi.

Deux affiches des spectacles MONTEVERDI AL LUME DELLE STELLE conçus par Patrick Crispini

Ecouter un extrait du spectacle AL LUME DELLE STELLE (MONTEVERDI SESTINA Non mi e grave (Crispini-Voce Madrigalists) voir aussi : Monteverdi Al Lume delle Stelle, spectacle

Nous nous retrouvons dans la rue, encore sous le choc et tout hébétés : nous jubilons intérieurement, dans un silence partagé.

Je bénis la voûte céleste, les mains invisibles qui ont permis ce petit miracle.

Et je pense à Oreste, à cette incroyable expédition carnavalesque dans l’antre bancaire à Venise, sans quoi rien de tout cela ne serait arrivé.

Marcel me dit que nous avons vécu un moment « historique » (je crois entendre hystérique). Il me prend dans ses bras, nous nous congratulons au milieu de la rue.

Une jeune femme à bicyclette, qui manque de nous renverser – je me dis à cet instant qu’elle ressemble à une pietà ou à la Vierge du Magnificat – agite frénétiquement la sonnette de son vélo, en nous traitant de noms d’oiseaux en patois bolognais, ce qui nous sort de cette étrange torpeur. Nous décidons de suivre les arcades pour aller prendre une collation dans une petite trattoria, que j’avais repérée lors d’un concert donné dans cette ville d’érudits et de gastronomes. C’est au moment d’arriver devant le restaurant que je sens dans ma poche, au bout de mes doigts, un petit papier chiffonné, qui m’avait échappé jusque-là. Je l’extirpe et le déplie.

C’est l’écriture d’Oreste, reconnaissable entre toutes. Sur le billet il est écrit :

« Ridi – Carpe Diem – Joreste ».

Il n’est pas toujours nécessaire de chercher un chorégraphe derrière les énigmes de la vie. Les voies détournées qu’elles nous font prendre forment les arabesques de notre destinée. Mais, dans ce chemin où nous tâtonnons, des signes nous éclairent, des gestes nous accompagnent. Il faut se laisser faire.